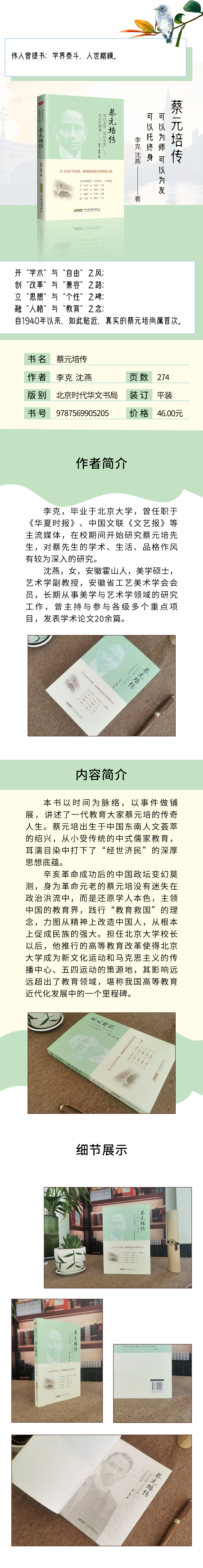

出版社: 北京时代华文书局

原售价: 46.00

折扣价: 24.40

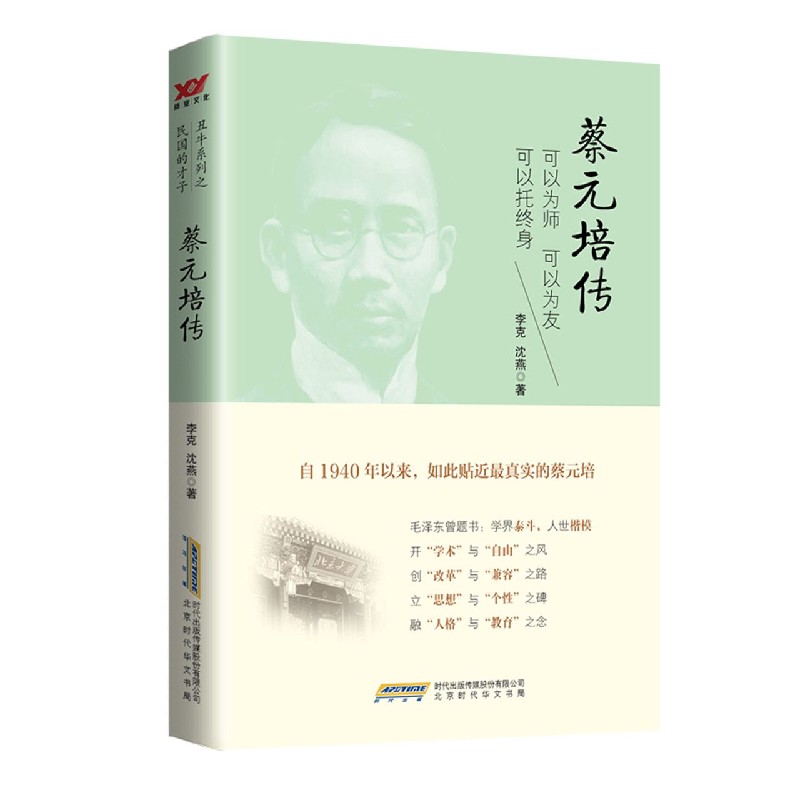

折扣购买: 蔡元培传:可以为师 可以为友 可以托终身

ISBN: 9787569905205

"李克,毕业于北京大学社会学系,曾任职于《华夏时报》、中国文联《文艺报》等主流媒体,长期关注时政问题,有较为深厚的文字功底。 沈燕,女,安徽霍山人,美学硕士,艺术学副教授,安徽省工艺美术学会会员,长期从事美学与艺术学领域的研究工作,曾主持与参与国家级、省级、市级项目多项,发表学术论文20余篇。"

第二篇 蔡校长的北洋时代第一章??清末至民初的教育界中国古代学校的制度 在西风东渐、中西文化交汇融合的今天,许多人渐渐忘却、抛弃乃至于鄙夷一些古代的传统,但殊不知,中国人曾经发明了世界上最具智慧、最符合人性的一套教育方式和教育制度。 我们很有必要在此稍微回顾一下中国古代的教育历史。因为,中国传统的教育制度即将在后面的篇章里发生颠覆式的变革,恰恰也就是蔡元培等人主导了这场变革。 中国古代至晚清,中式的传统教育主要发展出了以下几种形式: (一)府学和县学。它们是为开科取士而设立的,是地方性的官学,属于教育、研究和行政的统一体,对于一个地方的教育发展起着指导作用。府学与县学由官府任命教授人员,教学内容专攻儒学。学生主要由学校供给膳食。 (二)书院。它是中国古代特有的教育组织形式,始于唐末五代,至宋代有较大的发展。它的教育目的、教学内容、教学方式和组织管理都有许多不同于府、县学的特点。学习方法以个人钻研为主,学习内容以经学为主,兼学古文、制艺,发展至后期,又兼学历史、舆地、说文、算术、金石。书院经费大都由创建者捐助,少数官办。书院与地方官学相比,规章制度、课程设置较周详,注重精研古学,经费来源主要依靠学田供给。书院掌教人选,大都是素孚众望的学者。 (三)社学和义学。它是元代发展起来的封建社会初等教育单位。至正九年(1349),达鲁花赤八不沙建立社学一百三十余所。元代社学基本上为官办,明洪武八年(1375)诏府、州、县每五十家立社学一所。 (四)私塾和家塾。它们是历史悠久、设置普遍的初等教育单位,它在中国至1949年后才消亡。陈登原《国史旧闻》卷四十八举自晋至两宋的事例说明:“其一,弟子从师,是为私塾;其二,师从弟子,此则当为家塾。”私塾大抵有四种类型:一是以官款或地方公款设立,收教贫寒子弟;二是由义庄或宗祠设立,专教一姓子弟;三是有一家或数家设塾,延师教其子弟;四是塾师自行设馆,招收附近学生。它的教学内容从识字开始,主要教材是《三字经》《百家姓》《千字文》《幼学琼林》《千家诗》,以及《四书》《五经》《古文观止》等,目的是学习八股文,为科举考试做准备。 虽然中国的传统学校有如上的种种形式,但总的来说,中国传统的教育向来是以私人教育为主流的。自孔子开创此传统,因此他被尊称为“至圣先师”,中国的教育,主要都靠民间私人教育。县学、府学、太学,有时兴盛,有时衰微,而且名额有限,所以大部分文人不是官学培养的。儒家私人教育,以求道行道、济世安民为目的,用之则行、舍之则藏,所谓君子不器,君子是修身求道的,不是为考试而生的。 中国古代的传统教育一直贯穿着忠君教育,如果从某种角度说,这种教育也可以说是一种意识形态的灌输。中国向来是一个大一统的国家,国家的统一符合全民族的利益,所以在意识形态上几千年来形成了“独尊儒术”的局面。儒家的言教被当政者很好地利用,与政权的稳定和秩序高度结合起来。 当然,传统的圣贤言教并不仅仅是为统治者服务这么简单,它蕴含着富于智慧的人性之学。从另一个角度来说,正是由于“学而优则仕”的风气,使得儒学的经典和言教得以在社会生活中流传,而不是沦为绝学。进则儒、退则佛道,这成了中国古代知识分子的精神写照。 总体来讲,古代社会物质尚不丰裕的情况下,中国的传统社会中得到受教育机会的只是极少数人,教育是一种稀缺资源,这远远无法适应近现代的世界潮流。 "本书推荐蔡元培先生是革命家、教育家、政治家。周恩来总理曾赞其一生“志在民族革命,行在民主自由”。著名历史学家唐振常先生所著的《蔡元培传》,勾勒清晰,文笔流畅,20世纪80年代中期在上海人民出版社出版,90年代末再版,本次重新修订扩充出版,是一部严谨的学术评传,也是一本适合读者大众阅读的人物传记,具有较好的读者反响和市场反应。 "