出版社: 中信

原售价: 238.00

折扣价: 154.70

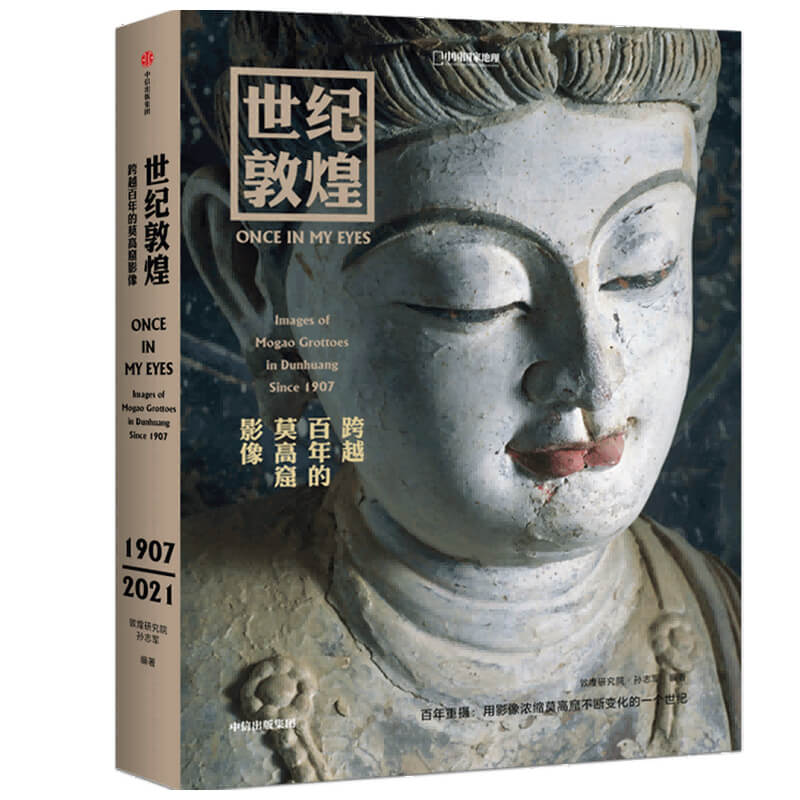

折扣购买: 世纪敦煌 : 跨越百年的莫高窟影像

ISBN: 9787521732207

敦煌研究院网络中心主任,副研究员,中国文物学会文物摄影委员会理事。1984年至今在敦煌研究院从事石窟摄影和数字敦煌项目。

120 年,从藏经洞现世到“数字敦煌” 周舒 时至今日,世人恐怕再难想见,敦煌莫高窟的藏经洞被打开的那一刻究竟是怎样的情形。 面对着道士王圆那张留存至今的照片——宽大的道袍裹着一副瘦小的身躯,干枯褶皱的脸上挂着朴实的笑容,人们也只能揣测:他在将那些珍贵的敦煌遗书卖给外国探险家们时,到底怀着怎样的心态? 据说,这位道号法真的出家人第一次登上三危山眺望敦煌千佛洞的时候,虔诚地发出了“西方极乐世界,其在斯乎”的惊叹。一如1400多年前,拄杖西游的乐和尚在茫茫的鸣沙山上望见了千佛显现的幻影。为此,法真道人王圆留在了敦煌,留在了莫高窟。他日夜清理着洞窟中的流沙,只盼着能早日将其中一处佛殿修缮成他的道场——太清宫。而1900年6月22日夏至这一天,王圆孜孜不倦的功德终于得到了上天的回应。 当那座如今编号为第16号窟的洞中的流沙被清理殆尽时,窟壁因失去了积沙的壅护,发生了轻微的倾斜和开裂。一同打扫洞窟的贫士杨果无意中的一次轻击,竟使墙壁后回荡起空洞的声音。那天夜里,王圆和杨果敲碎了外层的墙壁,发现了一扇高不足容一人、完全被泥块封塞的小门。当这扇门被打开时,敦煌莫高窟藏经洞惊现人间。 然而,迎接这满窟经卷帛画的,却是个混乱的世界。 对于王圆来说,他希望用这些经卷换取功德钱的愿望是真诚的,可清廷官员对敦煌遗书的轻视和窃取,又给他带来了极大的困惑。王圆似乎知道这些经卷有一定的价值,但很显然,他也没能用它们换到期望中的功德钱。而这些,都为后来斯坦因、伯希和等外国探险家买走敦煌遗书埋下了伏笔。 1907年5月,英国人斯坦因走进了莫高窟。他用一套渴望追寻玄奘脚步的说辞以及将经卷完全用于考察研究的保证,打动了小心谨慎的王圆。最终,王圆以40锭马蹄银的价格,卖出了所有被斯坦因选中的经卷和帛画,那都是莫高窟的无价之宝。 一年后的1908年3月,法国人伯希和也成功地进入了被称为“至圣所”的莫高窟藏经洞,他带走了7000余件敦煌文献,以及200多幅唐代绘画、幡幢、织物、木制品等。 这些西方探险考察者对敦煌遗书的盗窃和掠夺固然令人心痛,但也惊醒了百年前的中国学界,国人关于历史学的概念从此发生了转变。自20世纪20年代起,越来越多的中国学者前往敦煌展开考察。在艰难的岁月里,这些前辈学者为敦煌莫高窟的保护做出了重要的贡献,而其中常书鸿先生的故事已经成为传奇。 1904年出生于杭州西湖边的常书鸿自幼痴迷绘画。24岁时,他远赴法国留学,先后进入里昂美术专科学校、巴黎国立高等美术学校深造。因为作品一再获奖,常书鸿逐步跻身知名美术家行列,当选为巴黎美术家协会会员,是首位进入该协会的中国艺术家。那时的他,可谓如鱼得水,他甚至在寓所里成立了“中国留法艺术家学会”,徐悲鸿和蒋碧薇也曾登门造访。 但这一切,都因为塞纳河畔旧书摊上的一部名为《敦煌石窟》的画册而改变了。 这部《敦煌石窟》正是伯希和回国后出版的关于敦煌石窟的图录。翻开图录的那一刻,一直为西方艺术所倾倒的常书鸿惊觉:中国竟有这样一座艺术的宝库,而自己对祖国如此灿烂悠久的文化竟然毫无所知!于是,常书鸿毅然放弃了法国优越的生活条件和工作环境,回到了战火纷飞的中国。 1942年,几经波折,常书鸿终于走进了敦煌,走进了莫高窟。看着那些被流沙掩埋的洞窟,仰望着窟顶上斑驳的壁画,他的心被深深刺痛。虽然只能居住在空无一物的破旧寺庙里,虽然每日都是以面条拌盐果腹,可常书鸿守护莫高窟的心意从未消退。他一面展开对石窟建筑及文物古迹的调查,一面修筑土墙、清理沙土,他要保护这些沉睡于荒芜戈壁上的千年瑰宝,以免使其再遭掠夺和破坏。 1944年2月,国立敦煌艺术研究所正式成立,常书鸿为第一任所长,此时,保护莫高窟的工作仍旧步履维艰。当时的国民政府教育部拨给敦煌艺术研究所的经费少得可怜,一年多后甚至撤销了研究所。莫高窟保护中所面临的种种困难和问题无法得到解决,许多工作人员都离开了,甚至连常书鸿二十年的发妻都弃他而去。满怀怆然的常书鸿,依然在艰苦与寂寞中守望着莫高窟,直到中华人民共和国的成立。 1949年底,中央人民政府文化部设立文物局,开始了对全国文物、博物馆、图书馆事业的指导管理。次年,第一部由国家制定的文物保护法规——《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》正式颁布。由此,莫高窟的保护工作渐露曙光。 20世纪60年代初,在国家遭遇困难的情况下,周恩来总理亲自批示,拨发了100 多万元用于莫高窟南区危崖和洞窟的抢险加固工程,使莫高窟摆脱了濒临崩塌的险境,当时的加固工程至今仍然发挥着保护作用。 改革开放后,莫高窟的保护工作进入了新的时期。尽管国家不断加大对敦煌石窟的保护力度,大幅增加经费投入,但自然侵蚀造成的壁画病害、岩体坍塌和迅速攀升的游客人数都给莫高窟及周边环境的保护带来严峻的挑战。 1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,不但增加了编制,汇聚了人才,更广泛开展国际合作,学习引进世界文化遗产保护的先进理念、先进技术和先进管理方式,初步建立了预防性保护科学技术体系。从那时起,莫高窟的文物保护从过去的抢救性保护转变为科学保护,往昔满目疮痍的面貌得到了巨大的改变。 20世纪80年代末,一次偶然的出差,让后来成为敦煌研究院第三任院长的樊锦诗先生找到了莫高窟保护工作的新方向。在接触到计算机数字化储存的概念后,樊锦诗“脑洞大开”,提出了“数字敦煌”的概念。 此后二十余年间,敦煌研究院通过国内外合作,探索文物数字化技术,自主制定了文物数字化保护的标准体系,建立了敦煌石窟数字化档案,使莫高窟的珍贵价值和历史信息得到永久保存和永续利用。 当初,常书鸿先生带领下属日夜工作:临摹、修复莫高窟壁画,搜集整理流散文物,举办各种展览、讲座,为的是让世人看到敦煌,看到莫高窟的美。如今,数字化技术不仅实现了全球在线共享30个洞窟的高清图像,让莫高窟真正地活了起来,更有效地解决了兼顾莫高窟文物保护与旅游开放的难题。 莫高窟的命运一直与国家的命运紧密相连。发端于汉代的丝绸之路,在一千年的繁荣兴盛中促进了古代东西文明的交流,催生了敦煌莫高窟这座文化艺术宝库。而随着历代王朝的兴衰更替,莫高窟曾在四五百年间处于无人管理、风沙侵袭、任人偷盗的境地。一百多年前,清政府的腐败无能、官员的守土失责、国民的愚昧无知,导致了莫高窟藏经洞文物遭人盗卖的劫难,造成了我国文物主权丧失的巨大耻辱。 今天,强大的祖国成为我们坚强的后盾,一代代坚守大漠的莫高窟人,从筚路蓝缕到开拓创新,让在时光中模糊的莫高窟壁画华彩重现,更彻底改变了“敦煌在中国,敦煌学在外国”的局面。 1994年,常书鸿先生逝世于北京。根据其遗嘱,他的一半骨灰被带回敦煌安葬。宕泉河畔那方面对着莫高窟九层楼的黑色花岗岩墓碑上,只镌刻着简简单单的七个字:常书鸿同志之墓。而在先生坟茔周围,还长眠着史苇湘、段文杰等二十多位将一生光阴奉献给莫高窟的前辈学人。 陈寅恪先生曾说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”但得遇常书鸿这样的守护人,却不能不说是敦煌之大幸,中国艺术之大幸。七十余载的光阴,一代又一代莫高窟人薪火相传,树立了坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取的“莫高精神”。他们一生只为一件事:守护敦煌,守护莫高窟,守护中华文明的宝藏。 莫高窟藏经洞被道士王圆打开的那一刻,作为20世纪显学之一的“敦煌学”就此开启。百余年间,莫高窟经历了迅疾而深刻的变化。如今,当我们回溯这段历史,试图探寻莫高窟的过去与未来时,又该以何种方式,重新打开那扇“门”呢? ① 敦煌研究院文物摄影师孙志军耗时14年重磅打造,用影像的力量守护永恒的敦煌 ② 珍贵影像收录:海外收藏的1900年代莫高窟照片的首次系统整理并在国内公开付梓,大英博物馆、美国哈佛大学加入图片提供者行列。 ③ 独特的莫高窟“重摄”过程:精准模拟百年前文物摄影角度、景别、光照等技术环境进行重摄,重现敦煌百年变迁 ④ 丰富的信息量:320页大画册,精选150余幅敦煌精华影像,带你走进神秘的莫高窟世界 ⑤ 新颖的编排形式:古今对比的编排形式,带你感受莫高窟的生命脉动 ⑥ 高端大气的装帧和设计