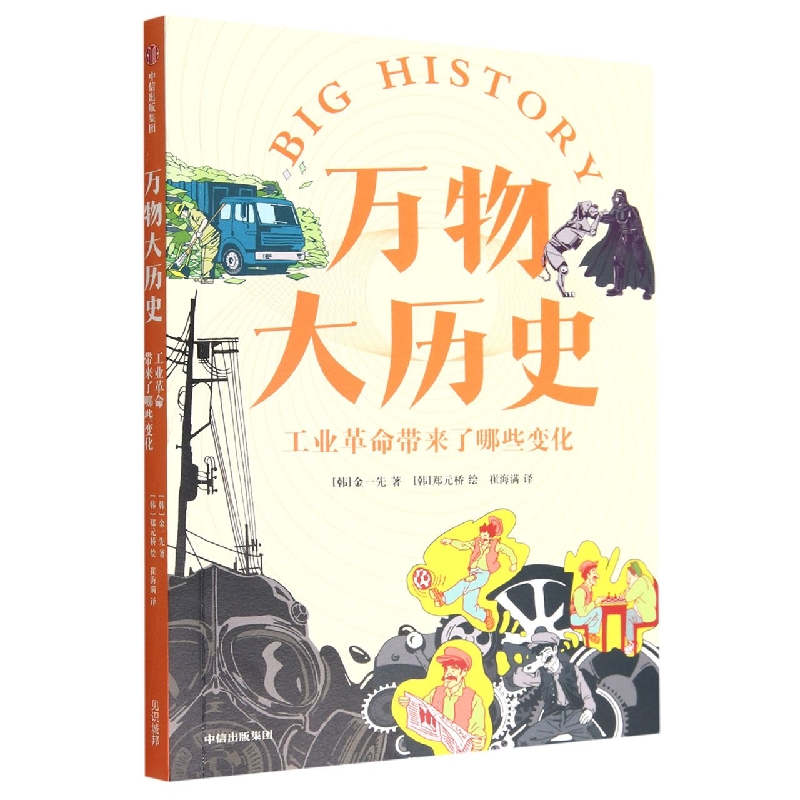

出版社: 中信

原售价: 68.00

折扣价: 43.60

折扣购买: 万物大历史·工业革命带来了哪些变化

ISBN: 9787521743838

获得首尔大学工科学院控制测量工程系硕士和博士学位。先后在三星电子、诺基亚等IT领域的全球大型企业从事开发和企划工作,现从事IT领域咨询、专业翻译和写作工作。译著有《网络黑客》《所信即所见》《物理学历程》等。

安装了发动机的世界 当今世界上仍有很多人过着与文明隔绝的生活。在气候炎热的热带雨林,有些部落仍旧延续着和几千年前相差无几的生活。尽管数量有所减少,但仍有不少像北极地区的因纽特人、中东和撒哈拉沙漠的贝都因人、斯堪的纳维亚半岛北部的拉普族这样四处游牧的民族。他们只有打猎所需的刀等武器和烹饪工具等一些基本物品,没有我们日常使用的现代工具。但是,难道因为他们拥有的工具数量少,就只把我们的生活看作文明吗? 不同的学者和时代对文明的定义不尽相同。一般来说,文明是指具备了一定条件的社会。在这个社会里,人们在城市聚居,存在社会阶层,可以通过文字进行沟通交流。但本书中的文明是指狭义的文明,即在一个社会里可以创造和享受建筑、道路等衣食住行所需的物品,以及书籍、通信和交通工具等“ 使人类思考或物资流通”的事物。从这个观点来看,没有文明,文化也可以产生并存在。 人类从事农耕生产并定居下来之后,形成社会,使文明不断发展。人口聚集的数量超过小部落的规模之后,就形成了城市,随着城市周边势力的整合,聚集了更多的 人。随着人口增多,形成了各种社会制度和文化。群体之间不可避免地会发生一些冲突。随着冲突的扩大,渐渐形成了可以掌控城市的势力,并在其首领的统治下建立了国家。 公元前 5000 年左右,美索不达米亚地区出现了人类文明。在不同的地区和时代,人类文明呈现出不同的面貌,但都要依靠人类的力量,基本属于同一体系。埃及的金字塔、古罗马的斗兽场、中国的故宫博物院等巨型建筑都是依靠人力修建而成的。自公元前 5000 年起的 7 000多年里,人类文明基本上都是依靠大量人力得以延续的。但是,人类数千年习以为常的文明形式在几十年间发生了翻天覆地的变化。这一决定性事件出现在 18 世纪后期的英国。机械工程师和发明家詹姆斯·瓦特大幅提高了原有蒸汽机的效率,并将其成功地运用于商业生产。改良后的蒸汽机被组装到多个领域的机器上,从而使机器生产取代了人类劳动。从这个时期开始,文明就像是从马车换乘到火车上,发展速度有了质的变化。整个社会发生了改变,随着工业化的发展,资本主义经济体制占据了主导地位。工业化相当于给文明安装了一个发动机。 工厂、铁路、船舶等都安装了发动机,社会发生了难以预测的改变。农村人口蜂拥到需要大量劳动力的城市工厂里。城市和城市之间由铁路连接,主要的港口之间由更大、更快、更安全的船舶连接。随着大量人口投入工业生产,教育制度也发生了改变。新兴工业创造的财富,又创造出其他新的财富。同时,原有的地主阶级和农民阶级变成了资产阶级和工人阶级。大城市涌现出各种各样的城市基础设施,人们对个人和集体权利有了全新的认知。 自然界中的变化不可避免,人类文明亦如此。工业化在欧洲、亚洲、美洲等人类文明所在之处备受欢迎。这并不是因为工业化本身有什么独特的魅力,也不是工业化带来的生活变化多么诱人,从事农耕生产的农民也不可能都想成为工厂的工人。但在与工业化文明的竞争中,没有实现工业化的文明毫无优势可言,甚至连维持现状都力不从心。到 19 世纪帝国主义时期,这一事实更加凸显。就连 延续了近 300 年的清朝在面对西方列强的侵略时也束手无策,只能加快工业化发展的步伐。 工业化不只影响了人类和文明。工业革命之后,人类开始真正影响环境和生态系统。环境是指“ 对生活造成直接影响的自然条件或社会状况”。也就是说,环境这一概念包括自然和社会,其本身并没有好坏之分,标准不一样,对环境的评价也不一样。另外,在不同的时代,不同的人对环境有着不同的评价。评价本身就是相对的,而不是绝对的,评价的目的不同,意义也会有所不同。 环境既受人类文明的影响,又会影响人类。大历史把人类和环境的关系在工业化影响下发生变化的时期称为 “ 人类世”。我们再也回不到人类世之前的文明状态了。在没有污染这一概念前,工厂里的废水和废气没有经过任何处理就被排放出来。人类未能及时察觉到环境变化对自身的影响。直到 20 世纪,人类才意识到环境污染的危害, 而现在,人们对人类活动可能会改变地球气候的担忧越来越大。人类该如何接受这一变化,做出何种对策,这点尚不明确。但有一点可以明确,那就是今天世界各国如何应对人类面临的这一共同难题,将决定人类的未来。因此, 我们需要从世界在工业革命开启人类世之后经历的变化中寻求出路。 有关“ 工业革命”的书数不胜数。在过去 200 余年间, 全世界在工业革命之后,经历工业化进程,在社会、经济、政治、教育、文化和环境等方面发生了天翻地覆的变化。要把这些内容都写进一本书里,几乎是天方夜谭。因此,本书主要从以下两个方面观察这一巨变。一是从使用火开始就为人类所利用的外部能源在工业革命以后有哪些变化,二是观察人类对全球环境造成的影响,从而预测我们将要面临的未来。 *1.《万物大历史》用10个转折点、20个提问,清晰串连宇宙、生命、人类文明的整个历史 如果6500万年前,陨石没有掉落在地球,那么地球上的生命体现在会进化成了什么样子? 如果大爆炸以其他的方式进行,那么宇宙又会变成什么样子呢? 宇宙究竟从何而来? 我们又为什么而活? 这套《万物大历史》就是在探讨这样的重大问题时诞生的,以在137亿年的时间线上展开的10个转折点、20个提问为基础,整合了宇宙、生命、人类文明历史。这次的“人类篇”的完结篇从“气候对人类历史产生了什么影响 ”、“人口为什么有增有减”、“科学和技术是怎么发展而来的”,讲到“工业革命带来了哪些变化”、“世界将会怎样终结”。 2.这套书运用大历史思维,让庞杂的全科知识变得一目了然 科学与人文的有机结合,只有通过打破学科壁垒的思考方式才能成功,这也是这套大历史的研究方法和意义——教给孩子们建立起“过去是所有事件发生的原动力”的大历史思维,和跨学科知识体系,对存在于宇宙、自然和文明中我们进行定位,并找到我们应该怎样更好地生活的答案。 3.知识硬核但好看好玩,弥补课堂空白,锻炼青少年解决生活实际问题的能力 青少年在课堂之外为了满足好奇心,常会翻阅成人书籍,但对许多问题依旧渴望得到体系化的答案。这套《万物大历史》不仅具有学术价值,更是一部走出学术,面向普通人群的好看、好玩的教养读物。本系列精选适合青少年的内容,弥补了课堂教育中的缺憾,是将“大历史”学派理念应用到青少年教育上的丛书。 对于在21世纪全球化时代接受教育的青少年来说,大历史是非常需要掌握的思维方式,因为在历史的大转折点上,可以洞察到宇宙物质的开放性、生命的多样性、相互关联性,也就是锻炼将从宇宙开始到现代社会的巨大历史串成一条线的洞察力,以及对于宇宙、生命、文明和自身的洞察力。在给予青少年阅读快乐的同时,也可以培养分析、解决生活实际问题的能力,也告诉他们所学的知识在生活中有怎样的意义。 4.为青少年提供对自己、对世界的新认识,有助于价值观的建立 大历史系列所向往的教育目标在于“态度的变化”,因为通过学习大历史,我们想要回答人人关心的“我们怎样生活得更好”的实际问题。 理解大历史的核心就是打破学科间的界限,也就是拥有开放性思想。这套书的目的也是给我们展示在宏观的构架中宇宙、地球、人类等不同研究对象所持的普遍性及多样性,及其展现出的相互关联性。所以在学习大历史时,比起知道细微的信息、陈旧观念,重要的是对整体的把握、对全局的思考,并在全新的完整知识体系之上,对自身生活及人类本身拥有新的认知。