出版社: 中国书籍

原售价: 56.00

折扣价: 27.50

折扣购买: 乐天文豪苏东坡:且将诗酒趁年华

ISBN: 9787506892155

姜岚,硕士,主要从事汉语言文学方面的工作,对中国古代文学史、古诗词鉴赏有着深刻的见解,在教育心理学、写作等领域也有着丰富的经验。

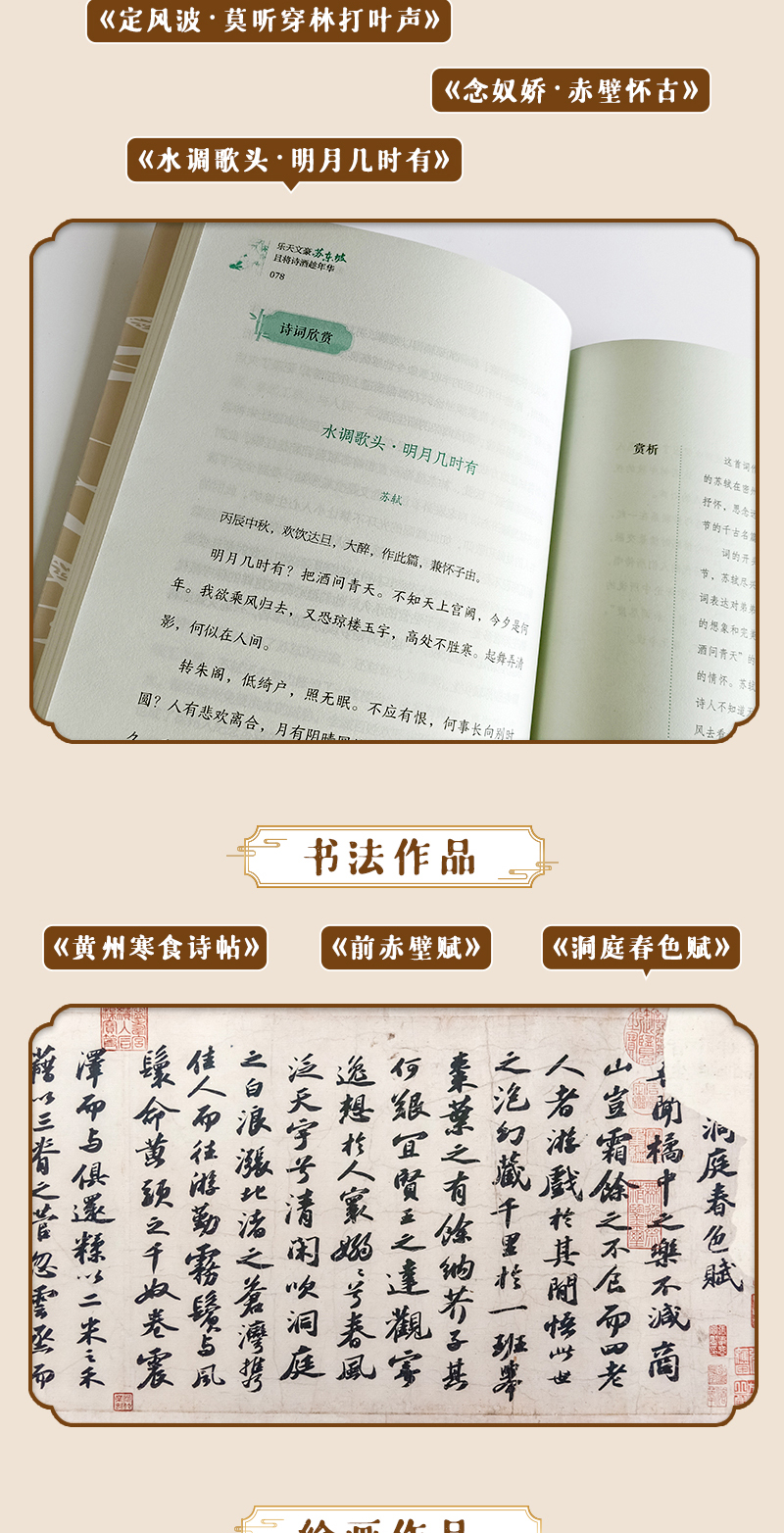

第四章 归去来兮 此心安处是吾乡 被贬黄州,“文人农夫”怡然自乐 宋神宗元丰三年(1080年),苏轼来到了黄州。经历了“乌台诗案”的风波之后,惊魂未定的苏轼将要在一个陌生的环境中开启崭新的生活。 黄州团练副使只是一个挂名的官职,并无实权,作为罪臣的苏轼不得签署公文。名义上苏轼是贬官至此,实则是戴罪之身,皇帝的意思是让他在黄州好好反思自己的过去。不得签署公文,苏轼也就没有了案牍政务,这也让他有了大把的时间好好认识这片土地。 初到黄州的苏轼面临着一些实际问题,最要紧的是住房和吃饭。作为罪臣,苏轼不能享受官家提供的房屋,所以暂时住在临皋亭,这是一个废弃的驿站,环境很差。另外,苏轼在黄州几乎没有什么俸禄,花销不够自然就会影响到吃饭。他索性脱下文人的长衫,与当地农民一起到田间劳作。在当时,文人士大夫下地劳作并不是体面的事情,但潇洒的苏轼并不认为这会有损他的名声。自己亲自下地开荒,吃着自己种出的粮食,他反而感到内心无比踏实。 苏轼在黄州的生活渐趋稳定,他的家眷也投奔而来,一家人的生计成了大问题。为了勉强度日,苏轼将每个月的四千五百钱串成三十份,每份一百五十钱,他将它们挂在屋顶,每天取下一串用于家里的日常开销。如果有没用完的钱就放在一个竹筒里,以备不时之需。日子过得虽然拮据,苏轼一家却逐渐在黄州站稳脚跟、生存下来。 苏轼想拥有一块属于自己的土地,于是向太守提出请求。太守决定将黄州城东的一块废弃的官地给苏轼耕种。虽然这是一片贫瘠的土地,苏轼却喜出望外。他带领着家人开荒耕种,在这片土地上洒下自己辛勤的汗水,同时也期待着丰收季节的早日到来。 由于这块田地在黄州城东,且是一片高地,苏轼便将这块地取名为“东坡”,苏轼则自号“东坡居士”。“苏东坡”,这个流传千年的名字诞生了! 当地的农民对苏轼非常友善,他们能看出来苏轼并不善于耕种,于是主动跑来向他传授耕种和管理庄稼的经验。老农告诉苏轼,不能让庄稼长得太好,第一年要让牛羊啃食庄稼,这样不至于把田地的肥力全都用光,第二年才能长出好庄稼。苏轼按照老农的说法去做,果然获得了大丰收。 苏轼与百姓相处得十分融洽,他看到农民每天弯着腰在水田里插秧,十分辛苦且效率低下,就发挥自己的聪明才智,发明了一种类似于凳子的“秧马”。之所以叫作“秧马”,是因为其形状像马一样,农民可以骑在上面插秧,同时不断移动,既省力又提高了效率。人们为了纪念苏轼的这一发明,便将这种插秧工具命名为“苏公马”。 东坡居士怡然自得地在自己的土地上耕作劳动,他享受着自己的这片世外桃源,没想到黄州竟是以这样一种特殊的方式接纳了自己。后来,苏轼在这片土地旁边盖了几间房子,这便是苏轼的新家。房子是在一个雪天建成的,苏轼便将它取名为“雪堂”,雪堂也成为苏轼在黄州的精神象征。 黄州的生活逐渐变得有趣起来。生性喜好交友结伴的苏轼在黄州也结交了一些好友,比如潘丙、郭遘、陈慥等人。其中,隐居于黄州的陈慥是苏轼的旧相识,此时相聚黄州,两人的关系越发亲厚。 在苏轼与陈慥的交往中,据说还曾发生过这样一件趣事。有一天晚上,苏轼留宿陈慥家中,与其一起谈论佛法。他们一直聊到三更半夜依然兴致不减。生性泼辣、强势的陈夫人心中不满,出言责问丈夫为何还不就寝。陈慥吓了一跳,手中的拐杖不小心掉在了地上,苏轼见状大笑不止。第二天,苏轼以调侃的语气写了一首诗:“龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”这首诗形象地描述了陈慥被妻子呵斥后的情形,苏轼用“河东狮吼”来调侃好友,打趣陈慥过于惧内。 苏轼这样一位受世人敬仰的大文豪流落到黄州,不得不说是命运的悲剧。然而,乐天派的苏轼坦然接受了这一切。他最初来到黄州时,在酒馆内被醉汉推倒甚至谩骂,起初他还有些不习惯,想和对方理论,后来他渐渐地接纳这种生活,并且还会因为市井之间没有人认识他而感到高兴。此时的苏轼无疑完成了一次脱胎换骨,他的心智变得更加成熟,思想也得以升华,他的人生步入了一个新的阶段,年少时期的锋芒毕露全然不见,内心充满包容和谅解。就像许多学者所说,苏轼在黄州实现了自我突围。 诗词欣赏 定风波·莫听穿林打叶声 苏轼 三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。 料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 赏析 这首词作于宋神宗元丰五年(1082年)的春天,此时已经是苏轼来到黄州的第三年。在一次野外出游的过程中,词人在很短的时间内体会到了晴、雨两种不同的天气变化。苏轼在行动上的反应实则是此时他内心的写照。 词的开头有一段序:三月七日这一天,在前往沙湖的途中遇到了大雨,雨具被前边的人拿走了,跟我同行的人被雨淋得非常狼狈,我却觉得没关系,一会儿便放晴了,于是写下了这首词。在平常人看来,被雨淋到一定会慌忙躲避,苏轼则不然,他说不必被雨打树叶的声音所干扰,不妨吟唱着慢慢前行。拄着手中的竹杖,穿着脚上的草鞋像骑马一样轻快,没什么可怕的,烟雨中一身蓑衣便可度过一生的时光。春风带有一些微凉,将我的酒意吹散了,抬眼一看,山头竟有斜阳在欢迎我。回过头看看刚才走过的风雨交加的路途,回去吧,对我来说并无风雨,也无所谓天晴。 苏轼此词超然物外,境界尤高。在经历了“乌台诗案”的挫折之后,他愈发老练成熟,身处黄州安之若素,外在的晴雨变化已经不足以撼动其内心。这是一种洒脱与超然,是在困境中快乐生活的秘诀。 ☆最值得追的全民偶像,跨越千年,与一代文豪苏东坡进行一场灵魂的对话。 ☆由内而外,剖析苏东坡的传奇人生,再现一个立体、真实的苏东坡。 ☆结合时代背景,解读苏东坡先生具有代表性的诗词作品,感受其豪迈的诗情与开阔的格局。 ☆乐天知命,诗酒趁年华,感受苏东坡的人生哲学、生活智慧,身处逆境时,读一读苏东坡,你会在迷茫中找到人生前行的方向。 ☆内容丰富,语言清丽,版式清新,双色印制。 ☆如果你也热爱苏东坡,那么这本书一定不能错过。