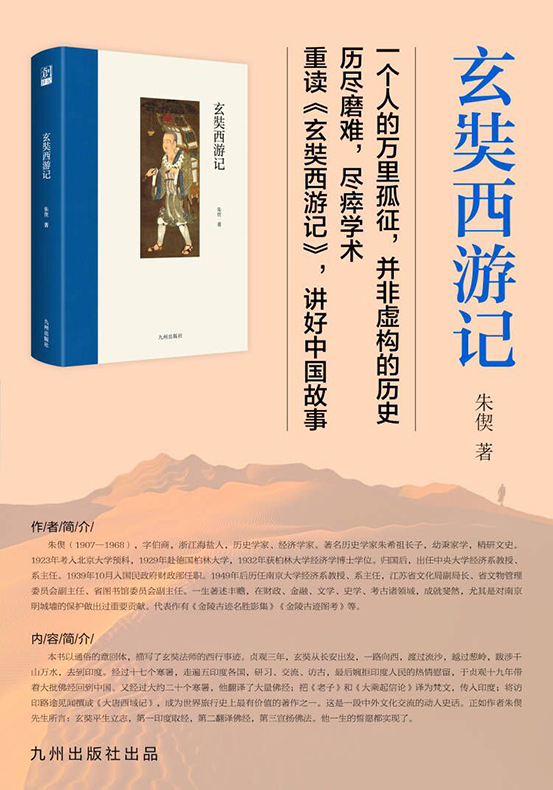

出版社: 九州

原售价: 78.00

折扣价: 50.00

折扣购买: 玄奘西游记

ISBN: 9787522508269

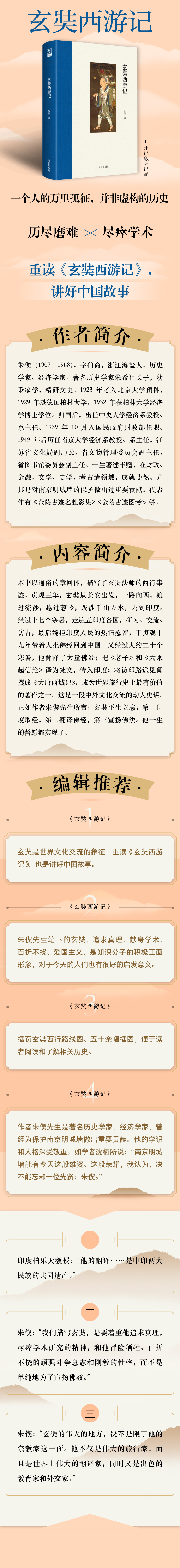

朱偰(1907—1968),字伯商,浙江海盐人,历史学家、经济学家。著名历史学家朱希祖长子,幼秉家学,精研文史。1923年考入北京大学预科,1929年赴德国柏林大学,1932年获柏林大学经济学博士学位。归国后,出任中央大学经济系教授、系主任。1939年10月入国民政府财政部任职。1949年后历任南京大学经济系教授、系主任,江苏省文化局副局长、省文物管理委员会副主任、省图书馆委员会副主任。一生著述丰赡,在财政、金融、文学、史学、考古诸领域,成就斐然,尤其是对南京明城墙的保护做出过重要贡献。代表作有《金陵古迹名胜影集》《金陵古迹图考》等。

第三回 涉弱水夜渡玉门 过五烽西绝大漠(节选) 过了几天,忽然来了一个西域人,到寺里来烧香,跟着玄奘走了两三个圈;玄奘看那人时,大约有三十岁上下,穿着一身胡服, 长的十分结实,便问他姓名,说叫作“石槃陀”,并说愿意受戒。玄奘给他授了五戒,他欢喜辞去。过了一会,石槃陀又带了一些饼果,来见玄奘,算是拜师的意思。玄奘看见他身体强健,相貌恭顺,意思要请他带路,遂告诉他西行之意。石槃陀立即答应,愿送法师西过五烽,玄奘大喜。 第二天太阳下山,玄奘动身起程,西向大草原,到了约定的地点,天色看看黑了下来。玄奘候了一会,只见石槃陀带了一位西域老翁,骑着一匹又瘦又老的赤马前来。玄奘见了,心下怀疑,不知何意。 石槃陀道:“这一位老头,来去伊吾国三十多趟,对于此路极为熟悉,所以带了他来,一定大有帮助。” 老翁向前打个问讯,对玄奘说道:“西天路远,道路险恶,沙漠里又有鬼魅热风,凡是碰着的人,百无一回。人家客人成群结队,还是常常迷失道路,何况你这单身客人,如何去得?我劝你还自三思,不要拿自己生命作儿戏。” 玄奘道:“贫僧为求大法,发愿到西天去取经,我已经立下誓愿,如到不得印度,誓不东归,虽死在途中,我也决不后悔。” 老翁道:“既是你一定要去,我也无法再劝,可骑着我这匹马。这匹马你不要小看了它,它来回伊吾国,已经有十五次,不但脚力强健,而且能够识途。” 玄奘谢了老翁一番好意,当下两边换了马匹。老翁欢喜,作别自去。石槃陀本来打算不去的,只因有言在先,不好反悔,心中无奈,只好陪着玄奘,勉强上道。 玄奘别了老翁,和石槃陀装束就道。这时已经黄昏,四下里沉黑起来,天边上闪烁着几颗明星,北风吹的呼呼作响。约莫三更天左右,到了葫芦河边,远远望见了玉门关。城楼高高的黑影,矗立在河边上。二人不敢从玉门关正面渡河,在离这关上流十里地方,河身较窄,两岸相去不过丈余,旁边长着一些梧桐树丛。石槃陀下马,砍下树木,搭成一道便桥,又在桥上铺了一些草,填了许多沙土,二人遂驱马渡桥。玄奘渡过这河,心中高兴。 这时已经深夜,遂找一个地方休息。两人相去不过五十来步, 各自打开铺盖睡下。这石槃陀翻来覆去,如何睡得着,心下想道: 好没来由,为了伴这个和尚,教我离乡背井,睡在这荒野里。他越想越恼,心想不如趁人不知,鬼不觉,把他干掉了吧。一转念间,他遂拔刀而起,一步步蹑足走向法师;玄奘暗中看见,不知何意, 见他黑夜拔刀起立,疑他不怀好意,随即警觉地坐了起来,默默念诵佛经。石槃陀一步步走近,相差不过十来步左右,看见玄奘正在醒着,端坐在昏黄月色之中,默默念经,夜深人静,只听见他轻轻的念诵声。这庄严的形象,慑住了石槃陀,暗想这和尚如此虔诚,怎好加害于他?随即按下了刀,悄悄退了回去,仍旧睡下。玄奘见他已经卧倒,也就重新入睡。 第七回 入铁门再登帕米尔 寻佛迹南越大雪山(节选) 玄奘从康国西行,先经过屈霜你迦国(即何国,现在苏联乌兹别克共和国喀桑城),又经过喝捍国(即东安国,现在乌兹别克共和国哈札木博尔)、捕喝国(即中安国,现在乌兹别克共和国布哈拉城)、伐地国(即西安国,现在乌兹别克共和国篾尔甫),最后渡过了阿母河,到了货利习弥伽国(即《唐书》火寻国,现在乌兹别克共和国基华城)。这国已近咸海,是玄奘行程中极西的地方。从这里折回南行,又经过羯霜那国(又称史国,现在乌兹别克共和国加尔支城),然后转向东南,重登帕米尔高原。 这帕米尔高原是有名的世界屋脊。玄奘是世界旅行家中到过帕米尔高原的第一人。玄奘翻越葱岭北面大山到西突厥去的时候,曾走过它的东北边缘,现在要越过铁门关到印度去,必须经过它西部边缘。但见万峰插天,山深路险,积雪没胫,绝少人行。有时一连走了几天,看不见一点人烟。玄奘这时已饱经锻炼,能够爬山越水,吃苦耐劳;但是一路行来,缺少水草,牲口缺乏饲料,增加了不少困难。好容易历尽千辛万苦,又走了三百多里,才算盼到了铁门关。 这铁门关(现在苏联乌兹别克共和国 Derbent 西二十余里),是帕米尔高原上的一个险要隘口,也是中央亚细亚南北交通的一个孔道。玄奘仰面看时,但见两旁石壁,色黑如铁,悬崖直上,高不可攀,正是铁壁横天,猿鸟难渡。中间很窄的一条山道,高高直上,道路尽处,出现一座关门。门前立着五六个突厥士兵, 看见一行人马来近,远远地便大声喝问。护送玄奘的官员向前, 出示突厥可汗的护照,才挥手叫大家前进。原来这铁门关,是西突厥极南的一个边塞,经常设有将军守卫。玄奘到了关上,验过了护照,才开关放行。玄奘细细看时,这关有大铁门两扇,门扉上遍钉铁钉,又铸铁为铃,悬挂门上,但凡门扇开动,铃声自己会响,行人无法偷渡。 过了铁门关,山径陡削直下,再回头看时,形势异常险要,真有一夫当关,万夫莫开之势;比起玄奘从前所走过的剑门关,还要险几分,所以突厥人要在这里设兵守卫。 玄奘又走了好几天,才渡过了帕米尔高原,到了吐火罗国。从铁门关往南,到北印度边境为止,现在是属于阿富汗的范围,在唐朝初期的时候,大雪山以北,阿母河以南,总称为吐火罗国,是一个伊朗文化和印度文化混合的区域,也就是东方文化和西方文化交错的地方。可是直到伊斯兰教侵入的时候为止,那里印度文化的成分还是多于伊朗文化的成分。 第十八回 王舍城开讲瑜伽论 伊烂国途遇野象阵(节选) 话说玄奘法师登上了灵鹫山,站在释迦佛像前面,心中思潮起伏不已。他想灵山缥缈,佛迹难寻,自己冒了千辛万苦,跋涉千山万水,现在总算到达了目的地。宗教徒的信仰,和哲学家的思想,纠缠在一起。作为一个宗教徒,他是信仰释迦佛的。他想起了晋朝的法显,以七十多岁的高龄,渡过流沙,越过葱岭,来到这里,还在灵鹫山顶上,露宿一宵。这种无比的宗教热忱和对于事业坚持不懈的毅力,是值得后人学习的。 作为一个哲学家,他是醉心于佛教哲学的。他抬起头来,看了看释迦的塑像,只见他端坐在莲座之上,镇定与泰然自若,超乎七情六欲之上,世界上的风波与斗争都与他无关,他好像离现实世界很远,非人所能及,非人所能达。但是再细细一看,在他寂静不动的容貌后面,有一种热爱和情感,而这种热爱和情感,比我们所知道的一切热爱和情感更不可思议而更有力量。他的眼睛低垂着,半开半闭,可是在他的眼光中,永远是含着无边的智慧,仿佛有一种精神的威力由眼中显露出来,生气勃勃的精力充满他的全身。岁月如流,而他好像毕竟离我们并不远;他以无边的智慧,启示我们不要逃避斗争,而要以大慈大悲的精神,去应付它,并且要“普渡众生”,“同登彼岸”。“伟大的人格,伟大的哲学啊 !” 玄奘再回转身来一看,夏天的晴空,笼罩着整个原野,旧王舍城就在灵鹫山下,看得了如指掌;再远一点,广阔无边的恒河平原,展现在他的面前。“伟大的国家,伟大的人民啊 !” 玄奘从灵鹫山下来,回到上茅宫城,在城里休息了一天,又出山城北门,去参观迦兰陀竹园(现在旧王舍城址北门外一里与新王舍城之间,在灵鹫山之西)。据说这个竹园园主,名叫迦兰陀,曾把这座竹园,施给释迦,并特为建立精舍,请他来住。释迦住在里面多年,制定了许多戒律,所以也是佛教圣地之一。 第二十一回 阿旃陀玄奘拜石窟 摩腊婆名王修文治(节选) 从这里向东北行,他到了印度佛教艺术的圣地——阿旃陀石窟(现在印度德干高原海德拉巴省,离孟买四百八十三公里)。原来阿旃陀石窟是印度最古的石窟之一,它的修建,应该追溯到公元前二世纪阿育王亲自提倡下的印度佛教全盛时期。自从释迦牟尼寂灭二百年后,一些受了佛弟子说法影响而皈依佛法的高僧,为了拜佛和研究佛经,组织了“圣伽”的结集。他们要选择一个远离世俗的山林深处作为结集的场所;最后终于在孟买东北四百八十三公里德干高原的大彼帝河畔找到一处幽静的地方,并把这个地方命名为阿旃陀,含有“世外桃源”的意思。于是开始在悬岩峭壁上,用人工开凿了最早的一个石窟,这就是现在编号的第十窟,高五十七公尺,宽五十一公尺,深达一百二十公尺的大神殿。自从这座大神殿建成之后,声名远播,远近来山朝拜的僧侣络绎不绝。此后数百年间,历代王朝,踵事增华,又在不同的时期陆续开凿石窟。到玄奘在公元 638 年来到阿旃陀的时候为止,一共开凿了二十九个石窟。 玄奘一路访问到此,看见幽谷悬崖,风景十分清雅;下面有一条小溪,淙淙流过。在一座新月形山峰之下,有许多悬崖峭壁,其间石窟密如蜂房。他从河边进了山门,经过了门前的两只石雕大象,走上了一道石级。他先到第十窟,但见正面雕琢着一座华丽的大门,门顶 开有明窗,进去是一排壮丽的石柱。里面光线十分幽暗,过了半天,他才看见墙上绘着许多壁画。在一幅巨画上,叙述着《六牙 象本生经》里的一段故事:描写佛的前生六牙白象王如何被猎人射杀,以及婆罗痆的王妃看到猎人送来的六支象牙时悔恨而死的凄婉情况。人物和动物的形象都表现得朴素有力。另一幅壁画,绘着国王、王妃和侍从的行列,人物衣褶,绘得非常生动。玄奘再往里走进去,愈走愈深,光线也就愈黑,最里面是一座“窣堵波”,就是藏佛舍利的塔。抬头看时,窟顶作卷式,并且按照木构建筑的样式,雕出梁架和椽子。玄奘又看了第二窟,壁画上绘着一位印度女郎,身体倚着石柱,屈起一条左腿,足底抵在柱上,手里执着一朵花,花瓣儿纷纷落在地上,她的双眼若有所思地下注着。这是佛诞生的一幅壁画,绘的是一位公主。他又看了许多石窟中关于《佛本行集经》的许多故事壁画,从摩耶夫人受胎起一直到佛成正果止,壁画虽然有些残坏,但仍然可以看出情节是描写得生动而真实,画家们现实主义的表现手法,描绘出宗教徒的真诚的感情,人物栩栩如生,虽是宗教故事,也充满了人间的情味。玄奘被那种清新、活泼和亲切的神态所吸引,印度绘画的优美艺术,使他受了极大的感动。 玄奘瞻拜了佛殿之后,又参观了许多“精舍”,这些“精舍”,也是一个个石窟,是从前多少年来僧侣修道和起居的地方。前面都是列柱长廊,包括入门和窗洞;里面正中就是近乎正方形的道场,四周列柱游廊,正面就石崖雕成大佛像一龛。向里的石壁上凿开了几排狭小的门洞,每个门各通一间幽黑的寮房,其中的卧榻和枕头,都是从山崖雕凿出来的。窟顶是“平棋”式,也还是模仿木构建筑的木方格,承托着天花板的形式。 玄奘去的时候,印度的佛教已是由盛而衰,里面的精舍多半已经荒废,有少数的石窟没有完成就停工了。他徘徊在长廊列柱之间,缅怀着当年遁世修行、远离红尘的印度僧侣们,心中起着无限向往之情。 玄奘怀着留恋和惋惜的心情,离开了阿旃陀石窟。但是这个石窟对于他的印象极深,历久不能磨灭。从第八世纪起,随着印度佛教的衰败,这个石窟渐渐无人过问;经过千余年的荒凉冷落,直到 1819年英帝国殖民统治的官员意外的发现时,这些石窟已埋没在荒烟蔓草之中,有些石洞甚至沦为虎穴和蛇窟。考古学家根据玄奘《大唐西域记》(卷十一)的记载加以考定,才知道这就是有名的阿旃陀石窟。 第二十八回 千山遥隔故国云封 万水迢递归心似箭(节选) 玄奘同了迦毕试国王,继续向西北出发,走了一个多月,到了蓝婆国境。国王叫太子先行回去,令国人及众僧办起法幢宝幡,出城迎候;自己则同玄奘缓辔前进。到得迦毕试国都城时,僧俗数千人,出城迎接,鼓乐喧天,幢幡夹道,一来是瞻仰中国法师, 二来是迎接本国国王。大家见了玄奘,欢喜礼拜,一路前呼后拥,欢迎进城,住在一所大乘寺。这迦毕试国王,早已听说戒日王在曲女城举行大会,为了对玄奘表示敬意,也特为他做了七十五天无遮大施会。临行的时候,国王又亲自送出国境,在东境又举行了七天大施会,礼节十分隆重。玄奘再三致谢,向东北行,到瞿卢萨谤城,这才与国王握别,向北边出发。国王派了一位大臣,带了一百多人,护送玄奘,渡大雪山。 这大雪山,是西方有名的一座险绝的高山,有大岭三重,其间千山万壑,冰雪塞途,要二十多天,才得渡过。玄奘大队人马,带了辎重粮食,大象负了佛经佛像,一路登山陟险,十分艰难。走了七天,才到大山顶上,这是第一重山,叠嶂危峰,参差万状,山上多有积雪,终古不化。因为山高路滑,大家便下马步行,手里拿着拐杖,踏着冰雪,一步步前进。 又经过七天,到了第二重高山,山下有一所村落,约有一百多户人家,靠游牧为生。玄奘一行,到这里暂时住宿。因为要渡过冰川雪岭,所以半夜即起,请了本地山里居民,骑着山驼引路。看官听说,这山上到处都是冰河雪穴,一不小心,容易陷入冰雪之中,所以一定要当地人引路,方可免于危险。到得天色大明,大队人马才爬上了一半,但见冰天雪地,晶光耀目,被太阳一照,亮得睁不开眼来。后面的人踏着前面的人脚印,犹是雪深没胫。直到天晚,方才得渡冰川之险。检点一下从人,爬过大雪山来的,只有七个僧人和印度及迦毕试二国遣送的使者一共只有二十多人,外大象一匹,骡十头,马四匹。 第二天下到岭底,前望又有一重高山挡路,但见栈道盘云,高峰蔽日,远看一片皑皑白色,好像都是雪山,及至走近看时,原来山顶都是白石。这第三重山最高,大家爬了一天,直到太阳快要下山,方才到得山顶。登上绝顶一望,下面浩浩荡荡,尽是白云,宛似大海一般。山上寒风刺骨,同伴之中,没有一个人能够正立不动。举目四望,但见冰天雪地,寸草不生,只有积石累累,危峰岌岌,因为山高风急,飞鸟都不能渡过。玄奘问时,说这是赡部洲中最高的一座高山,所有诸山,无出其右。现在考起来,这座高山便是有名的哈瓦克山口,即《大唐西域记》所谓婆罗犀那大岭,虽然不是世界最高峰,也确是亚洲有数的高峰之一。 这玄奘法师越过大雪岭,已渐近本国国境,东望家园,依然千里云封,真个是乡思愈切,说不得归心似箭。 欲知后事如何,且听下回分解。正立不动。举目四望,但见冰天雪地,寸草不生,只有积石累累,危峰岌岌,因为山高风急,飞鸟都不能渡过。玄奘问时,说这是赡部洲中最高的一座高山,所有诸山,无出其右。现在考起来,这座高山便是有名的哈瓦克山口,即《大唐西域记》所谓婆罗犀那大岭,虽然不是世界最高峰,也确是亚洲有数的高峰之一。 这玄奘法师越过大雪岭,已渐近本国国境,东望家园,依然千里云封,真个是乡思愈切,说不得归心似箭。 欲知后事如何,且听下回分解。 1.玄奘是世界文化交流的象征,重读《玄奘西游记》,也是讲好中国故事。 2.朱偰先生笔下的玄奘,追求真理、献身学术、百折不挠、爱国主义,是知识分子的积极正面形象,对于今天的人们也有很好的启发意义。 3.插页玄奘西行路线图、五十余幅插图,便于读者阅读和了解相关历史。 4.作者朱偰先生是著名历史学家、经济学家,曾经为保护南京明城墙做出重要贡献。他的学识和人格深受敬重。如学者沈栖所说:“南京明城墙能有今天这般雄姿、这般荣耀,我认为,决不能忘却一位先贤:朱偰。”