出版社: 北京大学

原售价: 69.00

折扣价: 44.90

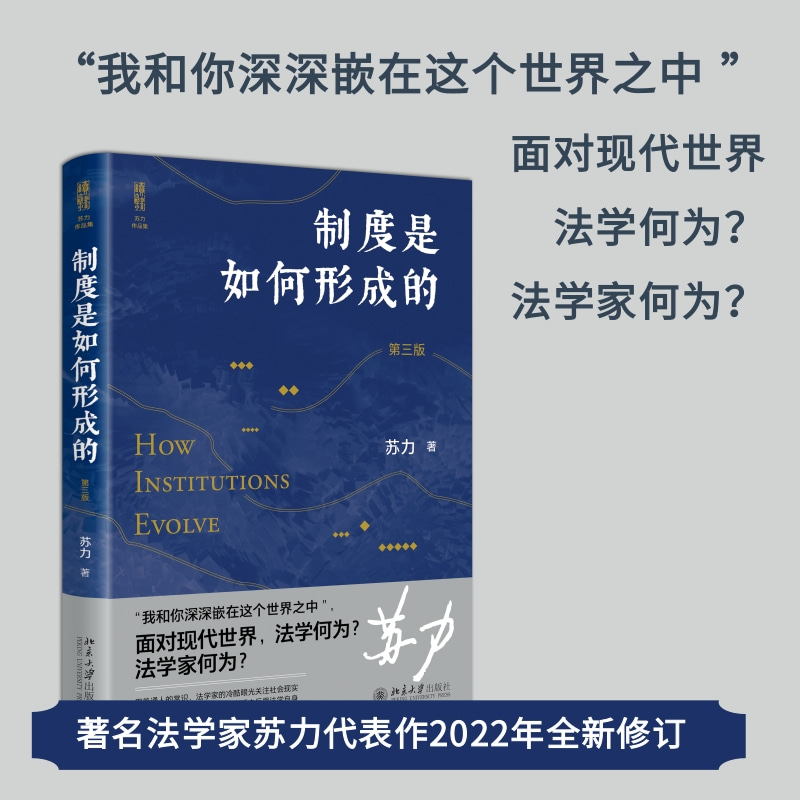

折扣购买: 制度是如何形成的(第三版)

ISBN: 9787301329153

苏力 北京大学法学院教授,祖籍江苏,1955年愚人节出生于安徽合肥。少年(1970年)从军,再当工人;1978年恢复高考后,复转军人进了北大法学院。1985年读研期间赴美留学,先后获硕士、博士学位。1992年回北大法学院执教至今,曾任北京大学法学院院长。 先后发表论文、书评200余篇,出版《法治及其本土资源》《制度是如何形成的》《送法下乡:中国基层司法制度研究》《走不出的风景:大学里的致辞,以及修辞》《大国宪制:历史中国的制度构成》《是非与曲直:个案中的法理》等个人专著、文集和译著20余部。

增订版前言 《制度是如何形成的》1999年出版,首印3000册,据说重印过3000册,市场上却一直少见。不时有学生询问。曾托刘星学兄几次督促,但也只是督促而已。想改版,除人懒、怕麻烦外,因在版权期内,若手续不齐,没有书面证据,还怕成了被告——侵犯了出版社的知识产权。与此经历类似的还有同一年山东教育出版社出版的《阅读秩序》。 八年的版权期总算过了,于是有了这本增订版《制度是如何形成的》。除仍有市场需求外,出版增订版主要不是因为“敝帚自珍”,而是因为这些文章——即使一些类似时评的文章——中触及的诸多社会和学术问题依然存在;甚至,八年的时光更验证了当年的一些粗陋分析和预测。它们不合时宜,却因此没有过时。 但增订版与初版还是有较大区别。首先是校订了一些明显的错误,例如“制度”一文原副标题“马歇尔(应为马伯利)诉麦迪逊案的故事”;甚至被人转到网上,真可谓“谬种流传”。其次作了某些文字修改调整,力求明白流畅,一些文章增加了相关背景介绍,也恢复了某些文章发表时省略的某些注释。但最大的改动是文章的增减。“为什么‘送法上门’?”和“法律社会学调查中的权力资源”原先是当时设想中的《送法下乡》的两章,如今让它们归队,不再收入;初版的五篇书评文章已收入书评集《批评与自恋》,本来也不打算收入,但为保持整体结构,只删了两篇。增订版因此保留了原书11篇文章,新增了15篇论文、学术随笔和读书笔记。新增文章的追求、思路和风格与原书基本一致;也仍按原书结构大致分为三编:关注社会现实、反思法学和读书,尽管这三方面很难严格划分。想过改书名,但还是保留了,主要怕蒙读者多花钱。这样的交代可能有利于买书人的选择。 除初版以及各文中致谢的朋友外,我想特别提一下北京大学出版社蒋浩编辑,谢谢他的大力督促;否则,惰性会一直拖住这个增订版的。 苏 力 2007年6月6日 1. “我和你深深嵌在这个世界之中 ”,面对现代世界,法学何为?法学家何为? 2.关注现实、反思自我和认真读书,是一个法学家的“应为”,而且顺序不可颠倒。 3.任何强烈实践性的理论,都不能忘记常识。常识是我们生存的,然后是学术的出发点。用普通人的常识、法学家的冷酷眼光关注社会现实 5.法治是一个民族的事业,法学家的工作大致只是对这一事业的正当化和理解:法的知识考古,法学的特点和知识类型,法学教育和社科方法……在社会实践中特别是中国社会变迁中反思法学自身 6.我精神分裂似地不断同自我论战,在同假想的读者诉说、对话、辩论中展开和开发自己:伯尔曼、韦伯、波斯纳,社群主义、经济学帝国主义……从域外经验和本土经验的透视和对照中阅读法律秩序