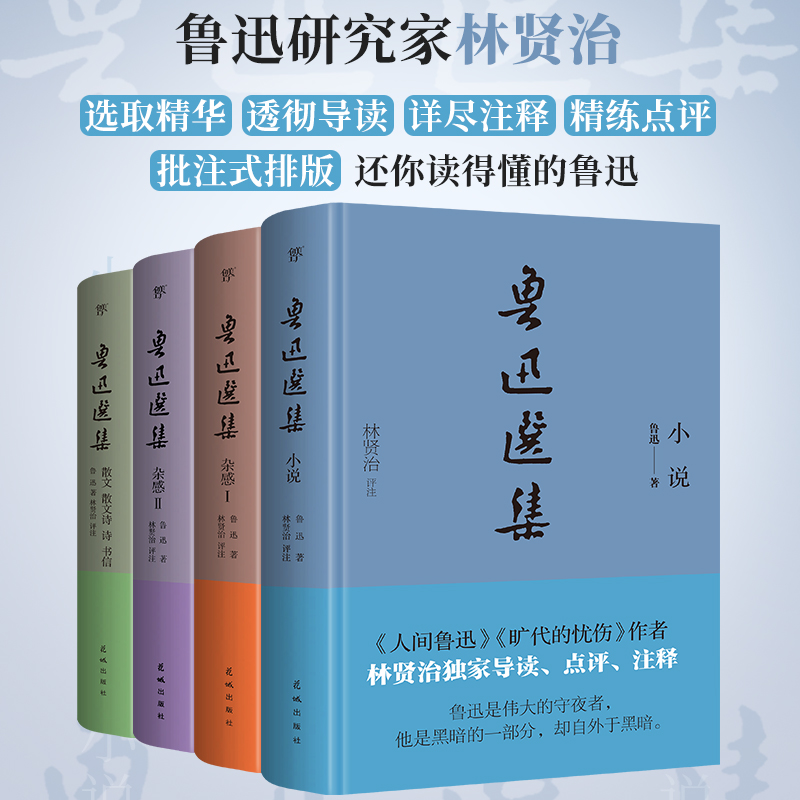

出版社: 花城

原售价: 279.00

折扣价: 145.10

折扣购买: 鲁迅选集(套装共4册)

ISBN: 9787536095014

鲁迅,本名周树人,字豫才,中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。鲁迅的著作主要以杂文、小说为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《且介亭杂文》《集外集》《集外集拾遗》等。鲁迅以笔代戈,奋笔疾书,战斗一生,被誉为“民族魂”。 林贤治,当代著名学者和鲁迅研究专家,著有散文随笔集《平民的信使》,评论集《守夜者札记》《自制的海图》《时代与文学的肖像》,自选集《娜拉:出走或归来》,传记《人间鲁迅》等。主编“20世纪外国文化名人书库”“曼陀罗译丛”“曼陀罗文丛”“流亡者之旅译丛”“流亡者丛书”“世界散文丛编”、《散文与人》《读书之旅》《记忆》等丛书、丛刊多种。选编《绝望的反抗》《野百合花》《鲁迅档案:人与神》等数十种。

鲁迅选集.小说 前言:伟大的守夜者 周围的人都睡了。……他们都在寂静中集合在一起,一个露天的营地,无数的人,一支军队,一个民族,在寒冷的天空下,在坚实的大地上……而你,你整夜不睡,你是守夜人之一,在你挥动的火把下,你瞥见脚下燃烧的火更近了——你为什么通宵不眠?必须有一个守夜人,大家都这么说!必须要有一个。 ——[奥]弗郎茨·卡夫卡《夜歌》 Ⅰ 1?夜 夜是黑的。 中国的夜更黑。 他一生所叙说的,都是中国的夜。 狂人所目睹的吃人的惨剧是在夜里展开的;单四嫂子的希望是在夜里破灭的,神往于革命的阿Q,是在夜里迷迷糊糊地被提到县城里去的。陈士成,祥林嫂,魏连殳,子君,还有范爱农,还有柔石,或死于阒寂之夜,或死于喧阗之夜,或死于余生者的无尽的怀悼之夜,总之是在夜里。整个吉光屯为夜——昏睡的白天——所笼罩,不然,何以要点长明灯呢?关在木围栅里的疯子竟然要熄掉它,声言放火烧毁千百年祥和的黑暗,不但这黑暗,而且连同那崇拜祖先和神祇的黯淡然而唯一的光。但是,所有一切罪恶,不平,挣扎和反抗,全都为夜所罗织所抹杀了…… 临终前,他写下杂记《写于深夜里》。他还曾有过一种设想,即取“夜记”的形式写一组杂感,在生命的最后时光…… “惯于长夜过春时。” 夜是永久性记忆,所以是永恒性话语。 要穿透博大深沉的夜,除非具有同等博大深沉的思想。 思想源于记忆。 在某种意义上说,他的写作,都是为了对抗遗忘。他常常慨叹于中国人的健忘。权势者的愚民手段之一,就是不避重复地粉饰现状,篡改历史。正如他所写的细腰蜂,向捕食的小青虫灌输毒液,目的在于麻痹神经中枢,使之失去记忆。 与其说,他是一个伟大的思想者,毋宁说是一个伟大的记忆者。 他是“爱夜的人”。 他写《夜颂》,说是自在夜中,看一切暗。他有听夜的耳朵和看夜的眼睛。 法国作家拉罗歇·福柯在《箴言集》中说:“阳光与死亡概莫能凝视之。”然而他能。 ——假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么? ——然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的 希望。 发生在某个夏夜里的这样两个先觉者的对话,其实可以看作新旧时代之交的关于个人与群体,理想与存在,责任与承当的对话,它构成为启蒙思想者的全部诱惑,怀疑和痛苦。 启蒙思想者生活在夜的深处,是黑暗的一部分,却自外于黑暗。他们是守夜者。 守夜者往往把意识到的责任加以放大,使肩头感觉沉重;因而又往往把自身的力量加以夸大,藉以平衡重负,使内心获得慰安。对于他们,启明星是常见的幻象;而其实,它距明天最远。 他尝拟预言,都是关于夜的,却从来未曾摹画过明天如何的灿烂光明。小说题名《明天》,通篇几与明天无涉,是很有意味的。 他是猫头鹰,专作恶声的夜鸟。青年时,信仰进化论,后来便在事实中发见它作为发展观的缺陷与危机了。历史能停滞,且能退化。他把绝望和反抗当作自己的宗教哲学,所凝视的,唯是包围自己的无边的黑暗与死亡。 既不相信上帝,也不相信先知,他不会预约了未来的黄金世界给人类。他拒绝天国。 在一个畸形、病态的社会里,倘要求思想一定要变得明朗,豁达,平和,公正,全面,也即所谓正常或健康,实际上是不可能的。思想是压迫的产物,因此必定是反常态的,常有难以平复的棱角和皱襞。 可以说,思想原来是属于守夜者的。守夜者的思维是黑夜思维,即使内心有着理想的光,思维的聚合点仍是黑暗。黑夜思维是深沉的,警觉的,强韧的,反叛的,击刺的,破坏的,与白天思维正相反对,恰如尼采之所谓主人意识与奴隶意识一样。可怕的是,白天思维并非得自社会存在而是文化遗传,是瞒和骗的种子;于是,人在夜里竟可以无视黑暗,掩藏黑暗,做“超时代”的英雄。 守夜者受到梦游者的嘲笑与咒诅是常有的事,因为思维有如此不同。 光明一旦到来,思想和思想者便当随即偕逝。而这,正是他所甘愿的。 鲁迅选集.杂感Ⅰ 评论.导读 文章界域,本来是极可弛张的。鲁迅发表的文字,除了小说,我 们几乎都把它们归入杂文一类。对于一个思想战士来说,这种归纳,本来没有什么不妥之处 ;但从读者方面考虑,分类细一些,当更便于理解和掌握。在信中,鲁迅把《花边文学》和《且介亭杂文》分别称作“短评”和“杂论”,可见在他那里是可以细分的,而且“评”与 “论”明显有别。相对于杂感,他还多次说到他有一本评论集,这意义好像并不曾引起大家的注意。其实,评论在他的文字中占有相当大的比重 ;他本人就说到,《二心集》是“最锋利”的。 为了改造国民性,鲁迅认为,必须设法“注入深沉的勇气”和 “启发明白的理性”。从文体论,最富于理性色彩,便是评论,鲁迅的评论,从大的格局上说,可分前后两部分。前期以论为主,重在自由平等观念的阐发;后期以评为主,重在文学和社会问题的剖析。在后期,鲁迅参加了几次重大的论争,这时的评论,不只是现象的评论,而且产评论的评论;也就是说,他已经把社会改造的基本理念转移到针对知识分子自身的斗争实践上来了。的确,他是一个游击战专家,如果说,杂文体现了他的灵活多变的游击风格话,那么评论则是从正面发动的进攻,庄严,平正,率真,推进式,以集中而强大的火力形成一种摧毁性打击。 早在留日时期,鲁迅同时沿着两条平行的路线开展他的文学活动:一是搞翻译,再就是做评论:《人之历史》《科学史教篇》《摩罗诗力说》《文化偏至论》《破恶声论》,都是启蒙的大题目。这些评论有三个要素:一、世界眼光;二、历史经验;三、危机感和责任感。五四时期的评论,如《我之节烈观》《我们现在怎样做父亲》《娜拉走后怎样》等,论教育,论道德,论妇女,论社会改革,一样是大题目。不同的是,此时的论文不再羁限于西方现代观念的介绍,而是以介绍过的观念对本土文化传统实行批判。当作者进入新的论述范围,尤其是卷入女师大风潮以及相随的各种现实中的斗争之后,评论明显地增加了一个要素,就是个人经验的介入。《论“费厄泼赖”应该缓行》和《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》就是前后两个著名的例子。经验性可以激活思想观念中的东西,从而使读者产生一种在场感。 由于战斗的需要,鲁迅虽然在文体上做出了自己的选择,但是在行文中,却也常常打破彼此在形式上的限界,同时使用最富于个人智慧和力量的手段。在评论中,习惯使用一些日常性材料,以支持他的论点,正如政治家潘恩将他的关于人权的政治小册子命名为“常识”一样,这样的常识,可能并不见于知识分子的词典,却是实实在在的常识,有一种真理的自明性;在论战中使用,则具有特别的杀伤力。比如在《“硬译”和“文学的阶级性”》中反驳梁实秋所谓的“普遍的人性”时,他这样写道:“自然,‘喜怒哀乐,人之情也’,然而穷人决无开交易所折本的懊恼,煤油大王那会知道北京捡煤渣老婆子身受的酸辛,饥区的灾民,大约总不去种兰花,像阔人的老太爷一样,贾府上的焦大,也不爱林妹妹的。”这是常识,当然无可辩驳。此外,还有一大特点,便是比喻。其中有的带有总体的象征性,如说“无声的中国”,说“老调子已经唱完”;“痛打落水狗”“脚踏两只船”之类,取喻是为了突出事物或事象的典型性;更多的比喻乃出于论证过程的需要,目的以图像化代替逻辑推理。在《文艺与政治的歧途》的演讲中,当鲁迅说到“政治家最不喜欢人家反抗他的意见,最不喜欢人家要想,要开口”时,便援用了原始部落和动物世界中的事例,说是猴子的首领要它们怎样,它们就怎样,又说部落里的酋长要他们死,也只好去死。题为《关于知识阶级》的演讲同样使用了这个比喻,只是别有意义,旨在证实思想自由对于颠覆一个专制政体的作用。在反驳“第三种人”时,有一个有名的比喻:“要做这样的人,恰如用自己的手拔着头发,要离开地球一样,他离不开,焦躁着,然而并非因为有人摇了摇头,使他不敢拔了的缘故。”自然,他的评论有许多精警之处,仍在于直话直说,短兵相接。《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》就是这样。他说:“首先应该扫荡的,倒是拉大旗作为虎皮,包着自己,去吓呼别人:小不如意,就倚势(!)定人罪名,而且重得可怕的横暴者。”又说:“抓到一面旗帜,就自以为出人头地,摆出奴隶总管的架子,以鸣鞭为唯一的业绩——是无药可医,于中国也不但毫无用处,而且还是有害的。”完全以率真出之,由伦理而政治,造就一种质疑、抗辩的风格。 彻底的批判精神是鲁迅评论的灵魂。正是批判性使他的评论不同于学院派,或者官派。胡适和他的朋友曾经创办过《现代评论》《独立评论》等刊物,其实所载不是讨匪的檄文,便是媚官的策论,遗风是很古远的。倒是鲁迅这个人从莽原和荒坟里走来的不挂任何好看的名目的人物,以他的野性文字,显示了评论这一文类的现代性与独立性。 鲁迅选集.杂感Ⅱ 杂文.导读 杂文的写作,对中国现代的思想家和文学家鲁迅来说,可以说是一个身份性标志。 在新文学运动初期,鲁迅同时进行小说、新诗和随感录等多方面的写作,但是很快地就告别了新诗,随后也告别了小说,唯是集中地写他的杂文。斗争的紧迫,心情的芜杂,已经不容他耽留在记忆和寂寞里了,因此,放弃创作而抓住一种便利于文明批评和社会批评的杂文样式,对于一个启蒙战士来说,实在是最自然不过的事。然而,反对他的人据此讥评他为“杂感家”,喜欢他的人也无不以他的中断创作为憾。无论在哪一方面,都一样忽略乃至抹杀了鲁迅杂文的真实价值。的确,杂文不是现在的新货色,正如鲁迅指出的,是“古已有之”的一种文体。所谓“汉来杂文,名号多品”,文论家刘勰便把十六种文体划归杂文范畴,并且把它们都看作是“文章之支派”,“暇豫之末造”。在鲁迅那里,杂文有广义和狭义两种用法。广义相当于“杂著”,鲁迅说他编书时,“只按作成的年月,不管文体,各种都夹在一处,于是就成了‘杂’”。狭义是文体的用法,准确一点说,是应当叫作“杂感”或“短评”的。鲁迅说:“短短的批评,纵意而谈,就是所谓‘杂感’。”这里包括了三个要素:一是批评性,二是轻便性,三是随意性。作为一种文体,杂文因鲁迅的实验性的运用而变得更纯熟、更完整、更丰富,既富含思想又饶具艺术的意味,从而带上范式的意义。 中国现代杂文史是同鲁迅的名字连在一起的。许许多多用于批评的、驳难的、讽刺的文字,常常被称为“鲁迅风”。事实上,鲁迅的杂文是无法仿制的,他明显地带有个人天才创造的特征。 不问而知,鲁迅杂文的首要特点是它的批判性、思想主动性、直接性。他对杂文的要求是“感应的神经、攻守的手足”,这种对社会上日常事变的敏感,来自作为一个公共知识分子的批判立场;这一根本立场不可能属于单一组织或团体的,而是人类的、社会的、民间的,但又是全然立足于个人的。唯其是个人的批判立场,才能始终保持一种独立性,并藉此与强权者相对抗。瞿秋白说鲁迅的杂感是一种“社会论文”,“战斗的‘阜利通’”,但是必须看到,鲁迅的战斗是个人性的,他的杂文不仅仅表现为观念和理论上的斗争,而且有着灵魂的搏战,因此获得一种自觉的“荒凉和粗糙”,那为他所不惧惮也不想遮盖的“风沙中的瘢痕”。 其次是互文性。鲁迅杂文的材料来源十分丰富,从神话传说,文史知识,社会新闻,个人琐事,直至身体语言,由“面子”、头发、胡须、牙齿而腰臀、膝盖、小脚,简直无所不包。我们说鲁迅是一个百科全书式的作家,却并非那类罗列知识的博学家;所有这些知识材料,在他那里都因战斗的调遣而做着十分机敏的处理。文本性、副文本性、超文本性,材料的交互作用,在鲁迅杂文中蔚为奇观,形成一个庞大而幻变的互动系统。我们注意到,鲁迅视“正史”为伪史而常常使用野史、笔记的材料;还应当看到,他充分利用了现代传媒相对发达的条件,即利用新闻和杂闻的材料进行写作。尤其杂闻,那种无法分类、不合规则、没有条理、荒诞离奇竟或平淡无奇的事件,是鲁迅所重视的。当他一旦从某个边缘地带和反常状态中发现了它们,便迅即发掘那里的触及人类深层状态的隐匿的潜力,揭示控制人类生存的公开或神秘的法则,总之力求突出其否定的本质。同野史、笔记的“反历史”(Contre-histoire)的使用一样,鲁迅对于新闻和杂闻的使用,将驳杂的材料在秩序的颠覆与重建中交织到一起,目的则在于反现实。 瞿秋白说鲁迅杂文是“文艺性的论文”,所谓“文艺性”,最大的特点是形象化的概括。对于中国和中国人的评述,鲁迅常常使用两个手法:一是形象化,一是类型化。譬如说中国社会是“铁屋子”,漆黑的“大染缸”,说中国文明是“人肉的筵宴”,说权力者的精神毒害为细腰蜂式的“毒螫”,武力镇压为“血的游戏”,专制统治的原则是“动物主义”;又称“吃英雄饭”的老英雄为“吃教”,称创造社的革命文学家有“创造脸”,是“才子加流氓”,他们对革命和文学的态度是“脚踏两只船”;称周扬等“拉大旗作为虎皮”,“以鸣鞭为唯一的业绩”。杂文中的许多概括性的说明,都运用了比喻,由此及彼,以使意义豁显;但也惯常地把本质性的特征直接抽取出来,划分类型或制造典型,单刀直入十分精警。对于中国历史,他只需拿两句话来概括,便是“想做奴隶而不得的时代”与“暂时做稳了奴隶的时代”的循环。这样的例子很不少。鲁迅说“砭锢弊常取类型”,又说“我的杂文,所写的常是一鼻,一嘴,一毛,但合起来,已几乎是或一形象的全体”。其中有一种特殊的类型化手段,就是瞿秋白发现的,他在“私人论战”中使重要的论敌的名字变做了代表性符号,如章士钊、陈西滢、“四条汉子”等等,都有着特定的文化内涵。所谓“知人论世”,鲁迅的杂文所以具有如此高度的概括力,显然同他对中国的历史和现实环境的深入认识有关,尤其在中国人的精神方面。所以,他可以很自信地说:“中国的大众的灵魂,现在是反映在我的杂文里了。” 偏激性,也是鲁迅杂文的一大特点。他自白说:“我的作品,太黑暗了,因为我常觉得惟‘黑暗与虚无’乃是‘实有’,却偏要向这些作绝望的抗战,所以很多着偏激的声音。”在《论“费厄泼赖”应该缓行》一文中,还特意提出“偏激”与“中庸主义”相对论列。著名的例子是《青年必读书》的答卷:“我以为少——或者竟不——看中国书,多看外国书。”典型的攻其一点,不及其余。为此,同“痛打落水狗”一类结论一样,招来不少谤议。其实,偏颇不仅是一种态度,也是一种方法,因为我们所面临的世界,并非出于公平和公正的初始状态,因此他必须向弱势者、反叛者或改革者倾斜。当群众因愚庸或卑怯而固守弱者的地位,甚至漠视乃至反对为他们的利益而牺牲的人时,是特别为他所嫉恨的。他在《即小见大》中说:“凡有牺牲在祭坛前沥血之后,所留给大家的,实在只有‘散胙’这一件事了。”像《战士与苍蝇》《别一个窃火者》《拿破仑与隋那》等前后许多文字,都表达了这样一种战士的孤愤。 鲁迅杂文中备受注目的特点,恐怕莫如讽刺了。论战的文字自不必说,就算文化随笔,也不同于蒙田,论说人生也不同于培根,他缺少西哲的那份从容澹定,那份形而上,在自由言说中仍然迫不及待,随处闪耀讽刺的机锋。鲁迅的讽刺不乏直接的攻击,可以寸铁杀人,但是也有许多讽刺在隐蔽处闪现,尤其当他身处严密的书报审查制度之下,如他所说,“一到觉得有些危急之际,也还是故意隐约其词”。这类讽刺,在鲁迅那里常用于三种情况:一是好用反语,私人论战中应用尤广,或者以子之矛攻子之盾,或者反话正说,正话反说,完全的“推背图”式。二是隐喻,这是“钻网”的最好法子。三是与此相关的影射。小说中的形象如《奔月》的逢蒙、《理水》的文化山上的众学者,都能让读者很容易联想到他们的原型;杂文也如此,《阿金》所以被禁止发表,鲁迅听说过,这同当局猜想影射第一夫人宋美龄有关。还有一种放大的影射,即是借古讽今,利用千百年专制历史的前后时段的相似性,顺利进入现实禁区。如说秦史、魏晋史和明清史,在鲁迅杂文中是比较突出的。讽刺这一手法,使鲁迅的杂文特别富于生气,大大驱除了小说般的幽黯,而处处充溢着短促而明亮的笑声。托马斯·曼说,讽刺的笑声,正是“人文主义铁匠店里铸造出来的最有力的武器之一”。 冯雪峰说鲁迅的杂文是诗和政论的结合,指出了诗意作为一个基本元素的存在,构成为其他杂文家的作品所稀缺的品质。事实上,鲁迅杂文中的诗意表现不只限于政论,还有史论,以至对哲学文化内容的渗透。在杂文中出现的诗有两种:一种是语言形式上的,如《圣武》《夏三虫》《小杂感》《无花的蔷薇之二》《火》《夜颂》《半夏小集》等,凝练、睿智,直接的启示或充满暗示。尼采的影响随处可见,直至最后说的“最高的轻蔑是无言,而且连眼珠也不转过去”仍然是尼采式的。还有一种表现是环绕涌流于字行中间的,那是作者的天生仁爱的外化,以非战斗的内涵契合于战斗,是一种人性化氛围,一种温和的气息,一种柔情,对整体的文字结构而言,造就一种内在的刚柔兼济的节奏。 以上种种特征,是通过富于个人笔调的语言组织起来的。自然,无论何种文体,都需要某种特殊的叙述语调,但对杂文来说,似乎显得特别重要,因为它没有像小说的情节,诗的分行,或戏剧的对白一般可以作为文体的显著的外部标志,唯靠笔调把自身同其他言论性文字区别开来。鲁迅把自己的杂文同创作分开,可能是从艺术想象的角度出发;实际上,小说是虚构性的写作,杂文则是非虚构性写作,应当一样划归文学创作的。笔调是文学性的最基本的,也是最个人化、风格化的表现。在中国现代作家中,鲁迅的笔调是独异的,文白夹杂,庄谐并用,这在杂文中尤其突出。由于进攻性的需要,又因为心性孤傲,视群敌为无物,所以锋利,明快,洗练,激越而又从容,有清峻通脱的一面;但是,由于文化环境的险恶,执拗地反抗屈从而不得不作深沉的韧性的战斗,所以文风也有很平实沉着的方面。加以天性多疑善怒,行文不免常常流露质疑和抗议的语气,频频使用诸如“然而”“却”“究竟”一类连接词,形成鲁迅时常自称的“吞吞吐吐”“弯弯曲曲”的风格。 鲁迅的杂文,不但具有巨大的思想价值,而且具有巨大的审美价值。对于后者,郁达夫有一段话说得很精彩:“至于他的随笔杂感,更提供了前不见古人,而后人又绝不能追随的风格,首先其特色为观察之深刻,谈锋之犀利,比喻之巧妙,文笔之简洁,又因其飘溢几分幽默的气氛,就难怪读者会感到一种即使喝毒酒也不怕死似的凄厉的风味。”显然,对于鲁迅的杂文的评价,是并不在小说之下的。 至于同样为郁达夫所说的,杂文中“反映着五四以来中国的思想斗争的历史”的史的意义,就更不消说了。 鲁迅选集.散文 散文诗 诗 书信 散文.导读 我们说鲁迅的散文,习惯地指他自己称之为“回忆文”的《朝花夕拾》集子内的文章,其实还有不少收在杂文集里,明显的如一些悼文,此外,还有题作“夜记”者,或相类似的文字。目前所见的“夜记”有三篇,据许广平回忆,鲁迅是准备写十多篇,一并以《夜记》为名出版的。后来书没有出成,但他确曾把一批较为散漫的文字集中另存一处;说明在他那里,有一类文字同杂文是有所区别的。 即使按照狭义的散文概念,这样的文字在鲁迅集中为数也不少,鲁迅的散文突出的是,所写全是关于“人事”的方面,表面看起来,题材显得相当狭窄。他始终远离自然,这却是的确的。即便文中夹杂写景的文字,也都是为了写所感,而与风月无关。例如《怎么写》所写的一段便如此: 寂静浓到如酒,令人微醺。望后窗外骨立的乱山中许多白点,是丛冢;一粒深黄色火,是南普陀寺的琉璃灯。前面则海天微茫,黑絮一般的夜色简直似乎要扑到心坎里。我靠了石栏远眺,听得自己的心音,四远还仿佛有无量悲哀,苦恼,零落,死灭,都杂入这寂静中,使它变成药酒,加色,加味,加香…… 文字是漂亮极了的。就算这样的段落,作者也很悭吝,总是把笔端尽快地收束到人事中来。 鲁迅散文的一个显著的特点,就是自我经验的表现。日常生活中的自我表现在鲁迅散文中有三种不同的方式:一是个人回忆录,收入《朝花夕拾》里的文字,基本是按照个人生命史的线索,有组织地进行叙述的。这类文字,使用的是直叙和白描手法,形象的再现非常生动。然而,在由个人贯穿起来的若干个小小的镜面里,我们仍然可以从中窥见民间的形相,迅速而又迟缓地变动着的时代的面影。像《无常》中的迎神赛会,《二十四孝图》和《五猖会》中的旧式儿童教育,《琐记》中的《天演论》出版前后的知识社会氛围,《范爱农》中的革命的降临与终结,都因为个人的介入而表现得特别真切。第二类是纪念和悼亡的文字。比较《朝花夕拾》,这类文字的重心明显地从自我转向他人,久居于作者心中的敬爱者与挚爱者。《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》《忆韦素园君》《忆刘半农君》《关于太炎先生二三事》,是其中的名篇。鲁迅对人物的评价,并不限于道德文章本身;他总是不忘把他们置放到历史的大背景下,从改革和进步的视角切入,来看待各自的缺失或贡献,憎爱分明,且极有分寸感。这里仅以《忆刘半农君》的结尾为例,他写道:“我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年。这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使‘浅’罢,却于中国更为有益。我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。”明澈,婉转,博大,深沉。这部分文字,最充分地体现了作为战士者鲁迅的健全的理性和丰富的情感,是他的散文中以大提琴演奏的最具抒情的华章。第三类既非个人回忆,也非回忆他人,但又与此种种相关,还夹杂了许多别样的材料,而统一于作者即时的感悟。作者题为“夜记”者,盖属于这个部分。所谓“夜记”,鲁迅在一篇文章的附记里说是“将偶然的感想在灯下记出”的那种“随随便便,看起来不大头痛的文章”。大约“夜记”是介于散文与杂感之间的一种特殊品类,不同于正宗的散文,是由于它的“杂”;而不同于一般的杂感,则又因为它多少与自我的经历相关。《怎么写》如此,《在钟楼上》如此,《做古文和做好人的秘诀》也如此,连后来的《阿金》《我要骗人》《“这也是生活”……》《女吊》《死》也无不如此。这里有纪实,有时评;有生活,有哲学;有激愤,有幽默;有生之热情,又有对死的讥嘲。恰如一面大海,波谲云诡,吐纳万物而变幻莫测。这就是一个天才作家的创造力。 鲁迅写作散文,大抵处在激战或大病过后,或者经过一场劫难之后的精神休整时期。因此,相对获得一种“痛定”的闲静,有了抒情的余裕。他的散文是特别富于抒情气质的。这种情感,比较杂文的战斗豪情,偏于绵长重和深沉,显示了精神渊深的方面。在大体上完成小说创作之后,他的寂寞感,内心深处的某种倾诉的欲望,多借了散文和通信的形式流露出来。扩大一点说,其实通信也是散文。唯是在他作着平静的叙述时,却因时时翻动的记忆而恩仇交迸,于是在柔肠中乃见侠骨的突暴的锋棱。 1.鲁迅研究家林贤治,精选鲁迅《狂人日记》《孔乙己》等28篇小说,《我们现在怎样做父亲》《娜拉走后怎样》《〈呐喊〉自序》等28篇评论、24篇序跋,《拿来主义》《灯下漫笔》等百余篇杂感,《朝花夕拾》《野草》等散文、诗歌。透彻导读,详尽注释,精练点评,妙笔点睛,带你真正领略鲁迅批判之精神,自由之人格。 2.林贤治,《人间鲁迅》《旷代的忧伤》作者,在场主义散文奖、花城文学奖非虚构奖得主,第六届单向街书店文学奖年度致敬人物,作家许知远尊敬的作家,导演许鞍华私人书单作家。 3.“非学院派”鲁迅研究头号人物林贤治倾情“伴读”,“保姆级”评注,让一个懂鲁迅又接地气的编辑家带你读透鲁迅。 4.阅读鲁迅,就是在阅读我们的历史和未来。绕不开的经典,读不够的鲁迅。 5.精装典藏版,全新设计,疏朗的明了的批注式排版,无障碍阅读,值得珍藏。 6.林贤治与“偶像”鲁迅的心灵对话,富有论战性、诗性和哲理性,他笔下的鲁迅“在人间”,不苦涩,有温度。