出版社: 广西师大

原售价: 82.00

折扣价: 50.10

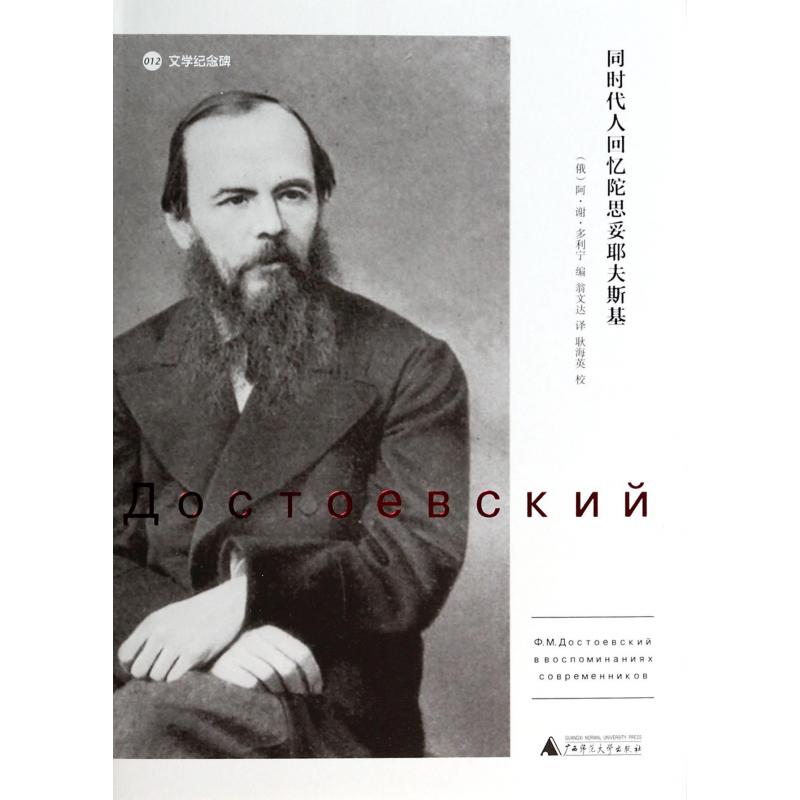

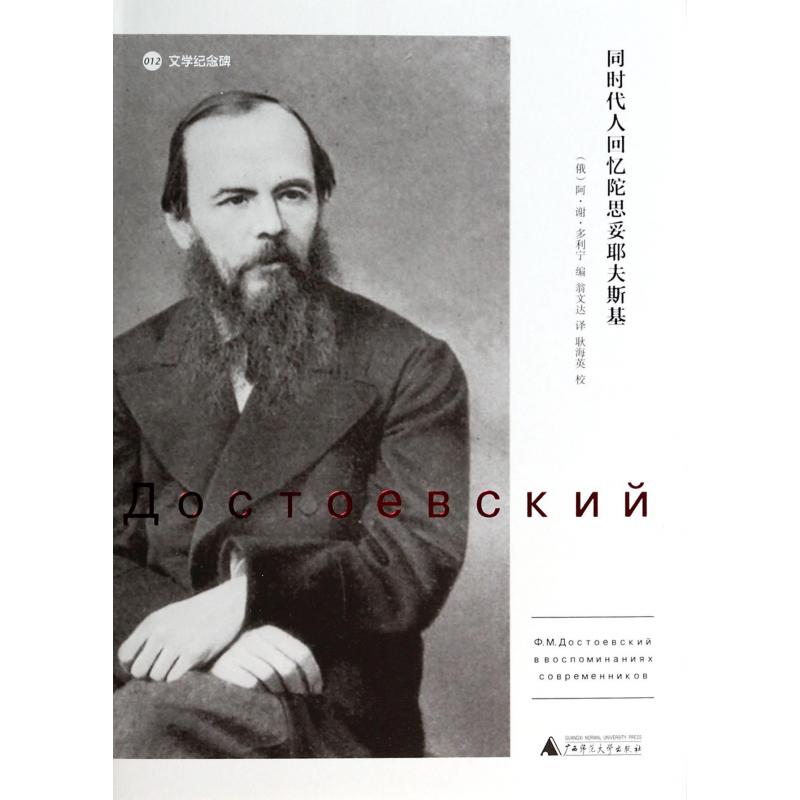

折扣购买: 同时代人回忆陀思妥耶夫斯基(精)/文学纪念碑

ISBN: 9787549535477

翁文达(1930年1月生)原上海译文出版社副编审,从事俄语翻译。主要翻译作品有雷扎奇《进攻》、冈察洛夫《悬崖》、显克维支《灯塔看守人》、邦达列夫《女演员之死》、陀斯妥耶夫斯基《赌徒》、《白夜》等。 阿·谢·多利宁(А.С.Долинин,1883—1968)俄罗斯文学批评家、文学史家,陀思妥耶夫斯基研究专家。著有《陀思妥耶夫斯基的最后几部长篇小说。《少年》及《卡拉马佐夫兄弟》是怎样创作的》(1963)、《陀思妥耶夫斯基以及其他》(1989),编有四卷本《陀思妥耶夫斯基书信集》(1928,1930,1934,1959),三卷本《陀思妥耶夫斯基:素材及研究》(1922,1925,1935)。 耿海英(1964- ),江苏省邳州人,华东师范大学中文系比较文学与世界文学专业博士生,天津师范大学外语学院副教授。目前致力于探究别尔嘉耶夫与俄罗斯文学的关系,有《别尔嘉耶夫与俄罗斯文学》、《“俄罗斯思想”的文学表达——论别尔嘉耶夫的〈俄罗斯思想〉》、《多极的俄罗斯精神结构——别尔嘉耶夫论俄罗斯精神》等论文发表。

从幼年时起,当我回想起我的童年生活,我的记 忆里总出现下述家庭成员:父亲,母亲,大哥米沙, 二哥费佳,姐姐瓦丽娅和我。几个大的孩子,所谓头 一批孩子,以我为最小。虽然我下面还有妹妹薇罗奇 卡,弟弟尼科里亚和妹妹萨莎,可是他们还十分幼小 ,无法参加我们做功课和游戏,他们好像单独过着孩 子的生活。我们四个孩子当时经常待在一起,我们的 兴趣、功课和游戏有许多共同的地方。我开始清楚地 记事的时候是在三岁半(妹妹柳芭死于1828年7月,我 已能很清楚记得)。当时米沙哥哥八岁,费佳哥哥七 岁,瓦丽娅姐姐六岁不到。 在当时的孩子中间,瓦丽娅姐姐是唯一的女孩子 ,几乎经常待在妈妈身边,坐在会客室里,或是做功 课,或是做什么女孩子的手工活儿。我们男孩子没有 单独的房间,常常一起待在大厅里。我提到这情况是 为了说明两个哥哥在进车尔马克寄宿中学之前,他们 的整个童年生活是和我泡在一起的。他们的所有功课 是当着我的面做的,所有谈话是当着我的面进行的; 我在场,他们并不觉得拘束难堪,只是在少数情况下 他们才把我支开,把我叫作他们的“小尾巴”。两个 哥哥相差一岁,一块儿长大,极其友爱。这种手足深 情一直保持到后来大哥去世。但是,尽管有这种情谊 ,他们的性格却完全不同。大哥米哈伊尔在童年时就 不如二哥费佳那样活泼好动、精力充沛,讲话时也比 较冷静。二哥费奥多尔正如我们父母所说,在各方面 都表现得真正像一团火。 薇罗奇卡妹妹的出生 奶妈和她们的故事 前面我提到,我清楚记得薇罗奇卡妹妹的出生, 我说错了,她的出生情况其实我是记不得的,我只记 得跟她是双胞胎的柳芭妹妹的关亡情况,她生下没几 天就死了,还记得奶妈怎样给薇罗奇卡喂奶。她的奶 妈达丽娅,我直到如今还历历在目。她是个高大、肥 壮的女人,年纪还轻,奶水很足,如果可以这样说的 话。我和姐姐瓦丽娅常常一起去看刚出世的小妹妹吃 奶,这时达丽娅奶妈往往掏出她那两只巨大的乳房, 用奶水浇我们,像用水龙头浇似的,我们立即四散奔 逃。这位达丽娅奶妈常说她的丈夫是个“下级军官” ,随着团队上安纳帕了。①在我家做奶妈期间,她收 到过丈夫从那儿发来的两封信。这当然是我三周岁半 时知道的第一个地名。提到瓦丽娅奶妈,我不由得回 想起另外两个奶妈:瓦丽娅的奶妈卡捷琳娜和我的奶 妈卢凯丽娅。当然,这两个女人在我家时我还记不得 她们,直到后来,她们到我家来做客时我才想起她们 。这两个从前的奶妈每年(多半在冬天)来我家做客两 三次。她们的到来,对于我们孩子是真正的节日。她 们从很近的乡下上城来,总是待个长时间,在我家做 客两三天。比如此刻,在我的记忆中浮现出下述情景 :一个冬天的早晨,保姆阿莱娜·弗罗洛夫娜走进会 客室向妈妈禀告道:“卢凯丽娅奶妈来了。”我们孩 子们立即从大厅奔进会客室,高兴得直拍手。妈妈说 :“叫她进来!’’于是穿树皮鞋的卢凯丽娅进来了 。头一件事是向神像祷告,向我妈问好。接着逐个吻 我们大家;我们呢,真的搂住她的脖子挂一挂;然后 把做成礼饼式样的乡下小点心——奶油煎的小饼子分 给我们。分罢点心,她躲进厨房,因为孩子们上午得 学习,没工夫。等到暮色降临,黄昏来到……妈妈在 会客室里忙乎,爸爸也在会客室里抄写(医院里的)病 历卡上的处方,他每天都要带一大堆病历卡回家来抄 ,我们这些孩子已经在黑洞洞的(尚未点灯的)大厅里 等奶妈来。她来了,大家坐在椅子上,黑乎乎的,于 是开始讲故事。为了不妨碍父母工作,她几乎用耳语 一般的悄声讲故事。我们愉快地连续听上三四个钟头 。屋里那么静,听得见爸爸写字的笔尖的沙沙声。这 么精彩的故事我们简直没有听过,叫什么名儿现在我 全想不起了;有讲火鸟的,讲阿辽沙·波波维奇的, 有蓝胡子,还有其他许多故事。我只记得有些故事我 们觉得非常可怕。我们对待这些讲故事的人是有区别 的,比如我们发觉瓦丽娅的奶妈知道的故事虽多,但 是讲得不如安德留沙的奶妈那么好,或者诸如此类的 看法。 说到故事,顺便再讲几句。在我们童年时代那阵 子,关于鲍瓦·科罗列维奇、耶鲁斯兰·拉扎列维奇 等等的木版故事书流传甚广。那是一种四开本的小册 子,灰色纸张,木版印制的斯拉夫文和俄文书,每页 书上都有木版画。这种小册子我们家里也经常有。这 一类书本如今连乡村市场上也没有卖的了。诚然,眼 下有印刷精良的壮士歌,但那已不是儿童的书籍,就 算是儿童的书籍,也是供年龄较大的孩子看的;这种 书,光是它的样子——开本就引不起我们小不点儿的 兴趣。提到这些木版故事书,现在(1895年),当我提 笔写到这几行时,我想起一件事,那是费奥多尔·米 哈伊洛维奇哥哥在四十年代末他已经从事文学创作时 告诉我的:当时有一位作家(好像是已故的波列伏依) 打算摹仿这种故事的语言,编写几个类似的新的故事 ,也以木版印刷发行。按照当时费奥多尔·米哈伊洛 维奇哥哥的看法,这种投机的做法如能成为现实的话 ,可能会给老板带来巨大的经济利益。不过,这种主 意大概只是个设想而已。P17-19