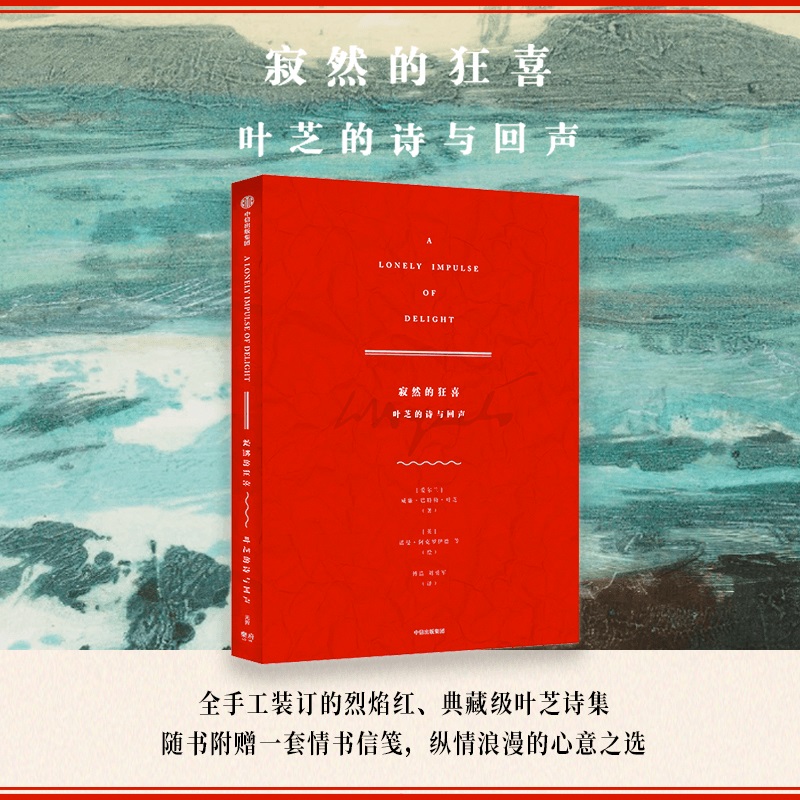

出版社: 中信出版社

原售价: 138.00

折扣价: 89.70

折扣购买: 寂然的狂喜(叶芝的诗与回声)

ISBN: 9787508668246

威廉·巴特勒·叶芝(1865-1939),爱尔兰诗人、剧作家、散文家。“爱尔兰文艺复兴运动”重要奠基人之一,被誉为最后的浪漫主义者。叶芝的诗受浪漫主义、唯美主义、神秘主义、象征主义等的影响,演变出其独特的风格,1923年,叶芝获得诺贝尔文学奖,获奖词为“用鼓舞人心的诗篇,以高度的艺术形式表达了整个民族的精神风貌”。诗人T.S.艾略特曾誉之为“当代最伟大的英语诗人”。

\"不朽的爱尔兰诗魂 傅浩 踏上爱尔兰绿色的国土,几乎处处都能感觉到一个诗魂的存在。在那里,叶芝这个名字家喻户晓,几乎人人都能背诵这位诗人的作品。西部的斯莱戈郡被命名为“叶芝之乡”。古风犹存的郡府所在地斯莱戈郡中心矗立着一尊青年叶芝的全身铜塑立像,立像上铸满他的诗句,被风鼓起的衣襟仿佛梦想的翅膀。不远处一幢古旧的红砖建筑是叶芝纪念楼,内设叶芝博物馆,里面有不少有关叶芝的文献和实物资料,包括他的诺贝尔奖证书和金质奖章。镇东有风景幽美绝伦的吉尔湖,湖中有叶芝向往的人间仙境——因尼斯弗里岛。湖水流经镇中泻入斯莱戈海湾,那里有另一处仙境罗西斯岬角。镇北数英里处有一座被参天大树荫蔽的孤独的教堂,旁边是古老的石雕十字架,对面是诺曼征服时期的圆塔,近临来自格伦卡瀑布的湍急溪流,远望势如奔马又似横剑的布尔本山。这里是叶芝的曾祖父曾住持的脊崖教堂,大门右侧的墓园就是诗人叶芝的长眠处。每年都有大量世界各地的文学爱好者来这里朝圣。 一 威廉·巴特勒·叶芝(William?Butler?Yeats,1865—1939),爱尔兰诗人、剧作家、散文家。?他少年时兴趣广泛:曾在都柏林艺术专科学校学过绘画;很早就显露出诗歌创作的天赋;醉心于东方神秘主义,组织和参加过秘术研究社团;关心民族自治运动,一度加入爱尔兰共和兄弟会。?1896 年至 1904 年与剧作家格雷戈里夫人、约翰·辛格等共同筹建爱尔兰民族剧院,发起了爱尔兰文学复兴运动。1922 年爱尔兰自由邦成立,叶芝当选为参议员。叶芝一生创作不辍,其诗吸收浪漫主义、?唯美主义、神秘主义、象征主义和玄学诗的精华,几经变革,最终熔炼出独特的风格。他的剧作多以爱尔兰民间传说为题材,吸收日本古典能乐剧的表演方式,开创了现代西方戏剧中东方主义和原始主义风气。1923 年,“以其高度艺术化且洋溢着灵感的诗作表达了整个民族的灵魂”,叶芝被瑞典文学院授予诺贝尔文学奖。他的代表作品有诗集《苇间风》(1899)、《碉楼》(1928)、《旋梯及其他》(1933),剧作《霍拉汉的凯瑟琳》(1902)、《库丘林之死》(1938),哲学散文《异象》(1925;1937),短篇小说集《隐秘的玫瑰》(1894)?等。 叶芝诞生于爱尔兰首府都柏林,是一位画家的长子。虽然他的家庭传统上说英语,奉新教,祖先是英国移民,他本人所受的也是正规的英国教育,但他自小就有很强的民族意识。这也许与他在伦敦上小学时受英国同学歧视和欺负的经历不无关系。作为英裔爱尔兰人,他对宗主国英国的感情是爱恨参半的:他恨英国人在政治上对爱尔兰的殖民统治和压迫,同时又爱使他得以直接研读莎士比亚等大师,并且使他自己的作品得以更广泛流传的英语。正是处于这样一种尴尬地位,他才在从事文学创作伊始就感到确定身份的迫切需要。 作为使用英语的创作者,叶芝面临的首要问题是题材。这与 19 世纪中叶以来研究、翻译盖尔语文学的学者和翻译家们所面临的问题不尽相同。他既要背离英国文学的传统,退回到爱尔兰的本土风景中去寻找灵感,又必须把所获素材纳入英语的包装。1886 年,叶芝结识了芬尼亚运动领导人、爱国志士约翰·欧李尔瑞。在他的影响下,叶芝开始接触爱尔兰本土诗人具有民族意识的作品,他自己的创作也开始从古希腊和印度题材转向爱尔兰民俗与神话题材。1889 年出版的第一本诗集《乌辛漫游记及其他》就反映了叶芝早期创作方向的转变和确定。 同年,叶芝结识了狂热的民族主义者茅德·冈。由于受她美貌的吸引,年轻的叶芝多少有些身不由己地进一步卷入了争取爱尔兰民族自治的政治运动旋涡之中,就好像他笔下的诗人乌辛被仙女尼娅芙诱引到了魔岛上一样。但他毕竟不是政客,而是诗人。他不可能采取任何激烈的实际行动,只能尽诗人的本分: 知道吧,我愿被视为 一个群体的真兄弟, 为减轻爱尔兰的创痛, 把谣曲和民歌唱诵; 而不愿比他们差毫分, …… 《致未来的爱尔兰》 叶芝的第二本诗集《女伯爵凯瑟琳及各种传说和抒情诗》(1892)继续且更集中地以爱尔兰为题材,以象征的手法表现诗人的民族感情,爱尔兰被“想象成与人类一同受难”的“玫瑰”。他幻想通过创造一种建立在凯尔特文化传统之上的英语文学来达到统一两半——天主教徒和新教徒的——爱尔兰的目的。他相信,如果现代诗人把其故事置于自己的乡土背景中,他的诗就会像古代的诗一样更细密地渗入人们的思想中。早在 1888 年,叶芝就曾说过,伟大的诗人视一切都与民族生活相关联,并通过民族生活与宇宙和神圣生活相关联:诗人只能用戴着“他的民族手套”的手伸向宇宙。他还认为,没有民族就没有伟大的诗,犹如没有象征就没有宗教。在他眼里,爱尔兰贮存着比英格兰的历史更为悠久的“大记忆”,是一个充满了诗的象征的仓库。 世纪之交的爱尔兰虽民族情绪高涨,但社会形势复杂。在目睹了政客的背信弃义,党派的钩心斗角,以及不同宗教信仰的民众的互相仇恨和愚昧无知等现象后,叶芝意识到自己所崇尚的以 18 世纪爱尔兰社会为代表的新教贵族政治理想与现实的发展是背道而驰的,而茅德·冈等共和党人所热衷的暴力行动也令他反感,因此不久他便对政治产生了幻灭感,又回到了他的艺术王?国: 凡事都能诱使我抛开这诗艺技巧: 有一回是一张女人的脸,或更糟—— 我那傻瓜治理的国土貌似的需要。 《凡事都能诱使我》 1899 年,诗集《苇间风》问世,获当年最佳诗集“学院”奖,确立了叶芝作为第一流爱尔兰诗人的地位。有评论者认为这部诗集标志着现代主义诗歌的开端,犹如一百年前华兹华斯和柯尔律治合著的《抒情歌谣集》标志着英国浪漫主义诗歌的开端一样。其实叶芝深受浪漫主义诗人布雷克、雪莱等人的影响,是主张“向后看”的: 我们是最后的浪漫主义者——曾选取 传统的圣洁和美好,诗人们 称之为人民之书中所写的 一切,最能祝福人类心灵 或提升一个诗韵的一切作为主题。 《库勒和巴利里》 在这首诗里,叶芝把格雷戈里夫人(也包括他自己)看作贵族文化传统的“最后的继承人”,?她(他)们所居住的库勒庄园和巴利里碉楼成了古老文明的象征。在另一首诗《纪念罗伯特·格雷戈里少校》里,格雷戈里夫人的儿子罗伯特则被视为文艺复兴式“完人”的一个现代样板。在叶芝眼里,贵族是人类精华知识的保存者和传承者。与此相对的是保存和传播口头民间知识的乞丐、浪人、农夫、修道者,甚至疯人们。叶芝有许多诗作就是以这些人物为角色,或者干脆是他们所说、所唱的转述。这些构成了叶芝的智慧来源的两个极端。然而,在现代风云的冲击之下,这一切都在渐渐消亡。巴利里碉楼前的古桥在内战期间被毁;库勒庄园也在格雷戈里夫人逝世后被迫出卖,后来被夷平;罗伯特则在第一次世界大战中阵亡。社会和人们的生活方式都发生了剧变。叶芝不禁哀叹: 浪漫的爱尔兰已死亡消逝, 与欧李尔瑞一起在坟墓中。 《一九一三年九月》 但是,1916 年复活节的抗英起义震惊了对政治和现实失望的诗人。叶芝没想到从他平素看不起的城市平民中产生了他理想中古爱尔兰的库丘林式的悲剧英雄,他看到了一种崇高精神的爆发: 一切都变了,彻底变了: 一个可怕的美诞生了。 《一九一六年复活节》 感奋之余,他及时做出了一位诗人所能做的最好的反应:“我们分内事/是低唤一个一个名姓?/像母亲呼唤她的孩子/当睡意终于降临已经/跑野了的肢体之上时。”他还在《十六个死者》《玫瑰树》以及晚期的《欧拉希利族长》等诗篇中以他特有的语调讴歌了死难的起义者。 此后,他似乎又恢复了对现实世界冷眼旁观的态度,不辍地在变化中寻求永恒。然而他对社会现实的敏感不但没有减弱,反而更加深刻。中晚期的组诗《内战期间的沉思》和长诗《一九一九年》反映了他在内战的背景下对人类文明和心理的沉思。他更关心的是人类文明的创造,因而谴责任何形式的破坏。 总之,是“她的历史早已开始/在上帝创造天使的家族之前”的“这盲目苦难的土地”——爱尔兰——造就了叶芝和他的诗。他在去世前一年所作的《布尔本山下》一诗中,总结了毕生的信念,并告诫后来的同志: 爱尔兰诗人,把艺业学好, 要歌唱一切优美的创造; …… 要歌唱田间劳作的农民, 要歌唱四野奔波的乡绅, 要歌唱僧侣的虔诚清高, 要歌唱酒徒的放荡欢笑; 要歌唱快乐的侯伯命妇—— …… 把你们的心思抛向往昔, 我们在未来岁月里可能 仍是不可征服的爱尔人。 二 叶芝是个自传性很强的诗人。他主张写自己主观的切身体验,而非对外界的客观观察。他在《拙作总序》(1937)一文中开宗明义地说:“一个诗人总是写他的私生活,在他的最精致的作品中写生活的悲剧,无论那是什么,悔恨也好,失恋也好,或者仅仅是孤独;他从不直话直说,?不像与人共进早餐时那样,而总是有一种幻觉效果。”?这决定了他的诗是象征主义的,而非写实主义的。他认为,他的一生是一种生活实验,后来人有权利知。抒情诗人的生活应当被人了解,这样他的诗就不至于被当作无根之花,而是被当作一个人的话语来理解。他的诗以大量的篇幅与坦诚的笔触记录了他个人的经验和情感,尤其是他对友谊和爱情的珍重。女性在他的生活和艺术中都占据了显要地位。在《朋友》一诗中,他写到了三位对他一生影响重大的女友:“现在我必须赞扬这三位/三位曾经造就了/我生活中的欢乐的女士。” 其一是奥古斯塔·格雷戈里夫人(1852—1932)。叶芝认为她使他得以专注于文学。她不仅在精神上给他以理解和支持,而且在物质上为他提供理想的写作条件,照顾他的起居。他在她的库勒庄园度过了许多个夏天,“在凯尔纳诺在那古老的屋顶下找到?/一个更严厉的良心和一个更友善的家”(《责任·跋诗》),在那里写出了《在那七片树林里》《库勒的野天鹅》《库勒庄园》等大量诗作。她还与他一起搜集民间传说,从事戏剧活动,在爱尔兰文学复兴运动中起到了骨干作用。她翻译的盖尔语神话传说被认为是上乘之作,为叶芝的诗作提供了不少素材。她的剧作也深受爱尔兰观众的欢迎。 其二是奥莉维娅·莎士比亚(1867—1938)。她是叶芝诗友莱奥内尔·约翰生的表妹,是一位小说家。1894 年当叶芝正陷于对茅德·冈的无望恋情的旋涡里无法自拔时,约翰生把奥莉维娅介绍给了他。她聪慧而善解人意,与叶芝相处得很融洽。他们曾考虑结婚,只因她丈夫不同意离婚而未果。他们同居了近一年,直到叶芝再遇茅德·冈时,奥莉维娅发现他对茅德·冈仍不能忘情,?遂离开了他。“额白发浓双手安详/我有个美丽的朋友/遂梦想旧日的绝望/终将在爱情中结束/一天她窥入我心底/见那里有你的影像/她哭泣着从此离去”(《恋人伤悼失恋》)。但他们始终保持着友谊,叶芝与她通信比与任何男女朋友都更频繁。他在诗艺、政治、个人等各种问题上征求她的意见,而她的评论富有才智。叶芝在她去世后曾对人说:“四十多年来她一直是我在伦敦的生活中心,在所有那些时间里我们从未争吵过,偶尔有些伤心事,但从未有过分歧。” 其三即茅德·冈(1866—1953)。“颀长而高贵,胸房和面颊/却像苹果花一样色泽淡雅” (《箭》)。这是叶芝初见她时的印象。当时他们都二十三岁。他立即被她的美貌所征服,“我一生的烦恼开始了”。她是一个坚定不移的民族主义者,为了争取爱尔兰独立不惜代价、不择手段。叶芝追随她参加了一系列革命活动,一再向她求婚,并为她写下了大量诗篇。有评论者称这些作品是现代英语诗歌中最美丽的爱情诗。而她一直与他保持距离,在 1898 年向他透露了她与一位法国政客的同居关系后,他们的关系一度降温。但给叶芝以毁灭性打击的,是 1903年茅德·冈与麦克布莱德结婚的消息。此后,加之剧院事务的烦扰,叶芝的心情很坏,诗风也随之大变。从诗集《在那七片树林里》(1904)到《责任》(1914),诗人逐渐抛弃了早期朦胧华美“缀满剪自古老神话的花边刺绣”的“外套”而“赤身走路”了(《一件外?套》)。 后来,叶芝又多次向离了婚的茅德·冈求婚,都遭到了拒绝。不得回报的爱升华成了一篇篇情复杂、思想深邃、风格高尚的诗作,它们贯穿于叶芝的第二本到最后一本诗集。在这些诗里,茅德·冈成了玫瑰、特洛伊的海伦、霍拉汉的凯瑟琳、帕拉斯·雅典娜、黛尔德等。有评论者认为,还不曾有过哪位诗人像叶芝这样把一个女人赞美到如此程度。叶芝意识到是茅德·冈对他的不理解成就了他的诗,否则“我本可把蹩脚文字抛却/心满意足地去过生活”(《文字》)。茅德·冈也曾对叶芝说,世人会因她没有嫁给他而感谢她的。 叶芝对爱情的看法一如他对宇宙的看法,是二元的。在早期的《阿娜殊雅与维迦亚》一诗中,他就表达了“一个男人为两个女人所爱”的主题。到了晚期的组诗《或许可谱曲的歌词》《三丛灌木》及其他几首诗,这种灵魂与肉体之爱一而二、二而一的信念被表现得更为淋漓尽致。他对茅德·冈的爱应该说是灵肉兼有的,很可能最初还是出于对其肉体美的爱悦,但青年人耽于理想的气质使他的爱在诗歌创作中向灵魂的境界升华:“用古老的崇高方式把你热爱”(《亚当所受的诅咒》);“爱你灵魂的至诚”(《在你年老时》)。中年以后,他似乎在较平和的心境里超然把爱情抽象化,当作哲学观照的对象了。而到了晚年,他就好像是做够了梦的佛格斯,洞知了一切,肉体却衰朽了,于是爆发出对生命的强烈欲望:“可是啊,但愿我再度年轻?/把她搂在我的怀抱。”(《政治》) 叶芝曾说,年轻的时候,他的缪斯是年老的,而变老的时候,他的缪斯却变年轻了。意思是说,年轻时他追求智慧,年老时却又羡慕青春。“肉体的衰老即智慧;年轻时/我们曾彼此相爱却愚昧无知。”智慧与青春的不可兼得,亦即灵与肉的对立斗争,成了叶芝“艺术与诗歌的至高主题”(《长久沉默之后》)一。 三 有一回,一位学者问晚年的叶芝他的诗歌最大的特点是什么。叶芝不假思索地回答说:“智慧。”“哲学是个危险的主题。”叶芝还这样认为。但他的中晚期诗作越来越向哲学靠近。对于叶芝来说,?诗的内容比形式价值更大。他认为诗若不表现高于它自身的东西便毫无价值可言,?它首先至少应该是“人可以进入其中漫游而借以摆脱生活之烦扰的境地”。?这或许可以解释为什么叶芝一生执着追求建立超乎诗歌之上的“信仰”体系,而不像一般现代派诗人那样热衷于诗艺技巧的实验。 1917 年,叶芝与乔吉·海德-李斯结婚。妻子为改善他当时的忧郁心境(婚前叶芝曾向茅德·冈之女伊秀尔特求婚而遭拒),在蜜月里投合他对神秘事物的爱好,尝试起扶乩活动。据她说,这是“为你的诗提供隐喻”。这果然引起了叶芝的兴趣。他运用所阅读的新柏拉图主义及东方神秘主义等哲学对妻子“自动书写”的那些下意识的玄秘“作品”的“散碎句子”加以整理、分析、诠释,终于在 1925 年完成了一部奇书——《异象》。这标志着叶芝信仰体系的完成。书的内容涉及用几何图形解释历史变化的历史循环说、用东方月相学解释人\" 画意共诗情,打造诺贝尔文学奖得主叶芝典藏级诗集,文学与33幅绘画艺术的结合,倾情演绎跨越百年的经典诗歌。 这本书像一座回荡着叶芝诗歌的美术馆,在这里,你可以读到叶芝诗作中最能激发艺术灵感的三十首作品,涵盖了叶芝对爱情、生命、政治和信仰等的理解。诗歌是写诸笔端的文字,它在有限的信息内融合着诗人内心的广袤宇宙。 通过33位艺术家的绘画或版画创作,如托宾、班维尔、马尔登等33位文学和艺术家的作品,我们能够看到诗歌中隐藏的诸多秘密。 叶芝的诗歌是一座诗歌药房,疗愈我们内心的恋爱、孤独或者悔恨等。 叶芝主张写自己主观的切身体验,而非对外界的客观观察。他在《拙作总序》(1937)一文中开宗明义地说:“一个诗人总是写他的私生活,在他的最精致的作品中写生活的悲剧,无论那是什么,悔恨也好,失恋也好,或者仅仅是孤独;他从不直话直说,不像与人共进早餐时那样,而总是有一种幻觉效果。 最美的书设计得主孙晓曦担纲设计,烈焰红封搭配烫银信封、可撕页诗文,独具新意、装备齐全、美轮美奂。 封面采用日本手工书纸,类似中国传统的手工花草纸,纹路质朴充满手工质感。封面烫银加浮雕感压凹工艺,典雅高级。 诗情画意,内文白玉色调的图文纸具有光泽感,与米黄色的诗歌页形成空间的呼应。 诗文页可沿着虚线撕下,搭配随书附赠的烫银信封,做成自己独一无二的情诗信笺。