出版社: 中国文史

原售价: 52.00

折扣价: 32.30

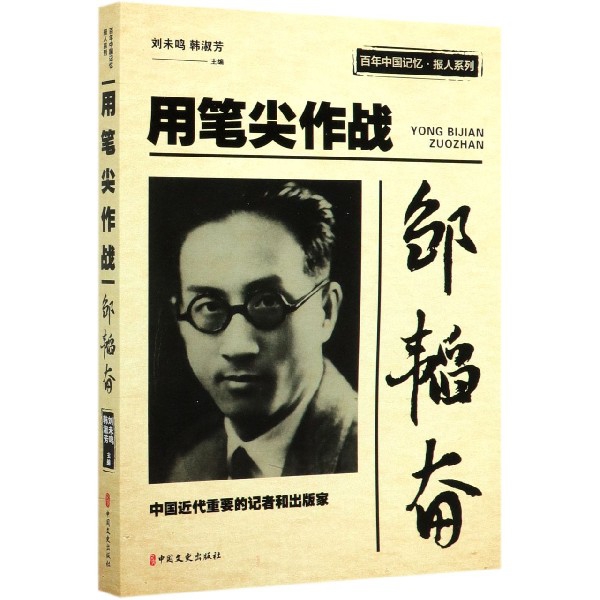

折扣购买: 邹韬奋(用笔尖作战)/百年中国记忆报人系列

ISBN: 9787520513487

历尽艰难觅光明 ——邹韬奋的一生 王耀辉 1944年7月24日早晨7点20分,一位伟大知识分子的心 脏,经历了半个世纪的磨难,终于停止了跳动! 为了寻找救国救民的真理,他颠沛流离、奋战、苦斗 ,死时却暂时不能公布他的名字,他的遗体用“季晋卿” 的化名暂厝在上海殡仪馆。这难道不是在他为之奋斗的祖 国的土地吗?这是多么不公平呀! 临终前,他心怀祖国,眷念同胞,对党对人民一片赤 诚忠心。人们的耳边响着他的遗嘱: “我死后,希望能将遗体先行解剖,或可对医学上有 所贡献,然后举行火葬,骨灰尽可能带往延安。请中国共 产党中央严格审查我一生的奋斗历史,如其合格,请追认 入党。” 经历了复杂曲折的道路,他终于找到了中国共产党, 并以革命圣地延安作为他身后的归宿。这是多么感动人啊 ! 他逝世后两个多月,新华社首先在延安公布了他的噩 耗。消息传开,举国震悼!受过他影响的整整一代青年痛 失一位良师益友,中国人民痛失一位忠诚的代言人,中国 共产党痛失一位亲密的战友、坚贞不屈的伟大战士! 他,就是邹韬奋! 刻苦攻读 韬奋于1895年11月5日诞生在一个封建官僚地主的大 家庭中。祖父当过福建延平府(今南平市)的知府。父亲 是这个大家庭里众多兄弟中的第十四个。由于祖父年老告 退,父亲带着家眷到福州福建盐务局做事,当过浦城盐务 局的候补局长。在清末那股资产阶级改良主义的思潮中, 邹父受过实业救国的思想影响,曾想筹办工厂振兴实业。 但由于帝国主义在中国势力的庞大,他的梦想不仅没有实 现,反而弄得穷困潦倒,一事无成。 韬奋在五六岁时,家里已是一贫如洗,甚至要靠赈济 过活。年幼的韬奋虽然还不懂得什么叫作“穷”,但他却 像懂事似的呆呆地望着母亲那苍白而愁苦的脸。由于家境 贫寒,雇不起家塾教师,韬奋六岁时,由他父亲教给他《 三字经》。父亲整天要他背诵“人之初,性本善”,弄得 他苦不堪言。后来,他母亲认为这样教下去不行,才在节 衣缩食的情况下,用节省下来的钱,雇了一名教师。父亲 对韬奋严格要求,每到年底,他总要“清算”韬奋学过的 功课,亲自听他背书。背不出来,提醒一个字,就重重地 打一下手心。到书背完时,手掌已经被打肿了。 韬奋的童年,就是在这种“牢狱式”的家塾生活中度 过的。他从六岁“发蒙”,开始背诵经书,稍大时接触《 纲鉴》,接受的是封建思想和封建礼教的熏陶。但是,他 天资聪敏,能够把古书上记载的关于亡国屈辱的事,与耳 闻目睹的帝国主义侵略给中国人民带来的灾难联系起来, 在小小的心灵中激起爱国的感情。他小时读《纲鉴》,看 到晋朝的怀帝被汉主刘聪所俘虏。怀帝向刘聪觍颜称臣, 甘当奴隶,他的旧臣都不胜悲愤地号哭起来,但怀帝的委 曲求全仍然没能幸免被杀的命运!韬奋说:“我小时候虽 朦胧懵懂,当时看了这一段,小小心弦也被震动,感到莫 名其妙的凄惨!”在他小小的心灵里已经开始播下了爱国 主义的种子! 韬奋开始接受新教育,脱离“牢狱式”的家塾生活, 是在辛亥革命后的第二年。那时,清王朝已经被推翻,洋 学堂不再被视为异端,进洋学堂也不再是大逆不道。在一 位进了洋学堂的邻居少爷的劝说下,韬奋的父亲终于同意 韬奋“姑且报考”上海南洋公学(交通大学的前身)附属 小学。这时,韬奋已经是十七岁了! 韬奋的父亲希望他将来成为一名工程师。南洋公学是 当时国内著名的工程学校。学校分设附小、附中和大学三 部。附小毕业可以经附中,直接升人大学。因此,韬奋的 父亲非常高兴。但是,韬奋并没有实现他父亲的愿望。他 在南洋公学读到大学二年级,因为对数、理等课程不感兴 趣,自觉天性“实在不配做工程师”,就转到圣约翰大学 三年级插班攻文科去了。其实,在南洋公学学习期间,韬 奋的课外阅读就已经非常广泛。他时时都像猎人搜索猎物 那样搜索着知识的矿藏,许多古文专集他都在课外看完了 。梁启超创办的《新民丛报》更使他人了迷。梁启超那些 激昂慷慨、淋漓痛快地抨击时弊的文章,以及他与汪精卫 笔战的文章,都使他“非终篇不能释卷”。这样广泛的阅 读,使他不仅在思想上受到潜移默化的影响,而且对他以 后从事新闻写作也有很大的帮助。 韬奋的学习生活是非常艰苦的。他十三岁时,母亲去 世,家庭经济相当困难。在南洋公学附中读到二年级时, 家里就无法供给他学费。使他意外“得救”的,是学校从 他人学第二年开始,实行奖励“优行生”,免交学费。他 每学期各科的成绩都名列前茅,每学期都被评为“优行生 ”,解决了缴交学费的困难问题。他就是这样艰苦地度过 了他在南洋公学的学习生活! P2-5