出版社: 中信

原售价: 68.00

折扣价: 44.20

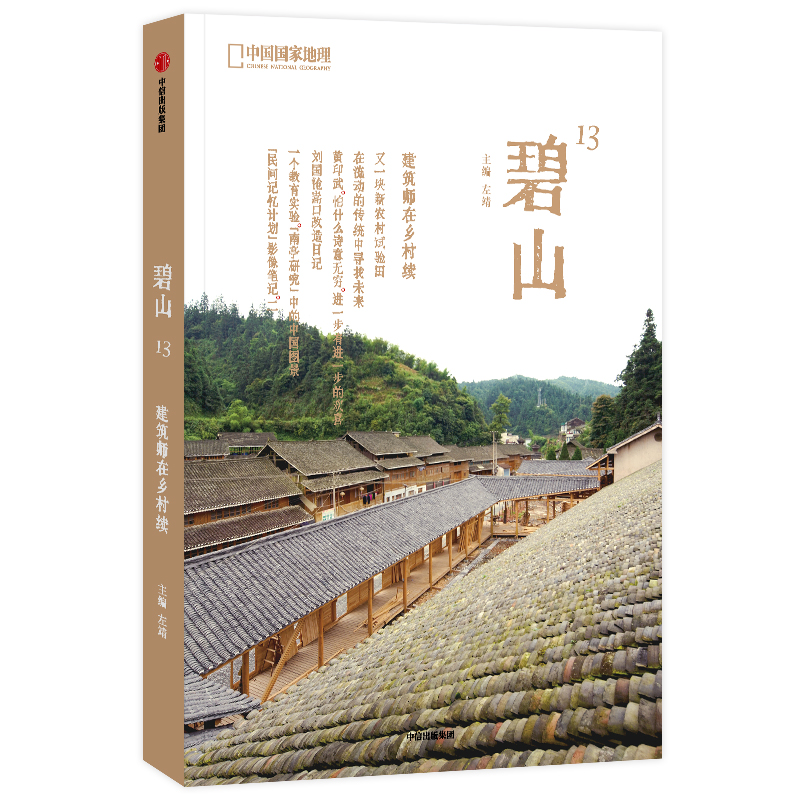

折扣购买: 碧山(13建筑师在乡村续)

ISBN: 9787521713824

策展人,乡村建设者。曾任北京798伊比利亚当代艺术中心艺术总监,创办并主编《当代艺术与投资》《汉品》《碧山》《百工》《黟县百工》等多种期刊和书籍。

建筑师在乡村何为? 撰文/左靖 2019年5月底,维姆·文德斯夫妇到访碧山。这是这位享誉世界的导演第一次访问中国,第一次来到中国的深处——乡村。在此之前,他们去了北京、敦煌和成都。在最后一站——上海,有人问文德斯,中国之行最难忘的地方是哪里,他毫不犹豫地说:碧山。 碧山,一个普通的徽州村落,凭什么给导演留下深刻印象?是自然的山水田园、焕发新生的古建筑,还是依然鲜活的迥异于城市的日常生活?近20年来,中国乡村及其伴随而生的各种变迁与改造,已然成为国家的战略方向、热议的社会话题和世人的关注焦点。如果说,乡村的社会设计面对的是社会的总体性问题,是不同的专业背景和文化背景共同协力的事业,是用综合的方式方法重新建立起人与土地之间的关系,那么,建筑师在乡村何为?建筑在这个过程中到底作用几何? 在两辑的内容中,我们一共介绍了近20位建筑师在乡村的实践。这些案例包括建筑师在乡村不同的工作范围和村落类型,比如,有整村、整镇的规划与改造,也有单体建筑的重塑;有特别乡村——通常是传统村落,或该处有重要的文保项目,也有普通乡村——从表面上看,历史已经在此隐遁……在这些丰富的样态中,我想重点聊三个问题。 一是建筑师身份。随着从城市到乡村的工作场域的变化,建筑师身份存在一个被再认识的问题。从刘家琨的“造物主”幻觉,到一个集“裁缝建筑师”“工匠建筑师”“秀才建筑师”和“农民建筑师” 于一身的新乡土建筑合著者(任翔),建筑师在应对复杂多变的乡土社会的过程中,在自身的职业价值体系之外,自觉或不自觉地完成了身份的多重转化。特别是,建筑师似乎必须要压抑自己个人英雄主义的职业形象,以及“造物主”式的创作冲动,让建筑设计回归到“一个地方知识求索过程中的工具手段,而非仅仅是最终的解题性建筑结果”(任翔);建筑“更以一种媒介的身份,激发乡土聚落生活新的叙事方式,构筑持续增强的社会空间”(王铠、张雷)。从大部分的情况来看,从建筑学层面到社会学层面的综合考量,几乎是每个不把行业价值作为首选的建筑师都在认真面对和思考的。“建筑师的工作让大家看到实实在在的变化,政府有了工作着力点,资金有了业态导入的方向,村民有了新的就业渠道和对未来生活的憧憬。”(王铠、张雷)。在这个意义上,建筑师对同时具有“乡村建设者”的身份并不拒绝,更乐于把自己在乡村的建筑实践称为乡村建设。 二是参与式设计。1994年,社区总体营造的概念从日本传入中国台湾地区。这种新的规划设计模式,不同于以往以政府部门意见为主导的方式,是由政府委托的设计团队来带动基层村民,共同讨论该村未来发展建设的内容和设计形式。这样的设计方式被称为 “参与式设计”,需要将原本由专业主导的设计发展过程转化为一系列和村民的 “对话”过程(王惠民)。今天,作为一种基本的方法论,参与式设计已经广泛地存在于建筑师在乡村的工作中。事实上,中国的民间建造本身就是一种参与式的设计建造,也就是我在上一辑卷首语中提到的“乡土建筑本来就是乡绅和工匠合作的产物”。长久以来,乡村的社会结构决定了建造必须要通过村民的协力和互助,而互助和协力是乡村结构存在的基础,这些都体现出乡土建筑是村民的共同实践。尽管建筑“起源”于建筑师,但建筑的目的是使用者(主要是村民)的建筑,使用者必须被放在主体的位置。所以,参与式设计,必须要与使用者合作,并引导使用者来参与设计与建造。与城市建造不同的是,在乡村,“建筑师跟对象不是业主关系,而是一个合作社组织,一起来造房子” (黄孙权)。 三是五龙庙文物环境整治工程。两本专辑中,除了少数文章有些许自我批评与反思外,这是唯一一篇全面批评的文章,内容涉及的其实还是上述两个问题及其延伸。文保系统外的建筑师如何进行文保单位周边的设计,我们从这个案例中到底获得了哪些经验教训?有意思的是,除了齐晓瑾的直接批评外,我们可以在书中其他文章中看到一些建筑师的态度,比如张雷主张的关于当代地域性实践——不是空间形式的盲目创新,而是时间轴线上生活的延续,这与黄印武的观点不谋而合,后者认为,历史空间的价值在于它的时间,并主张文化遗产保护的成败取决于“阅读时间的能力”,遗产保护必须把建筑师本身放在第二位,退在所保护的遗产后面,建筑师的创造性体现为为了不被人看到的创造性。又如在王惠民看来,在“历史空间保护”概念中,乡民的“历史记忆”是最重要的因素,而非“古迹”所强调的年代久远或造型精美。他更指出,乡村人文价值无法延续不仅仅是由经济因素造成的,许多设计师的社会文化认知亦是重要影响因素。 此外,专辑中还有不少看点,比如朱竞翔建立的“建造快,造价低,功能可逆”的轻型建筑系统;刘宇扬和孟凡浩对农民房的改造和新建,把成本控制在农民可支付的范围内;陈浩如对乡村的非居住类建筑的创新及其展开的“社区支持农业”式的农场实验;梁井宇对乡镇建设的预防性机制以及建筑师在乡村的真正作用的思考;等等。 最后,套用一句话来结束本文:“重要的不是建筑师,是社会设计者;重要的不是建筑,是人的生活。” 2020年2月10日于旌德 关于《碧山》 ? 由策展人、出版人左靖创办 ? 是一个有温度、有情怀的文化系列读本 关于“建筑师在乡村” ? 为文艺乡建提供对话与沟通的工具 ? 透过“建筑师在乡村”的实践与探索,让读者看到一个更为真实与立体的当代乡村 ? 在这场自上而下的乡建过程中,职业建筑师扮演着什么样的角色?他们该如何处理乡建中保护与发展、传承与创新的问题?近年来,在工业化社会向信息化缓慢转型的过程中,已经凋敝的中国乡村会有怎样的未来?本书也许可以引发读者一些思考,带来一些启示。