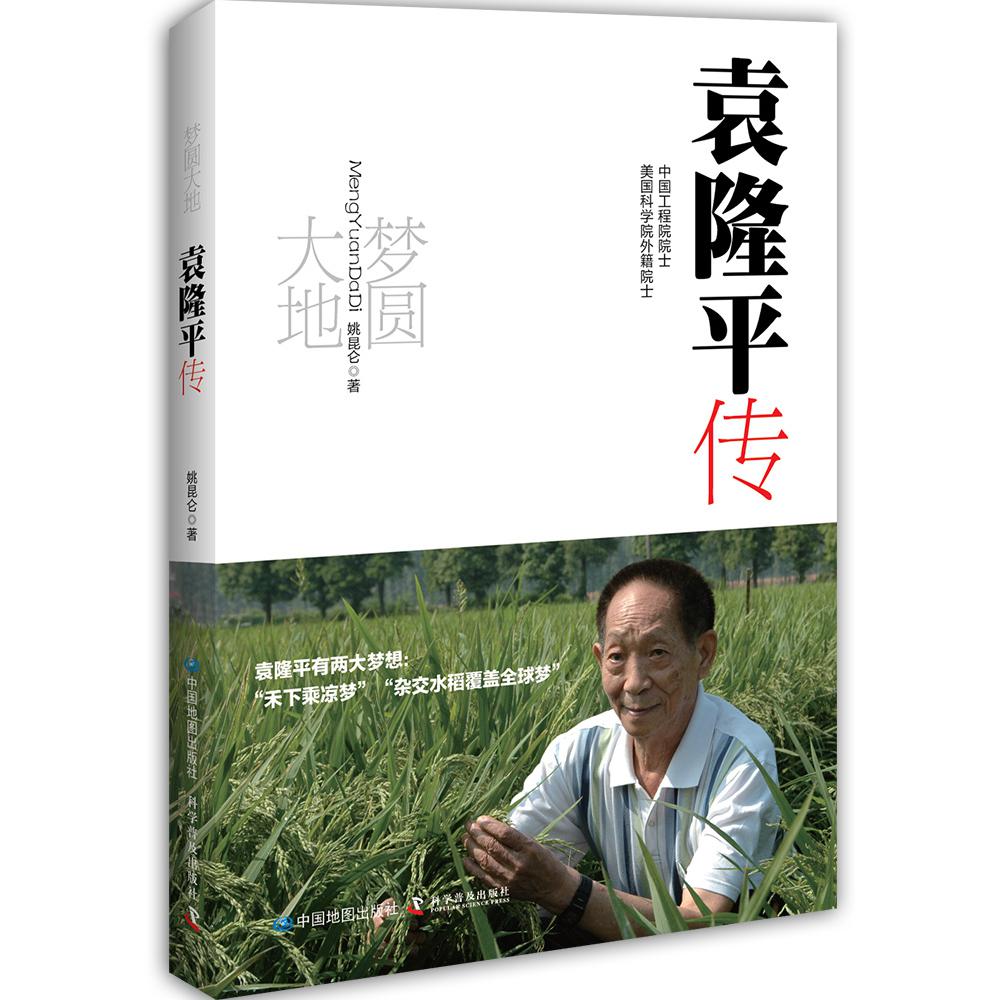

出版社: 中国地图

原售价: 58.00

折扣价: 32.50

折扣购买: 梦圆大地:袁隆平传

ISBN: 9787503186851

姚昆仑,男,湘西人,毕业于中国科学技术大学,理学博士、研究员、中国作家协会会员、中国科普作家协会会员,北京理工大学、北京工业大学、大连大学等高校客座教授,现就职于国家科学技术奖励工作办公室。出版著作《走近袁隆平》《王永志:搏击苍穹》《科学技术奖励综论》《光盈大地 炽心玉质——涂光炽传》《道破天机》《文物探秘》等;发表论文40余篇;作品获“五个一工程”提名奖、第二届中国管理科学奖创新奖。

第一章 少年的情怀 1.神州嘉禾秀 民以食为天,稻为粮中宝。中华民族早在1万多年前就已把野生水稻培育成普通栽培稻,为人类生存和社会发展做出了开创性贡献。水稻和其他农作物“养育”了中华民族,“养育”了世界60多亿人口。 驯养动物、种植作物是人类进入新石器时代的杰作。正是那1万多年前开始的第一次农业革命,人类摆脱了采集狩猎、茹毛饮血的时代。 水稻是大自然赐予的神奇植物,它的驯化、栽培,对人类文明的进程产生了重大影响,被公认为是人类历史上最伟大的发明之一。中国与水稻有不解之缘,有悠久的栽培历史。随着人类农业文明的发展,水稻成了中国和世界上大部分人不可或缺的食物。 史前稻作农业的发展经历了起源期、确立期、扩展期、兴盛期几个阶段。起源期大致相当于新石器时代早期,确立期相当于新石器时代中期,扩展期相当于新石器时代晚期及铜器石器并用时代,兴盛期相当于青铜时代。在我国远古的传说中,认为“黄帝始蒸谷为饭”,而“益”是种稻技术的传播者,《史记·夏本纪》记载大禹“令益予众庶稻,可种卑湿”,即派遣“益”在低湿地区领导发展水稻生产。根据《史记·秦本纪》考证“益”即伯益,又作“大费”,“费”字是“秜”字的变形,也就是野生稻。因此,后人认为大费及其先人是把野生稻驯化为栽培稻的创始人。从传说来看,大费所居住的苏北等地乃是古代野生稻分布较广的潮湿多水之地;大费所处的时间为距今7500~8000年的唐尧时代。据此可以判定,现在种植的常规稻,应该是先民们从新石器时代开始从野生稻渐渐培育而来的。 “稻”字在3200年前的殷代甲骨文中就已出现,比印度“阿阎婆吠陀”诗中见到的“稻”字要早几百年,此外,水稻还有“穞”“稆”“秜”等称谓。我国《诗经》中有“八月剥枣,十月获稻”“黍稷稻粱,农夫之庆”的句子;周朝的《周礼·夏官·职方氏》则有“其谷宜稻麦”的记载。文献记载表明,自公元前11世纪的周朝起,黄河流域的陕西、河南、山东等地都已种植水稻;在我国南方,水稻很早以前就是主要的粮食作物了。 水稻的驯化、栽培,对人类文明的进程产生了重大影响,也被公认为是人类历史上最伟大的发明之一。关于水稻起源、驯化过程的研究及驯化基因的鉴定分析,一直是学术界的研究热点。目前,科学家普遍认为亚洲栽培稻是由亚洲的野生稻驯化而来,然而,亚洲栽培稻最早起源于哪里?是中国,还是东南亚、南亚,或是其他地区?事实证明,我国是稻作起源地,它具备了发现最古老的栽培稻、发现栽培稻的野生祖先种、发现古人类的稻作生产工具的3项条件。我国考古发掘提供的证据像闪亮的珍珠,把中国稻作文化的历史很流畅地串了起来: 江西仙人洞出土的稻作遗存,距今约14000年,仙人洞附近的吊桶环遗址还有打谷场遗迹,为目前水稻起源的最早佐证,引起国际考古界和农学界轰动。 广东英德牛栏洞发掘出人工栽培水稻的硅质体,经测定,为原始人工栽培稻谷谷壳化石,距今有12000年的历史。 湖南澧县彭头山遗址发现大量碳化稻壳,据放射性碳-14断代,距今9000多年;最早的栽培稻实物是在湖南澧县彭头山。 裴李岗、贾湖类型文化发现的栽培稻。经放射性碳-14测定,该遗址的年代距今为7000~8000年。 浙江桐乡市罗家角村遗址出土的稻谷为籼粳混合稻谷,经放射性碳-14测定,距今有7000年以上。 河姆渡遗址出土人工栽培稻遗物,包含籼稻和粳稻,距今5000~7000年。 仰韶文化时期的遗存中,发现了5000年前的稻谷遗迹。 …… 这些稻谷遗存,散落在大江南北,勾画出中国水稻发展的轮廓。专家们从稻作遗存、野生稻的分布等多方面,足以证明我国是世界水稻起源的重要地区之一。 然而,20世纪50年代以前,国外在栽培稻的起源问题上一直存在一些曲解,一些学者认为水稻栽培起源于印度,否认中国为栽培稻的起源地。可资料显示,从印度出土的最早稻谷遗存,距今不过8000年左右;巴基斯坦、印度尼西亚、越南、日本、韩国等地出土的最早稻谷实物,距今不过4000年左右。从语言来看,日本称稻谷为“谷米”及“禾”;泰国、缅甸、越南等地,也把稻谷称为“谷”,都是依照中国语言的发音。 无疑,中国是稻作文化的发源地。“湖广熟,天下足”,长江中游“两湖”地区成为稻作的起源地,有其古地理背景。该地区处于亚热带南部,气候条件适宜于野生稻和栽培稻的生长。 作为水稻的故乡和主产国,中国人对水稻种植有着极好的天赋。2000多年前的《吕氏春秋》就记载了先民种植的优良稻谷“得时之稻,大本而茎葆,长秱疏穖,穗如马尾,大粒无芒,抟米而薄糠,舂之易而食之香”;汉代的崔寔在《四民月令》中指出“三月多种沆稻”;《水经注》则记载了我国的“两熟稻”;……岁月沧桑,中国的一代代科学家推动了中国的农学成为国粹,在水稻种植方面形成自己的风格。 时间进入了20世纪,中国人还能主宰水稻发展的沉浮吗?答案是肯定的,人才辈出的中国正在续写新的篇章。 20世纪50年代,广东黄耀祥研究员先用“矮仔粘”为育种材料,经系统选择,从中选出性状比较优良 “矮仔粘4号”,1959年育成了中国第一个矮秆籼稻品种“广场矮”。“广场矮”比国际水稻研究所1966年育成的、被称为“奇迹稻”的“IR8号”早7年,有效地解决了长期以来的水稻倒伏减产问题,大面积亩产由过去的250公斤左右提高到350~400公斤,一举改变了广东等南方地区的早稻低产面貌。 创新洪流滚滚,科技魅力频现。 20世纪60年代初,袁隆平在湖南安江农校发现水稻具有杂交优势,开始了杂交水稻的攻关。1973年,袁隆平率先实现了“三系杂交水稻”的配套,使水稻产量有了大幅度的增产,掀起了种植杂交水稻的新的稻作革命,被誉为第二次“绿色革命”,作为这一鸿篇巨制的开创者袁隆平,被中国人称为“当代神农”,被外国人称为“杂交水稻之父”,在全世界产生了深远影响。 首版获“五个一工程”提名奖。 ·用大量详实的第一手资料,按照时间顺序,描述了袁隆平在杂交水稻培育过程中的创新思想、求是精神、超人魄力和高尚情操,这些优秀品质帮助他建立了丰功伟业,也为他赢得了国际社会的高度赞誉。 ·用科学的语言,将杂交水稻的相关知识和发展轨迹描述得浅显易懂、清楚明白,是一本关于杂交水稻的难得的科普读物。随书附赠精美科普地图。 ·适合普通大众阅读。