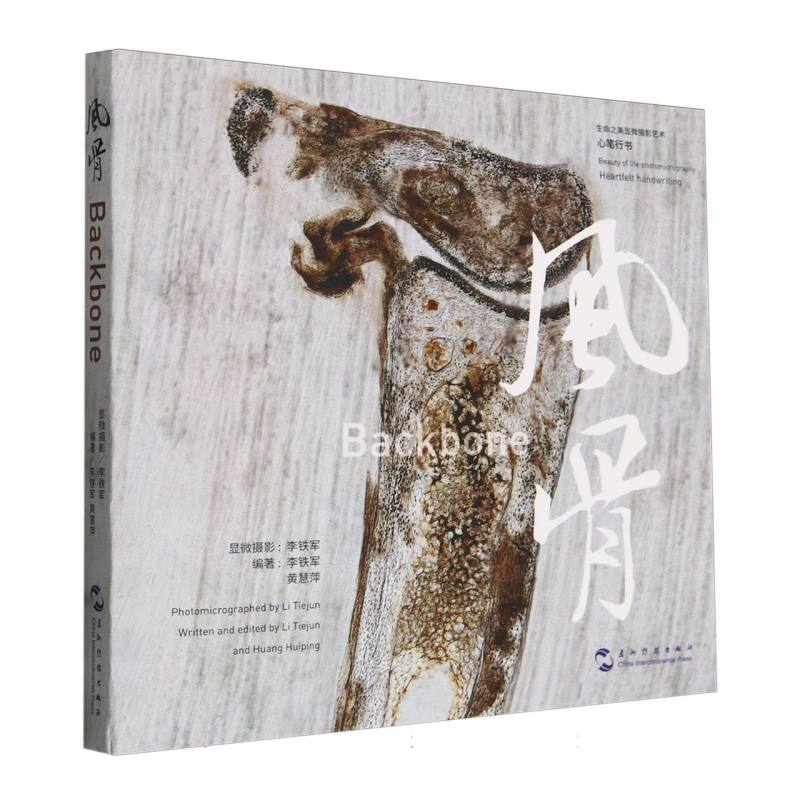

出版社: 五洲传播

原售价: 139.00

折扣价: 75.10

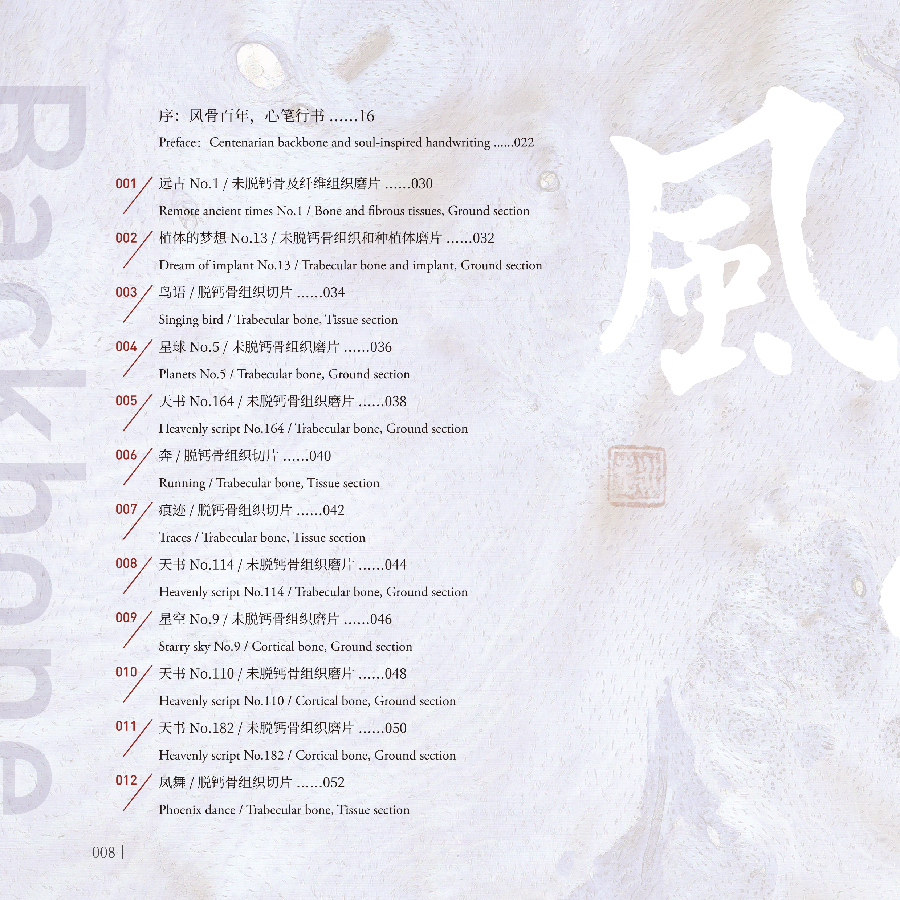

折扣购买: 风骨(汉英)

ISBN: 9787508551210

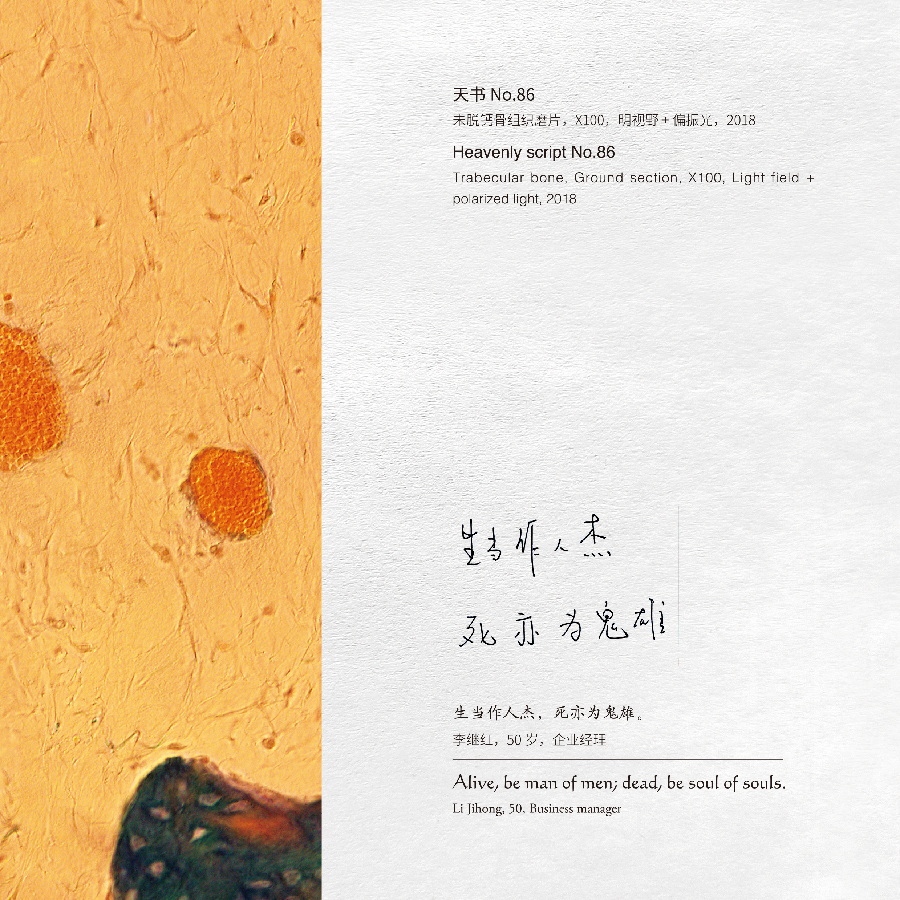

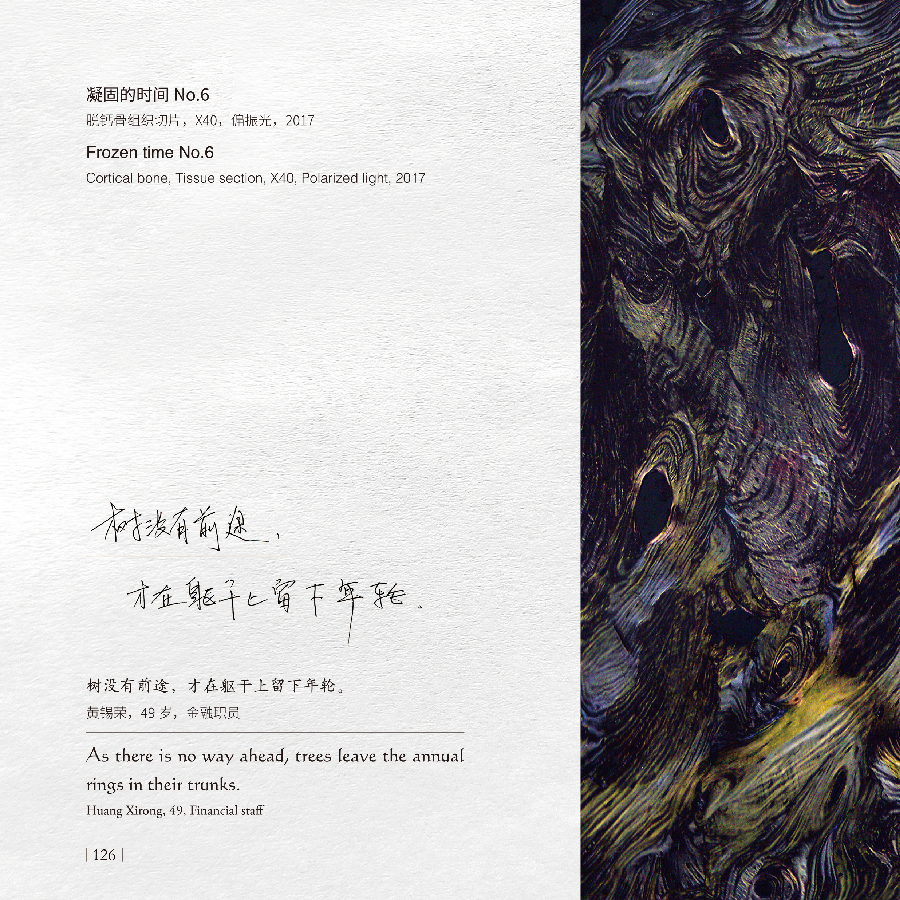

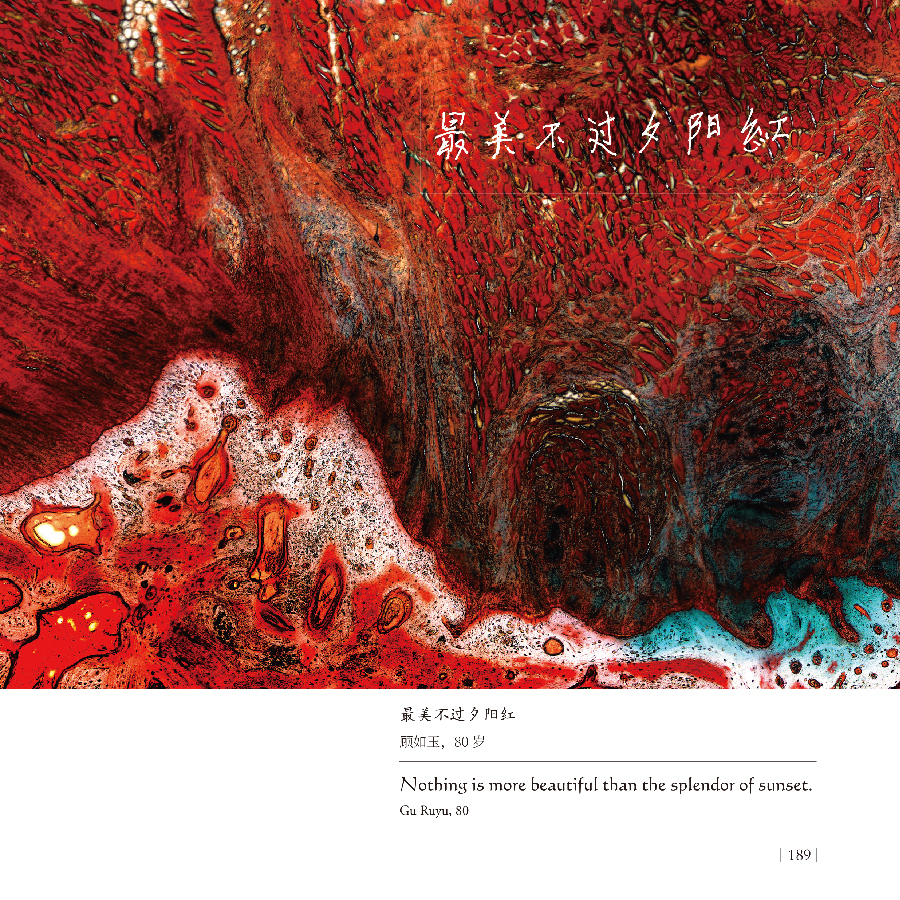

李铁军,现任北京大学口腔医学院教授、博士生导师,兼任中华口腔医学会常务理事、口腔生物医学专业委员会主任委员、口腔病理学专业委员会副主任委员、口腔医学教育专委会副主任委员等职。业余爱好摄影,中国摄影家协会会员,先后出版《生命之美:显微摄影写意集》、《显微镜下:生命的奥秘与遐想》(与彭志翔合著)、《寻境:生命之美显微摄影艺术》和《生命如诗如歌:显微镜下的人生四季》等有关显微摄影的艺术画册和人文专著。在国内外大学和艺术博物馆举办数次个人影展,其显微摄影作品在多种摄影专业期刊和媒体上发表。

骨是人和脊椎动物体内支持身体、保护内脏的坚硬组织器官。人有206 块骨,虽然很多是左右对称骨,但每一块骨头都不一样。 人从生到死,骨的变化一刻都没有停止过。人从小变大,由矮变高,长大成人,经历岁月沧桑,骨则从密变疏,由直变曲……我们容易看到的是容颜、体貌的改变,却常常不觉藏于皮肉深处的骨的变化。 骨之于生命,可谓默默撑持、忍辱负重、生死相随。然而,中国人对骨却有截然不同的诠释和隐喻。 首先,来看广为人们接受的世俗生死观。至今仍有很多人相信,没有皮肉的骨头(骷髅)是鬼,有骨有肉方为人。人们对肉身的眷恋,从各类帝王贵族古墓保护尸体的宝典秘籍中便可略见一斑,如棺木材料、密封技术、液体沁涂、金缕玉身,等等,为的就是骨肉不离,虽死犹生。著名的《鬼趣图》题诗中便有“对面不知人有骨,到头方信鬼无皮”的名句,可见,肉与骨的区分,成了生与死、人与鬼的隐喻。家喻户晓的《西游记》中的角色白骨精,更是把骨与邪、毒、魔、妖勾连到极致。巧扮妩媚的女妖迷惑唐僧,花言巧语,令其险些丧命,最后被神通广大的孙悟空棒打三回才终现原形。“白骨”是何等的恐怖!这也难怪,就连我这样学医出身的人,面对解剖室内的骷髅标本时,内心也有一丝难以躲闪的寒意。 不过,中国人对骨的敬畏和赞扬也是无处不在的。比如“铁骨”“傲骨”“仙骨”“风骨”等词语,常把人带入一种超凡脱俗的雅境。这类文字表达好像在汉语中尤为特别、独树一帜。在我试图把这些有关骨的词语翻译成英文时,着实很难找到贴切的表达词汇。这里很可能有其深刻的历史文化意涵,也反映了中国人对自然和生命的独特感悟。 我不禁想到“甲骨文”—— 这种我们可辨识的最早的成熟汉字。据古文字专家考证,这些商朝晚期刻于龟甲或兽骨之上的“殷墟文字”,已具备了中国书法的用笔、结字、章法三要素。这说明作为一种象形文字,汉字很早便不只是一种简单的记录工具,它同时也是艺术。而在其他文明中,文字的字母化则是走上了另一条不同的路径。这些古汉字刻在骨上,便有了个性、气质、神韵和活力,于是在后来汉语的艺术语境中,常遇到与骨相关联的词汇便不奇怪了。 在中国书法史上留下光辉篇章的魏晋书法、唐宋书法,更是将“骨”作为其审美的重要考量。在魏晋南北朝时期,人们将“骨”“气”“力”结合在一起,形成所谓“风骨”,并以此来评判一个人,这表明这个时代已注重对个人独立精神和行为举止的品鉴,而不是局限于人的五官外貌。后来“风骨”这一概念不断延伸,除了用于描写人的品格和气质,也指书法、绘画和文学作品的风格有个性、有力量。例如唐代书法家中,颜真卿的字浑厚饱满,柳公权的字清秀苍劲,两人堪称楷书的顶峰和典范,在书法史上被称之为“颜筋柳骨”,传承千年。这种具有时代特征的美学思想,把“风骨”一词引入书法的审美追求,其中“骨力”反映的是书法内在的力量,并非一定要剑拔弩张,而是由内而外,既有力,又秀气,挺拔而有风格。 骨之所以还引申指人的品质、气概等,除了因为它在“生”时对生命的支撑和保护,还在于它在“死”后对生命的那份执着和坚守。人生不过百年,我们的肉身终将随生命的终结而回归自然,当那些曾经的“小鲜 肉”“心肝宝贝”很快丢盔卸甲、随风而去之后,即使又过了很久很久,当年很少抛头露面的“硬骨头”仍在顽强地抵御着自然界的侵蚀,默默讲述着有关生命岁月兴衰和变迁的故事。据说如埋在土里,人骨可存留上千年。所以,考古学家才能通过收集、分析这些人类遗骨,推演出当时人类的生活状态和族群变迁。骨的这种死而不屈、执意为绚丽人生雕刻时光留痕的品质,浸透眷恋、温情,令人敬畏、感慨。希望长生不老,渴望永世不朽,一直是人类的痴念,现在看人体中唯一能与这份痴念稍稍接近一点的便是这把“白骨”。虽然现在的丧葬习俗已变,但即使成灰,骨之于人所蕴含的那种精神气质是不变的。