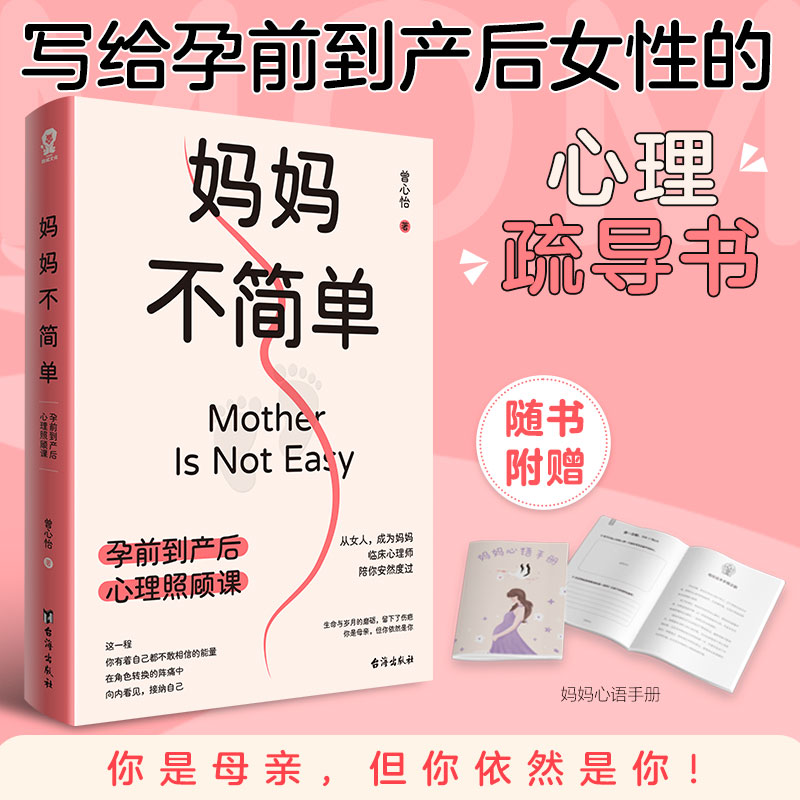

出版社: 台海出版社

原售价: 42.00

折扣价: 24.10

折扣购买: 妈妈不简单:孕前到产后心理照顾课

ISBN: 9787516836460

曾心怡: 女人,母亲,心理师。 台湾大学心理学系及研究所临床心理学组毕业,曾在台湾大学医学院附设医院临床心理中心、精神医学部担任临床心理师,现为伴旅心理治疗所所长。 从医学中心到社区,见过无数用人心写出的不易与韧性。希望通过心理学让人们活得精彩,让更多女性能够在各种角色中美丽且无惧。

第1章你和你自己 我是谁,这不取决于发生在我身上的事,而是取决于我选择成为谁。 ——卡尔.荣格(CarlG.Jung) 咨询工作中,我会遇到许许多多因为“关系”而来的人,可能是和伴侣的相处问题、和家人存在的困扰、和同事的相处关系,等等。这些人因为关系而困惑,不知何去何从,最终我会带着个案聚焦到一个方向,那就是“谈自己”。 我是怎样的人?对自己有什么样的评价?怎么解读别人对待自己的方式?在情绪之下,我的反应会是怎么样?这许许多多对于自己的探问,都有助于理解我是谁。然后进而明白,这样的我遇到那样的对方,会产生什么样的“互动与激荡”。 理解自己是一条漫长的路,甚至可能长达一辈子,但这并非绝对辛苦,而可以是一种对自己一直保持好奇的心态。透过觉察自己的性格特质、需求以及与人相处的方式,能让我们减少很多人生的彷徨,特别是在各种抉择的过程时——我知道自己是谁,我才知道接下来的路上要替自己怎么安排,我才知道我和谁在一起会快乐。 因此,我们这本献给大女孩(女人)的书,就从拨开彷徨、认识你自己作为开始。 为什么我会孤单? 通信软件一打开,你会看到一堆账号在你眼前,你有一串贴文可以看朋友的大小事。然而现代人,真的会因为这么方便与人接近,就不孤单吗?我相信你会说不是的。如果你在独处时的自我探问中,发现你最担忧害怕的就是孤单,那也是可以想象的。 面对孤单,最常见的因应方式就是找人陪伴,然而当曲终人散时,我们又必须重新把孤单感受拾回。孤单的原因有外在因素,也有源于个人的内在因素。麻省理工学院教授雪莉·特克尔(SherryTurkle)的著作《群体性孤独》,详细描述了现代科技拉近了人们的表面距离,但网络世界的背后有多重自我、隐匿的自我,在通信的实时下,让人们越来越难忍受空白与独处。在碰触不到真实彼此的时刻,就没有真实的陪伴,人们会产生虽然人在一起,但心很远的感受,这是一种来自外在世界的孤单。 一个人的孤单,进入关系中也不一定能够感到安全。我们渴望被陪伴、期待稳定的关注、需要承诺与保证,来疗愈自己内在深层的不安全感与孤寂感。一旦我们把焦点过度放在对于关系的期待上,就会不由自主地把注意力放在对方的态度、心意,以及担心是不是自己不够好、不足以撑起这段亲密关系。而当我们的思绪总是放在思考着对方,或是检讨着自己时,就有可能忽略了对于自己的思考,包含感受到不安全时的反应模式究竟从何而来,以及为何总是先检讨自己是不是没有留住对方的条件。 回到我们的内在,试着询问自己,心里很深的孤单与不安全感,最早出现在人生的什么时刻?可能是在空无一人的家中等待大人回来,或是在班上被排挤却无人伸出援手的那些时刻。当过去的经验让我们感受过强烈的孤独与无助时,我们长大后对于孤单的感受也就越敏感,越不知道该怎么办。 婴幼儿期的我们,需要透过跟照顾者的联结与回应,作为我们探索这个世界的安全基地。当我们在表达需求时,如果照顾者可以给我们适当的回应,并且满足我们的需求,那么我们就会建立起信任感的基础,建立起“这个世界是会回应我的需要”的信念基础。因此幼年与照顾者的依附形态,会影响我们之后与重要他人的关系。 依附理论又称为依恋理论,是由心理学家约翰·鲍比(JohnBowlby)经过许多研究而形成的理论。他观察到生病住院的孩童,在没有照顾者的陪伴之下,不同的孩子在分离与重聚过程的情绪反应各有不同,进而思考这些不同的反应是怎么形成的。而后心理学家玛丽·安斯沃斯(MaryAinsworth)设计了陌生情境(strangesituation)测验,来观察婴儿对妈妈的依附方式,通过观察婴儿在妈妈离开、独自一人、陌生人出现与妈妈返回时等各个情境的反应,将依附类型分为四类:安全依附、不安全焦虑依附、不安全逃避依附,以及不安全混乱依附。 安全依附的宝宝在和妈妈共处一室时,妈妈会是一个安全的基础,称之为安全堡垒,通过确认妈妈还在的方式让自己得以安心探索周边的环境,在探索的过程中会和妈妈维持适当的近距离,我们会看到宝宝一边前进,一边回头确认妈妈是否还在。而在陌生情境测验中,安全依附的宝宝和妈妈分离时,仍会有哭泣、不安等反应,但当妈妈回到房间后,妈妈的安抚可以让宝宝的情绪平复下来。 不安全焦虑依附的宝宝在和妈妈分离时,情绪反应较激烈,在妈妈回来后也较难安抚。不安全逃避依附的宝宝在和妈妈分离或重聚时,情绪的反应都不明显。然而后续有研究发现,不安全逃避依附的宝宝,即使没有明显的情绪反应,但其体内的压力荷尔蒙指数是升高的,因此宝宝内在仍会感受到与妈妈分开的不安。而最后一类不安全混乱依附的宝宝,在和照顾者分离与重聚的过程中,时而反应激烈,时而回避安慰,无法明显归类为前述三类。 我们看到这里可能会想,是哪些原因造成依附形态的不同呢?各种研究整理出来,不外乎三个部分: 1.婴儿的天生气质:包含孩子的情绪本质、坚持度、情绪强 度等。而孩子的气质也会影响到照顾者的回应方式,进而 影响亲子之间的互动质量。 2.大环境因素:包含居住与经济条件形成的生活压力,会影 响亲人投入的时间与质量;外在压力亦会间接影响孩子的 心理状态,例如战争、金融海啸,都会因为生理上与安全上 的考验,而影响孩子的内在状态。 3.照顾者的状态:这是最常被讨论的,包含主要照顾者本身 的情绪与精神状态、对于孩子情绪理解与回应的能力、爸 爸妈妈之间关系的融洽与否,会影响到他们如何和孩子建 立心理联结。 精神分析大师唐纳德·温尼科特(DonaldWinnicott)在《独处的能力》(TheCapacityToBeAlone)文章中提及,一个人能够独处,实质来自早期我们曾在照顾者的陪伴下独处的经验;如果结合客体关系(objectrelation)理论,一个人能够成熟与独处,来自在良性的环境之下与照顾者建立起信任感,而当一个人的本能需求能不断地被满足,这个历程就是在建立信任感。 日本近年来出现一个流行语,叫作“父母扭蛋”,意思是:我们出生在什么样的家庭是自己无法选择的,就像扭蛋一样。这样的词可以用在出生家庭的经济条件上,也可以用在我们父母的心理状态上,也就是父母都有他们自己的议题,也被他们自己的早期经验影响到和孩子互动的状态与品质。 每个长大的我们,都受照顾者状态与教养方式的影响,形成现在的自己。如果,你发现你对于孤单的恐惧源自早期经验,首先,请你先肯定自己,肯定自己的勇于觉察,要敢于去触碰过去的负面经验并不容易,我们要先做到改变的第一步,就是觉察。 美国媒体人奥普拉·温弗里(OprahWinfrey)和医生布鲁斯·D.佩里(BruceD.Perry)在《你发生过什么事》一书中阐述道,如果我们都能去理解过去发生过什么事,而这些事怎么影响到我们,我们就有机会用“事情怎么影响到我们”的角度去看自己,而不会只被“我怎么会这样”的想法给困住。不论是对于孤单的难以忍受、对于情绪冲突的害怕,甚至是对于自我价值的疑惑,还是给自己思辨的机会,让自己知道早期经验是怎么影响自己的,就能有机会知道“不是我的错”,而让自己脱困,走向我们希望成为的样子。 原生家庭故事 心理咨询诊间 逸青前来咨询,说她在试着表达自己的过程中,心中浮起许多幼年时的体验:“还小的时候,看到父母亲吵架是会很害怕的,不知道是不是很早就懂了离婚的意思,总觉得有一天他们会分开。有几次妈妈和爸爸吵完架回娘家,改为爸爸来学校接我,然后我就会变成是最晚被接走的。有时坐在学校的阶梯上等,看着来来往往的车辆猜哪一个是爸爸,也会幻想着会不会妈妈突然出现给我一个惊喜。”逸青落泪了,我明白那是幼年的她没有哭出来的感受。 “有时嘴坏的同学经过,说你爸爸妈妈不见了,我还要帮我爸挣面子说:‘他工作很忙,你们不懂!’” “听起来,你从那么小就学会不表现出脆弱了。” 逸青听了愣了一下说:“难怪,我现在想要脆弱都不会了。” “过去的经历让你缺乏表达情绪的机会,甚至让你觉得负面情绪是不好的、是没有用的。然而长大后的你,对于内心深处的一些感受,还是很渴望被理解。”我这样告诉逸青。 早期经历与依附形态,会成为影响我们情绪表达的因素之一。笑与哭,都是我们本能表达感受的方式。然而我们可以回想一下,从小到大,在表达情绪的时候曾经受过什么样的评价?也许身为女孩的你,在放声大笑时被建议要优雅一点;也许你在受伤哭泣时,被说羞羞脸或哭相很难看。当时的你不见得会对这些评价有什么感觉,然而一旦被建议与被评价的频率很高,甚至是强度很强时,就很有可能内化成你看待情绪的方式之一:觉得哭泣是丢脸的、情绪表达太明显是不得体的,于是对于情绪的压抑、忽略和排斥,变成一种习惯。 情绪是大脑的产物,因为有了情绪,我们得以对危险感觉到畏惧,因此会做出反应,可能是战斗或逃跑,得以远离危险、生存下来。因为有了情绪,我们可以让周边的人得知自己的感受,适时地给予我们需要的帮助。 然而在人类社会中,有太多因素阻止我们表达情绪,包含在职场上有太多情绪会影响工作以及担心太情绪化会影响观感等。所以在我们逐渐长大成人的路上,我们的情绪表达会逐渐加入更多的现实考量,会参照更多的情境因素。然而我们不应该完全忽视情绪,或是认为情绪是无用的,因为适当地表达情绪,才得以与人靠近,并且让我们渴望被理解的需要得以实现。 如果你和逸青一样,对于表达自己的脆弱与负向情绪感到陌生或害怕,请你慢慢来,一边安抚自己,一边让自己慢慢从亲近的朋友开始练习表达。不是每一位朋友都适合让你练习表达,因为对方有可能也是对于情绪感到陌生的人。当我们慢慢地练习表达,慢慢地感受到情绪被接纳的感觉,我们就有机会不用再心疼那个必须坚强的自己。 从女人,成为妈妈,临床心理师陪你安然度过。 这一程,你有着自己都不敢相信的能量。从孕前到产后,本书提供给你全方位的心理照顾,希望你无所畏惧地喜欢自己的选择。 提供切实可行的疗愈方案,在角色转换中陪你向内看见,接纳自己,找到属于自己的路。 生命与岁月的磨砺,留下了伤疤。你是母亲,但你依然是你! 精美装帧,双色内文,特色版块设计,穿插实用小锦囊,提升阅读体验。 随书附赠:妈妈心语手册。