出版社: 清华大学

原售价: 69.00

折扣价: 47.00

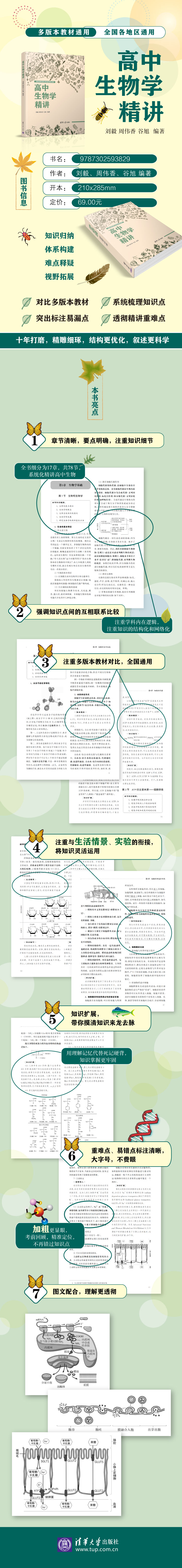

折扣购买: 高中生物学精讲

ISBN: 9787302593829

"刘毅,高级教师,先后任教浙江省温州市瑞安中学、浙江省宁波市柴桥中学,对高中生物学教学和教学信息化有较深的理解力和实践经验。因为参与了多本教学辅导用书的编写,以及在网络平台上写文章,拥有一定的知名度。 周伟香,高级教师,骨干教师,先后任教浙江省丽水市松阳县松阳二中、浙江省宁波市慈溪慈吉中学、浙江省宁波市北仑区泰河中学,本科毕业于浙江师范大学,硕士毕业于贵州师范大学,长期在教学一线工作,积累了大量教学经验。 谷旭,中教一级教师,硕士研究生,毕业于辽宁师范大学,从事教高中生物教学工作8年,带出多届毕业班,积极参与各级科研课题研究,发表多篇教学论文,对高中生物教学和教学信息化有一定的实践经验。 "

第3章细胞的种类和结构 第1节细胞学说与细胞种类 本节知识框架: 1. 细胞学说 2. 细胞的种类 1. 细胞学说 <生物学史> (1) 人眼的分辨力只有0.1mm。而光学显微镜的分辨力为人眼的500倍,即0.2μm。1665年,罗伯特·胡克(又译虎克,物理学中的胡克定律以他命名)用自制的显微镜观察热水瓶的栎树软木塞薄片,发现软木塞由一个个小室组成,并命名为“cell”(意为小室,后译为细胞)。其实他观察到的是死细胞的细胞壁。 (2) 列文虎克开始通过透镜观察微观世界。列文虎克一生中制作了200多台显微镜和500多个镜头。他是第一个看到活细胞的人,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。 (3) 1838年德国植物学家施莱登发表《植物发生论》,认为所有的植物都是由细胞组成的,细胞是植物各种功能的基础。 (4) 德国动物学家施旺于1839年出版《动植物的结构和生长一致性的显微研究》,提出了“所有的动物也是由细胞组成”的观点。 (5) 德国病理学家魏尔肖明确指出动物细胞分裂的普遍性,并总结出“一切细胞来自细胞”的名言。在此之前,施莱登和施旺都错误地认为新细胞是从细胞核中产生的。“一切细胞来自细胞”这句话当然不考虑生物界的第一个细胞是从非细胞进化过来的。 1) 细胞学说的主要内容 浙科版: (1) 所有的生物都由一个或多个细胞组成; (2) 细胞是所有生物的结构和功能单位; (3) 所有的细胞都必定由已存在的细胞产生。 人教版: (1) 细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成; (2) 细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用; (3) 新细胞是由老细胞分裂产生的。 2) 细胞学说的意义 细胞学说论证了整个生物界(当时还不知道病毒的存在)在结构上的统一性,以及在进化上具有共同起源。细胞学说、达尔文的进化学说、能量守恒定律被恩格斯誉为19世纪注意,细胞学说是19世纪提出来的,但是17世纪已经发现了细胞。自然科学的三大发现。 3) 细胞学说的局限性 细胞学说无法说明生物的多样性,而进化论既能说明多样性又能说明统一性。 提出细胞学说的年代,人们只知道生物界包括动物和植物,还并不了解微生物,特别是病毒。病毒没有细胞结构,所以,病毒不符合细胞学说。 2. 细胞的种类 具有细胞结构的生物分为原核生物和真核生物。植物细胞和动物细胞等有以核膜为界限的细胞核,称为真核细胞,真核细胞构成真核生物。细菌和蓝细菌等没有以核膜为界限的细胞核,称为原核细胞,原核细胞构成原核生物。 生 物有细 胞结 构的 生物原核生物 (无核膜包 被的拟核)细菌球菌: 双球菌、乳酸链球菌等 杆菌: 大肠杆菌、乳酸杆菌等 螺旋菌 蓝细菌 放线菌 支原体…… 真核生物 (有核膜包被 的真正的 细胞核)真菌酵母菌 霉菌 食用真菌: 蘑菇、木耳等 动物、植物 原生生物: 变形虫、草履虫等 非细胞结构的生物: 病毒等 有核膜是真正细胞核的标志。原核细胞没有核膜所以没有真正的细胞核,原核细胞中DNA集中的区域称为拟核,拟核内没有核仁、染色质。 <知识细节> 蓝细菌(旧称蓝藻)包括色球蓝细菌、颤蓝细菌,如螺旋藻、念珠蓝细菌,如发菜发菜为我国西北地区的特产,谐音“发财”,深受广东一带人们的喜爱。等。因为其具有细胞壁,含有叶绿素(同时还含有藻胆素),能进行光合作用,所以最初被归为藻类。后来发现它没有真正的细胞核,所以又将其归为细菌。 支原体是体积最小的细胞,没有细胞壁。而其他所有原核细胞都具有细胞壁。 细菌的名称一般带有形状描述,如球菌、杆菌、链球菌。乳酸菌为一类可利用碳水化合物发酵产生大量乳酸的细菌,包括乳酸杆菌、乳酸链球菌等。所以尽管“乳酸菌”本身不包括形状描述,但属于细菌。名字带有“霉菌”字样的不一定是霉菌,如链霉菌属于放线菌。 病毒没有细胞结构,所以病毒既不是原核生物也不是真核生物。 第2节细胞的大小 本节知识框架: 1. 细胞尺寸 2. 细胞大小之最 3. 细胞体积小的原因 1. 细胞尺寸 细胞大小通常以微米(μm)计(如图所示)。不同生物的个头可能差别很大,但是细胞体积可能差不多。比如大象比鼠个头大,不是由于大象细胞的体积比鼠细胞大,而是由于大象细胞的数量比鼠细胞多。多细胞生物体的长大,也主要是由于细胞数目的增多,而不是细胞的增大。据估计,一个新生婴儿的细胞数目约为2×1012,成人的细胞数目约为2×1014,成人细胞的体积并不比婴儿的大。 2. 细胞大小之最 鸵鸟的卵细胞未受精的鸟蛋中的卵黄是一个卵细胞。直径可达10cm,是生物界最大的细胞。支原体的直径一般为100nm左右,是生物界最小的细胞。棉花的一条纤维是单个细胞,长达 3~4cm,是植物界最长的细胞。西红柿和西瓜的果肉细胞直径可达1mm,肉眼可见,当然用放大镜能看得更清楚。 人体内最大的细胞是成熟的卵细胞,直径达200μm; 最长的细胞是神经细胞,坐骨神经中的神经元最长可达1m。 3. 细胞体积小的原因 1) 细胞体积越小,其表面积与体积之比(称为相对表面积或比表面积)就相对越大。细胞通过其表面与外界进行物质交换,相对表面积越大,物质交换效率越高。卵细胞因为储存了大量的营养物质体积很大,所以与外界的物质交换效率很低。 (1) 数学证明: 相对表面积与体积(s/V)的关系 根据计算可知,体积越小,其相对表面积越大。 (2) 实验证明: 细胞大小与物质运输的关系 ① 目的要求 通过探究细胞的表面积与体积之比与物质运输效率之间的关系,探讨细胞不能无限长大的原因。 ② 材料用具 琼脂块,NaOH,酚酞。 ③ 方法步骤 制备琼脂块: 切取3块边长分别为3cm、2cm、1cm的含酚酞的琼脂块正方体。 浸泡: 用质量分数为0.1%的NaOH溶液将琼脂块淹没,浸泡10min。 切割: 捞取、干燥并均分琼脂块(注意: 每两次操作之间必须把刀擦干)。 测量、记录、计算,得出结果。 琼脂块 边长 /cm表面积 /cm2体积 /cm3相对表 面积NaOH扩散 深度/cm比值(NaOH扩散的体积/整个琼脂块的体积) 3542720.519/27≈70% 224830.57/8≈88% 16160.51/1≈100% ④ 实验结论 细胞体积越小,其相对表面积(比表面积)就越大,物质运输效率越高。比如,细胞的直径翻倍,细胞的体积是原来的8倍,即所需吸收的营养物质和排出的废物均变均为原来的8倍,但是细胞的表面积只增长了4倍,这样细胞就没有足够的表面积来进行物质的交换。吹气球时,气球表面积的增长跟不上体积的增长,所以气球表皮的压强不断增加导致气球破裂。 2) 细胞核是细胞的控制中心。一般来说,细胞核中的DNA数量是固定的,不会随着细胞体积的扩大而增加。如果细胞太大,细胞核的“负担”就会过重。 3) 细胞越小,细胞内的物质运输所需的时间就越短。细胞如果直径长达20cm,那么物质需要扩散几个月才能达到细胞中央。 4) 其他原因,如细胞骨架不能太大。 第3节显微镜 本节知识框架: 1. 显微结构和亚显微结构 2. 普通光学显微镜的构造 3. 使用显微镜的基本程序和注意事项 4. 光学显微镜成像的原理和规律 1. 显微结构和亚显微结构 人眼的分辨力只有0.1mm,而细胞的直径以微米为单位,绝大多数只能在光学显微镜下观察到。受限于可见光的波长,光学显微镜的极限分辨率为0.2μm,放大倍数一般在1500倍以内,在光学显微镜下只能看 到大型细胞器和细胞核的轮廓,不能看到核糖体和中心体。一般认为,光学显微镜下能看到叶绿体、液泡、细胞核和核仁的轮廓,染色后也可看到线粒体、染色体(浓缩状态)。 要观察细胞内部的精细结构,要用电子显微镜,电子显微镜利用电子束而不是光线来观察物体,能放大50万倍。电子显微镜下能看到核糖体和中心体,也能看清细胞器结构。 光学显微镜视野下的结构为显微结构,电子显微镜视野下的结构为亚显微结构中学生物学的“亚显微结构”容易造成歧义,如果称为“超微结构”将更合理。。 2. 普通光学显微镜的构造 3. 使用显微镜的基本程序和注意事项 1) 使用显微镜的基本程序 (1) 取镜和安放 右手握住镜臂,左手托住镜座。把显微镜放在实验台距边缘5cm左右、略偏左的位置,安装好目镜。 (2) 对光 转动转换器,使低倍物镜对准通光孔(注意不要用手扳物镜!)。把最大的光圈对准通光孔,左眼注视目镜,右眼睁开,同时用两手转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒 内,直到整个视野呈雪白色为止。当反光镜的调节角度不对或者光圈没有对准通光孔时,可能会出现视野中一半亮、一半暗的情况。 (3) 低倍镜下观察 把所要观察的玻片标本放在载物台上,用压片夹压住,标本要正对通光孔。 转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近玻片标本为止(此时眼睛一定要看着物镜!)。左眼向目镜内看,同时转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升直到看清物像为止。再略微转动细准焦螺旋,使看到的物像清晰。 (4) 高倍镜下观察 低倍镜下观察后,先要移动装片,将需要观察的物像移到视野中央,然后用转换器切换到高倍镜,此时可能需要调节光圈和反光镜使视野明亮,最后调节细准焦螺旋,直至物像清晰。 2) 使用显微镜的注意事项 (1) 使用单筒(单目)显微镜时,双眼都要睁开。一般左眼观察镜内视野,右眼关注纸笔画图。 (2) 转换到低倍镜后,镜筒先下降,然后在上升过程中通过观察目镜内视野来调节焦距。若通过镜筒下降调节焦距,可能会使物镜与玻片相撞。 (3) 先使用低倍镜看清物体后,把要放大观察的物像移至视野的中央才能转换到高倍镜。 (4) 低倍镜下看清物体后,直接转动转换器换成高倍镜,而不需要先上升镜筒。显微镜在设计时,已经保证如果能在低倍镜下能看清物体,转换到高倍镜后也刚好能看清物体,只需用细准焦螺旋微调。 (5) 使用高倍镜时,不能转动粗准焦螺旋。 (6) 不是视野越亮越好。观察透明物体,宜调暗视野; 观察深色物体,宜调亮视野。 <思考与讨论> 思考1: 是不是放大倍数越大越清晰呢? 如果目镜倍数过大,得到的放大虚像则很不清晰。在低倍镜下能看清楚的物像,不必用高倍镜观察,如观察质壁分离现象用低倍镜即可。 思考2: 普通光学显微镜在从低倍物镜向高倍物镜的转换过程中,视野中光的强度有何变化? 低倍镜的视野大,通过的光多,但放大的倍数小; 高倍镜的视野小,通过的光少,但放大的倍数高。 <知识细节> 植物细胞有细胞壁往往呈现方形,而动物细胞没有细胞壁往往呈现球形。但是,当显微镜放大倍数很高时,视野可能小于一个植物细胞而看不到细胞壁,加上显微镜下的视野呈圆形,可能会把植物细胞误以为是动物细胞。 4. 光学显微镜成像的原理和规律 1) 光学显微镜的光路图 可见: 物镜成实像,目镜成虚像。显微镜中观察到的像与被观察的实际物体上下颠倒,左右颠倒,即平面旋转了180°,或者说关于视野中心点对称。 2) 目镜和物镜的结构及其长短与放大倍数之间的关系 目镜是直插式,无螺纹,长度越长放大倍数越小。物镜有螺纹,长度越长放大倍数越大。放大倍数和物镜与盖玻片之间的距离成反比。 3) 显微镜的放大倍数 放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数 物镜放大倍数 目镜放大倍数 5×10×16× 10×50×100×160× 40×200×400×640× 物镜和目镜上标注的放大倍数是指线性(长度、宽度、直径)的放大,而不是面积的放大,面积的放大倍数是此值的平方。 第4节细胞壁的结构和功能 1. 植物的细胞壁主要由纤维素和果胶构成。 纤维素分子组成纤维成层排列植物细胞壁 细胞壁的作用是保护细胞,支撑植物体。由纤维素分子组成的纤维之间空隙大,水、离子和其他分子都极易通过,因此,细胞壁具有全透性。 2. 细菌的细胞壁主要由肽聚糖构成。有的教材认为蓝细菌的细胞壁除肽聚糖外,还含有纤维素。 3. 真菌的细胞壁由壳多糖(又称几丁质)构成。 [知识扩展] 果胶和壳多糖都属于多糖。细胞壁中,纤维素是主要成分,果胶起着将植物细胞粘在一起的作用。植物中纤维素的合成场所有多种说法,笔者赞同由细胞膜合成,而不是有些资料所说的纤维素由高尔基体合成。植物细胞壁中半纤维素和果胶是在高尔基体中合成的。肽聚糖是由乙酰氨基葡萄糖、乙酰胞壁酸与四五个氨基酸短肽聚合而成的多层网状大分子结构,可以简单地认为是糖和氨基酸分子交联的产物,也称黏肽。 第5节细胞膜的结构和功能 本节知识框架: 1. 细胞膜结构的发现史 2. 生物膜的流动镶嵌模型 3. 细胞膜具有选择透过性的验证实验 4. 细胞膜的功能 5. 物质进出细胞的方式 6. 动植物细胞的吸水和失水 1. 细胞膜结构的发现史 细胞膜(又叫质膜)的平均厚度只有7~8nm,所以很长时间内人们不能直接看到细胞膜,而只能逻辑推理细胞膜的存在。 1) 欧文顿对植物细胞的通透性的研究 细胞膜应该由哪种化学物质组成呢?从逻辑上推断,只有不溶于水的物质才能起到细胞边界的作用。19世纪末,欧文顿用500多 种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,发现细胞膜对不同物质的通透性不同。脂溶性物质比非脂溶性物质更容易通过细胞膜。根据相似相溶原理,可以推理出细胞膜是由脂质组成。 [知识扩展] 相似相溶中的“相似”是指溶质与溶剂在结构上相似; “相溶”是指溶质与溶剂彼此互溶。极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂(如水),非极性分子组成的溶质易溶于非极性分子组成的溶剂(如汽油)。大多数有机物难溶于水,这是因为水为极性分子,而大多数有机物分子为非极性或弱极性分子。沾满机油的手用汽油洗而不用水洗就是这个道理。 2) 细胞膜中脂质分子层数的研究 1925年荷兰科学家戈特和格伦德尔用丙酮从人的成熟红细胞膜中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单层分子,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍当初的实验方法有一定问题,“恰是2倍”是实验中多个错误恰好抵消的结果。。根据此实验,可以推测出细胞膜由双层脂质分子组成。 实验材料采用人的成熟红细胞,这是因为哺乳动物成熟的红细胞不仅没有细胞核,而且没有任何细胞器,此细胞中唯一的膜是细胞膜,有利于对细胞膜的组分进行分析。而细菌具有细胞壁,去除困难。 构成细胞膜的主要脂质是磷脂,那么磷脂为什么要以双层的方式构成细胞膜呢?这就需要先了解磷脂的分子结构。磷脂包括磷酸甘油酯(又称甘油磷酸酯)和鞘磷脂两类。下图展示了磷酸甘油酯的结构。 油脂的三条脂肪酸链都是非极性的,称 为疏水端或疏水基团,所以整个油脂都是不溶于水的。而磷酸甘油酯既含有两条非极性的脂肪酸链,又含有极性的磷酸基团和含氮碱,所以它既有疏水端,又有亲水端(如下图)。鞘磷脂结构上虽有不同,但是也含有疏水端和亲水端。 知道了磷脂具有疏水端和亲水端后,就可以分析磷脂分子在自然界的可能排列方式。 如果让磷脂从空中掉落到空气与水的界面上,将会出现怎么样的排列形式呢?磷脂会出现亲水端进入水中,疏水端留在空中的单行排列方式。 如果在水中搅动让磷脂从水表面进入水中,会形成怎么样的排列方式呢?一种可能性是在水中形成单层脂分子围成的球形脂质体,另一种可能性是形成双层脂分子组成的球形脂质体。两种推测都是合理的。第一种外面是水,所以亲水端朝外,里面没有水,所以疏水端相互靠近。第二种里面和外面都有水,就必须要有两层磷脂,两层的亲水端分别朝向外面和里面的水,而两层磷脂的疏水端相互靠近(如下图)。 磷脂在细胞膜上应该如何分布?要了解这个问题,就必须了解我们的人体细胞生存的环境。人体内的细胞生活在一个水环境中,细胞的外部和内部都是水。所以细胞膜有两层磷脂分子,脂双层自发形成亲水性头部朝外的结构,与细胞内外有水的环境相接触,疏水性尾部朝膜的内部,膜内部形成亲脂的环境。 正是利用磷脂的两亲特性,细胞膜将细胞内外的水环境隔开。 磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架。由脂双层组成的膜称为单位膜,就是意味着,不单是细胞膜,所有的生物膜都是由具有脂双层结构的单位膜构成的。 <生活情景> 医学上,利用单层的脂质体或双层的脂质体包裹脂溶或水溶性药物或营养物质,有利于细胞的吸收。 3) 细胞膜中蛋白质的研究 科学家在实验中发现,细胞膜不但会被脂质的溶剂溶解,也能被蛋白酶破坏结构,说明细胞膜的化学成分除了脂质还有蛋白质。 1935年,戴维森和丹尼利发现细胞膜的表面张力明显低于油—水界面的表面张力。因为当时已经知道了油脂粒表面如果吸附有蛋白质表面张力会降低,因此他们推断细胞膜附有蛋白质,并进一步提出膜的“三明治”模型,即磷脂双分子层夹在两层球蛋白之间。1959年,罗伯特森在电镜下观察到细胞膜的暗—亮—暗的三层结构,他们在“三明治”模型的基础上提出了“单位膜”模型,认为所有的生物膜由厚约3.5nm的双层脂分子和内外表面各厚约2nm的蛋白质构成。 科学家用了冰冻蚀刻电镜技术观察细胞膜上的蛋白质。该技术是把细胞膜冷冻,使其变脆,然后用刀断裂,在电子显微镜下就可以看到细胞膜上的蛋白质了。 膜蛋白根据分布分为外在蛋白和内在蛋白: 外在蛋白镶在脂双层表层; 内在蛋白有的部分或整个嵌入脂双层中,有的贯穿(横跨)脂双层(如上图)。所以说,蛋白质也和磷脂分子一样,有亲水性部分和疏水性部分。 [知识扩展] 膜蛋白(细胞膜上的蛋白质)的含量差异很大,功能越复杂,膜蛋白含量越高,甚至可高达50%以上。 膜蛋白具有多种功能: (1)膜转运蛋白可以控制物质进出细胞。(2)膜中的酶是生物催化剂,如线粒体内膜和原核细胞的质膜上存在需氧呼吸第三阶段所需的酶。有些酶还分布于细胞膜的外表面,如小肠上皮细胞的膜外侧存在分解二糖的酶。(3)细胞膜上的糖蛋白可以参与细胞识别和信息交流,如细胞膜表面受体,免疫有关的MHC(主要组织相容性复合体)、HLA(人类白细胞抗原)。 4) 细胞膜流动性的研究 “单位膜”模型把生物膜描述为静态的统一结构,认为磷脂双分子层组成的膜是固定的、静止的。但是这没有办法解释膜的许多复杂功能。因此不少科学家对静态细胞膜的观点提出质疑: 如果是这样,细胞膜的复杂功能将难以实现,就连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都不好解释。 1970年费雷和埃迪登等科学家将人和鼠的细胞膜蛋白质用不同荧光染料标记后融合,现象如下。 此实验可以直接说明膜蛋白可以沿着细胞膜的表面进行横向移动。究其原因,是磷脂分子间可以发生相对的移动,带动膜蛋白移动,从而使整个膜具有一定的流动性。 <知识细节> 科学家发现,磷脂分子会发生以下几种运动: 侧向移动、旋转运动、伸缩振荡运动、左右摆动和翻转运动。膜蛋白有两种运动方式: 侧向扩散和旋转运动。膜蛋白的移动能力不如磷脂分子。 此实验中人和鼠细胞的融合,可以间接说明生物膜上的组成成分是可以流动的,因而可以实现膜的融合。膜融合的示意图如下。科学家发现膜的融合需要膜上专门的蛋白质起作用,将两层膜拉近,然后改变膜的构象。 5) 细胞膜中胆固醇的研究 动物细胞膜中有胆固醇。酵母菌和支原体细胞膜中也有胆固醇; 细菌、蓝细菌等原核细胞和植物细胞膜中一般没有胆固醇。 胆固醇是两性分子,只不过亲水的羟基(—OH)所占部分很小,在脂双层中,羟基靠近磷脂的亲水性头部,胆固醇分子结构如下图所示。 胆固醇可以让细胞膜在柔性和刚性之间进行平衡。胆固醇在温度较高、磷脂分子运动较强时,可以降低膜的流动性; 在温度较低、磷脂分子运动较弱时,又可以提高膜的流动性。这样使细胞膜在很大温度范围内能保持相对稳定的半流动状态。 <版本差异> 因为受到旧浙科版教材表述的影响,有资料误认为胆固醇只是让细胞膜具有刚性,有资料误认为胆固醇完全亲脂。 6) 细胞膜中多糖的研究 1907年,威尔逊用机械方法把海绵分离成了单个细胞。当把颜色不同、种属不同的两种海绵细胞在体外混合时,分离的细胞迅速聚集成团,结果发现同种细胞形成独立的聚合体,每种聚合体只含有一种颜色的海绵细胞。这就说明细胞能够相互识别。通过对细胞表面成分的分析,发现两种海绵细胞表面的多糖成分不同。 在细胞膜的外表面,还有存在多糖。多糖与膜蛋白或膜脂相结合形成糖蛋白或糖脂。糖蛋白和糖脂中的多糖链像“天线”一样伸出膜外,暴露于细胞间隙,能够识别细胞外液中的某些化学物质(神经递质、激素、抗原等)并特异性结合,能够识别其他细胞并参与细胞间信息交流,能够起保护和润滑作用。糖被、糖萼、细胞外被这三者的概念,以及这三者指的是细胞膜外表面的糖蛋白、糖蛋白和脂蛋白还是只指其中的多糖,不同的教材说法不同。 2. 生物膜的流动镶嵌模型 1972年,桑格和尼克森提出的“流动镶嵌模型”被大多数人所接受(如下页图)。 生物膜是包括细胞膜在内的细胞中所有膜的总称,细胞膜的流动镶嵌模型自然也就 本书基于作者多年的生物教学与研习经验,结合现行多版本高中生物教材编写而成,跳出传统的高中生物编排定式,将高中生物学及相关拓展知识以全新的结构体系呈现,内容具有鲜明的个人特色与科学的教学理念。区别于市面上完全依照教材编写或一味堆砌题目的生物教辅书,本书专注于思维的构筑,覆盖重难点知识讲解,专题设置遵循学生学习规律,注重知识体系的构建与学科素质的提高,便于学生理解与自学,让学生摆脱题海,真正会生物、懂生物。