出版社: 天津人民

原售价: 52.80

折扣价: 25.90

折扣购买: 儿童行为心理学 : 懂孩子才是真的爱孩子

ISBN: 9787201194189

刘莹莹,管理哲学系硕士研究生,80后宝妈,3年全职妈妈。家藏有上千册绘本,曾阅读大量的育儿书籍,并结合育儿实践,逐渐摸索并独创了一整套育儿理念。曾在多个平台发表多篇育儿文章,帮助广大读者解决了很多育儿难题。

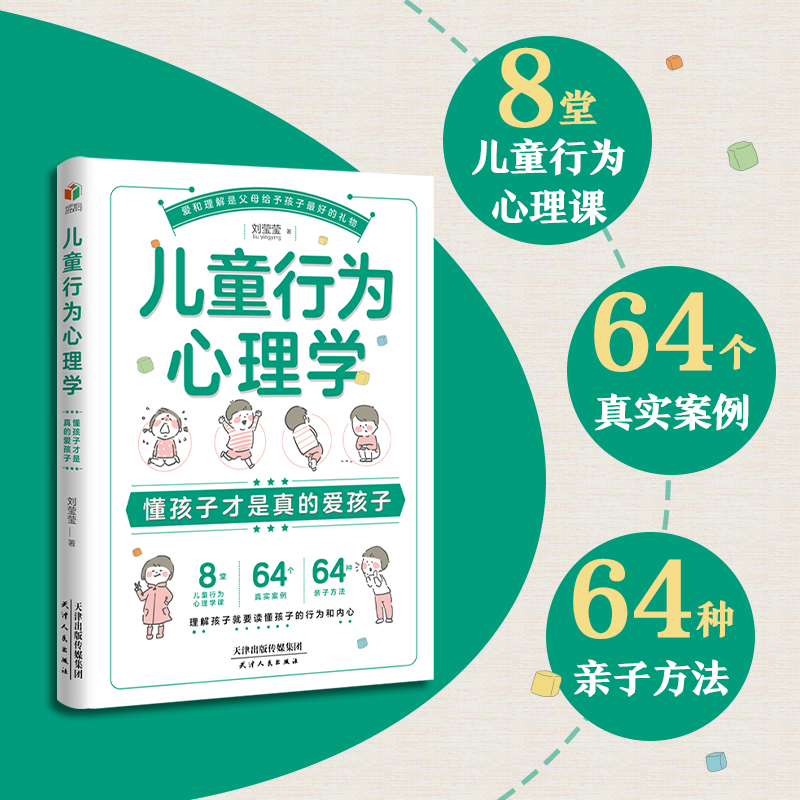

孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 孩子吃饭时,常常会有很多令人崩溃的举动:挑食、偏食、厌食,用 小手抓饭,把饭含在嘴里,你一离开,他就不好好吃饭……不少妈妈因为 不懂如何处理这种情况而感到特别无力。其实,那是因为父母不了解孩子 这些行为背后的潜在心理。就拿孩子挑食来说,有时并非因为食物,而是 吃饭过程带给他不好的体验,导致孩子对吃饭这件事特别抗拒。类似的事 情很多,一旦找到其中的钥匙,你就可以打开孩子心灵的密码,找到引导、 教育他的正确办法。 家长要正确解读孩子行为背后的潜在心理,然后针对这些行为,用更 有效的方法去引导孩子。一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 1. 孩子挑食——并非食物不好吃,而是抗拒心理在作怪 有一天宝妈群的一位妈妈告诉我,她的孩子特别挑食。每次喂饭,他 都很抗拒。饭桌上五六个菜,没有哪个能够入他的眼。她从没见过挑食这 么严重的孩子,问我要不要带孩子去看医生。 我在养育妞妞的时候,也遇到过这样的情况:到饭点不吃饭,强行喂 她,她索性吐出来。 那时候,我也很苦恼。后来我翻阅了大量书籍,发现:孩子挑食,有 时候并非食物不好吃,而是抗拒心理的表现。 直白地说就是,孩子讨厌的不是饭菜,而是吃饭过程。父母强行喂饭 带给他一些不好的体验。父母没有及时地意识到自己的问题,却以为孩子 不听话,采取更加具有强迫性的措施,逼迫孩子吃饭,给孩子留下深深的 心理阴影,导致孩子对吃饭这件事特别抗拒。 如果孩子特别挑食,你首先要做的,是看看自己是否有以下行为: (1)在孩子玩得很开心的时候突然打断他 孩子玩耍时,往往很专注。如果你不顾孩子的感受,强行喂食,他就 会表现得很反感。孩子小,还没有学会如何表达自己的想法。他只能把这 种反表现在行为上。他认为,吃饭打断了他的游戏,所以拒绝吃饭。如果 父母没有意识到自己的做法所产生的危害,久而久之,孩子就会对某种食 物,甚至对吃饭产生抵触心理。 003儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 (2)用强制方式逼迫孩子吃饭 对父母来说,孩子按时吃饭、饭量好,特别重要。这意味着孩子的身 体会长得好。一旦孩子不听话,或者没有按要求定点吃饭,父母就会大发 雷霆,甚至会用命令、威胁等手段压制孩子。 没有人喜欢在别人的压制下做事,孩子也不例外。因为力量悬殊,孩 子只能通过挑食、绝食来抒发不满。 父母千万不要因为孩子的身体而忽略他内心的感受。孩子的健康成长, 既包括身体,也包括心理。如果因为某种执念,把孩子一步步引入错误的 深渊,那么孩子挑食,不仅关乎身体,还会演变成一种心理疾病。 孩子挑食,不仅是讨厌某种食物那么简单。很多时候,是因为这种食 物与某种不愉快的经历联系起来,导致他对眼前的食物产生厌恶。 当孩子挑食时,父母要通过观察,了解孩子是讨厌食物本身,还是讨 厌与食物有关的某种行为。只有从根本上了解孩子内心的想法,我们才可 以更好地引导他,照顾他。 育儿经 如果孩子出现挑食现象,父母可以采取以下几种办法: (1)拒绝溺爱,把孩子当小皇帝宠 很多孩子挑食,是父母纵容导致的。孩子说不吃这个,他们立马拿出 另一个。孩子说这个不好吃,他们立马把食物扔掉。孩子还小,喜欢或讨 厌,有时候仅仅是他有口无心的一句话,而家长的助攻让他把这种行为强 004一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 化。孩子原本只是随口一说,后来变成真的讨厌了。 在对待孩子这件事情上,父母一定要杜绝溺爱。如果孩子因为不喜欢 某种食物而不吃饭,父母不要过度在乎,淡淡地告诉他,今天只有这种菜, 不吃就得饿肚子。孩子说讨厌某种食物,不一定是真的讨厌,他只是想撒 娇或者引起关注而已。这个时候,父母千万不要因为心软,而无条件地顺 着他。不然他将来任性成性,你就后悔当初了。 (2)告诉他挑食的危害 成长期的孩子会因为长期挑食,造成身体对某种元素的缺乏,最终引 发疾病。如果孩子有挑食的毛病,尽可能用事实向他表明这件事情的严重 性。比如,你可以告诉他:“熊熊长期生病,就是因为挑食。” 带孩子去医院打针的时候,你也可以趁机教育他:“你就是因为平时不 好好吃饭,才生病的。”“如果你不想打针,以后就要好好吃饭。” 孩子虽小,但是如果父母能通过他容易理解的方式告诉他,当下的选 择会导致的后果,他就不会放任自己的行为。孩子行为的可塑性,远超我 们的想象。 (3)在吃饭这件事情上,给孩子充分的自由 许多父母都有这样的毛病,一旦孩子拒绝某种食物或者饭量达不到要 求,就不顾孩子的感受,给他施压。有的父母会说:“你不吃完这碗饭,今 晚就不准睡觉。”“你不吃这个萝卜,我就不理你了。” 孩子碍于大人的震慑,把东西吃了,但是他吃得并不愉快。孩子在极 度压抑的环境下进食,不仅影响食物的消化,也影响孩子对吃饭这件事情 的热情。 所以,如果孩子不好好吃饭,父母要耐心教育、引导,不能干涉他, 005儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 强迫他。 如果孩子对吃饭没有兴趣,父母可以试试这个方法,给他讲故事:这 个萝卜呀,它喜欢你身体里一个叫“肠胃”的小朋友。如果你把它吃下去, 它就可以和喜欢的小伙伴玩耍了。有时候,它们玩得开心了,还会在你身 体里跳舞哩。你有没有发现,肚子咕咕叫的时候,吃这个下去,身体特别 舒服。其实呀,那是萝卜小朋友和它的“肠胃”小伙伴在你身体里跳舞呢。 除了讲故事,父母还可以把饭菜做得可口些,让饭菜更符合孩子的口 味,来引起孩子对食物的热情。 改掉孩子偏食挑食的办法有很多,不管哪种办法,父母都要以尊重孩 子为前提,通过美好或者正面的方式,让孩子爱上食物,享受食物。与之 相反,用强制、命令的方式让孩子进食,则是最无效、最有害的做法。 2. 需要大人陪伴才吃饭——依赖性太强,缺乏独立意识 许多父母都遇到过这样的情况:让孩子独自吃饭,他吃着吃着,就自 顾自地玩了起来。或者,你一离开,他就哇哇大哭。 为什么会出现这种情况?主要是因为,孩子小的时候,父母替他包揽 了太多的事情,包括吃饭这件事。时间久了,孩子习惯了父母在身边,习 惯了父母帮助自己解决所有问题。一旦父母缺席,他就手足无措,表现出 不安。 孩子的这种表现也称“路径依赖”。路径依赖理论由经济学家诺思提 出,指人们在日常行为中一旦进入某一路径(不管是好是坏)就可能对这 006一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 种路径产生依赖。显然,孩子不能独自吃饭,是因为有了路径依赖。 孩子如果出现这种情况,父母要引起重视,不要对孩子无条件地忍让、 妥协。如果你继续宠溺孩子,不敢放手,他将会长成一个巨婴——拥有大 人的身体,认知却停留在孩童时代。今天吃饭需要你陪,明后天睡觉、上 学要你陪,他无法独自做事,他越来越离不开你。等到那时,你想改正他 依赖的毛病就难了。 孩子是父母的心头宝。父母都希望孩子拥有健康的心理、独立自主的 个性。具体如何培养就需要父母从小事做起,从日常的点滴做起。 育儿经 孩子就像这个地球的客人,周围的一切对他们来说,既充满着未知, 也夹杂着恐惧。孩子在尝试新鲜事物的时候,会有抗拒心理。父母不要因 为心疼孩子就替他去做。父母要给予孩子正确的引导。具体怎么做,以下 几种方法可以借鉴: (1)孩子做得不好,不要取而代之 培养孩子独立的个性,父母首先要改变教育方式,不要包办一切,放 手让孩子去做力所能及的事情。 比如,孩子第一次一个人吃饭,过程肯定是艰难的。他会把饭弄得到 处都是。他握不住勺,放不进嘴巴。不管怎样,父母不要因为孩子做得不 好,就取而代之。一旦这么做,孩子就永远无法真正独立。 父母要学会接纳孩子在尝试独立过程中的各种缺陷。当他做得不好时, 007儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 鼓励他;当他取得一点进步时,赞扬他。让孩子感到“我行”,这非常重 要。这是孩子独立性得以发展的动力。当孩子拥有了这种动力,才可以勇 敢地去尝试未知。面对挫败,他也会比其他人多一些韧劲。 父母是孩子成长路上的领路人。父母的态度和举动时刻影响着孩子今 后人格的形成。只有父母懂得接受孩子的不完美,陪他进步,给他耐心, 孩子才可以独自吃饭、刷牙、睡觉……最终成为一个独立的个体。 (2)孩子做错了,要给予鼓励和引导 孩子在进行第一次尝试的时候,都会出现很多乌龙。我家妞妞第一次 洗葱就是拿热水去洗的。那年冬天,我准备做晚饭,一个人忙里忙外。妞 妞看我忙,于是主动过来帮忙我洗葱。 冬天我们怕水凉,常会用稍热一点的水来洗东西。我忘记了提醒妞妞 葱不宜用热水洗。当她兴冲冲地把洗好的葱递给我时,我顿时傻了。这哪 里是葱,简直跟烫熟的青菜一样。 当然,在孩子面前,我克制住诧异的表情。我清楚,这时的孩子内心 敏感、脆弱,哪怕善意的取笑也不可以。一旦让她意识到事情做得不好, 就会失去尝试的热情。 所以,我赞赏地摸着妞妞的头,夸她洗得干净。为了避免犯同样的错 误,我告诉她,以后洗葱时可以用稍微凉一点的水。如果怕水凉,可以戴 塑胶手套。 “葱跟其他蔬菜不一样,碰到稍热一点的水容易焉。就像你一样,碰到 冷一点的天气,就浑身发抖。下次记住啦!” 因为我在指出问题的时候,特别友善,也充满诚意,妞妞没有表现出 一点不开心。她很开心地接纳了我的意见。更重要的是,她对新事物的热 008一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 情没有丝毫减少。当遇到困惑或者弄不清楚的问题时,她会过来先问我。 这时,我内心是喜悦的。我知道,我对孩子的鼓励、引导起了作用,孩子 对我充满了信任。 (3)培养孩子独立思考的能力 随着慢慢长大,孩子对周围的事物越发好奇,每天都会问父母很多问 题。当孩子提出问题时,父母尽量不要直接告诉他答案。虽然直接告诉孩 子答案,能很快解决孩子的困惑,但是不利于孩子的独立思考。长此以往, 孩子遇到问题就会懒得思考,总希望别人能够提供现成答案。 此外,很多问题并没有固定答案。同一件事,不同的环境,会有不同 的处理方式。对孩子提出的问题,父母应鼓励他们自己去思考、观察,通 过自我探索去找到答案。如果可以,父母要多花一些时间去和孩子一起探 索。有了父母的陪伴,孩子探索未知的信心会更坚定,面对未知也会更 勇敢。 父母要注意平时培养孩子独立思考的能力。比如,讲故事时,讲完开 头和过程,不要急着讲结尾,可以问孩子:“你觉得结尾会怎样呢?”当孩子 说出自己的答案时,你再告诉孩子这个故事的真实结局。 再比如,让孩子做些力所能及的家务。孩子做家务时肯定会遇到很多 问题。这个时候,父母不要插手,鼓励孩子自己寻求解决办法。若是孩子 经过思考,依然不知道怎么办,父母再告诉他具体怎么做。经过多次练习, 孩子的独立思考能力就可以得到培养和加强。 009儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 3. 别人碗里有的,我也要——孩子的攀比之心在萌发 有一次,我带妞妞去朋友家做客。吃饭时,妞妞看到朋友的孩子碗里 有小龙虾。于是,她指着朋友孩子的碗,冲着我喊:“妈妈,我也要。” 妞妞对小龙虾过敏。于是我跟她说,妞妞不能吃那个,吃了会拉肚子。 她曾经背着我吃过两次,结果痛得小脸青紫,上吐下泻。可能孩子记性差。 妞妞不听我的劝告,嘴里一直重复那句话:“我也要!” 相信很多父母都遇到过类似的情况,只要是小伙伴有的,自己没有, 孩子就会哭闹。 不少父母都知道:一旦纵容孩子,就很容易形成攀比的坏习惯。此时 许多父母都会对孩子进行武力管教或语言训斥。其实,严格说来,孩子这 个时候的行为不叫“攀比”,叫“对比”。 孩子是世界的生客。比,是他认识世界的一种方式。通过对比、类比, 他可以知道自己和他人的不同。 我弟弟小的时候,看到女孩子坐着小便,联想到自己却是站着,他才 明白男孩和女孩的不同。“原来她们是坐着,我们是站着。”弟弟对堂弟说 这个话时,脸上呈现出发现新大陆一样的惊喜。 不过,从他的表情和语气中,我知道,这话没有任何贬低之意。他惊 喜,只是因为他发现了一个从未知道的事情,仅此而已。 区别于大人之间的攀比,孩子之间的攀比没有太多的功利成分。别人 010一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 有的,我也要。这是因为孩子认为,世界是公平的,我和他一样,所以他 有的我也应该有。 认真观察,你就会发现,孩子之间的比,更多的是发生在同龄人身上。 你很难听到哪个孩子说,那个叔叔抽烟,我也想抽烟。因为抽烟没有发生 在同龄孩子身上,所以他没有想要的心理。 孩子时期的攀比,虽然不严重,但是如果不对其进行正确引导,长大 后他就会变本加厉,不断地向你提出各种要求。一旦你达不到要求,他就 会发火、赌气、绝食。并且,他不会认为自己的行为有何不妥。当他进入 社会后,就会因为欲望得不到满足,做出一些过激的行为。所以在孩子小 的时候,父母要对他的攀比行为给予正确引导。 育儿经 (1)不否定、不批评 当父母发现孩子有攀比倾向时,要做到不否定、不批评,把它当作孩 成长的一种经历,给予尊重和理解。不对孩子冷嘲热讽,不对孩子说这 样的话:“你咋不和别人比学习呢?”“就知道和同学攀比,你怎么那么不懂 事呢?”…… 用这样的语气反击孩子,虽然会让父母觉得很解气,但是对孩子当下 的处境一点帮助都没有。相反,它还会引起副作用,疏离孩子和父母的关 系,加重孩子想要的决心。孩子都有逆反心理,有时候你越不想给,他就 越想要。一旦他产生这样的心理,父母想缓和问题,就不容易了。因为你 011儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 已经冒犯了孩子,让他觉得心灵受到伤害。 (2)明确告知孩子“你应该怎么比” 既然攀比不能避免,那就鼓励孩子把“攀比”用在“正向的地方”。父 母可以告诉孩子,什么才是应该比的。比如,隔壁的健健成绩很好,这才 是我们应该去比的。你要把他当作榜样,向他学习,拥有和他一样优秀的 成绩。熊熊很有爱心,经常帮助有困难的同学,对待长辈也很有礼貌。你 要学习熊熊的为人。蓝蓝的钢琴弹得很好。同是学习知识,他比你做事有 毅力,你要向他看齐。 引导孩子把攀比用在正确的地方,告诉他,可以和别人比,但是要通 过自己的努力去实现,而不是依靠父母去实现。因为依靠父母,就算比赢 了也不光彩。 如果孩子和别人攀比时,总赶不上别人,父母要及时鼓励孩子:“输赢 并不重要。只要你付出了努力,比昨天有进步,那就可以。” 总之,父母不能全盘否定孩子的攀比心,要一分为二地看问题。当他 的攀比是负面的时,要引导他;当他的攀比是正面的时,要鼓励他。父母 要给孩子最大的理解和关爱。只有这样,孩子才会感受到父母深深的爱, 才能获得健康成长。 (3)懂得正确回绝孩子的要求 孩子毕竟是孩子,虽然父母明确提出,要依靠自己的努力去和别人比 较,但是孩子总有办不到的时候。比如,同桌的书包很好看,他也想要。 但是孩子依靠自己的能力办不到。当孩子提出这样的要求时,父母要懂得 正确的拒绝。 比如,你可以这样跟他说:“妈妈目前也拿不出这个钱。等有钱了,一 012一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 定给你买。”这是缓兵之计。有时候孩子“想要”某件东西,并不是真的 “想要”。孩子只是一时兴起,看到小伙伴有了新鲜玩意儿,自己也要过把 瘾。等他那个劲儿过了,就没那么想要了。 如果这个办法搞不定,你可以试着建议他,用自己的压岁钱去买。如 果他的压岁钱不够,你可以鼓励他做家务,利用劳动获取报酬。通过商量 的方式和孩子沟通,哪怕你不能立即满足他的要求,他也不会撒泼打闹。 而且在这个过程,父母也对孩子如何解决问题、如何面对自己的欲望做了 正确的引导。 孩子在成长的过程,会产生出一些在父母看来不那么好的行为、想法。 对此,父母不可一棒子打死,要理性地看待孩子的各种行为,接纳,理解, 然后引导。这才是正确的教育孩子的手段。 4. 自己不吃,也不许别人吃——自私和傲慢心理的共同使然 孩子无理取闹起来,真的令人头疼。比如,吃饭时,他在饭桌上各种 捣乱,拿着勺子一通乱挖,挖了又不吃,都扔桌上、地上。孩子自己不吃, 也不让别人吃。 遇到这样的熊孩子,父母都感到很无奈。他们既担心,如果放任不管, 孩子以后会变得自私、任性,凡事以自己为中心;又担心,如果管不好, 伤害了孩子,会给孩子造成心理阴影。 其实,父母不用过多担心。孩子的做法源自自我认知。他觉得他不吃, 别人也不吃。他分不清自己和他人。父母只要了解孩子行为背后的心理, 013儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 加以正确引导,孩子的行为是可以纠正的。 就拿成年人来说,成年人的很多行为和孩子的行为没有本质区别。比 如,有些你认为不合适的行为和事情,可能别人觉得没什么。但是看到别 人那样做,你就会不舒服,无法接受。我们的这种心理和孩子的心理大同 小异。只不过,我们懂得克制、调节自己,而孩子不懂而已。 由此可见,孩子的行为并不是什么特别严重的行为。只要父母通过恰 当的方式进行科学的引导,孩子完全可以慢慢地将这种行为纠正过来。 那么,父母具体要如何引导孩子呢?以下几种办法可以参考: 育儿经 (1)告诉他,打扰别人吃饭不礼貌 告诉孩子,就像你玩游戏时不喜欢父母打扰一样,别人吃饭时也不喜 欢被打扰。通过类比形式,告诉孩子,打扰别人吃饭是不礼貌的行为。 父母千万要注意,不要对孩子单纯地进行说教,尤其不能用抽象的词 汇。如果你只是一味地说这种行为不好,具体怎么不好,孩子没法理解。 但是,如果你把他的行为,和他玩游戏时被人打扰联系起来,他就会印象 十分深刻。因为他讨厌玩游戏时被别人打扰,换位思考,就能意识到,打 扰别人吃饭,这让人很讨厌。 和孩子沟通,要懂得站在他的立场去思考。为何有些父母经常苦口婆 心地告诫孩子不该这样做,孩子就是听不进去?很大一部分原因是,你没 有说到他的心坎里去。说白了,你的话,孩子没有听懂,或者他没有感同 014一、孩子饮食习惯不好,内心纠结的不是食物 身受。 打个比方,你跟孩子说 100 万元人民币,他对于 100 万元到底有多少 没有直观的理解,但是你和他说,那些钱可以买 50 大卡车的棒棒糖,他就 比较好理解了。 教导孩子也需要技巧,父母尽可能把事情描绘成孩子可以理解或联想 到的事情。只有这样,孩子才能明白事情的性质,进而收敛和改正自己的 行为。 (2)人与人之间存在边界,要懂得尊重别人 人与人之间存在边界,孩子和大人之间也是如此。千万不要以为孩子 还小,没有必要教他这些东西。有些父母当自己的熊孩子冒犯到其他人时, 就以孩子不懂事为由,要求人家不跟孩子计较。这种做法不仅是对孩子的 纵容,也是对他人的不负责。父母是孩子的镜子。一旦你的做法让他产生 了“我是孩子,所以做坏事不用承担责任”的认识,他就会逐渐形成“我 小我可以不受约束”的心理。久而久之,孩子就会变得骄纵跋扈,没有同 理心。 所以,当孩子犯了错误,哪怕别人不与孩子计较,父母也要通过一定 的方式让孩子明白,他的行为是错误的。 你可以这样反问他:“如果我不喜欢看柯南,我也不允许你看,你会乐 意吗?”如果孩子说:“不乐意。”那你就可以趁机教育他:“那你以后自己不 想吃饭,就不要影响别人,好不好?因为你影响别人,别人也会不高兴。” 相信通过类比,对孩子进行劝告,孩子可以清楚地意识到自己存在的问题, 从而去改正自己的错误行为。 015儿童行为 学——懂孩子才是真的爱孩子 (3)学会克制自己的情绪 有时候,孩子吃不下饭或者没有心思吃饭,看到别人吃得很香,他心 里会感到不平衡。所以他想给别人捣乱。因为孩子对自己和他人没有清晰 的边界,他觉得他不吃,别人也可以不吃。他分不清自己和他人。这个时 候,父母要告诉孩子,要懂得克制自己的情绪。 情绪对孩子而言是一个高深的词汇。要想让孩子管理好自己的情绪, 很难。所以,父母要给孩子提供一些帮助。 比如,看到孩子情绪不对时,你可以问他,为什么不高兴。是饭菜不 好吃,还是想到什么不开心的事情。鼓励他说出来,然后和他一起解决问 题。当孩子从不愉快的情绪里走出来时,你要告诉他,当众摆臭脸、发脾 气,是不好的。大人不喜欢这样的孩子,其他小朋友也会远离这样的人。 时间长了,就没有人愿意和你做朋友。 “你看熊熊,小伙伴都不跟他玩儿,就是因为他经常乱发脾气。”“我知 道,你肯定不想成为和熊熊一样的小朋友,对吧?” 没有哪个孩子希望别人讨厌自己,一旦他明白任意发脾气带来的后果, 基于对后果的害怕,他也会克制自己的情绪,逐渐地改变以自我为中心的 坏习惯。 孩子在成长过程都会犯错。犯错不可怕,可怕的是从不改正错误。父 母千万不要因为孩子在公共场合不懂礼貌,做了错事,就大发雷霆,要理 性地看待孩子的每一次犯错。孩子犯错的过程,其实也是一步步认识世界、 认识自我的过程。犯错,其实是孩子成长的催化剂。如果父母懂得利用这 个机会,给孩子传输正确的价值观和人生观,孩子会成长得更快。 1.结合鲜活的案例讲述儿童行为心理学原理和知识 2.分析孩子在学习生活中常见问题,帮助家长正确理解孩子的行为和内心 3.改变不正确的教育态度和方式,尽早学会如何与孩子无障碍沟通,更好地教育孩子 4.讲述身边的生动案例,给家长有益的思考和借鉴 5.一书在手,增进父母对孩子的了解 6.本书旨在培养家长对孩子的理解能力 7.8堂儿童行为心理学课, 8.64个真实案例,64种亲子方法 9.爱和理解是父母给予孩子最好的礼物,理解孩子就要读懂孩子的行为和内心