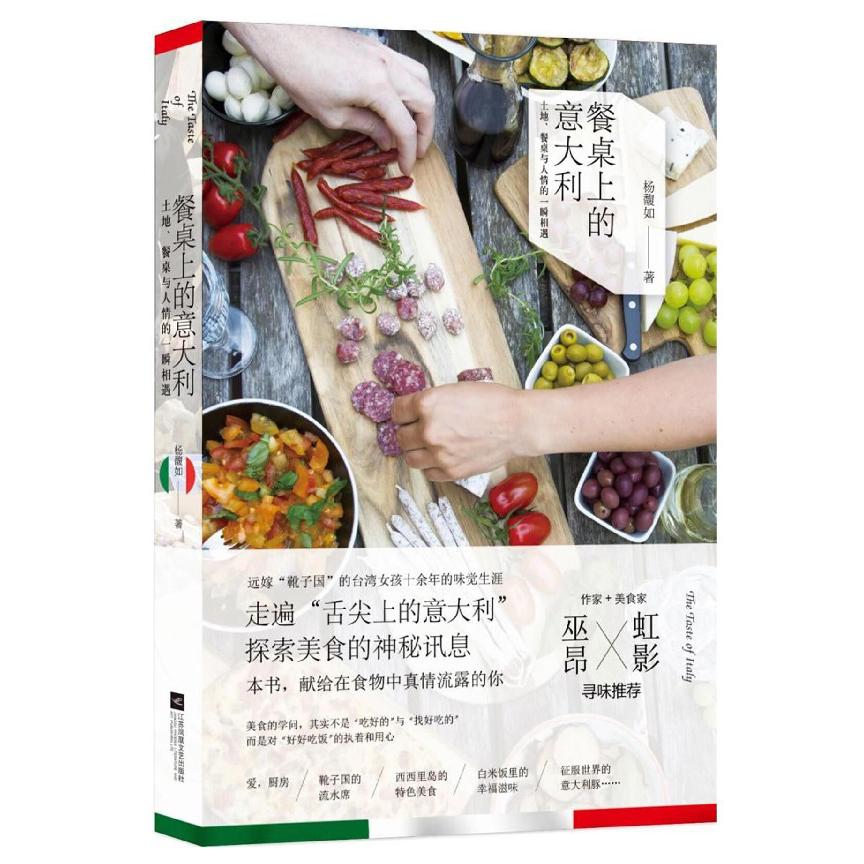

出版社: 江苏文艺

原售价: 48.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 餐桌上的意大利(土地餐桌与人情的一瞬相遇)

ISBN: 9787559402011

杨馥如 中国台湾辅仁大学德文系、英文系双学士,英国牛津大学应用语言学硕士,意大利特伦多大学大脑与神经科学博士。 她曾经是一名小学老师,现在是大学教授,意大利媳妇。因为名字里有大大小小的口,杨馥如的工作总是跟“讲话”和“吃”有关。她在杂志专栏撰写美食、旅游、有机农业等方面的文章,同时也在中国教意大利料理、在意大利教烹饪中国菜,还曾带团走访意大利经典食材生产者,吃遍大街小巷。

关于美食, 那些意大利人教我的事 分享两个经验。 每逢春夏间,我会回中国台湾的辅仁大学开课,从文化角度探 讨意大利美食。面对这样一堂“美食课”,前来的同学或是身边亲 友会问:这门课的内容是什么?整学期教做菜?讲有名的餐厅或是 到意大利旅行时该吃的美食?我摇头。 这些年回中国台湾,朋友们总会要求我做意大利菜分享。有次 大家想学海鲜炖饭。一进厨房,问朋友这虾打哪儿来的,心里想着 太平洋或沿海养殖场之类的答案,朋友却说:“超市。”没有不对, 却很直接反映出我们对食物源头的疏离。 跨领域的美食学: 吃下肚子的东西,你真的认识吗? 意大利人对“吃”认真、对“农业”看重,打从心底开始,也实践于生活: 他们重视摆盘与调味,但更认真地跳脱出网络评比的迷思;意大利人习 惯吃家附近生产的东西,很少挤在店里排队,他们与食物生产者是好朋友, 花很多心思捍卫传统、照顾土地。 在意大利,食农紧紧相连,生产者不是代号编码,而是我们认识的人, 他们对自己生产的食物自信而骄傲;在意大利,“美食学”是一门跨领 域的科学,贯通厨艺、农业、历史、医学、人类学与经济学;“美食学” 也是“胃”的管理法则,是肉上顶着一片田的智慧。 中国拥有优秀的农耕技术与滋味丰美的农产品,大家生活里也总是 绕着美食打转。但一波波危害健康和重挫中国食品声望的食物安全问题, 怎么会发生在一个如此“重吃”的国家? 生活里这么多时间与话题都围着食物打转,但我们对吃的重点到底 摆在哪里:CP 值、排队名店、媒体报道、名人代言?大量信息、华丽形 容词如气泡翻滚,却掩盖了许多关键问题:我们真的知道自己吃进肚子 的是什么东西、品质如何,源头是否单纯?新不新鲜,有没有添加有害 化学物质,制作过程卫不卫生?如何被包装、运输?价格反映出食材、 广告费用、运送成本还是制作流程?预煮或加工过程中有没有让营养流 失,甚至危害健康? 我们的食物,起点不是超市、厨房、加工厂。它们经过一段或长或 短的旅行,流转于不同人之手;它们源自田野、大海、草原、河流,甚 至来自我们从未想象过的地方,最后来到你我的盘子里。 吃下肚子的东西,你真的认识吗? 是的,我们都是食品安全问题的受害者,但有没有想过,买车买电 脑前,我们会精心调研,但买食物之前呢?我们花在了解食物上的时间 到底有多少?就算真的花了心思,是不是仅专注在价钱比较、网络食记, 而不是去认识食物生产者,探索制作过程的来龙去脉? 难怪,此刻我们都是食品安全问题的受害者。 美食,“价格”与“价值”之间 美食是什么?怎么定义? 我曾在 facebook 社群进行调查,得到许多有趣的答案:海外游子心 里的美食是“回国后第一个想吃的”,甚至牵动童年回忆与怀乡心情; 不少回答提及美食并非以“价格”衡量:跟心爱的人共享,吃的过程记 录生命珍贵片刻,并不见得要特别精致,或来自声名大噪的餐厅;餐饮 界的朋友强调,美食是用心制作、食材新鲜,且传递真实滋味。 Gastronomy(美食学)来自希腊文,字根 gastro 是希腊文的“胃”; 字尾 nomos 则是“管理、法则”。所谓的美食学,就是要符合“胃的管 理法则”。把胃管好不见得要山珍海味、星星加持:依时令吃饭、选择 新鲜健康的食材、使用适当的调理方式,其实更为重要。 巧的是,欧洲的“美食学”与中文的“胃”,概念不谋而合。甲骨文中“胃” 字以米袋为形,《说文解字注》中写着“胃为谷府”;《史记·天官书》 则说“以胃为天仓”;现代的“胃”字,肉上顶着一片田,一切直指食 物之美在于天地与人类自身的和谐共处。 意大利慢食运动发起人卡罗·彼得里尼(Carlo Petrini)为美食做了 很好的注解:“美食非关贪饮暴食。从原料、生产流程、商业活动,一 直到我们的味觉与消化……美食是跨领域的,贯通厨艺、农业、人类学 与经济学、历史甚至医学……” 这也是为什么我的课会从涵盖天地人的文化角度探讨意大利饮食, 希望能用共通经验来审视中国:与土地和食物源头疏离、不懂得农夫及 生产者的“价值”,不但所食难安,美食亦无法成气候。 买卖认脸,产地与餐桌间的沟通 在中国台北,外食十分方便;在意大利生活,跟着婆婆学做菜、上 市集采买,发现厨房与市集里有挖不完的宝藏,更有代代传承的智慧。 这几年在厨艺课程中带着学员亲手做意大利面,从揉面擀面开始;佐面 的肉酱、番茄酱也自己做,统统从原料开始动手。 过程中,大家慢慢体会到每样东西的制成,是要花时间的—自制 的番茄酱绝不会红得鲜艳,也没有人工甜味剂,但西红柿、大蒜、罗勒来做番茄酱该有的香气滋味,一样也没少;用面粉和鸡蛋两种原料做成的手工面条, 制作费时费工,保质期短短两天,那外面买的面条怎么可以如此便宜、 保质期长到天边? 亲身参与食物制作,才会了解从食材到成品的每个环节,真正认识 原味、知悉成本、懂得品质;辛苦做出来的食物口口珍贵,我们开始舍 不得浪费,并学会质疑放不坏的食品里到底加了什么,不再吃颜色奇怪 和味道假假的东西;只有在家自己动手,才能享受安心食物。 意大利人特别重视“吃认识的人做的东西”这回事。他们喜欢开车 到牧场买牛奶,那里自产自销,生产流程透明,奶农会告诉你最近季节 改变,连带影响牧草的生长,挤出来的牛奶颜色也跟着不同。城里多数 烘焙铺子是“前店后厂”形式,客人在前面店里买,老妈妈、师傅们在后面的工作坊忙碌穿梭,架上卖完直接进厨房取,新鲜温热直送。 没有中央厨房与长途配送,食物里程数极短,来源单纯。从另一个角度来想,意大利人认脸做生意,价格不是唯一考量:买卖重视人与人 之间的沟通,利字不在前头,信任摆第一位。这些古老的食物交易方式, 在工业与资本主义社会被视为落后,在食品安全问题频发的今天却显得 弥足珍贵。 生活里做改变,认识真实滋味 美食主义在当今社会里似乎有被精英化的趋势,“吃好的”暗喻买 得起高级食材、花得起大把钞票进高档餐厅。十年的意大利生活,让我 发现令人安心的好食物不一定昂贵,但是想要吃得安心、吃得好,生活 需要做些改变。 改变一:上市场、动手做 在一次对谈中,慢食协会的彼得里尼和法国名厨艾伦·迪卡斯(Alain Ducasse)不约而同地提到:想要吃得好,我们必须重新发现“上市场”与“动 手做”的乐趣,也要扭转以“方便省钱”为先的思维,再一次思考食物系统。 这几年厨艺课程中,学员常告诉我,从完全不做菜到尝试动手做, 跨出这个坎其实没有想象中那么难,而且乐趣无穷。自己下厨不等于拒 绝上好馆子。若能经常自己烹调,绝对有助于判断餐厅好坏,及分辨葫 芦里卖的是“吃好的”的精英思维,还是“吃得好”的良心事业。 改变二:主动的消费方式 同一个地方可以买到所有东西固然方便,但大型商场里,生产者和 消费者的沟通被截断,上架基于商业考量,不一定买得到顺应时节的食物。 上世纪九十年代开始,“共组合作社”在意大利各地萌芽:由消费者自 行发起,成员们严格挑选环境友善、坚持公平交易、提供安心好食的生 产者,并形成当地配送网络;生产者也肩负教育责任,传播基础农业知识、 食物相关议题和时令作物的最佳烹调方法。意大利每个城市都有农夫市 集,大家喜欢直接从源头(农夫或生产者)买,当季生产的蔬果趁鲜吃, 没有多余包装与加工,源头产地到消费者餐桌的路径缩短,摒除中介与 长途运输,不仅新鲜,更物美价廉。 市集 改变三:享受自己种植的乐趣 大城市居民说这是唱高调,但用一方小阳台种可入菜的香草,是好 的开始,也有随手拈来的芳馨与安心。好友告诉我,自从在厨房窗台上 种了罗勒、迷迭香,有绿意陪伴,做菜更享受,也才知道食物真实的气 味并没有人工香料那般浓重。 改变四:走入农场亲身体验 意大利有许多 agriturismo,结合 agri—(农作)与 turismo(观光)。 异于一般的休闲型农场,来到这里的大人小孩不会拿捆好的野草喂小动 物、看剪羊毛秀,而是真正进入山林、亲近土地,谦卑地弯下腰去认识 每种作物,让裤脚沾满泥土。唯有亲身接触食物源头,才能了解播种发芽、 开花结果需要耐心等待,有做不一定有得,冥冥之中自有注定;也体会 到“靠天吃饭”这回事,会反应在产量上,价格绝对连带受影响,于是买菜、 吃东西时懂得在“价格”和“价值”间三思而行。 大家常问我,是否到意大利才开始做菜?的确是的。 意国的慢生活让我有机会贴近土地,时时与农友互动,进而体会到 美食的真谛:知其所食,惜其所值,只要是“真食物”,田里采来充满 泥土味的马铃薯、家里手工制作的糕点,每一样就都与米其林三星餐厅 里的食物同等美味珍贵。 02 白米饭里的 幸福滋味 意大利和中国很像,有深厚的米饭传统,稻米也成就了许多美 味。但讲到意大利,大家就会想到弹牙的面,却不知道意大利其实 是欧洲最重要的稻米产区,米饭亦衍生出许多迷人的文化。“生在 水里,死在酒里”,意大利人是这么形容米饭的,难怪他们的炖饭 会让全世界醉心。 2008 年结婚前夕,我殷殷托付每一位飞来参加婚礼的亲友, 请他们带上一把中国米。意国婚礼有个特别的习俗:新人步出礼堂 时,婚礼来宾会拿一大把白米往新人身上撒,祝福他们多子多孙, 未来生活衣食不缺。 意大利的“米习俗” 米在中国民俗里扮演着重要角色:婚礼迎娶仪式中以米筛遮日,避 免犯冲,也会用米筛封门防止福气流失;对意大利人来说,稻米象征丰 足无缺、富贵兴旺。大把大把的生米撒在新人身上,代表宾客对新郎新 娘满满的祝福。 这个传统对吃米长大的中国媳妇来说,亲切异常:中国的卤肉饭、筒 仔米糕、香菇油饭、炒饭,每一种家乡味不但在成长过程中满足口腹之欲, 也抚慰心灵。远嫁异乡的幸福时分,能被撒米祝福,当然要用祖国的阳光、 空气和水孕育的好米。 意大利的撒米习俗沿袭自古希腊时期。在这一脉相承的文化里,稻 米是幸福的象征,代表子孙满堂、衣食无忧。当时人们会在谷物女神狄 蜜忒[1]的神殿撒米或麦祭祀,祈求丰收。这个传统从神殿延续到婚礼, 宾客撒米祝福新人丰足多产。另有一说,来自中国“一个好人”的故事: 饥荒岁月里,好人拔下自己的下排牙齿撒入一片荒地,后来竟然长出稻米, 帮助大家度过灾年。 稻米 意大利的“米历史” 有人说,米是开疆拓土的亚历山大大帝从亚洲带回的纪念品;也有 人说,中世纪时期,阿拉伯人攻占西西里岛时,辗转将稻米从西亚传入 意大利;第三种可能是精明能干的威尼斯商人在东西交易的过程中,让 稻米在欧洲大陆落地生根。再怎么众说纷纭,食物史学家大抵同意稻米 源于中国一带,经由印度传入意大利。因缘巧合传入靴子半岛的品种与 中国台湾的蓬莱米拥有同样的血脉,皆属粳米,身材饱满圆胖,米芯 Q 弹。 罗马时期,稻米被视为珍贵的“进口商品”,奇货可居,仅在王公 贵族之间流通,并被视为养生治病的食材。牛津大学编纂的《意大利饮 食百科》(Oxford Companion to Italian Food)中记录了这么一段:“罗马人也 喝粥,将白米煮滚至绵软后加入杏仁露或牛奶,据说有抚慰肠胃的作用。” 这不禁让我想起有次用意大利米细细熬了广东粥与公婆分享。不敢多 给,小小一碗,完全不指望他们会说好吃。当时全然不知意大利人也有喝 粥习惯,而且心心念念,担心他们无法接受“外国食物”。吃完,婆婆竟 然激动地告诉我,那粥,简直像小时候生病时妈妈煮给她吃的一样:大骨 汤清甜,米粒开花软烂,简单平淡却香气饱满。外国媳妇熬煮出婆婆记忆 里的“妈妈味道”,中国与意大利的相似之处亦再添一笔,心里着实感动。 北意出好米 意大利产米区主要在北部的皮埃蒙特、伦巴第、威内托三个大区。 清澈的水源来自阿尔卑斯山,注入蜿蜒而贯穿北意的波河。将近七百公 里的河流主干配上规划良好的运河渠道,充分灌溉了良田。每年四到五 月耕种,九月十月收割,波河平原常年出产好米。 以米为基础的意大利美食千变万化,咸甜皆有,从热乎乎的冬季汤 品到夏季清爽的米沙拉,炖饭则是其中的明星。名字讨喜的“电话线米球” (suppli)是南意传统米食点心:饭团里塞了马苏里拉奶酪(mozzarella) 下锅油炸,起锅后趁热剥成两半,遇高温融化的奶酪拖拉成丝,像极了 电话线,因此得名。 身形浑圆的意大利米按米粒尺寸(长度)分类:一般级(Comune) 短胖,颗粒最小,通常拿来熬粥或做甜点;中级(Semi?no)身形略大, 代表品种为 Vianone Nano,拿来做饭团或炸米球恰好;标准级(Fino) 个头又大了些,耐煮而且口感紧实,适合做成夏季开胃的米沙拉;细 长级(Super?no)颗粒大而修长,是上乘的炖饭用米。最著名的品种为 Canaroli,有“米界法拉利”之称,顶级美味不言而喻。也属细长级的另 炒饭 豌豆薄荷炖饭 一品种 Arborio,大家叫它“珍珠米”,虽然吸水性稍弱,但浓糯厚实的 口感不减,也很适合做炖饭,而且价格亲民。 大家都爱 Risotto 知不知道歌剧里也有炖饭的踪影? 意大利作曲家罗西尼的作品《唐克雷迪》(Tancredi)以十字军东 征为背景,描述烽火年代的爱情故事。里面美丽的咏叹调《心跳连连》 (Di tanti palpiti)是年方二十、正要出道的罗西尼在做炖饭时灵光乍现, 谱写而成的。曲子旋律优美,深受大众喜爱,这部被后人戏称为“炖 饭歌剧”的作品让他在欧洲一炮而红。 产米的北意三大区利用各地特色食材,发展出不同的炖饭料理。在 松露和巴罗洛红酒(Barolo)的故乡皮埃蒙特,这两项顶级食材融入炖饭, 让食物身价非凡。来到威内托大区的旅游胜地威尼斯,可不能错过综合 海鲜炖饭与乌贼墨汁炖饭,它们是地方菜的天王天后:前者集海鲜与米 香于一盘,后者的特殊风味令人难忘。色泽金黄的米兰炖饭(Risotto alla Milanese)有“炖饭之王”的美称。传说十六世纪米兰大教堂兴建时期, 番红花是用来彩绘教堂玻璃的颜料。一位工匠粗手粗脚,不小心把这黄 澄澄的染料洒进米里,阴错阳差成就了经典美味。 如同中国过年会吃年糕、端午时节粽香飘、男孩满月吃油饭,意大 利的各个节庆里也少不了米食身影。 有一年圣诞期间,受邀到威尼斯友人家做客,餐桌上那道鳗鱼炖饭 的滋味,至今回味无穷。威尼斯南方沿海是鳗鱼产地,每年秋冬野生海 鳗洄游,肉质紧实却不失肥美,是当季上好食材。 朋友的老妈是处理鳗鱼的高手,身手利落非凡。以下动作发生在数 秒之间:她抄出一根又长又粗的铁钉,“嗒”一声毫不留情地将乱甩的 鳗鱼头固定在砧板上,左手使劲抓住挣扎的鳗尾,右手持利刃,霎时白 光一闪。 鳗鱼去皮切丁后,立即下锅,嫩煎锁住鲜美,也带出酥脆口感,最后 加入炖饭同煮。做这道料理必须使用陈年旧米,吸水性较强,烹煮过程中 吸饱鳗鱼的鲜润油脂与蔬菜高汤的甘甜,加上欢乐气氛提味,是节庆里的 必备。 跟着意大利妈妈这样做炖饭 做得好的炖饭,米形完好,口感丰腴圆滑,米心坚实却不生硬,嚼 起来唇齿生香。意大利妈妈们做炖饭有许多“诀窍”,每家食谱各有千秋, 不过“三心”绝对是共通原则。 “三心”指的是“耐心”“爱心”“好米心”。做炖饭不能偷工减料, 就是要投资时间,全程“耐心”搅动,带着“爱心”下厨房,最后成品 绝对值得—煮得“好米心”的弹牙炖饭。 文火热锅,用橄榄油慢炒洋葱丁,直到透明晶亮、甜味尽出。再加生 米进去煸。闻过中国街头卖的“爆米花”吗?等到米粒炒出爆米花的香味, 就是加白酒的时候。入锅的酒一遇热,哗啦冒泡,瞬间酒香米香扑鼻而来, 原来开心是闻得到的。 接着就是磨炼耐心了。 等到酒汁收干,紧接着得加高汤。做炖饭最重要的是“加水与收汁 的循环”:每每加入水—酒也好、高汤也罢—都要等到收了汁,才 能再加新水。用的高汤一定要热,绝对不能用冷汤去煮,否则瞬间降温 会影响米粒口感。意大利人吃米和吃面一样讲究“弹牙”,依照加水收 汁的循环将米煮到九分熟,拌进奶油增添滑润度,最后加锅盖焖上两三 分钟便大功告成。 白米里的两地相思 虔心学习两地食材越久,越会发现“异中有同”的惊喜。稻米,就 是最好的例子。 意国寒冷的冬天里,习惯喝热汤的中国胃总会犯寒。刚移居时,苦 于找不到熬粥的家乡米,殊不知意大利米天经地义能替代中国蓬莱米, 煲出一锅清香而且透白水润的好粥。几年前在中国台湾开授意大利料理 课时,学生询问做炖饭是否能以中国米取代,起初仍坚持意式料理的正 统性,不晓得只要抓住烹煮诀窍,中国米也能做出意式炖饭的纯正好味道。 于是食物透过味蕾与记忆,在相隔万里的两个家之间搭起一座桥, 滋味里,尽是相思。 作家×美食家 虹影 巫昂 寻味推荐 远嫁“靴子国”的台湾女孩 十余年的味觉生涯 走遍“舌尖上的意大利” 探索美食的神秘讯息 美食的学问,不是“吃好的”与“找好吃的”, 而是对“好好吃饭”的执着和用心 精美图文 全彩印刷 感官盛宴