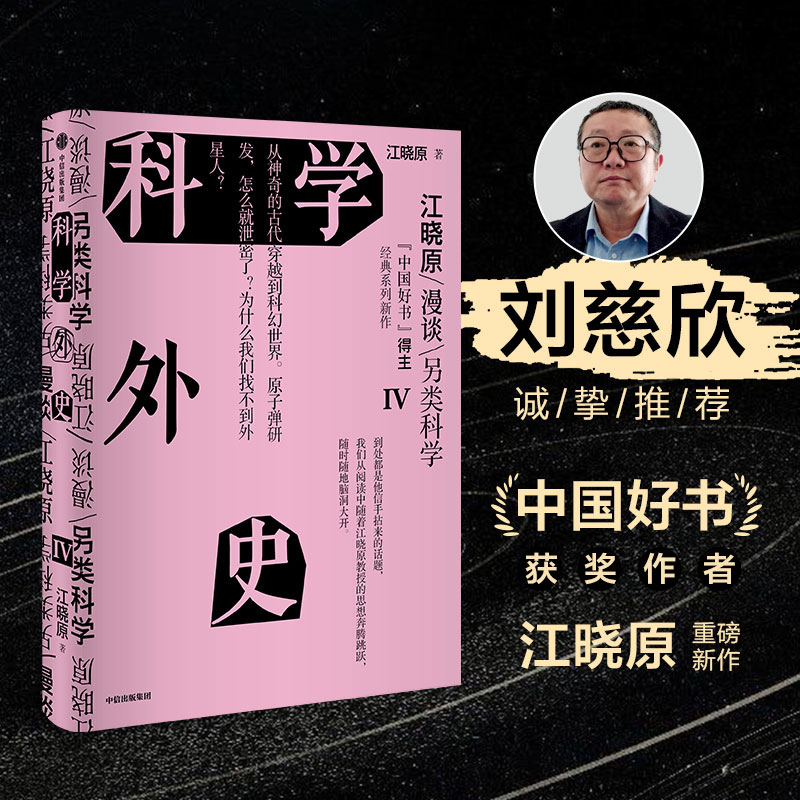

出版社: 中信

原售价: 69.00

折扣价: 47.00

折扣购买: 科学外史IV

ISBN: 9787521761894

江晓原,上海交通大学讲席教授,博士生导师,科学史与科学文化研究院院长。曾任上海交通大学人文学院首任院长、中国科学技术史学会副理事长。1982年毕业于南京大学天文系天体物理专业,1988年毕业于中国科学院,中国第一个天文学史专业博士。1994年中国科学院破格晋升为教授。1999年春调入上海交通大学,创建中国第一个科学史系。已在国内外出版专著、文集、译著、主编丛书等百余种,长期在京沪报刊开设个人专栏,发表了大量书评、影评及文化评论。科研成果及学术思想在国内外受到高度评价,并引起广泛反响,新华社曾三次为他播发全球通稿。

原子弹泄密案与科幻黄金时代 大约在2010年前后,我和穆蕴秋博士一起研究过若干个科学史案例,都是科幻成为当时科学活动一部分的个案,这些研究论文陆续发表在各种学术杂志上,后来集中收入了我和她合著的《新科学史·科幻研究》一书中。从时间上看,进入20世纪之后,这样的个案就逐渐少见了,但与之异曲同工的故事仍会发生。 曼哈顿工程泄密了? 1944年2月,美国科幻杂志《惊奇科幻》(Astounding Science Fiction)上发表了一篇科幻小说《生死界线》(Deadline),作者是卡特米尔(Cleve Cartmill)。小说的故事是两个集团Sixa(隐喻轴心国)和Seilla(隐喻同盟国)的全球战争(隐喻当时正如火如荼的第二次世界大战),其中出现了一种“终极武器”——使用元素铀的超级炸弹。小说中一位间谍潜入敌方,拆除了这颗原子弹。 以科幻文学的标准来看,《生死界线》是一篇“低劣的小说”,但小说出版一个月之后,负责国家安全调查的特工赖利(Arthur E. Riley)就上《惊奇科幻》杂志编辑部查案了!因为小说被认为有严重的泄密嫌疑。 这篇“低劣的小说”为什么有泄密嫌疑?我们梳理一下时间线就能明白: 1938年12月,德国一个实验室实现了核裂变, 1939年,美国科学家也在实验室证实了核裂变, 1939年8月、1940年3月,爱因斯坦两次给罗斯福总统写信,提出纳粹德国正在研制原子弹的警告, 1941年,曼哈顿工程启动,美国决定抢在纳粹德国之前造出原子弹, 1943年8月,《惊奇科幻》杂志主编坎贝尔(John W. Campbell)在写给卡特米尔的信中,建议他写后来取名《生死界线》的小说, 1944年2月,《惊奇科幻》杂志发表了小说《生死界线》, 1944年3月8日,特工赖利上门调查《惊奇科幻》杂志主编坎贝尔, 1945年8月6日,第一颗原子弹于日本广岛投放爆炸。 特工赖利上门查案之前要是做了功课,应该也整理过类似的时间线(但他会缺少第5、8两项)。从这个时间线来看,怀疑小说的出版背后有泄密嫌疑,是完全合理的。而进一步的调查,更表明坎贝尔大有嫌疑。 黄金时代的坎贝尔这样办杂志 1943年8月,卡特米尔向坎贝尔兜售一篇关于幽灵船的幻想小说,但坎贝尔对此不感兴趣,他写信给卡特米尔,建议他另写一篇,信中竟有这样的内容: 也许可以根据这种想法写一篇小说……我说的不是理论,而是事实:分离出的U-235数量足以进行初步的原子能研究,等等。他们用新的原子同位素分离法从普通铀矿石中提取出U-235,现有的U-235数以磅计。他们还没有把提取出来的U-235全部放到一起,或者还没有把大部分U-235放到一起……他们担心这种能量会产生无比猛烈的爆炸……连周围的物质都会爆炸……那就严重了。 想想看,杂志编辑和作者,有这样讨论稿件的吗?这难道不是间谍们在交换从曼哈顿工程刺探来的情报吗? 在卡特米尔后来根据坎贝尔的旨意写成的小说《生死界线》中,那颗原子弹用了16磅铀,而且有这样的细节描写: 两个铸铁半球夹住橙色的镉合金部分。我看到雷管在一个镉合金的小罐子里,罐中有一个含有少量镭的铍暗盒,还有一个威力足以炸开镉壁的小型爆炸物。然后,如果我说错了,请纠正我,好吗?粉末状的氧化铀一起在中央腔内流动,镭将中子射入这堆铀中,接下来的反应就由U-235完成。 当然这些描述并不完全准确,比如那颗在广岛爆炸的原子弹实际上用了140磅铀。但是无论如何,小说中的上述描写太像泄密了,这不能不引起国家安全特工的高度警惕。 曼哈顿工程的保密程度,只要提到下面的事实就不难想象了:这个工程本来是由爱因斯坦两次致信罗斯福总统而催生的,可是爱因斯坦本人竟因为“政审”通不过而被排除在工程之外!直到原子弹顺利制造出来并在广岛、长崎成功爆炸之后很久,FBI仍在没完没了地审查爱因斯坦的“泄密”问题和间谍嫌疑(参见《新发现》杂志2011年第4期本专栏)。保密到了这种程度,也难怪特工赖利看到小说《生死界线》就风声鹤唳起来。 但是坎贝尔却十分淡定,对自己的信件和刊发小说等情全都供认不讳。坎贝尔出身麻省理工学院,本来想当科学家,却阴差阳错成了科幻杂志主编。他成功地将自己变成那个时代美国科幻作家群体的中心人物,众多的科幻作家,包括许多被尊为大师的人物,都在事实上沦为坎贝尔的写手——上面所引他给卡特米尔的约稿信就是典型例证。所以坎贝尔被视为科幻黄金时代的缔造者。 科幻还真是科学的一部分啊! 坎贝尔成功地让特工们相信,他信件中和卡特米尔小说中关于原子弹的描述,纯属猜想的结果,只是“猜得太准”而已。非常奇妙的是,坎贝尔还让后世比如内瓦拉-李(Alec Nevala-Lee)这样的研究者相信,整个“泄密”过程和随后招来的调查,都是坎贝尔精心策划的结果。用今天的话来说,坎贝尔为了炒作自己当主编的杂志,连国家安全部门也敢玩弄于股掌之上,当真是太匪夷所思了。 曼哈顿工程的保密,虽然连对爱因斯坦都不信任,其实在坎贝尔眼中纯属徒劳。战后他曾写道:“当时各大行业杂志出版公司都知道正在建设橡树岭的事,而且对其目的了如指掌。”这在一定程度上解释了坎贝尔为何敢将上述“猜想”视同儿戏。 说起《惊奇科幻》杂志,当时也真有些不同凡响之处。坎贝尔发现,有大量《惊奇科幻》杂志是在橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)附近药房里售出的,这当然非常有助于推论出“前沿科学家都爱看《惊奇科幻》杂志”这样的论断。而据说纳粹火箭计划的首脑冯·布劳恩(Wernher von Braun),也用假名和在瑞典的通讯地址购买过《惊奇科幻》杂志——要是布劳恩也买了载有小说《生死界线》的那一期,那坎贝尔即使没有泄密动机,至少也有了泄密效果了。 虚惊一场的《惊奇科幻》杂志泄密案调查不久就结束了。后续发展再次出人意表:“国防研究委员会”认为坎贝尔的科学背景可以为国家所用,要他负责招募团队来帮助解决军舰声纳设备的操作手册问题。 坎贝尔真的立刻开始招募人员从事这项工作。由于英美不少科幻小说作家本身就是从事前沿工作的科学家(至今仍是如此),所以坎贝尔招募的人员中有不少科幻作家。“大神”级的海因莱因很想加入,坎贝尔也有意招募他,但调令始终不下来(说不定也是“政审”问题?)。不过海因莱因圈子里的斯坦顿(L. Jerome Stanton),和坎贝尔从《惊奇科幻》发现的作者史密斯(George O. Smith)得到了招募。 声纳组后来竟扩大到70余人,其中包括4位杂志主编。这个团队弄出了13份声纳手册,涉及潜艇、驱逐舰、猎潜舰等军舰上的各种声纳设备,也算是为盟国海军的反法西斯战争做出了一点直接贡献。坎贝尔原想借此机缘重温科学家的旧梦,但未能如愿,最终他辞去声纳组职务,继续去缔造科幻的黄金时代。 江晓原谈科学史 让你一秒钟爱上科学 1. 科学之外读史,颠覆你脑海中的大科学家印象 牛顿、莱布尼茨神仙打架 到底谁是“微积分之父” 他与胡克的战争为什么“至死方休” 众人眼中的科学巨匠居然躲在小黑屋里研究炼金术 一场大火烧掉了他怎样的侧面 2. 开阔视野,提升科学品位,脑洞大开 宇宙无言,难道一切只是造物者的游戏? 科幻成真,原子弹制造泄密真的源于噱头? 机缘巧合,围观火灾的科学家怎样发现恒星的本质? 遥望苍穹,到底是谁第一个发现了木星的小弟? 3. 用热爱抵御漫长黑夜,以坚持成就非凡人生 禁锢的身体,飞扬的大脑 坐在轮椅里的霍金也能强力推动科学史的车轮 让科学精神指引你的人生 ★国内外各界人士好评如潮 刘慈欣 赵峥(北京师范大学物理系教授 中国引力与相对论天体物理学会前理事长) 刘华杰(北京大学哲学系教授) 刘兵(清华大学科学史系教授) 韩松(中国作家协会科幻委员会副主任) 诚挚推荐