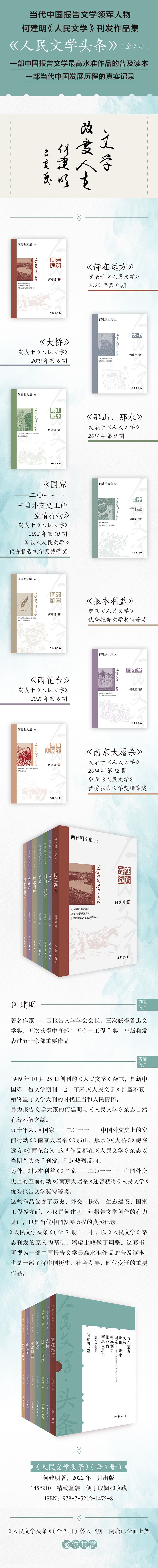

出版社: 作家

原售价: 188.00

折扣价: 120.38

折扣购买: 人民文学头条(全7册)

ISBN: 9787521214758

何建明:著名作家,中国报告文学学会会长。三次获得鲁迅文学奖,五次获得中宣部“五个一工程”奖。出版和发表过五十余部重要作品。

西海固,我不再信你这句话了:“贫瘠甲天下” 六盘山畔的西海固一带,在全世界所有知道它名字的人的印象里,就是个极度恐怖的贫困地区,连西海固人自己都说过这样的话:“如果有来生,我绝不选择它作为我的母亲。”然而,谁都知道,儿女是不能选择母亲的。 因为极致,所以容易出名和被人为地夸大与想象,于是“西海固”也就成为中国贫困的一种标志和象征,或者说它就是“贫瘠甲天下”的真切意味和“贫瘠”本身的代名词。 2019年的夏天,我怀着几分好奇、几分忐忑不安之心,飞到了银川,并从那里开始,沿着贺兰山和六盘山脉,经吴忠市同心县等地,一路往南,直抵牵着我心的西海固…… 一个星期的时间,不能算“走马观花”,但也非“深入观察”。然而,就是这一路的停停走走,令我每每意外得不知如何表达,最后只能常常“无语”: 这是宁夏吗?那个史书上总说的“大漠孤烟直,长河落日圆”的塞外胡笳地?那个传说中的“老边穷”的贫困西部?身临其境的我,有些迷失地眺望着这片初访之地——除了没有横穿全境的高铁之外,四通八达、一驶如飞的高速公路,可以抵达任何一个乡镇,更不用说一座座整洁美丽、生机蓬勃的县市级新城……主人引我走的线路并非挑挑拣拣,而是“覆盖”式地从银川“南下”而行,故而可以让我全景式观察今日之宁夏风貌,于是我眼中的“宁夏”和“西部”开始颠覆以往的“印象”,脑海中开始冒出无数个“不可思议”—— 这怎么可能是“贫瘠”的宁夏呢? 在银川城外一段相当长的路程中,视野所见,令我几乎产生错觉,我喃喃说着:“怎么又回到了苏州水乡!这里怎么可能还有比江南水乡更秀美、更温润的地方呢?”然而,眼前一片连一片的碧波清涟,以及茂盛的水草和结队飞翔的鸟儿,它们与我故乡无异。原来这就是传说中的“塞上江南”! 是的,宁夏今天的样子与想象中的截然不同。在我后来到了吴忠市的同心县、盐池县和完完全全在沙海里建起的红寺堡新城,再到西海固的原州城、海原县城等地,见到那里的马路、街道、楼群和市民广场、图书馆、学校以及一个个鲜花盛开的公园之后,我便彻底无语,唯有心头再度强烈震荡:这里并不比我故乡苏南的昆山、江阴、常熟、张家港那几个“全国百强县”前列的城市外貌差多少啊! 最令人不可思议的是:自古都说西海固缺水少雨,“平均年降雨不足180毫米”,《西海志》上这么说,宁夏人诉说过去时也都这么说。可那天——2019年7月21日我们从西海固的泾源县经同心返回银川,一整宿下着倾盆大雨,第二天到达同心县时,县长丁炜兴奋地告诉我:这一天里,他们县境区域内降雨量达到168毫米。 一路获得无数惊诧之余,我自然惦记着此次“宁夏行”的主要目的和任务:考察这里的脱贫工作,实地采访脱贫的“贫困户”。 走访的第一户,是我突然提出要“到附近的脱贫户去看看”时,当地干部临时带我去的。我们到了一位名叫王蓬耀的老汉家。 王蓬耀家是2014年核定的贫困户,当时全家五口人,除了王蓬耀夫妇外,还有一个儿子两个女儿。这户的贫困是因三个孩子读书负担大造成的。 王家在距村委会两三百米远的一个土坡上。走过一片玉米地,便看到了他家:院子外有几棵杏树,显得十分喜庆;紧挨院墙外的是牛棚,里面有三头牛和七八只羊;院子内的空间很大,而且特别干净整洁;房子是翻新的,主人说是享受了政府危房改造的2.5万元扶贫补贴所完成的新居。 “三个孩子现在已经长大,他们读完中学后都到外面去打工了,只剩下我们老两口在家务农……”王蓬耀正好六十岁,看上去身体健康,他说家里种了二十几亩青玉米秆做牛饲料。 “一年能下一头小牛崽,能卖七八千元。基本上一年可以卖一头了。再过两年就能一年卖两头、三头……加上孩子打工寄回些钱,生活肯定不用愁了,一年下来还有万把元积余。比起过去,我已经心满意足了!”王蓬耀笑了。 走过王蓬耀家百十米,到了另一家脱贫户古成忠的院子。古成忠的家比王蓬耀家显得更加气派和富裕,除了院子更大、更宽敞外,古家牛棚里的牛要比王家多,共八头,而且是清一色的“安格斯”牛。 六十二岁的古成忠说,2014年核准他家“贫困户”时,家里上有两位老人,下有两儿两女,加他夫妇俩,八口之家,养一头耕地的牛,靠贷款种60亩地,“一年辛苦下来,还掉贷款基本上只够全家人填个半饱,日子非常难熬。”说起往事,他的双眼涌出泪水,“我的父母都是含着一辈子苦水离开这个世界的。如果他们能再熬上两三年就完全不是那个样了!” 政府扶贫政策下来后,古成忠依靠政府的贴息贷款,买进三头“安格斯”牛,又种植了60亩青玉米秆做饲料,圈牛从三头变成了八头,而且孩子们也都能打工赚钱了。“现在光靠养牛也能一年赚个两三万元!一家人不愁吃不愁穿,想吃好一点就吃好一点……” “一户人家如果有七八头牛,那他家的年收入应该可以达到稳定的3万元以上。”一旁站着的村干部告诉我。 “除了养牛,还会有养鸡、种瓜果等其他一些收入……非常稳定的小康水平了。”我注意到,自我进院后古成忠的脸上一直挂着抹不掉的笑容,只有讲到他父母过早离世时神色变了一下,其余时候都是笑呵呵的。 令我印象最深的是,这里的百姓非常讲究卫生,房间内所有的物品家什都摆得整整齐齐,桌子、柜子及窗玻璃,无不透亮洁净,再就是房前宅后,都是挂满果、飘着香的果树,加上院子内外都还各有一块宽敞的场地,四周又是掩阳透风的绿荫…… “那边”的事 水奇缺的西海固,名字中偏偏藏了个“海”,也许正是这个“海”,才让这里的人们将对水的渴望深深地种在心坎上永不消失,甚至一代一代人带着这种心愿去追逐一个心中的梦,一个永远追不到尽头的虚幻之梦。 没有了水,说什么都没用。想脱贫致富,没有水就是一句 空话。 那就从四十多年前的1978年中国改革开放那年说起吧—— 在南方的广东,已经有人偷偷托香港的亲戚往家里带日本电子手表和照相机了;而江苏、上海一带的农村,有人则把家里纺织的毛衣、衬衣和小五金摆到城镇的汽车站、马路边开始做起买卖了……甚至有的村庄(那时称大队)的农民盖起了“小洋楼”! 然而,同是1978年的新年,西海固所在的固原地区的干部在元旦上班的第一天就向上级——自治区政府哭诉:“救救我们这里的百姓吧!去年又是大旱,许多家庭已经无法度过这个年关了!” “秋收到现在也才两个来月,就揭不开锅啦?”自治区的领导一听同样心急如焚。 “可不是!至少一半家庭这个春节里揭不开锅……”固原地委的干部是哭着向自治区领导诉说的。 “马上!你们……马上把报告打上来,看看我们区里和国家能不能再救急一下!你们这已经是连续好几年求救了呀,自己也得想想法子,自治区还有其他地方也很难哪!” “知道知道,我们也一定会想尽办法的。” 求救的“报告”请求自治区回销粮食2460万斤……自治区政府的领导们是喘着粗气下笔批准的,因为他们手中实在是没有更多的粮食给西海固了,而这2460万斤粮食又能分给全西海固每人多少斤呢?能让他们度过多少天呢? 次年,即1979年,宁夏回族自治区党委做出了一个大胆而又似乎“违禁”的决定:对山区每人平均口粮不足140斤的农户免征农业税。要知道,国家免征农业税是在二十七年后的2006年1月1日才开始的。那个时候,交公粮、交农业税可是中国农民身上最重要的“政治任务”,可想而知,是西海固百姓的贫困与生活艰难程度,让政府和党组织下了这般决心! 因为西海固的穷与苦太出名了,所以中央政府完全理解宁夏做出的相关决定。中央也从来没有忘记这块土地上的人民。 1980年,时任党中央总书记的胡耀邦到延安视察,之后专程到了西海固。这里的百姓生活给他留下了深刻印象,据说他在看望和听取这些山区人民的生活状态时,脸色异常凝重。直到最后离开前,胡耀邦总书记对干部说话了,说得非常激动,也非常沉重,提的要求也非常严厉。 1981年春,世界粮食计划署官员和联合国粮农组织官员等到西吉县实地考察,提出了援建132亩防护林的计划。胡耀邦专门就这件事重重地指示给相关部门和领导:“这是你们的一件大事,又是关系国家名誉的重要问题。只许为国家争光,不许为国家出丑——这两句话要使西吉党组织人人都明白,并为之奋斗。”党的总书记说这样的话,实属罕见,也足知西海固在党和国家领导人心目中的分量。 机会来了——这个历史性的时间应该是1982年年中。这个时间点与一个人有关,他叫林乎加,中国扶贫工作的重要奠基者,时任农业部部长。 粉碎“四人帮”后,林乎加在党中央和邓小平的直接领导下,屡次“救火”到上海、天津、北京这几个直辖市当领导、抓难题,干扭转局面的重要工作,而且每每“能够解决问题”和“把问题处理得井井有条,并让这些地方恢复了秩序,走上了正常的发展轨道”。 进入八十年代,以邓小平为核心的党中央开始注意到扶贫工作,开始高度关注那些贫困地区的百姓生活与发展,所以又将时任北京市委书记的林乎加调任到农业部当部长和党组书记。 当时农村的贫困人口约2.5亿人。中央当时确定的国家发展宏伟蓝图是要在2000年前基本实现四个现代化。“农村和农业不能现代化,2亿多贫困农民不能脱贫,我们的现代化就是放空炮。” 1982年春天,西北地区仍在飘着雪花的日子里,林乎加一头扎到了与陕西、宁夏交界的甘肃河西、定西调研与考察。林乎加走得很细,也走得很实,走访了那些最贫困的农民家里,也到了孩子们上学的学校、流浪人员的收容所等。之后又风尘仆仆地赶到兰州,同甘肃省的领导和有关部门连续开会商讨帮助河西、定西扶贫的措施。与此同时,他又亲自向国务院领导汇报,建议国家专门确定支持甘肃河西、定西这两个特贫地区扶贫工作的方案与措施。 “那些日子,兰州的这些事迅速传到了远在银川的宁夏回族自治区的机关干部耳朵里,并且有人将这一情况报告了时任自治区党委书记的李学智。李书记马上做出反应,说甘肃河西、定西贫困不假,可我们的西海固紧挨着这两个地方,贫困的程度绝对有过之而无不及,可不能搁下我们宁夏的西海固呀!我们这边就按照李学智书记的指示,迅速派几名重要的自治区领导专程赶到兰州想向林乎加做专题汇报……”现任宁夏回族自治区扶贫办巡视员的马振江是宁夏扶贫几十年的见证者,他这样向我讲述了当年这一段历史。 “宁夏来的?林部长是到我们甘肃搞调研的,而且他们开的是‘闭门会’,我可不能随便放你们进去!”兰州方面根本不让宁夏来的同志见到林乎加部长。 “见不到林部长?见不到你们就别回来!”李学智书记给“前方”的人下了死命令。 这下几个银川来兰州的“钦差大臣”着急了,于是到处想法子打听如何与林乎加部长接上头。“秘书找秘书,啥事不用跑。”后来身在兰州的宁夏“钦差大臣”与北京的林乎加部长的秘书接上了线。林乎加的秘书很快把宁夏同志“未见”的情况报告了林乎加。 “那我就到西海固走一趟!”林乎加见了宁夏的同志并听他们初步介绍了西海固的贫困现状后,神情异常凝重。他立即表了态。 这一趟西海固实地考察,给林乎加留下太深刻的印象了:“以前只听说那些地方的百姓苦,地干旱。走了一趟,才真正知道啥叫西海固之苦,苦啊,苦得叫你心发痛,眼泪会不自觉地往外流……新中国成立也有三十多年了,我们对不住那里的人民啊!”据说,回到北京的林乎加在向中央领导汇报西海固所见所闻时,老泪纵横,几度哽咽。 “看来我们确实有些官僚主义啊!那个地方我是要去看看的。”时任党中央总书记的胡耀邦感叹道。许多中央领导同志在听林乎加介绍甘肃定西、河西及宁夏西海固的情况后,内心同样泛起了巨大波澜。 这一年年底,国务院召开专门会议,决定了“三西”地区(即甘肃的河西、定西和宁夏的西海固,简称“三西”)扶贫计划,并设立了国家支援“三西”地区的专项资金,那时叫“农业建设补助资金”。“开始是2亿元,我们宁夏3000万元,其余都是甘肃的;现在这项资金达到了6亿元,至今从未间断过。”马振江说。 次年1月11日至25日,国务院“三西”地区农业建设领导小组第二次(扩大)会议分别在兰州和银川召开(11日至18日在兰州,23日至25日在银川),林乎加出席和主持了会议。两个月后的3月24日,根据宁夏自治区党委有关会议精神,自治区政府正式成立了宁夏西海固农业建设指挥部和扶贫开发领导小组。自治区政府副主席马英亮为指挥部主要负责人和自治区第一任扶贫开发领导小组组长。马振江等一批宁夏“老扶贫”就是在这个阶段先后到了“扶贫办”工作的。“那时的扶贫工作对象主要是西海固,我们的办公室门口挂了两块牌子:西海固农业建设指挥部、自治区扶贫办公室。”大学一毕业便到此报到的马振江对此记忆犹新。 1983年春节前后,许多西海固百姓穿上了没有领章帽徽的绿色军服,许多家庭也盖上了军棉被。这是中央军委响应中央号召动员海陆空部队为“三西”贫困地区的百姓捐助的绿军装,成为当时西海固的一道美丽风景线。 “中国政府有组织的开发式扶贫的历史性一页的序幕被拉开了。”时任宁夏扶贫办公室巡视员的马振江这样说。自参加工作就在自治区扶贫办的马振江明年就要到退休年龄了,他说他一生基本上见证了宁夏扶贫史,他说宁夏的扶贫比任何地方的扶贫都具有典型意义。一个西海固之子,一个从农业学校毕业出来就走上扶贫工作岗位的“老扶贫”的亲历,应该是最真实和最有说服力的。 二十世纪八十年代初,中央对包括宁夏西海固在内的“三西”地区的扶贫指导方针是:有水走水路,无水走旱路;水旱路都走不通,另找出路。没有路“另找出路”就是移民或整体搬迁移 民呗! 当时甘肃有甘肃的方案,宁夏西海固的方案是:以川济山,山川共济。宁夏不是没有一点水,北部的黄河就是“水”之地,“山”当然是指西海固一带的干旱山区。 宁夏老一代扶贫工作者认真地告诉我:这段历史不能忘却,因为它是中央对宁夏特别是西海固扶贫工作所打下的基础,也可以说是十分重要的基础工作。现在我们所见到的“塞上江南”——银川一带的黄河灌溉区的“水韵北国”和南部山区的“掘井工程”都是其成果。老宁夏干部心头有笔账一直记得清清楚楚,从1982年到1989年的七年时间,因为中央对西海固的关心,这个地区的前后有个对比:1989年与1982年相比,人均产粮从185.6斤增加到509斤,纯收入从22.4元增加到211.5元,粮食回销从2.55亿斤减少到0.5亿斤。这个进步与变化,对内地富裕地区来说可能不在话下,可对贫困的西海固而言,绝对可以用“巨大”来形容。 然而,宁夏扶贫之路并非那么简单,尤其是极度贫困的西海固一带的脱贫攻坚之战,可谓每一次前进之路,都如徒步上一次高高的六盘山……那滔滔东去的黄河之水因为地势原因,无法灌至南部山区,黄河扬高工程虽被水利部门列入宁夏和西海固扶贫计划的最重要的项目之中,水利专家钱正英为此不知白了多少头发,但终未在那个年代梦想成真。山地上掘井,即使下挖几十米,甚至百米以下,水仍然难以维系人畜日常所需,更不用说浇地灌溉…… 四个现代化的历史车轮在滚滚向前,中国东部和南方的现代化建设令世界瞩目,这些地区发生着巨大变化。此时,我国制定了“八七”扶贫攻坚计划:争取用七年时间,到2000年,完成全国8000万贫困人口的脱贫任务,并提出“不能把贫困人口带到下个世纪”。 1949年10月25日创刊的《人民文学》杂志,是新中国第一份文学期刊,七十年来,《人民文学》长盛不衰,始终坚守文学大刊的时代担当和人民情怀。1978年1月,《人民文学》第一期刊发了徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》,让文学轻骑兵——报告文学重新活跃在文坛,引领了一批新时期的报告文学作家的成长。 他便是其中之一。四十余年笔耕不辍,五十余部长篇报告文学作品。他一直走在创作之路上,走成了当代中国报告文学的领军人物。 他,就是何建明。 三次荣获“鲁迅文学奖”;五次荣获中宣部“五一个工程奖”;四次荣获“徐迟报告文学奖”…… 身为报告文学大家的何建明与《人民文学》杂志自然有着不解之缘。近十年来,《国家——二○一一?中国外交史上的空前行动》《南京大屠杀》《那山,那水》《大桥》《诗在远方》《雨花台》,这些作品都在《人民文学》杂志以当期“头条”刊发,引起热烈反响。另外,《根本利益》《国家——二○一一?中国外交史上的空前行动》《南京大屠杀》还曾获得人民文学奖特等奖。 这些作品包含历史、外交、扶贫、生态建设、国家工程等方面,不仅见证了何建明近十年的创作历程,同时也是当代中国发展历程的真实记录。《人民文学头条》(全7册),以《人民文学》杂志刊发的原文为基础,篇幅上略做了调整。这套书,可视为一部中国报告文学最高水准作品的普及读本,也是一部了解中国历史、社会发展、时代变迁的重要作品。