出版社: 九州

原售价: 48.00

折扣价: 30.80

折扣购买: 九重葛与美少年

ISBN: 9787510892998

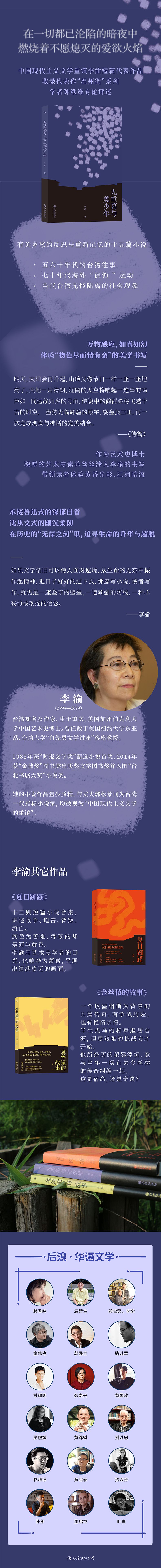

李渝(1944—2014),生于重庆。台湾大学外文系学士,美国柏克莱加州大学中国艺术史硕士、博士。曾任教于美国纽约大学东亚系,担任香港浸会大学“国际作家工作坊”驻校作家、台湾大学“白先勇文学讲座”客座教授。 1983 年获“时报文学奖”甄选小说首奖,2014 年获“金鼎奖”图书类出版奖文学图书奖并入围“台北书展大奖”小说类。 著有小说集《温州街的故事》《应答的乡岸》《夏日踟躇》《贤明时代》《九重葛与美少年》、长篇小说《金丝猿的故事》、小说与艺术评论《族群意识与卓越风格》《行动中的艺术家》《拾花入梦记》、画家评传《任伯年》,并有译作《现代画是什么?》《中国绘画史》。

一、鹤的传闻 据说每年秋冬交替的时候,喜马拉雅山的黑颈鹤飞过丛山峻岭,迢迢南来不丹越冬,路上在固定的一天,总会停歇境内西北山区的一座寺院,绕着金色的屋顶匝飞三圈。 这样的传说不禁使人想起了一幅图画,宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》来。 现藏中国辽宁省博物馆的《瑞鹤图》,画的正是鹤群翱翔在宫门脊梁上的景象。图取绢本册页格式,墨笔淡彩,屋顶使用一整片的石青,晚空渲染出薄薄的霞晕,鹤身敷粉,眼睛生漆点染,充满欢欣的生机。小小一幅轴页有画有书有文,画是精致的院体工笔,书是峻艳的瘦金,文是雅致的叙事与诗,工丽不媚人,颓废中见峻峭的艺术家气质,展尽了徽宗傲然千古的艺术成就。 画家自己在跋中记录,壬辰上元节的第二天,近夕时分,突然祥云郁郁然生起,低低掩映在端门的上空,众人都抬头仰望,倏时飞来一群鹤,鸣叫着。其中有两只对立停驻在梁脊的鸠尾,很是闲逸的样子,其余的翱翔在空中,好像顺应了某种韵律似的来来往往,舞出各种美丽的姿势。瞻望着的都城人民莫不惊叹。鹤群盘旋,久久不散,终于向西北天隅迤逦而去。画家很是感动,为此起笔画图,书跋,并付赞诗。 绘图并记事,图文皆茂,在影音科技尚未出现的十二世纪二十年代,《瑞鹤图》不啻是一节精彩的影视短片了。不丹人民相信黑颈鹤是引渡苦难、带来福赐的吉祥鸟,身处大灾难中的徽宗画众鹤飞临宫城,描写自然与人间互动的祥机,想必也分享了一样的祈盼罢? 那一天,北宋政和壬辰二年上元次夕,公元一一一二年阴历正月十六日,都城汴京,鹤究竟有没有来访?或者说,《瑞鹤图》的确是目击纪实,还是浪漫的想象?是徽宗真迹还是代笔?没有人能明确知晓。画家观察入微,仔细描绘出每一片瓦每一簇羽毛,每一个飞翔的姿势,就是提供了凿凿的证据了。十五年后,靖康二年西元一一二七年,金兵攻陷汴梁,徽宗被掠而去,内外构造如此精致的人被押送到荒野的乌龙江,囚禁八年而病终。北宋在徽宗 御下结束,历史给以一代昏君的毁称。其实徽宗自然是不昏的,他是时间和精力全用去艺术活动上而顾不及政治了,从艺术的角度来看,誉之为艺术的献身者恐怕还更合适些呢。数历史悲剧人物,生错时代和身份的徽宗要算是其中佼佼的。 然而定点在这一绮丽的黄昏,刹那的一个时空,当神话和现实同时出现而无法辨分时,艺术家以真实明确的图录绘述感动,为我们留下了不朽的祝福。 二、不丹公主 三年前我的小说课来了一位很特别的女孩子,油亮的一条辫子拖到了腰,总穿着像是手工织作的长裙,颜色搭配得好看极了,在把牛仔裤和黑衣系列当制服一样穿的学生们中间,显得袅娜有姿。我没见过她化妆,干净的单眼皮,小巧的嘴和鼻,笑起来十分秀丽。就亚裔来说,她的肤色比较深,本以为混了印第安人血统,后来才知道她是不丹来的留学生,皇族的一个女儿。 放假前一天罢,她来交功课,这回裙子又是美不胜收,绛红色的绢面上或织或绣着缤纷的花卉飞鸟等,简直是幅织锦图,鸟羽的部分只让人想起“巧夺天工”的话来,我禁不住一看再看,连连称赞。 是哪一种鸟呢?我问。 是鹤,她回答,不丹常见的鹤呢。 后来我之能进入当时仍被不丹列为禁区的西北山区,就是因为有这位公主学生替我办好了入境许可的缘故。而行程的主要目的,不瞒你说,莫非是想亲眼看见传闻中的鹤群飞抵寺院时,那翱翔金顶一如古画般的景象了。 三年前的旅行在时间上安排得不理想,而且中途发生了一起事故,路程没有走完就匆匆结束回返,愿望并没有达成。 有上一次经验为戒,这一趟再去,自然要计划得周全些。我先跟国际鹤协会查问到今年鹤至的时间——十一月七日到十二日,反正我这学期请假,时间上可以配合了,于是我便厘定行程上报学校。校方却希望我打消主意,担心的是,现在游击队正在喜马拉雅山南麓活动频繁,如果误撞进范围,莫名其妙地万一被劫持,引发当今常见的人质事件,就是没有必要又无法担当的了。 这当然是不可能的,不过我还是找出了不丹公主的邮址。毕业以后她没有回国,在曼哈顿下城的服装设计界开始了自己的事业。公主一口答应帮忙,提供一封官方承诺协助和保护的信件,学校也就勉强同意了。 十月底,跟随本校电影系纪录片摄制小队,我再一次飞向亚细亚,经尼泊尔从加德满都转入不丹。 从机场到城市的路上满见国王像明星一样的照片,的确是位被媒体频频美誉的英俊国王呢。深受人民爱戴的他却不想再管事,颁下了全民普选的命令,全国将在明年春三月举行历史上的首次民主选举,古老的国家就要从世袭君主制向议会民主转型了。不丹的历史自然也是有战争、暴动、镇压、暗杀等等,而被理想化为“最后的香格里拉”的同时,也是贫富差距很大,被国际谴责执行种族清洗政策、迫害移民等,不少异议人士仍流亡在国外的。 公主果然有法,当局送来二名特陪,一切手续都先代为办好,只要付费即可。为了应付国家旅游政策每日最低美金二百元消费量的规定,我们都多带了现款,后来果真派上了用场。 长途飞行虽然疲累,为了节省时间,歇息一会后大家便决定上山,因为我有私事,就留下一位陪同在山下多待一会。 是的,除了看鹤,除了为新近公开的一批窟藏绘画存档以外,我还有一件事要办理——探访一位当地女子,一位向导的妻子。 记忆因重回地点而翻新,三年前还没有现在这种公路,多是凿壁而成的坡径,说是走路,不如用跋涉来形容还更恰当。 领队的向导探路在前,失脚落下了深谷。 记得那天的前一夜下了雨,第二天天气却很好,几天不散的薄雾都消了。两位导路是熟知地形的本地青年,走在一前一后。当时天气晴朗,山川明净,一切都很顺利,却不知危机四伏。也许是雨后石滑,也许是岩块松动,也许是人有差池,突然前边一位身子一歪,失去平衡,斜倒下来,眼睛都还不及追,只听见一声喊叫,就翻滚下了陡壁。一乍时人人怔在原处,失去反应的能力。电影上才见得的惊恐镜头真实出现,就在身边眼前,快速而突兀。没 有人能开口;一声嘶喊的尾音如同警讯一般回颤在峡谷中。 队伍匆忙和救援取得联络,紧急寻找到坠落的地点,用担架送到了急救站,可是情况已经是无济于事了。以下的一程真像梦魇一般,不幸消息必须带给待归的妻子——听说他们新婚不久。 车开到村里,妻子已站在屋舍前。旅行社人员急走上前,用本地语还没说一两句她就面露惊慌,勉强再听到某处,不等对方说完就放声大哭起来,哭到弯下腰,坐下了地上。我们狼狈极了,束手无策,想伸手去拉又感到一无是处,本以为有心理准备的,一旦来到眼前却完全不知所措,没有人知道怎样去安慰才合适,愚蠢又无力极了。 车停在晒谷场边时,村人已在等着,这时聚拢过来,围住了我们。黄昏时分,地面失去光度,人脸的五官晦暗在影里,一张一张干黄又陌生的脸,浪漫人类学者式的玫瑰色眼睛看去的虚相不见了,现出的是偏远贫穷地区的真实生存情况。脸上的表情难以揣度,是同情、怜悯?嘲讽、威胁?是难测的深沉?还是粗钝和无知?似乎都不是,张张的脸上都像戴着面具,回到人类跟兽类没有分别的默然与漠然的生理本质,其实是探察不出表情,没有表情的。 我突然害怕起来,一阵恐惧涌上。这身边围着的一圈人,难道他们究竟要自己动手来处理事情了吗?想必他们终究是明白,这批外来过客都是某种程度的剥削掠夺者,都是伪善的人,明白真正应该为此事负责任的肇祸者,是这批人。 从医疗站回来的路上,她已经镇静下来,一种失神替代了先前的激动,默默地坐在车后座,双手紧握在膝上,头转向窗外,保持了一个静止的姿势,只有垂在前额的散发随车的颠簸而晃动着。 时间已经近夜了,山麓的湿气消退,空气愈发冷冽,天空出奇地清亮,没有一朵云,一整空的靛蓝色。窗玻璃前的女子的侧影跟公主一样秀巧,夕光中较深的肤色把人形沉淀成影,侧脸的轮廓切出一张剪纸,托在晚空的蓝底上。几个小时前一个二十余岁的生命刹然消失了,天空的蓝色没有受到影响,依然是这样的纯净安详,是无动于衷的冷漠,还是彻底的了解与同情,于是才达到了这等的高度? 三、年轻的爱人 我再站在同一屋舍前,深秋的蓝空依旧一尘不染。这回我才看出这是间两层建筑,下边白色的基墙里边是养着家畜的储仓,上边住人,木料部分都漆成赭黄色,火红的干辣椒一串串垂挂在屋檐前。 她已经候在门槛迎接了。简朴的室内一眼就看到佛龛坐在黄绢台桌上,灶头的炉火烧得正好,屋里充满了浓郁的奶茶香,角落都收拾得干干净净的,似乎专为客人而打理过。一个年轻男子迎上来,膝旁跟着一个脸颊红彤彤的小男孩子,手里拿着一块糕饼吃着。她似乎比记忆里高了些,身材实了些,这次我才看见她皮肤紧滑又健康。原来她是这样地年轻,只是二十出头罢。 我们坐在近窗的小凳上,原来她能说不错的英文。不丹实行双语教育,又曾是英属地,似乎人人都能说英语的模样。男子忙备茶,端过来放在用成摆桌的另一个小木凳上。丈夫的他就在邻近小学工作,课余也是做导陪的。 打点了好一阵子,丈夫才停下了手脚,拉过来小男孩,一同坐去那头的地毯上,露着和善的笑容看这边的我们说话,偶尔站起来,拨弄一下炉火。这是全屋暖气的来源,十一月的山区已经很冷了。我打开背包,拿出带来的礼物时,孩子又凑了过来,父亲仍坐在原处,羞涩又满足地笑着。听说不丹男子要比汉族男子好得太多呢。我想起了沈从文写在《丈夫》里的,坐在船头拨弄着二弦琴,耐心等候妻子在舱里做完妓女生意的丈夫了。沈从文常写弱势人物,想必那丈夫也是偏远人士的;汉人的精神都忙在钩心斗角的政治活动里,哪顾得这些细微的心思的。 灶口跳跃着小小的火头,壶在炉上烧,点心摆在几上,茶杯冒出温暖的水汽,小男孩把头搁在母亲的膝盖间,脸上的饼屑都擦弄在长裙的褶缝里。一条家居裙子而已,竟也一样地好看呢,这回是红底上横织着红、黄、橘等几何回纹的花案。这里的人似乎对红色系统特别有感觉,总能变化出各种相近又相异的色调,搭配得绮丽又天成。年轻母亲的双颊跟怀中孩子脸上一样是红彤彤的。 专程而来,说是为了探访面前的女子,不如承认更是为了一个私自的原因。是的,不瞒你说,三年来,对那次旅行发生的事故,我一直不能消去歉疚的感觉。 现在屋里的世界看来日常又平和,显然当事人已经离开那一时间,好好地往前走了,我真为她高兴,然而旁观者的我,却仍旧停留在原时间,纠缠在原情况中。如同发生了放演故障的影片,记忆的画面轧在机件的齿轮上无法移动,挣扎在几个定格之间前前后后,不能往前走—— 寥旷的天空和干净的山脉,一个人的背影在道路上走着,突然倾倒—— 我常想,当时如果走在前面的是我,滑下陡崖的就是我而不是他。而我,或者队中任何一个别人,都可能在那明朗的早晨走在前头的。只是一个偶然,在一个片刻,命运变数出现,不能预测,没有警告,如此决断,分毫不能商议或妥协,生命如何是这样令人恐惧的倏忽和虚无! ☆ 本书是李渝生前最后出版的作品。从 1965 年实验性质浓厚的青春少作,经反思家国历史的代表作“温州街”系列,再到 2010 年晚期以流畅文字回归传统故事,收录篇章的时间将近半世纪,是一部全面呈现其创作轨迹的小说集。 ☆ 李渝走过生死幽谷后交付的这部珍重之作,字里行间的搏斗,不仅是美学上的,更比以往作品逼近其生命情境。融入自身经验,让现实与幻梦如曼陀罗般纠缠于故事之中,并在日常塌陷的边缘,展现艺术向上升华的可能。