出版社: 浙江人民

原售价: 19.80

折扣价: 0.00

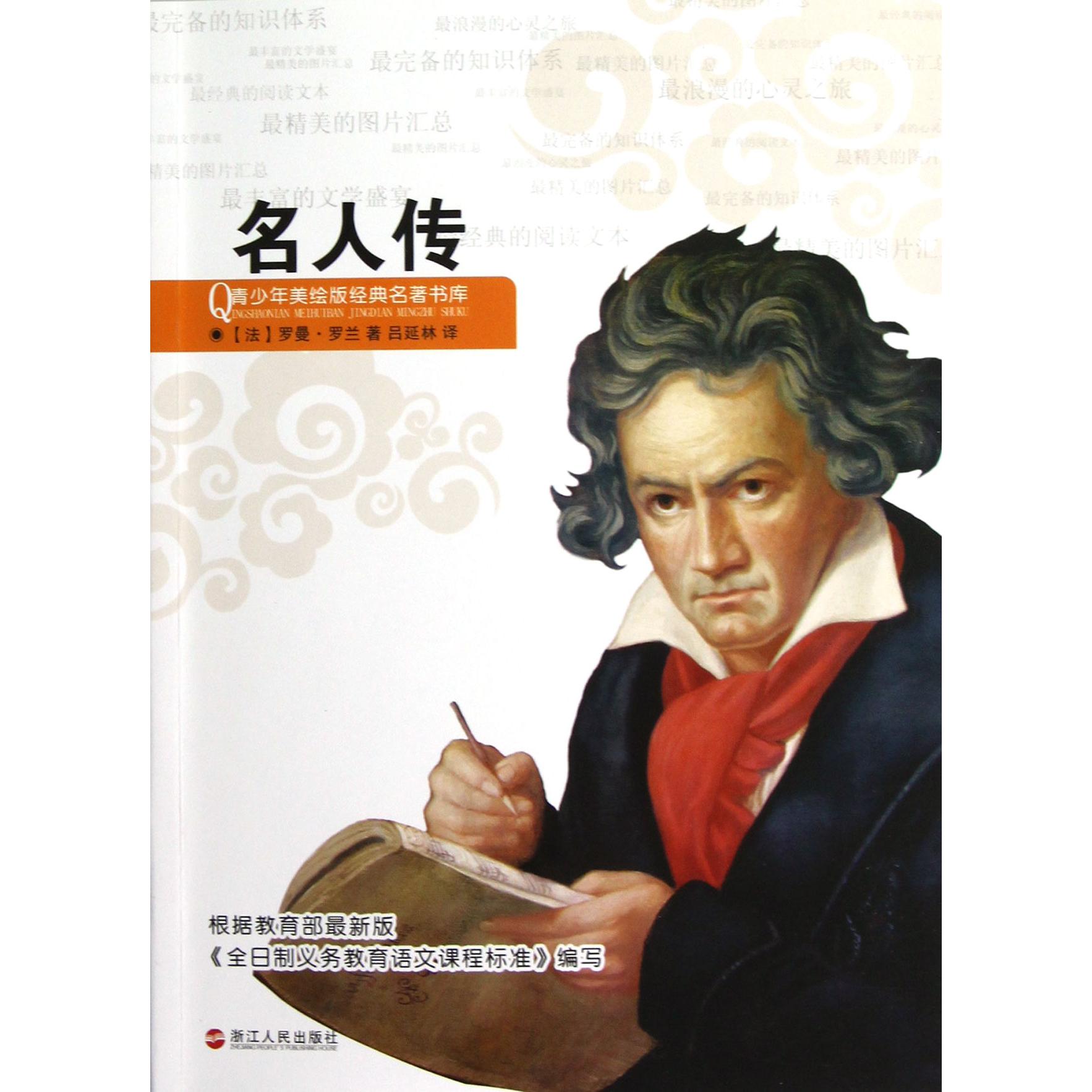

折扣购买: 名人传/青少年美绘版经典名著书库

ISBN: 9787213052187

路德维希·范·贝多芬,1770年12月16*出生于科隆附近,波恩的一所 破 旧简陋的小阁楼上。他原籍弗朗德勒,父亲是个碌碌无为、嗜酒如命的男高 音歌 手。母亲是女佣,一个厨师的女儿,*初嫁给了一个官宦之家的侍从,丈夫 死后 又嫁给了贝多芬的父亲。 贝多芬的童年充满艰辛,缺少家庭的温暖,不像莫扎特有家人的呵护。 从一 开始,生活于他就是一场残酷的战斗。他父亲想开发他的音乐天赋,然后再 把他 当做神童来炫耀。贝多芬刚四岁,父亲就把他钉在羽管键琴前一连几个小时 ,或 者把他关在房间里,逼着他练小提琴。繁重的作业把他累得半死,几乎让他 对音 乐这门艺术产生了厌烦,以致必须使用暴力才能强迫他学下去。贝多芬从少 年 时代就不得不为生计发愁,不得不过早地担负起养家糊口的重任。十一岁那 年, 他加人了剧院的乐队;十三岁当上管风琴乐手;十七岁时,他已经是一家之 长, 担负起教育两个弟弟的责任。酗酒的父亲无法支撑门户,贝多芬只好羞愧地 请 求剧院让他的父亲退休。人家担心他父亲拿了钱去挥霍,便将退休金交给了 贝 多芬。这些痛苦的事在他的内心留下了深深的伤痕。还好他在波恩的一个家 庭 里找到了感情上的归依。他一直**珍惜与勃罗宁一家的情谊。他们可爱的 女 儿埃莱奥诺尔比贝多芬小两岁。贝多芬教她音乐和诗歌。她成了他儿时的伙 伴, 两人之间也许产生过感情,但是后来埃莱奥诺尔嫁给了韦格勒医生。韦格勒 也 成了贝多芬*要好的朋友。他们之间终生维系着恬淡的君子之交,这一点, 从韦 格勒和埃莱奥诺尔与他往来的书信中可以看得出来。信写得很恳切,韦格勒 夫 妇称他为忠诚的老友,他则称对方为亲爱的好友韦格勒。*令人感动的是, 虽然 后来三人年老了,但心灵的青春还在,热忱不减当年。 即使童年生活悲惨凄凉,但贝多芬忆起这段往事和儿时住过的地方时, 凄 凉中依然透着一丝温暖。后来他不得不离开波恩来到了维也纳,在这个多姿 多 彩的世界及其贫困的郊区度过了差不多整整一生,但内心却从未忘怀莱茵河 畔 的故乡,还有那条波澜壮阔的大河。他称这条河为父亲河。的确,莱茵河生 机勃 勃,几乎赋有人性,仿佛一个巨大的生灵,具有无穷的思想和力量。莱茵河 流域 中,没有任何一段比流经风光旖旎的波恩这一段*瑰丽,*温馨,也*美妙 的 了。汹涌的河水,冲刷和爱抚着浓荫覆盖、鲜花盛开的**。在这里,贝多 芬度过 了他生命中的前二十年,在这里,形成了他少年时代心中的梦想。那仿佛懒 散地 浮在水面上的*,笼罩在薄雾中的白杨,低矮的灌木,还有垂柳和各种果树 ,都 把根须浸泡在这默默流淌的水流里。星星点点的村落、教堂,乃至墓地,以 好奇 的目光悠然地俯瞰河岸。远处,蓝色的七峰在天空中描绘出参差不齐的侧影 ,颓 废的古堡矗立其中,形状瘦削并且古怪。他永远心系故乡,直到生命的*后 一 刻,他还梦想重归故土,但却未能如愿。“我的家园,那块我初见光明的故 土,在 我眼前始终是那么美,那么清晰,就像我离开时那样。” 革命爆发了,席卷了全欧洲,也*下了贝多芬的心。波恩大学是新思潮 的熔 炉。贝多芬于17**年5月14*注册入学,听那位有名的后来当上了下莱茵省 的检察官的奥洛格·施奈德的德国文学课。当人们在波恩听到*占巴士底狱 的 消息时,施奈德在讲台上朗诵了一首热情洋溢的诗,使学生们群情激昂。第 二 年,他出版了一部革命诗歌集,订购者名单中有贝多芬和勃罗宁的名字。 1792年,战火烧到了波恩,贝多芬被迫离开家乡,去音乐之都维也纳定 居。 途中,他遇到了奔赴前线与法国作战的黑森州部队,此事无疑激发了他的爱 国 热忱。1796至1797年间,他将弗里德堡的战斗诗篇谱成了音乐,即《出征歌 》和 一首爱国主义大合唱《我们是伟大的德意志民族》。但是,尽管他赞颂了法 国革 命的敌人,革命还是降服了世界和他的心。从1798年起,虽然奥地利和法国 关 系紧张,贝多芬却同法国人及其使馆,还有初到维也纳的贝纳多特将*有亲 密 的交往。言谈间贝多芬常流露出倾向共和的情绪。这种倾向在他以后的生活 中 变得愈发强烈。 在这一时期施泰因豪森为他画的肖像,相当**地刻画出了他当时的神 采。与后来的几幅相比,恰如盖兰画的波拿巴较之于后来的那些拿破仑肖像 。拿 破仑在那张画上,面部表情严肃,**似火,野心勃勃。贝多芬在这张画上 显得 比本人年轻、瘦削、挺拔,上衣的高领使脖颈看起来有些僵硬,目光似乎睥 睨一 切却又有点儿矜持。他**了解自己的价值,**相信自己的能力。 德·伯恩哈德夫人和格林克都说,他目空一切,举止放肆,让人讨厌, 说话时 外省口音很重。只有他的至交好友才知道在这高傲的外表下,隐藏着一颗十 分 善良的心。他将自己获得的成功写信告诉韦格勒时,脑子里闪现的**个念 头 是:“假如我看见某个朋友经济困难而我又没钱帮助他的时候,我只须伏案 工 作,用不了多久,便能帮他摆脱困境……你瞧,这多好。”后来,他还说: “我的艺 术应该为穷人造福。” 此时,他已疾病缠身。1796至1800年间,他的耳聋症开始肆虐,耳鸣昼 夜不 停地折磨他,内脏也疼痛不已,听力逐渐衰退。一连好几年,他都不告诉任 何人, 即使对至爱亲朋也不透露半点儿消息。他回避与人交往,怕自己的病被人发 现, 而将这个可怕的秘密深藏心底。可是到了1801年,他终于忍不住了,在*望 之 中,把这个秘密告诉了两个朋友——韦格勒医生和阿曼达牧师: 我亲爱的、善良的挚友阿曼达……我多希望你能常在我的身旁啊!你的 贝多 芬难过极了。要知道,我身心*重要的一部分——我的听力已经大大下降, 就在 咱们在一起的那个时候,我已有所预感,但我没说,从那以后,*是每况愈 下…… 我可以好起来吗?我盼着这**,但希望很小,因为这种病是没法治愈的。 我必须 过着痛苦的生活,避开我所热爱和珍惜的一切,在这如此悲惨而又自私的世 界 上……我只有隐居遁世,安于天命。我何尝不想摆脱病痛,但这可能吗…… 在给韦格勒的信中,他这样写道: ……我过着凄惨无比的生活。两年来,我谢*一切社交活动,因为我无 法与 人交谈,我听力不好。如果我从事的是另一种职业,那还有几分可能;但以 我现 在的职业来说,情况就**糟糕了。我有不少敌人,他们会怎样说呢?在剧 场,我 竭尽全力靠近乐队才能听明白演员说的话。离得稍远一点儿,我就听不见乐 器 和演员高亢的声音……别人说得慢,我还可能听见,如果一嚷嚷我就*不了 …… 我常常咒骂自己为什么还活着……普卢塔克教导我忍耐一切。假使有可能, 我 倒愿意向命运挑战。有时候,我活得真像上帝的一个*可怜的造物……忍! 多么 叫人难*的避难所啊!但我别无选择! 这种痛苦的情绪从他当时的几部作品里流露出来,如作品**3号《悲怆 奏 鸣曲》(1799),尤其是作品**0号《第三钢琴奏鸣曲》中的“广板”。令人 惊奇的 是,不是所有作品都这样,还有许多乐曲反映的是青年人无忧无虑的情怀, 像充 满欢欣的《七重奏》(1800)、清澈明净的《c大调**交响乐》(1800)等。 无疑,心 灵需要时间来适应痛苦。他那么需要快乐,所以没有快乐的时候,只能自己 来制 造。现实太残酷时,他便回到过去的生活中去。昔*快乐的时光不会一下子 消 逝,即使欢愉不再,其光辉也会久久留存。贝多芬在维也纳孤苦无依,往往 遁入 对故乡的回忆中寻求慰藉。他此时的思想都深深印着这样的痕迹。《七重奏 》中 带变奏曲的“行板”,其主题便是一支莱茵地区的歌曲。《C大调**交响 乐》也 是关于莱茵的作品,一首青年人满怀梦想的诗篇,既欢快又苦恼,令人感觉 到有 一种取悦心上人的愿望与希冀。但在一些段落和引言里,在某几种低音乐器 的 明暗对比和古怪的谐谑曲中,我们会异常激动地在那张青春洋溢的脸上看到 未 来天才的目光!那是波堤切利的《圣家庭》中婴儿的眼睛,从中已可预见未 来的 悲剧。 除了肉体的痛苦,他还*着精神的困扰。韦格勒说过,他看到的贝多芬 永远 是充满爱的**。这种爱看起来始终十分纯洁,其**与欢快之间毫无联系 。现 在人们往往将两者混为一谈,只能证明大部分人对爱的无知以及这种爱的罕 见。贝多芬内心多少有点儿清教徒的倾向,他讨厌粗俗的谈吐和思想,对爱 情的 神圣坚信不疑。据说他不能原谅莫扎特,因为莫扎特不惜折磨自己的天才去 写 《唐璜》。他的挚友辛德勒很有把握地说:“他一生洁身自爱,从未有过出 轨的行 为。”这样的人注定要被爱情欺骗,成为其牺牲品。果然如此,他一再为情 所困, 不断憧憬着幸福,但很快又感情不顺,接踵而至的便是痛苦的煎熬。如果要 对贝 多芬丰富的创作灵感追根溯源,就必须到轮番出现的爱情和骄傲的反抗中去 寻 找,直到年事已高,身上固有的**逐渐退去,他才无可奈何地怏怏作罢。 P6-10