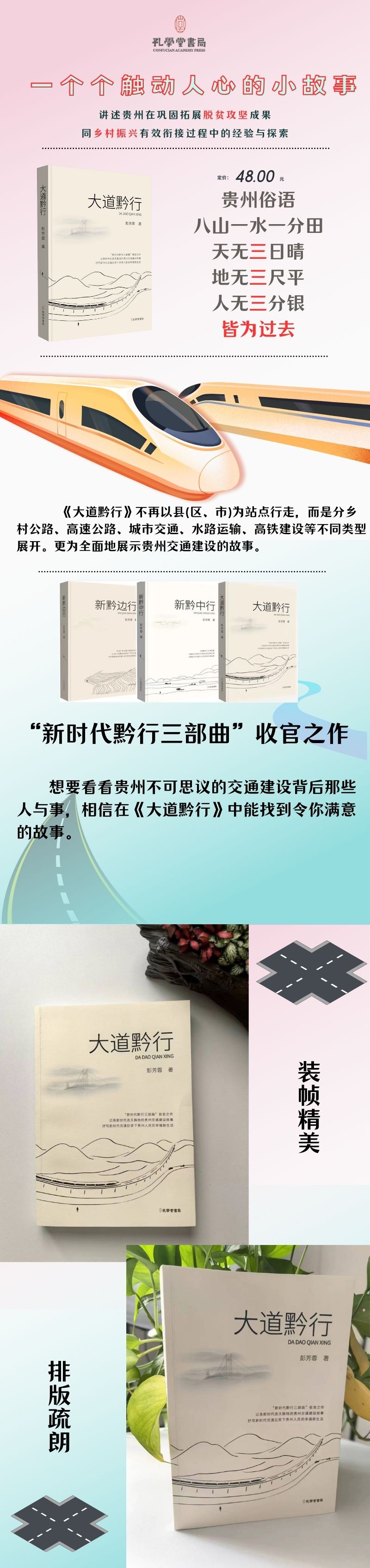

出版社: 孔学堂书局

原售价: 48.00

折扣价: 26.90

折扣购买: 大道黔行

ISBN: 9787807704102

彭芳蓉,女,1987年生,毕业于贵州师范大学文学院,现为贵州日报报刊社社会新闻部记者,著有《新黔边行》《新黔中行》,曾获贵州新闻奖、贵州文学奖等。

消失的溜索 威宁彝族回族苗族自治县 那座横跨牛栏江的钢架桥边上有两个石墩,我和张永才老人一人坐一边。他说,要想听他讲这桥的故事,就必须坐在桥边才能找到感觉。 张永才把那柄包了浆的拐杖斜靠在栏杆旁,双腿分开,一只手撑住大桥的栏杆,喉咙里发出几声浑浊的轻叹,缓缓地把身体放在石墩上。他已年过八旬,能把他请来实属不易,所以,他的提议我必须从命,顶着上午10点的阳光在他对面坐了下来。 太阳高挂在东方,高原阳光的紫外线格外猛烈。“住在高原的人们不怕晒。”这是带我来玉龙镇的朋友说的,他说这话的时候还指了指自己的脸颊上已不太明显的“高原红”,他说这是高原人的标志。强烈的阳光劈头盖脸打在我的脸上,白色的光线像针尖一样刺入双眼,我把手搭在眉头上,尽可能地遮挡光线,可即便如此,仍无法看清张永才的脸,更不知道他脸上是否还有明显的“高原红”,或是常年日晒沉积的黑色素已将皮肤染出均匀的颜色,只能依稀分辨出一个戴着黑色冬帽、披着黑色夹克的剪影。 “8股篾子拧成一根篾索,一共有48‘排’,两头拴在两岸的大石头上,篾索上套一个大圈,过河的时候用绳子捆在腰间,一条腿跨进圈里,双手抓紧,由对岸的人拉过去。”当我正抹掉因强光刺激而流出的眼泪时,张永才已经摆好阵势,操着浓重的方言描述起那条从他出生前就已存在的溜索了。我向对岸望去,避开阳光直射,视野又恢复了清晰。 眼前早已没有那条张永才口中的溜索,取而代之的是这座钢架桥。被桥连接的两岸,山势和房屋看起来没什么不同,但从行政区划的角度来看,跨过这座桥就算是出省了。这里是云贵两省的边界,贵州省威宁自治县的玉龙镇和云南省曲靖市会泽县马路乡就隔着这条牛栏江。 张永才所描述的那条溜索,就是过去许多年里两岸居民过河的唯一通道。桥下的河水缓缓流淌,看起来已不再是过去新闻报道或文学作品中描述的那条愤怒奔腾、会“吃人”的牛栏江了,附近的水电站建起之后,牛栏江的水位抬高,脾气也被驯服。牛栏江在变,江上的通行方式也在变。拉起溜索之前,两岸的百姓也用过渡船,不过那是很久以前的事了,张永才甚至还未出生, 关于渡船的历史他也只是听说,据上一辈人讲,就是因为牛栏江水势太猛翻了船、死过人,这里的人们便不再敢摆渡过江,转而从空中“飞”过去。 太阳越攀越高,我的眼睛还是没法睁开,终于,忍不住提议,换一个地方继续聊。在村里一户人家的客厅中,我终于看清了张永才的样貌。如我所想的一样,他肤色黝黑,额头上布满沟壑,眼里像是蒙了一层薄薄的白雾,尽管,外表与他实际年龄一致,但这丝毫没有影响他的讲述。在沙发上坐定,张永才又兴致勃勃地开启了回忆,这一次,逻辑清晰,故事也更精彩了。 张永才并不知道这条江上具体是哪一年开始用溜索的,他出生的时候人们就已经在靠这条索道过江了。张永才也不记得自己是几岁时开始敢跨坐在那大圈里,用手紧紧攀着上方溜到对岸的,或许在母亲怀抱里时,甚至在母亲肚子里时就已经做过这样的冒险了。他只记得孩提时代,常年生活在江边又十分熟悉水性的自己,因为贪玩,偶尔会在滑到溜索中央时,深吸一口气,憋住,然后撒开手,让自己的身体自由落体坠入江中,在翻腾的江水里深深地扎个猛子再浮出水面,然后欢快地游到对岸。 “那时的小孩多半如此。”张永才说起儿时的极限挑战眉飞色舞,连脸上的皱纹都舒展开了,仿佛回到童年。他们并不在乎浑身湿透像一只落汤鸡,高原上的太阳一会儿就能把身上晒得干燥又温暖,那种快乐只有小孩才敢拥有,他们对牛栏江的凶险一无所知,即便被家长警告多次仍无所畏惧。牛栏江是会“吃人”的。“水性不好的、畏高的、力气小的,这几类人溜到中间就开始慌了,有时候手上发软,有时候脑壳一昏,就直直地掉下去,人就被冲走了,没了。”张永才说起这些惨剧时,语调急转直下,喉咙里发出细微的叹息。正因如此,每个鼓起勇气把自己挂上溜索的人,实际上面对的都是一场生死赌局,不仅要靠自己意志坚定,还要靠周边几个村的村民协力合作,才能最大限度保证溜索的安全。 “那篾索每年都要更换,村里的人轮流制作,我也做过一回。”说起制作篾索的经历,张永才又仿佛回到了年轻时的状态。 此前他提到,一条完整的溜索由48“排”8股粗的篾索拼接而成,他所说的“排”,其实就是一段3米多长的篾索,48“排”总长有100多米。要制作这条100多米长的溜索,需用到上千公斤竹子,先将竹子劈成细细的篾条,再将8根篾条拧成一股绳,48根拧在一起就成了。整个制作过程需要耗费极大的精力和时间,张永才记得,那次他做了足足一个月才完成。 制作溜索并非村民们为过河付出的唯一劳动,在技术尚不发达的时候,想要顺利滑到对岸,还需有人在岸边拉动绳索。从这溜索上划过江面的不仅有人,还有各种各样的货物。有时,人们要背着猪一起过河,有时,要带着去乡场上买卖的货物,就连出产于牛棚镇白碗窑的那些易碎的瓶瓶罐罐也必须经历这惊险的一“溜”。这便对拉索人的技术提出了更高要求,他们的劳动也会有相应的回报,过河人往往会支付一定现金,以感谢拉索人保障了他们的生命和财产的安全。 想要拉动这数千公斤的溜索并非易事,张永才也体验过。通常,两岸有十几个人值守,先将过河的人固定在圈子里,一边缓缓放开拉绳,另一边使出吃奶的力气拉动,那过河的人和货物方可顺利“溜”过去。特别是遇上运送陶瓷的,便要派出一位捆绑技巧高超的人来为人们固定。 溜索之所以成为这江面上唯一的交通工具,很大程度上是由当地的地理条件和经济条件决定的。被牛栏江划分出清晰界线的贵州与云南边界地带,百年前就有村落一团团散居在山崖之间。与这连成片的奇峻山川,以及昼夜奔腾的江水相比,曾经的茅草房显得那么渺小,用山坡上野生的茅草堆砌的屋顶枯黄且杂乱,用泥巴“冲”的墙壁干结成粗糙的黑褐色,几乎与山川融为一体。过去许多年间,当地人就住在这样的房子中,整日面对着瘠薄的土地,想方设法种出最好的东西。 玉龙镇的土地上盛产凉薯和红薯。凉薯在当地又被称为白薯,根块像土豆,只是更扁一些,两头有茎,看起来像个纺锤。如今,我们在市面上所见到的凉薯用一只手就能抓住,撕掉外皮一口气就能吃光,但张永才当年种出来的凉薯,那得用两只手抱起来。 “一个红薯有三四公斤重,一个白薯有八九公斤重。那白薯有时候还需要切开来卖,口感好得很!”他张开手臂围成一个大圈,仿佛正抱起一个巨大的凉薯一般,比画出的大小让我瞪大了眼睛。 “这么大的白薯,能卖出多少钱?”我认为一定能卖个好价钱。“一公斤一毛钱吧?那是六几年的时候了,村里就靠这个分红哩。”张水才晃晃脑袋,皱起眉头回忆了一下,十分惋惜地叹了口气,说:“不管(值)钱,但是我们还得运到对面,或是背到牛棚、迤那的集市上去卖,那白薯好得很呐……” 在场的人们突然陷入短暂的沉默,仿佛看到那个背着几十上百公斤凉薯的人,正从这巍峨的山间向外走去。牛棚和迤那是与玉龙相邻的两个乡镇,在一条线上。即使在今天,迤那和玉龙之间的路程也有近30公里,而在几十年前,张永才和当地的村民就只能循着那条已经被人踩得十分紧实的土路一步步走过去。正因如此,喜悦的丰收往往意味着艰辛跋涉的开始,他必须算好时间,清晨5点天还没亮就得出门,没有手电筒,只能摸黑在山间前行,直到太阳从东边升起,照得他通体舒畅,脚步也跟着加快,这4个多小时的漫长跋涉才算接近尾声。 有时,他也会去对面的村庄售卖凉薯。20世纪60年代时,那边有一个公社可以收购农产品,公社取消后,那里便自然形成了一个小集市。前去售卖凉薯的人们,必薯先运过去,自己再绑好绳子滑过江面。 靠着种凉薯、卖凉薯,张永才娶了媳妇,生了4个儿子和两个女儿。几个儿子和他性格一样,天不怕地不怕,依旧喜欢在那凶险的牛栏江水里扑腾,喜欢在溜索上溜到一半让自己自由落体坠入水里。后来,儿女陆续成家,其中一个儿媳妇还是对面村庄的姑娘。结婚那天,姑娘精心打扮一番,在对岸把自己绑在溜索上,连同嫁妆一起,在拉索人的粗喘声和人们的欢呼声里“飞”了过来。 日子依旧紧巴巴的,张永才只能更加卖力地种出更多更大的凉薯。“不得不(吃)苦嘛,不(吃)苦连盐巴都吃不上。”他咂吧着嘴,仿佛在回味。这苦日子直到2000年左右才开始出现改变的迹象。那几年里,周遭的一切都在变。村里的人越来越少,张永才的儿子们也陆续外出打工,不愿仅靠苦守凉薯勉强维持温饱;地里的凉薯换了品种,小到一只手就能握起,价格倒是有所提升;牛栏江的水势不似过去那般凶猛,全流域陆续建起水电站,水 库蓄水驯服了这头“蛮牛”的脾气。 大约在2007年,那条溜索的废弃正式宣告了一段历史的终结。对岸的云南居民在江面上架起一座铁索桥,人在桥上行走形成的震动让整个桥面晃得像一个大秋千,桥的两边仅拉起两根铁索做围栏,稀稀拉拉犹如老人的牙齿,过桥的人稍不注意仍会从铁索间坠入江中。此时的张永才已60多岁,当年在溜索上来去自如,如今也很快掌握了过这铁索桥的技巧。这技巧说来也简单,只有一个字:跑。“一踩上去它就晃,晃得越凶我就跑得越快,你 快点到对岸就不会出事了嘛。”他提起这段经历时,笑得像个小孩般得意。 铁索桥在江面上存在了10年左右,随着水电站的修建,江水水位被抬高,这桥也被淹没在水里了。这10年,又是玉龙镇变化更大的10年。2011年,当地的危房改造和茅草房改造政策同步实施,那些用野生茅草盖起的房屋被一一推掉,取而代之的是砖瓦房或钢筋水泥房。到了2017年,镇上和村里都开始修路了,挖掘机从张永才家门口驶过,“啃”出了一条宽敞的大道,也在他家门口留下一个堡坎。张永才的儿子打工回乡,担心年迈的父亲出门摔下坎去,便买来空心砖,另寻一处给他盖了新的房屋。 和公路一起来的,还有一座桥。陪伴了张永才大半辈子的溜索,在牛栏江沿岸还有许多条,2017年前后,这些靠溜索过河的故事陆续被贵州和云南等地的媒体报道,这种犹如极限运动一般的过河方式让人们惊叹又紧张,也让许多人开始关注当地人的生活。随着交通的快速建设,威宁县委和县交通部门启动了“溜索改桥”项目,玉龙镇的这条溜索虽早已不在,但过河仍旧是一大难题,于是,一座钢架桥便在云贵两岸建了起来。 那时,张永才年近80岁,听说此处要修桥,他兴奋得几乎要跳起来。几乎每一天,他都像一个尽职的监工一样来到施工现场。他看见人们用粗大的钢筋深深地插进岸边的土地里,又用几股结实的钢绳并在一起,分四组捆绑、焊接,一直拉到对岸,结实的钢条均匀排开,死死焊在那钢绳上,最后,铺上有“Y”字形纹理的钢板,两侧再固定上密集的围栏…… 张永才欣赏人们架桥的同时,嘴巴也没闲着。他爱和工人们聊天,不厌其烦地询问这造桥的技术是如何学成的,毕竟,这太让他感到惊讶了。 “这桥不会晃吧?我们这种七老八十的走在上面晕不晕?” “你们在哪里学来的技术?怎么能把这桥造得这么结实?” “你晓得不?以前我们是用溜索过河,8股篾子拧成一股绳,要足足48‘排’才能造成一条溜索……” 张永才不厌其烦地聊那些故事,工人们不厌其烦地听着,一两个月过去,关于溜索的故事讲完了,这座钢架桥也建成了。张永才试着踩上那厚实的钢板,还轻轻跳了两下,“嘿,还真的不会晃哩。”他心满意足。 正聊得起劲,张永才的老年机突然传来整点报时:“北京时间12点整。”他并未受这震耳欲聋的报时声影响,眼睛仍望向我,嘴也没停下,只是腾出一只手来摸向兜里关掉了声音。他还有话没有说完。 “现在那些东西都没有了。溜索没有了,茅草房也没有了。我以前还给村里提议,再用泥巴‘冲’一栋茅草房作为纪念,不然,以后的年轻人都不知道怎么‘冲’茅草房了。”他脸上的皱纹都聚在了一起,眯成了一条缝的眼睛有亮晶晶的微光。 他还想着那条溜索,向包括我在内的年轻人问道:“要是那溜索还在,你们敢不敢过?” “肯定不敢过!有桥有路,谁还会过溜索呢?”见我们脸上露出惧怕的神色,他自问自答道,随即又像个恶作剧得逞的小孩一样大笑起来。 ★“新时代黔行三部曲”收官之作 ★记录新时代改天换地的贵州交通建设故事 ★抒写新时代交通巨变下贵州人民的幸福新生活