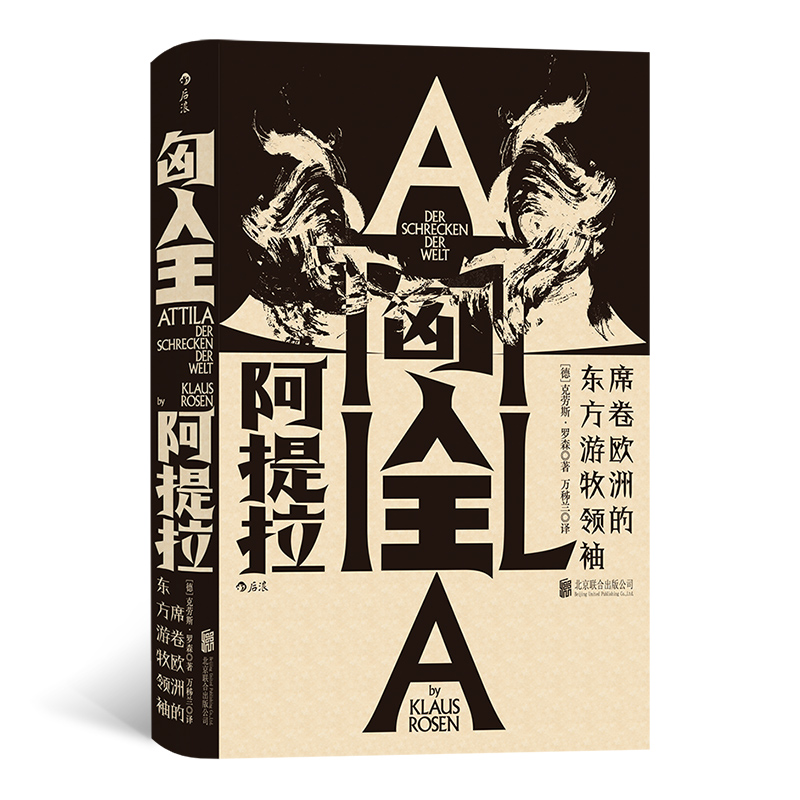

出版社: 北京联合出版社

原售价: 78.00

折扣价: 50.00

折扣购买: 匈人王阿提拉(席卷欧洲的东方游牧领袖)(精)

ISBN: 9787559631909

***·罗森(Klaus Rosen),1937年出生于曼海姆,德国历史学家,专*古代晚期历史方向,曾在艾希斯特-因戈尔施塔特天主教大学和波恩大学的古代历史系任教。著有《帝国时代罗马城的权力与文化》《奥古斯丁:天才与圣人》等。 译者简介 万秭兰,北京大学德语语言文学硕士。

“匈人进*阿兰人,阿兰人进*哥特人,哥特人进*泰法尔人和萨尔马提亚人,而哥特人的流亡也迫使生活在巴尔干的我们离开故乡。” 米兰的安布罗斯主教(Ambrosius von Mailand)在描述这串连锁反应时,正值 390 年。在大约二十年前,在罗马帝国之外的东方,这串连锁反应引发了匈人的继续入侵。但是不久之后,这场雪崩越过多瑙河,横扫巴尔干半岛上的罗马省份。安布罗斯在注解《路加福音》时对这场猛*做出了评论,他同时也提到了被耶稣预示为末*之兆的恐怖景象。1 对于这位主教来说,无疑,随着匈人在 4 世纪 70 年代的西进,耶稣的预言开始成为现实。因此,在他的注解中,他用预言的形式做了简要的历史评述:“我们,即走向世界末*之人,证明了圣言。因为我们听说了多么残酷的战争,听到了多么可怕的战报啊!”安布罗斯首先想到的是 378 年 8 月 9 *的阿德里安堡之战。这次战斗是罗马在其近 1200 年的历史中*惨烈的败仗之一,瓦伦斯皇帝在此次战斗中丧生。哥特人曾和匈人、阿兰人结盟以对抗罗马人。教会史学家鲁菲努(Rufinus)在 400 年左右写道, 他在阿德里安堡的落败中看到了“罗马帝国的厄运的开端—彼时和随后的厄运。”2 安布罗斯认为,哥特人这个名称已经暴露了他们便是公元前 6 世纪初的先知以西结在《旧约》中提过的“歌革”的民族:“你必从本地、从北方的极处率领许多国的民来,都骑着马,乃一大队极多的*兵。”3 拉丁教父哲罗姆(Hieronymus)在 396 年详细描述了民族迁徙给普通百姓—无论是基督徒还是非基督徒—带来的苦难。无数骇人听闻的消息传入他在伯利恒的书房中,这些消息令他坐立不安:“罗马人的鲜血洒在君士坦丁堡和朱利安阿尔卑斯山之间。这一切的发生不过在二十余年间。哥特人、萨尔马提亚人、夸迪人和阿兰人、匈人、汪达尔人和马科曼尼人毁坏、屠戮并抢夺了斯基泰、色雷斯、马其顿、色萨利、达尔达尼亚、达基亚、伊庇鲁斯、达尔马提亚和潘诺尼亚所有地区。这些凶徒侮辱了多少已婚妇女与修女、自由民与贵族!主教被囚禁,各个等级的神父与教士都被杀害,教堂被摧毁,基督祭坛被改作马厩,殉教者的遗骨被掘出。哀鸣与叹息不*于耳,疮痍满目。”哲罗姆的结论与安布罗斯、鲁菲努的结论如出一辙:“罗马世界崩塌了。”在随后的一封信中,哲罗姆恳求:“愿耶稣让这些巨兽远离罗马世界。”4 当不信仰基督教的希腊历史学家尤内皮乌斯(Eunapius)在380 年左右发表他的那部现今残缺的历史著作的初版时,他并不担心罗马的衰落。在他对 3 世纪和 4 世纪的描绘中,他常常充分记述那些侵入罗马帝国并对其造成重大伤害的外来民族。但是他们从未成功地将罗马推至深渊的边缘。当这位历史学家谈及匈人时,他提出了一个新的观点:“他们扫荡了整个欧洲。”5 4 世纪 70年代,亚洲与欧洲迎头相撞,而首当其冲的是哥特人。他们当时还没有定居罗马帝国境内,但也生活在欧洲的土地上。 大概 15 年后,也就是约 395 年,历史学家阿米阿努斯·马尔切利努斯(Ammianus Marcellinus)完成了他的拉丁文历史著作,这是他的第 31 本书,也是*后一本。该**述的内容从 375年匈人出现开始,到 378 年阿德里安堡之战及其直接后果结束。他在书中不止一次强调他在努力地进行忠于史实的描写。然而, 他必须让自己仅记述大事件及其结果而略掉很多细节。因此,任何人都无法从他那里得知具体的死亡人数,这些数据是他不可能通过亲身经历而了解到的。6 阿米阿努斯·马尔切利努斯的这一缺憾却比那些无从考证的言论*为可信,因为在 375 到 378 年的这四年间,丢掉性命的人如恒河沙数。他自己也感*到了同时代人的恐惧,这当中包括那些坚信世界末*已经来临的基督徒。这位历史学家无意减轻当前的恐惧。但这种恐惧需要放在*广阔的背景中去看待:“那些不了解历史的人宣称,这个**从未陷入这般困厄的黑暗之中。但是他们错了,因为他们只盯着*近的苦难。其实,如果人们仔细地回顾古时和近期的历史,他们便会发现, 这种悲惨的剧变经常上演。”7 接着,这位历史学家援引了辛布里人和条顿人入侵的事件。他们起先在几次残忍的战斗中击败了罗马人,但*终在公元前 102—前 101 年被**打败。罗马皇帝马可·奥勒留也不得不在多瑙河畔征战多年,从公元 168 年到他去世的 180 年,直到那些胆敢侵略罗马帝国的敌对部落被打败。8 和尤内皮乌斯一样,阿米阿努斯·马尔切利努斯想向他的读者传递这么一个令人欣慰的信息:匈人和那些被驱赶至此的部落不会终结罗马,*不用说灭亡罗马帝国了,“只要还有人,罗马帝国就会继续存在”。9 尤内皮乌斯必须承认,没有人能告诉他匈人的起源以及他们此前的活动地带。难怪对于这些几乎前所未闻的匈人究竟是什么人的解答很快就落入了传说的窠臼。他们是如何突然从东方的*原上出现、侵袭哥特人并引发一场**欧洲的战争的?一个朴实的解释是:哥特人在米欧提斯湖(亚速海)的西边,匈人在米欧提斯湖的东边,而且二者都相信,湖岸是有人居住的世界的尽头。 一个巧合事件改变了匈人的看法:**,一名匈人牧民的母牛被一只牛虻叮咬了。它冲过了显然不是很深的米欧提斯湖畔沼泽地,跑到了对岸。这个牧民追着母牛跟了过去,却发现这片水域的彼岸有另一片天地。10 希腊人听到这个故事会不禁莞尔:亚速海的东西**竟然生活着直到*近才知晓对方存在的民族。近一千年的时间里,在本都北部地区,希腊人和蛮族毗邻而居,城邦与部落交错而建,他们保持着政治、经济和文化往来。这个故事参照了伊娥的神话传说。众神之父宙斯爱上了美丽的伊娥,但他善妒的妻子赫拉实施了报复,她将伊娥变成了一头被牛虻叮咬的母牛。这头狂躁的母牛游过了辛梅里亚博斯普鲁斯海峡(Bosporos),或者刻赤海峡。这条海峡沟通亚速海与黑海。这个传说于公元前 458 年在悲剧作家埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》中**出现,根据通俗词源学,“Bos-poros”相当于“Cow ford”(意为“牛渡”)。11 在另一个传说中,匈人被描述为猎人而非牧人,母牛变成了鹿。鹿这种动物在*原上随处可见。12 因此它们是一种常见的猎物,也是*原民族中*欢迎的艺术表现主题:某次匈人在米欧提斯湖边狩猎,他们看到了一头走入沼泽,在沼泽中走走停停的鹿。猎人们跟着这头鹿,沿一条当时已淹没在水下的小路走到了对岸。在那里,他们见到了哥特人的肥沃土地,感*到了当地温和的气候。他们回家后立刻向同族讲述了这次经历。先是只有一小群人掀起了同对岸的哥特人的战争。接着,整个部落都*打了过来, 战胜了哥特人并占领了他们的土地。这个故事的流传始于历史学家普利斯库斯(Priscus),他可能是在阿提拉的宫廷里听说这个故 事的。一些作家稍加改动地借用了普利斯库斯的故事,因此,就像历史学家阿加提阿斯(Agathias)所评论的那样,这个故事在 后来广为流传。13 这个故事的传播还要归功于在传说、神话故事和圣徒传说中很*欢迎的动物主题:它们会突然出现,然后为人类指路。14 在那些故事中,通常是神将动物派来的,而匈人的猎人也将这头鹿视作神迹。15 希腊人之所以愿意接*这个故事,或许是与匈人的旧名“Nebroi”有关,希腊人很容易会将这个词和“nébros”(小鹿)联系在一起。16 对于撰写哥特历史的哥特人约达尼斯(Jordanes)来说,给自己的民族带来厄运的鹿无疑是一首哥特式的序曲。这个故事意在解释野蛮的匈人的来源和他们的可怖外貌,他们的对手哥特人自己讲述了这么个故事:在哥特人从斯堪的纳维亚南下迁移到黑海附近后,他们的第五任国王菲利默在他的人民中发现了几名女巫,这些女巫在哥特语中叫作“haliurunnae”。在她们造成破坏之前,国王将她们驱往了蛮荒之地。在那里,她们四处游荡,遇上了不洁的恶灵。她们与恶灵交媾,诞下了迥异于人类的、矮小丑陋的后代。他们说着一种和人类的发音大相径庭的陌生语言。这些生物就是那些起先与世隔*地在米欧提斯湖的沼泽地带生存的匈人的祖先。约达尼斯认为,这些恶灵由于憎恨哥特民族而将那头鹿派往了匈人那里。甚至历史学家普罗科匹厄斯(Procopius) 也猜测,有魔鬼想要伤害哥特人。17 牛又一次扮演了重要角色,这次不是在传说中,而是在清晰的历史记录中。它不再向匈人展现新土地,而是向国王阿提拉暗示他将统治世界。彼时正在阿提拉的宫廷中的罗马使节见证了这一切:匈人历代先王都供奉着一把献给战神阿瑞斯的宝剑。它被视作“御敌护卫者”。有很长一段时间,这把宝剑下落不明,但后来它奇迹般地再次出现了:一个牧人注意到他的牛群中有一头跛脚的小牛,它身后拖着一条血迹。这个牧人循着血迹走,发现了其中的缘由:这头小牛在吃*时踩到了一把宝剑上。他立刻把剑献给了阿提拉。而阿提拉意识到这把宝剑给了他称霸整个世界的*事力量。18 鉴于匈人*愿意把弓而非剑当作崇拜的对象,匈人诸王想要借助这种姿态,和他们的老对手—将剑视作战神化身的阿兰人—一较高下吗? 19 本书介绍了匈人王阿提拉的生平事迹,同时也分析解读了匈人这个神秘古代民族的来龙去脉,文笔生动,如临其境,观点严谨而不乏创见。