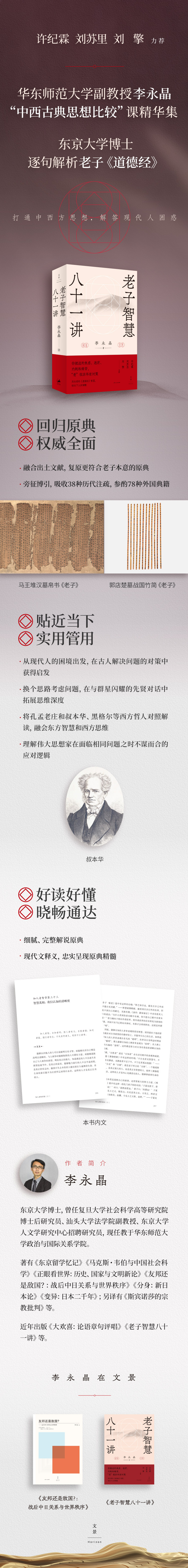

出版社: 上海人民

原售价: 108.00

折扣价: 68.10

折扣购买: 老子智慧八十一讲

ISBN: 9787208191273

李永晶,东京大学博士,曾任复旦大学社会科学高等研究院博士后研究员、汕头大学法学院副教授、东京大学人文学研究中心招聘研究员,现任教于华东师范大学政治与国际关系学院。 著有《东京留学忆记》《马克斯?韦伯与中国社会科学》《正眼看世界:历史、国家与文明新论》《友邦还是敌国?:战后中日关系与世界秩序》《分身:新日本论》《变异:日本二千年》;另译有《斯宾诺莎的宗教批判》等。 近年出版《大欢喜:论语章句评唱》《老子智慧八十一讲》等。

一 本章老子教人要适可而止,懂得知足,懂得“满招损,谦受益,时乃天道”(《尚书 · 虞夏书 · 大禹谟》)的古训。本章句句皆是格言,我们只需反复诵读其中“金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎”一句,或许已善莫大焉。其实,我们在吟诵中会将格言的精神内化,进而会对自己的生活方式和生命状态产生潜移默化的影响。从这个角度说,时时拿出《老子》文本读上几句,不必思考其中的道理和缘由,就足以做到开卷有益。这其实是伟大的古典文本独有的精神力量。 对于吟诵格言与人行事方式之间的关联,我们可以见诸先贤的行事:“南容三复白圭,孔子以其兄之子妻之。”(《论语 · 先进》)孔子的弟子南容一天之内多次吟诵“白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也”(《诗经 · 大雅 · 抑》)这一句诗。诗的大意是说,白玉上的污点还可以磨去,言辞上的污点就不好办了,也就是告诫人要谨言慎行。南容反复吟诵,孔子据此就判断出了他的人格和志向,于是将自己的侄女嫁给了他。在孔子看来,一个人对于一些行事上的金科玉律若能欢喜奉行,就会避免人生道路上的障碍和歧途。 我们在读本章时要时时吟诵“金玉满堂”这一句,因为财富和地位是凡俗的人们理解最为深刻的两种日常事物,人们见到金银珠宝总会两眼放光,所谓“小人喻于利”(《论语 · 里仁》)是也。财富本质上是满足欲望的中介物,追逐财富就是追逐欲望的满足,这在一定的范围内本来无可厚非,然而问题就在于人的欲望没有止境。但老子并没有这么说,而是做了一个重要的转折:“金玉满堂,莫之能守。”—你地位升得再高,财富积累再多,不是到头来一场空,而是最初你就守不住它们,因为它们从本质上说属于这个世界自身,而并不属于肉体生命必然有限的“你”。守,就只能成为人见人笑的“守财奴”。这就回到了主题:不求自满,要在适当的时候停下来,因为人自身无非是天地间一过客而已,所谓“一向年光有限身”(晏殊《浣溪沙》)是也;所谓“人生犹似西山日,富贵终如草上霜”(李叔同)是也。《庄子 · 知北游》篇言:“人生天地之间,若白驹之过郤,忽然而已。”意思是说,人生不满百,就像骏马飞驰过缝隙一般,一晃而过而已。“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”—清代戏曲家孔尚任(1648—1718)在《牡丹亭》中的这一句著名唱词,人皆知他唱的历史,但不知他又是在唱这种如云烟般的人生。 如果说老子从终极的角度说出了“金玉满堂”的启示意义,孔子对于世人挂怀的富贵与贫贱,则在一定的约束条件下给出了肯定的回答;比如,“富与贵是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱是人之所恶也,不以其道得之,不去也”(《论语 · 里仁》);“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵于我如浮云”(《论语 · 述而》)。—富贵如果不以“道”得之,如果富贵属于“不义”,那么富贵本质上就如同那天上的浮云,是与自己无关的存在。但反过来说,追寻富贵又是“人之所欲”,是人正常欲望的一部分;若符合道与义,孔子并不否定这样的人生追求。 符合道义,就是不要持续追求满足自己的欲望,而是要迷途知返,顺其自然,以无心的方式对待外界事物。人的欲求虽然形式上五花八门,但本质上就是欲望自身的单一的属性,无穷无尽;当欲望得到了满足时,它会给人的大脑提供一种快乐的信号,以激励这个有机体继续为满足它而工作;而一旦这个工作达不到它的要求时,人就会感受到痛苦。因此,唯有依靠理智的干预,停止欲望永无休止的自我运行,才能终止这个盲目的生命冲动。本章所言的“富贵”,正是凡夫俗子最难过的一关:在世俗生活中,富贵不仅仅代表着财富和地位,更是权势的代表,而权势又有着让人性变得卑微乃至堕落的腐蚀性力量。 正因此,人类历史上那些为人们所赞颂的伟大政治家,诸如春秋时代的范蠡、西汉初年的张良、近代美国的华盛顿(1732—1799)等人,都做到了“功遂身退”。世人赞颂他们,是因为他们看清楚了世界的真相,实现了对自身欲望的克服。 二 满招损,谦受益;这一条看似普通的格言,实则关乎我们心灵的真相。在快乐和痛苦之间,或者说在二者之外,心灵还有一个众所周知的状态:无聊。叔本华对此有极高明的描摹: 从愿望到满足又到新的愿望这一不停的过程,如果辗转快,就叫做幸福,慢,就叫做痛苦;如果陷于停顿,那就表现为可怕的,使生命僵化的空虚无聊,表现为没有一定的对象,模糊无力的想望,表现为致命的苦闷。—根据这一切,意志在有认识把它照亮的时候,总能知道它现在欲求什么,在这儿欲求什么;但绝不知道它根本欲求什么。每一个别活动都有一个目的,而整个的总欲求却没有目的。(《作为意志和表象的世界》) 这段说法中的一个关键词就是“目的”。目的,是我们主观设定的有待达成的目标,是理智世界的事情 ;我们在日常生活中通过持续设定目的,来获取生活的意义,以抵抗无目的、空虚无聊必然带来的苦闷。那么,为何“目的”具有这般近乎拯救的功用?这种拯救自身可靠吗?这些问题指向了我们生命深层的真相。 从根本上说,欲求的每一次满足看似有一个目的,但这个目的只是“意欲”这种内在于我们自身的本质或者说生命力的自我实现而已,它在自身的尺度上—追求愉悦和种族繁衍—可以说毫无意义可言。因此,人需要用理智来照亮这个过程,在恰当的时刻终止欲求无明的活动,将自我意识投射到对永恒事物的思索和追求中去,而后者恰恰是人的智慧存在的最高目的。换句话说,我们只有认识到了这个最高的目的,才会以新的眼光重新设定自己于日常生活中不可或缺的真正目的,才能寻找到生命的意义。 要满足这种最高目的,就需要“观照内在”,向内求索;如果不这样做,我们最终会看到什么?聪明的叔本华告诉我们说:“投向外在的审视则让我们看到:我们存在的结局就是一堆白骨而已。”(《附录和补遗 第 2 卷》)这个说法让我们领略到了叔本华的犀利。哲学家的说法或许显得无情,而文学家在认识到同样的事实后,他们的说法似乎会给人们留下几分情感上的慰藉。比如,大文学家曹雪芹(约 1715 或 1721—约 1764)在巨著《红楼梦》中,借助跛脚道人之口咏叹了一首“好了歌”,歌中道出了向外追逐的人生的最后荒凉:“世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。古今将相在何方?荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好,只有金银忘不了。终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。”这首歌可以说是对本章的最佳注脚。 上述说法将我们导向了本章的结论,导向了老子文本中首次出现的“天之道”、亦即“天道”这个说法上。天道,本义源于天体运行的轨道,引申为宇宙秩序与运行规则,在抽象的意义上就是“上天的法则”。既然如此,天道玄远,与我们又有何干系?本章告诉我们,天道就在我们的身旁,时时刻刻通过我们的“行事”显现出它的存在:天道就在那里。福永光司从比较文化的视角,径直点出了问题的本质,并有高明的发挥。他这样写道: 对于没有基督教中的神观念的中国人而言,天道在作为所有真理的源泉的同时,还是人们的一切行为的究极准则。在这个意义上,可以说天道对于中国人发挥的作用,就相当于基督教的神对于欧洲人发挥的作用。当然,天道并非像基督教的神一样,并不是要求人们跪拜祈祷的具有人格的绝对者;不过,中国人通常在天道中发现自己行事的原理,让自己严肃地认识到自身的愚妄和自负,让自己在天道面前感到内疚惭愧,并由此进行反省和悔改,最终让自己认识到自己本应该有的存在方式,因此可以说天道是一种非人格的绝对者。基督教的神以否定的方式超越于人的存在,并从这个否定的超越的立场来拯救人并导引人;中国人没有这样的神的观念,但他们取而代之,有了天道的观念。每当他们面对人的命运的悲惨而感到退缩,每当对自己的生存方式感到危惧和困惑时,他们就会仰望高天,向高天呼喊,探询天道的真意。(《老子》) 福永光司的这些说法并非出自主观想象。《论语 · 阳货》篇记载有孔子的感叹:“天何言哉!四时行焉,万物生焉。”《孟子 · 万章上》篇则记载有舜帝因为不得父母欢心而“号泣于旻天”,即对着苍天哭泣的往事。其实,“天”“天道”“天理”皆根源于道,是儒道两家共有的语言,在华夏民族的心灵世界中,扮演着超越者的角色。而要理解这个超越者的本质,我们就要再次回到《老子》的文本当中来。这是我们接下来要继续探索的问题。 ☆回归原典,权威全面 融合出土文献,复原更符合老子本意的原典 旁征博引,吸收38种历代注疏,参酌78种外国典籍 ☆贴近当下,实用管用 从现代人的困境出发,在古人解决问题的对策中获得启发 换个思路考虑问题,在与群星闪耀的先贤对话中拓展思维深度 ☆好读好懂,晓畅通达 细腻、完整解说原典 现代文释义,忠实呈现原典精髓