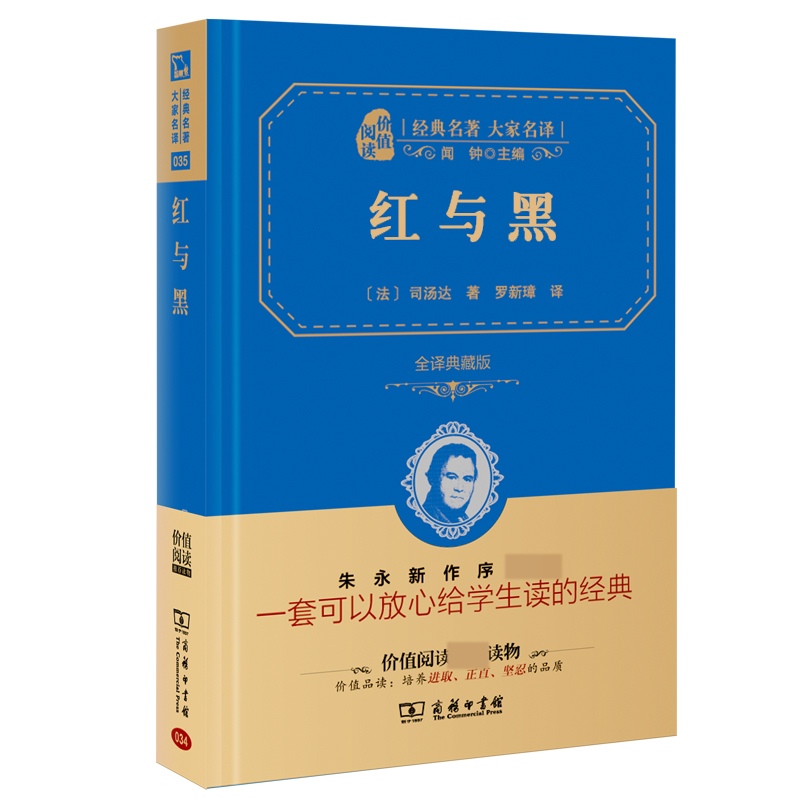

出版社: 商务印书馆

原售价: 39.80

折扣价: 0.00

折扣购买: 红与黑(全译典藏版)(精)/经典名著大家名译

ISBN: 9787100118903

罗新璋,1936年生于上海,北大西语系毕业。曾在国家外文局《中国文学》杂志社长期从事中译法文学翻译工作。译有《特利斯当与伊瑟》《列那狐的故事》《红与黑》《栗树下的晚餐》及《不朽作家福楼拜》。其《红与黑》译本,认为是重译外国文学名著中的出群之译,并在台湾出版。编有《翻译论集》与《古文大略》。所写《我国自成体系的翻译理论》《中外翻译观之“似”与“等”》《释“译作”》《翻译发微》等文,受到业界重视。 司汤达(1783-1842),本名亨利·贝尔。法国19世纪杰出的批判现实主义作家。生于法国格勒诺布勒城。他早年丧母。父亲是一个有钱的律师,信仰宗教,思想保守,司汤达在家庭中受到束缚和压抑,从小就憎恶他父亲。1799年,司汤达以优异的成绩毕业于当地的中心学校,来到巴黎,在军部谋到一个职务。从此,他跟随拿破仑的大军,参加了战争。 直到1814年,拿破仑垮台,波旁王朝复辟,司汤达被“扫地出门”,他才不得已离开巴黎,侨居意大利的米兰,在那里读书、写作,并且与意大利的革命党人交往密切。1830年“七月革命”后,司汤达被任命为意大利一个海滨小城的领事,直至1842年逝世。 司汤达写作很勤奋,给人类留下了巨大的精神遗产,著名的短篇小说有《瓦尼娜·瓦尼尼》;长篇小说有《吕西安·娄万》(又名《红与白》)、《红与黑》、《巴马修道院》、《亨利·勃吕拉传》等。除此之外还著有数百万字的文论、随笔和散文、游记等。

第三章 穷人的福星 导读 善良高尚的谢朗神甫因为陪伴阿拜尔先生参观维 璃叶城而丢了差事。此时身份高贵的市长特·瑞那先 生与丐民收容所所长瓦勒诺先生正暗中较量,为了更 显气派,他决定请一位家庭教师教他的三个孩子,听 闻此事,心地纯朴的市长夫人内心稍显不安。 一位品德高尚、不耍阴谋的神甫,是一村的造化 。——弗勒利(1640-1723,十八世纪法国高级神职人 员及政治家,著有《教会史》) 维璃叶的本堂神甫已年届八旬。由于山区空气清 冽,他的身体像铁打一样结实,性格也如铁一般刚强 。这里应该交代一下,作为本堂神甫,他有权随时出 入监狱、医院,甚至丐民收容所。阿拜尔先生是由巴 黎方面介绍来见这位神甫的。来人很机敏,选准清晨 六点,抵达这座喜欢打听的小城;而且一到,便直奔 神甫的住处。 信是特·拉穆尔侯爵写来的,侯爵身为法兰西贵 族院议员,是富甲一省的大财主。谢朗神甫看着来信 ,颇费沉吟。“想我偌大一把年纪,在这里人缘也不 错。”临了,他低声自语道,“谅他们还不敢把我怎 么样!”便转过身来,望着巴黎来客。虽说神甫年事 已高,两眼依然炯炯有神,闪耀着神圣的光辉,表示 只要是高尚的事,即使担点风险,也乐于助成。 “请随我来吧,先生。不过当着狱卒,尤其是当 着收容所看守的面,希望你对看到的一切,不要妄加 评论。”阿拜尔先生明白,他遇到了一位热心人。于 是跟着这位可敬的神甫,参观监狱、收容所、济贫院 等处,提了许许多多问题,听到奇奇怪怪的答复,即 便如此,他也一点儿没责怪的意思。 这次参观,一连持续了几个小时。神甫想请来客 一同回家吃中饭,阿拜尔先生推说有信要写,实际上 是不愿更多连累这位好心的陪伴。三点光景,两位先 生视察完丐民收容所,又折回监狱。这时,在大门口 碰到一名狱卒,那是个身高六尺的彪形大汉,生了一 双罗圈腿,相貌本来就不雅观,加上凶神恶煞的样子 ,面目显得格外可憎。 “啊!先生,”他一见神甫便问,“跟您在一起 的这位,可是阿拜尔先生?” “是又怎样?”神甫答道。 “我昨天接到一道严令,是省长专差宪兵连夜骑 马送来的,吩咐不准阿拜尔先生踏进监狱。” “我要明白告诉你,努瓦虎,”神甫说,“这位 同来的客人,正是阿拜尔先生。我不是有这份权利吗 ?不论白天晚上,随便什么时候,都可以进入监狱, 愿意叫谁陪就可以叫谁陪。你说是不是?” “是的,神甫先生,”狱卒低声下气地说,像巴 儿狗怕挨揍,不由得垂下头来,“不过,神甫先生, 我也有妻儿子女的,一有告发,我就会丢掉饭碗,可 我全靠这差事养家糊口哩。” “我要是丢了差事,一样也会不高兴的。”善良 的神甫说来很动感情。 “那可不一样呀!”狱卒紧接着说,“您嘛,神 甫先生,谁都知道您有八百法郎收入,那块好地…… ” 事情的经过就是这样。两天里,你言我语,添油 加醋,竟有了二十种不同说法,挑起了各种仇恨情绪 ,把个小小的维璃叶搅得满城风雨。此刻,特·瑞那 先生与他夫人有点语言上下,也是由此而起的。这天 上午,市长先生由丐民收容所所长瓦勒诺陪同,上神 甫家兴师问罪,表示他们的老大不满。谢朗先生在这 里无根无蒂,觉出他们话里的分量。 “好呀,你们两位!我活到八十岁上,竟成了附 近第三个给革职的神甫。我在这里已经待了五十六个 年头。来的当初,这儿还是区区小镇。城里的居民, 差不多全由我来施礼。我天天为年轻人主婚,就连他 们爷爷奶奶的婚礼,当年也是我主持的;维璃叶,就 是我的家。看到这个来客,我心里也想过:巴黎来的 这个人,可能真的是个自由党,眼下自由党人不是满 街走吗?但是,那又能碍着我们穷人、犯人什么事呢 ?” 瑞那先生的责问,特别是收容所所长瓦勒诺的非 难,越来越咄咄逼人。 “得啦,那就革我的职吧,”老神甫声音颤巍巍 地嚷道,“可是我还得住在这儿。谁都知道,四十八 年前,我继承了一份田产,每年有八百法郎的收益。 我就靠着这笔进款过活。你们两位听着,我吗,任职 多年,没有什么来路不明的积蓄,也许就因为这个缘 故,丢掉差事我也不怕。” 瑞那先生与夫人生活得相当和美。这时,瑞那夫 人娇怯怯地问了一句:“这位巴黎先生,能碍着囚犯 什么呢?”瑞那先生不知如何回答是好,正想发发他 的威风,忽听得妻子一声惊叫:原来看到二儿子爬上 平台的胸墙,在墙头上奔跑起来。要知道这堵墙比一 旁的葡萄园要高出五六米。瑞那夫人怕吓着儿子,一 分神会摔下去,所以连话都不敢对他讲。孩子觉得自 己十分了得,嬉皮笑脸地好不快活,后来瞧见母亲脸 色煞白,才跳下来,朝她奔去。这一下,可结结实实 挨了顿骂。 经这件事一打岔,夫妻俩也随之改变了话题。 P12-14