出版社: 江苏人民

原售价: 17.00

折扣价: 6.60

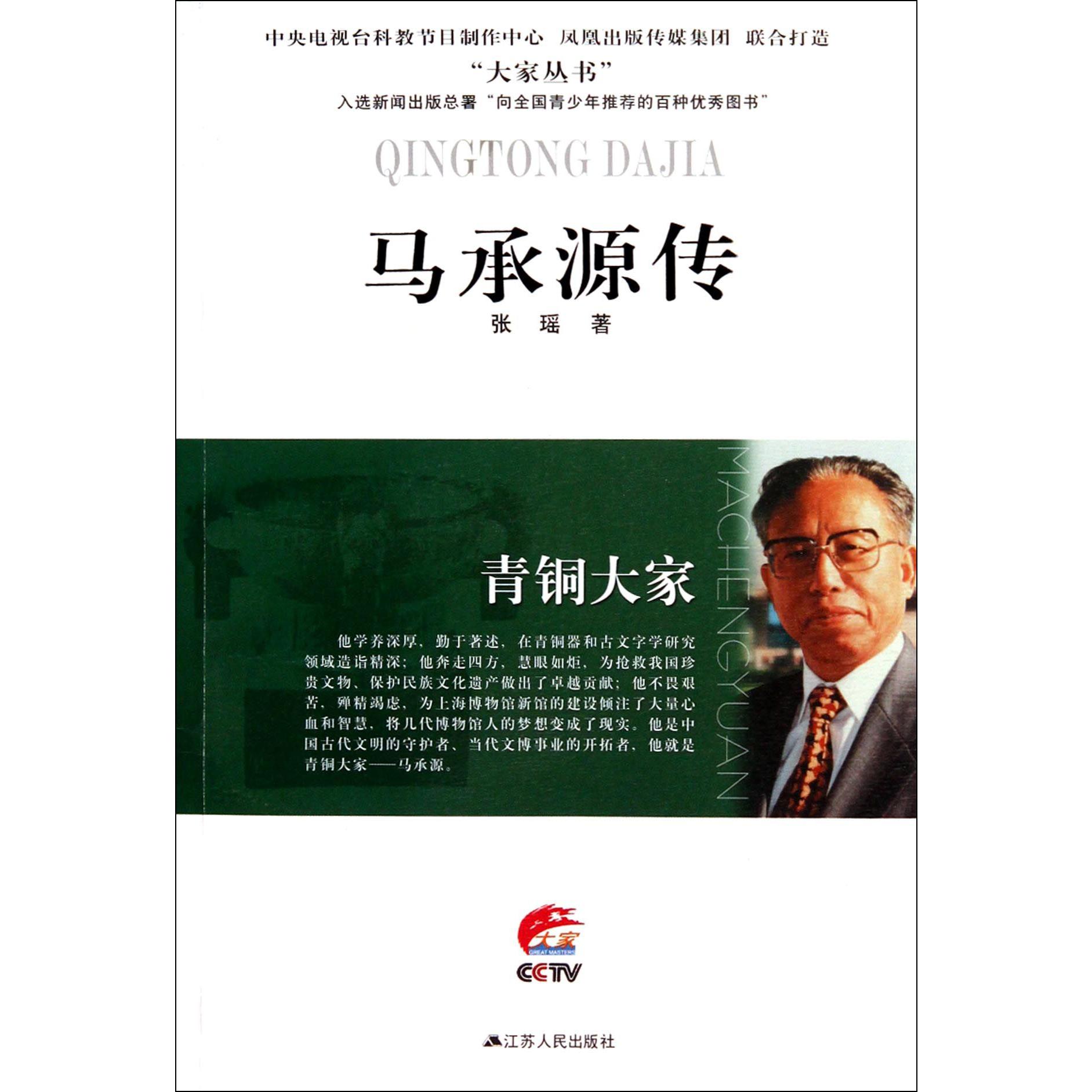

折扣购买: 马承源传(青铜大家)/大家丛书

ISBN: 9787214121202

1961年夏天的一个下午,上海博物馆迎来了一位 尊贵的 参观者一周恩来总理。多年之后,那天的情形马承源 仍历 历在目。工作人员们把库房中最好的文物搬出来请总 理欣 赏,其中有一件外观并不起眼的西汉透光镜。马承源 介绍 说,这不是普通的铜镜,能够在反射光中现出背面纹 饰。总 理对此大感兴趣,特地把透光镜拿到窗口上反复观看 ,对这 种透光现象啧啧称奇。马承源向总理解释,透光的说 法是从 唐代开始的,因为光线好像是穿透了金属的镜体,从 镜子背 面反射出来一样,所以透光镜的称呼也就传了下来。 遗憾的 是,透光镜的制作方法却未能代代相传,给后人留下 了一个 谜团,透光镜也从此披上了一层神秘的色彩。一千多 年来, 这种神奇的现象吸引了古今中外的众多学者,从我国 宋代的 沈括到清朝的郑复光,从中国到大洋彼岸,无数学者 试图揭 开这个谜,但是没有人去用实验的方法来证实自己的 猜测, 没人能真正复制出与西汉透光古镜完全相同的镜子来 。当 时,总理手里捧着这面镜子翻来覆去看了许久,对透 光镜的 原理做了种种推想,嘱咐马承源等人说,你们以后要 好好地 做工作,把这个道理搞清楚。 总理的嘱托马承源一直记在心里,然而当时正处 “文革” 前期,社会动荡,普通的日常工作都很难正常开展, 更何谈科 学研究和实验。直到1974年,上海博物馆才真正投入 到西 汉透光镜的研究中去。当时马承源刚刚“解放”不久 ,他再次 想起周总理的话,就与同事陈佩芬商量。马承源说, 现在离 总理来上博时已经五年了,这个工作不能再拖了。上 博馆藏 中有大小不同的四个汉代透光镜,我们要落实周总理 的指 示,把透光镜的铸造原理弄清楚,仿制同样有透光效 应的铜 镜。陈佩芬听说要完成周总理交代的任务,也非常高 兴。上 博在文物研究方面学者如云,但要想搞清楚透光镜的 原理, 必须请专门的科学研究专家。马承源和陈佩芬请来了 上海 市科学技术协会的阮崇武先生,组织了很多高级工程 师在博 物馆开会,由阮先生主持这项工作。阮崇武当时也是 刚“解 放”不久,表示非常乐意参加这一考古实验。与会专 家们设 想了各种青铜透光镜可能成因的方案。交大、复旦、 同济等 高校和几个工厂都参与了进来,分别用不同的方案做 实验。 专家们认为,首先得搞清楚透光镜与普通铜镜的不同 之处在 哪儿,弄清楚这一点,答案就近在眼前了。 上博馆藏铜镜多达上万枚,发现所谓透光现象的 只有四 枚,而且都出现在汉代。汉代铜镜与前代铜镜对比, 有其特 有的时代特点。与之前战国时期的平面镜相比,汉代 有很多 镜子是凸面的,透光镜也是凸面的。这就是西汉透光 镜的第 一个特点:凸面。 接下来是研究铜镜的铸造过程。当温度高达上千 度的 金属液倒人事先做好的铸镜陶范中后,金属液在陶范 中有个 冷却凝固的过程,而问题也就在这个过程中出现了。 仔细观 察馆藏的这四面汉代透光镜,一个共同的特点,就是 边缘相 对镜体来说有一个又宽又厚的镜环。由于镜体较薄, 所以冷 却快,而宽厚的镜环则冷却速度慢。所以当镜体已经 固定成 型后,镜环还在冷却收缩,对镜体产生了一种紧箍作 用,形成 铸造残余应力。这是西汉透光镜的第二个特点:镜环 宽厚。 上海交大的盛宗毅教授参加了这项实验。他发现 镜子 在铸造的时候,必然会产生很大的内应力。这也是通 过多次 失败的实验得出的结论。他们在浇铸的时候,有时开 箱早一 点,这面镜子就裂掉了,这说明它的内应力是很大的 。虽然 镜体内部的应力很大,但镜体本身的刚度也很大,所 以镜环 的紧箍起初并不对镜子产生什么影响,就像用手去掰 一块厚 厚的铁板,铁板不会有丝毫变化。但铜镜毕竟是用以 照面 容、正衣冠的日常生活用具,必须不断地磨才能保持 光可照 人。古代中国有一种磨镜的职业,磨镜人用凹面的磨 石研磨 镜面,镜子在不断地研磨变薄时,镜子本身的刚度也 就降低 了,从而残余应力得到释放,镜体产生变形,向镜面 方向拱 起,这种现象就像同样用手去掰一块薄铁片,铁片就 会变弯。 从透光镜的剖面图来看,镜体很薄,镜背有纹饰、铭 文的地方 和没有纹饰、铭文的镜底厚薄差距很大。当镜体产生 变形 时,镜底向镜面方向拱起程度大,而镜环和纹饰的部 位拱起 小,所以形成了镜面的凹凸不平,这种变化用肉眼是 很难察 觉的。这就是透光镜的第三个特点:镜体薄,镜背凹 凸处薄 厚差距大。 当一束平行光投射到镜面时,有纹饰的地方较平 ,反射 光集中,而无纹饰的地方由于凸起,反射光发散,所 以有花纹 的地方反射到墙上的光明亮,而没有花纹的地方暗, 墙上呈 现出与镜背相同的图案。这就是西汉透光镜的又一个 特点: 其花纹是环向分布的,只有这时才能产生显著的环向 铸造残 余应力,在镜面形成较为规则的凹凸来。 在马承源和科学家们的共同努力下,经过不断地 实验, 七个月后,终于出了成果。上海交大首先搞清楚了透 光镜的 原理:镜背能透光,是铸造和磨制的结果。在充分研 究了西 汉古镜的特点后,研究人员又通过不断的试验和理论 论证, 终于复制出几乎与西汉透光镜完全相同的镜子,并得 出“铸 造成因,研磨变形”的结论。上海攻克西汉透光镜的 事迹轰 动了中外文博界,积极参与这一考古试验的陈佩芬后 来撰写 了一篇《西汉透光镜及其模拟试验》论文,发表在 1976年的 《文物》杂志上。研究的结果是可以告慰总理的。在 总理诞 辰100周年的时候,上海交大制作了一面精致的镜子 ,反射 在光影中的,是我们熟悉的总理面容。P45-48