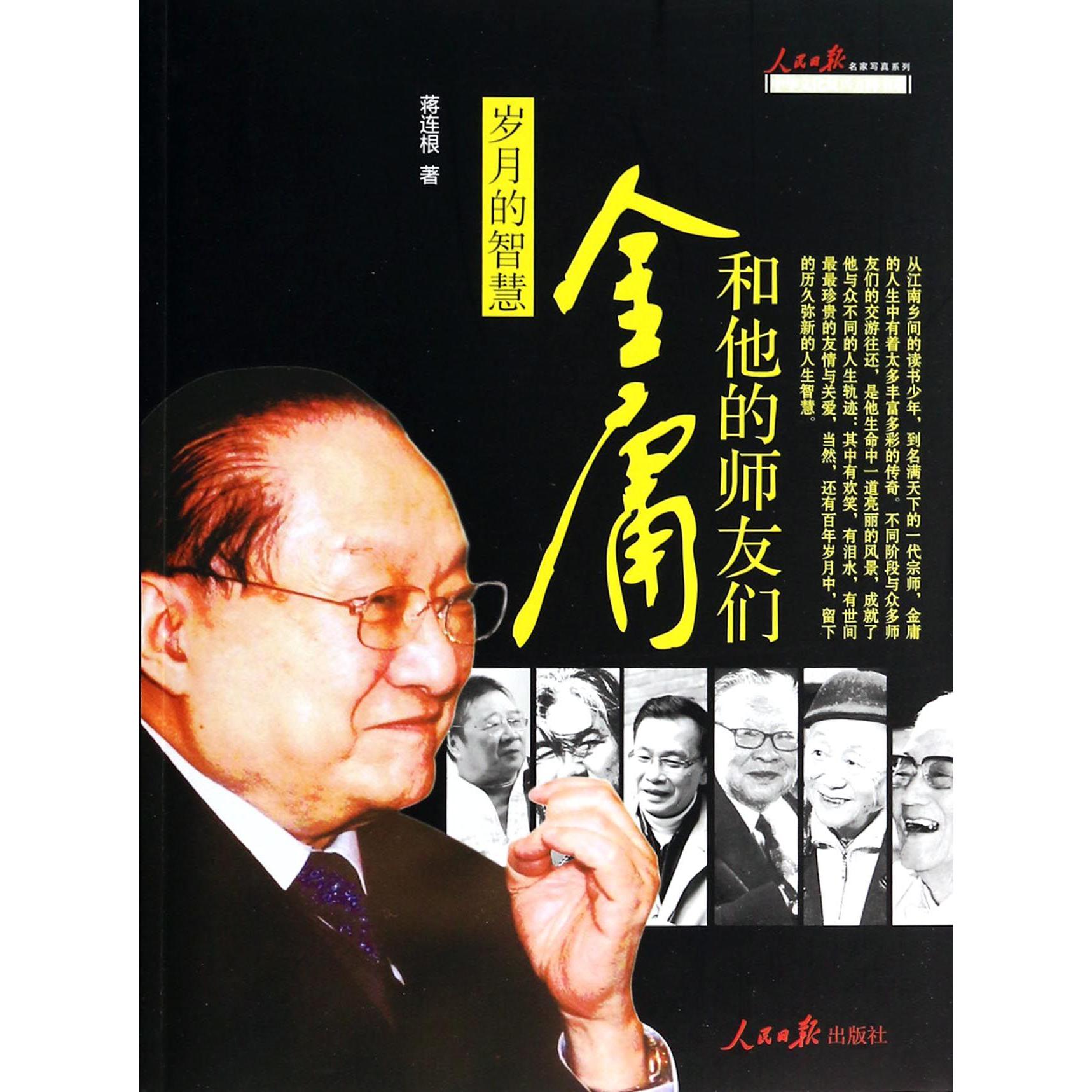

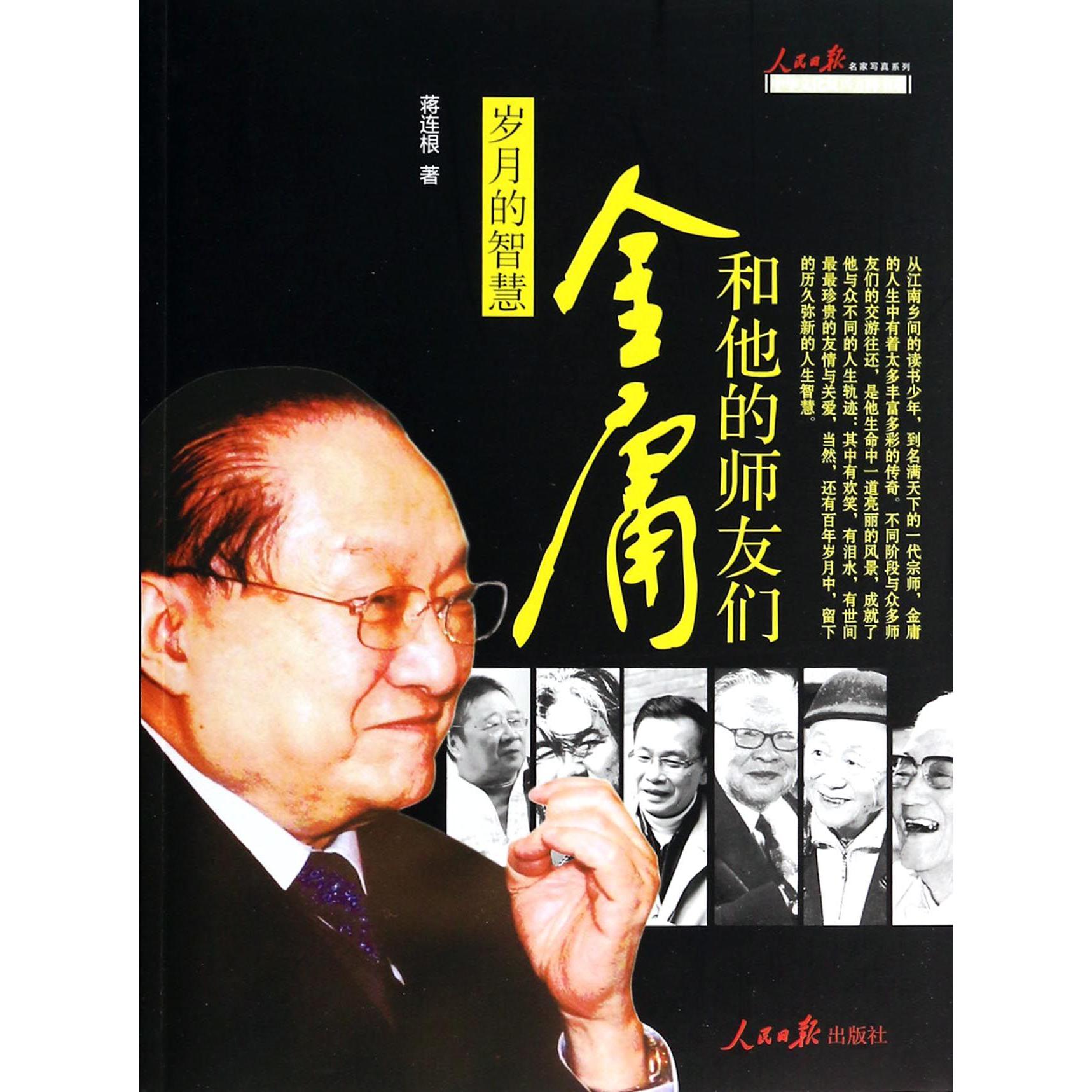

出版社: 人民日报

原售价: 48.00

折扣价: 28.80

折扣购买: 岁月的智慧(金庸和他的师友们)/人民日报名家写真系列

ISBN: 9787511523327

笔名耕夫,生于1955年。

少年金庸*爱去的是自家的书房,一幢盛满丰富 藏书的屋子。书房里挂一牌匾,上书“澹远堂”三个 紫色的字,是康熙皇帝当年为查升写的三字旁边有九 条飞舞的金龙。查升是金庸的祖先,康熙年问大诗人 查慎行之侄。查升这一代,一家叔侄五人(查嗣韩、 查慎行、查嗣臻、查嗣庭、查升)官拜翰林,当时全 家共有七人都中进士,称为“一门七进士,叔侄五翰 林”,是查家*显赫的年代。书房里还挂着一幅对联 ,写着“竹里坐消无事福,花间补读未完书”,是查 升的手笔。少年金庸常常对着牌匾和对联沉思,发愤 读书的心境由此而生。如今,这幅对联挂在香港金庸 的书房里。 查良镛自小对书有一种亲切感,阅读课外书成了 习惯。低年级时看《儿童画报》《小朋友》《小学生 》,后来看内容丰富的《小朋友文库》,再似懂非懂 地阅读各种各样的章回小说,到五六年级时,就开始 看新文艺作品了。除了家中的书,金庸还看了许多坊 间的侦探小说、武侠小说。那时,社会还是**的保 守,当时《红楼梦》被视作诲淫的禁书,《水浒传》 也是诲盗的坏书,可在班上,陈未冬唯独允许查良镛 一人阅读。 陈未冬在自传《我的故事》中如此记述:“当时 ,查良镛(金庸)也在本校就读,是五年级成绩*佳的 学生。他听课、做事都很认真,特别是作文写得好, 我对他的每篇作文都细加圈点、认真批改,作为范文 在课堂上评析。我曾把他的作文本交给诸暨民报社的 骆文华,他看后也认为很不错,还选了几篇在《诸暨 民报》上刊登了。” 陈未冬的这一举动,竟然将套良镛的写作热情拨 得*旺了。暑假以后,陈先生让查良镛跟他一块儿编 五年级的级刊,刊头上画的是一只大公*,取名为“ 喔喔啼”。查良镛组稿、编改、抄写,干得很欢。开 头半月出一期,后来一周出一期,有时两三天出一期 ,把小小的级刊办得生动活泼。 1936年,查良镛从龙山小学堂毕业,考人浙江省 立二中(今嘉兴一中)。自此与陈老师离别,查良镛离 开了海宁。 1983年,陈未冬因病住院,同室病友是香港《大 公报》的一位编辑,两人聊天,陈先生问他:“金庸 是不是海宁人?”这位编辑也说不清,回港后便将此 事告诉了金庸。金庸闻之大喜,写信寄往医院,此后 ,金庸托人再三打听,却未得到陈先生的消息。 直到1988年5月,陈未冬获知金庸的确是海宁人 ,便写信托人寄给金庸,问他是不是龙山学堂的查良 镛。10月14*,金庸复信问候:“生*老师教诲,已 五十余年了,但老师的声音笑貌历历就在目前……数 十年来编报,老师之指点,固无时或忘也。分隔五十 余年,回思教诲爱护之恩,感怀良深。明年如能抽空 ,当来杭州叩见。奉上近照一帧,以代先此致候…… *业弟子查良镛叩。 事隔不久,有同事赴港,陈来冬修书一封托为问 候金庸。金庸见信,即吩咐秘书:“是我老师的客人 ,快去请来!”见到家乡来客,金庸再三询问老师近 况,还让人带上礼物。 1992年12月初,金庸终于重返家乡。他在杭州茶 叶博物馆参观时偶遇陈未冬的小女儿陈珲,金庸惊喜 道:“你是我的小师妹啊!”随即掏出一封问候信, 让带给陈先生。12月8*上午9时,金庸携夫人林乐怡 女士来到陈老师的家。“老师好!师母好!”金庸深 深弯腰鞠躬,行了大礼。 时年68岁的金庸像小孩似的携着老师的手进了客 堂,深情地说:“陈老师是我立业的启蒙恩师,我有 **离不开老师循循善诱的教导。老师教诲的恩德终 身难忘。”金庸忆及当年:“我的作文中,将“旖旎 ”两字错写成“旖妮”。是老师翻出《辞源》予以指 正。从此我写作遇到犹豫不决时常查辞书。”听说往 事,陈未冬禁不住哈哈大笑:“良镛,你的记性真好 ,是啊,牢记错误是求得进步的要诀。”师生交谈甚 欢。金庸拿出自己写的《射雕英雄传》、《书剑恩仇 录》等原版精装本,挥笔写上“恩师指正”等字样并 签上自己的名字,赠送给老师。 1996年11月5*,金庸又临杭州,特邀陈陈未冬m 席晚宴。致词时,他十分动情地说:“**我很高兴 ,在座的有我小学时的老师,他已经80多岁了,给过 我许多指教和器重,我很敬重他……”返港那天,他 亲赴陈舍,向老师和师母辞行,将一只封口的信封塞 给老师,**诚恳地说:“这是学生的一点点心意, 请老师一定要收下,实在是不成敬意。”待金庸离别 后,老师拆开信封一看,原来是一叠“人民币兑换券 ”,这在当时的中**地,是比较珍贵的,可以买到 一般人用人民币买不到的物品。 “他考虑事情总是那么细致周到!”老师心中很 是感动。 师生重逢时,金庸再三要求老师给他讲讲革命历 史。于是,陈老师讲述了别后他奔赴延安然后潜伏浙 南的经历。 1937年抗战爆发后,师生离别,查良镛念书离开 海宁,陈未冬则奔赴延安,进入抗大学习,曾聆听朱 德和***的讲话。1938年9月初,陈未冬入*不久 *派遣潜回诸暨,改名张光,从事地下活动。1939年 6月,张光担任诸暨县委**,以巽溪村为中心,发 展*组织,开展抗*救亡工作。一年间,璜山Ⅸ有20 多个村建立了支部,发展*员百余人。1941年3月, 中共余姚县委特派员张光带着夫人钟学意,**次到 达余姚境内的周巷,租赁老中医家的店面房子,开设 一家旧术器商店作为掩护,开展地下丁作。他与淞沪 抗*游击队五支队取得联系,大量动员地方*员和进 步人士参加部队,建立了通讯联络站、办事处等机构 。P5-7