出版社: 江苏科技

原售价: 128.00

折扣价: 80.64

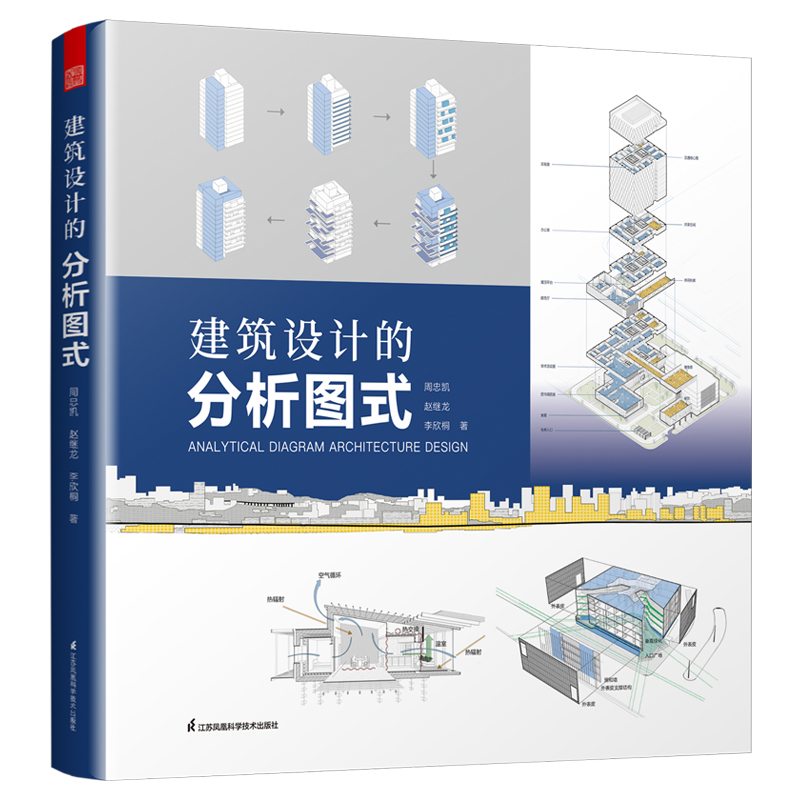

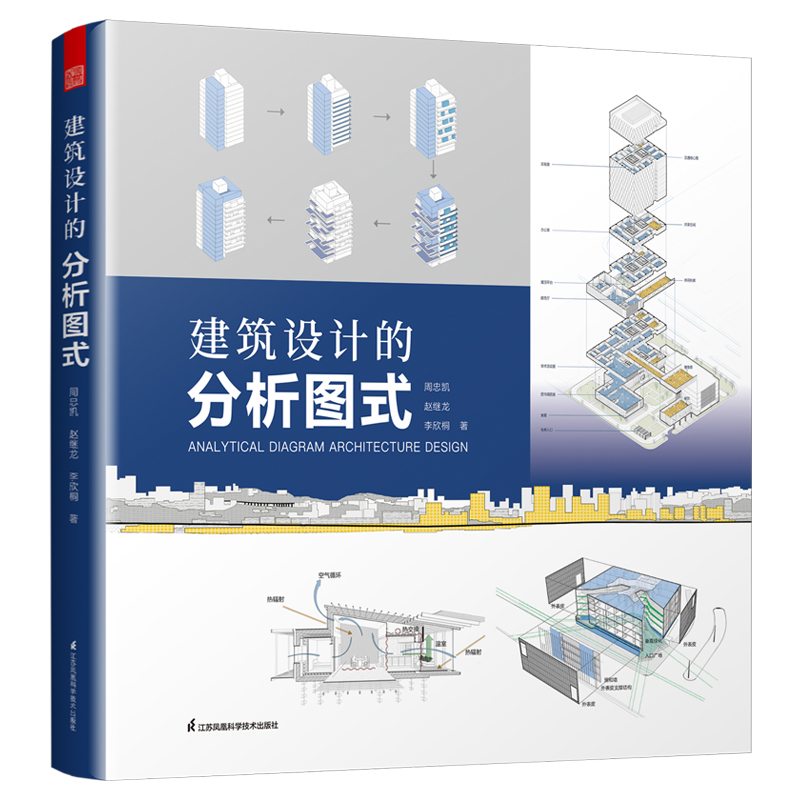

折扣购买: 建筑设计的分析图式

ISBN: 9787571324926

周忠凯 山东建筑大学讲师,天津大学建筑学院博士研究生,主要研究方向为乡村人居环境设计研究、生态城市设计。主持和参与国家及省部课题多项,发表论文10余篇,出版学术专著及编著3部。 赵继龙: 山东建筑大学教授,博士生导师,主要研究方向为城市设计,乡村设计。 李欣桐: 山东建筑大学建筑城规学院硕士研究生。

1.1 建筑设计表达图式的现状问题 对于建筑设计而言,其设计目标的确立、构思概念的提出、研究过程的推进及最终成果的表达,其复杂的结构对整个设计系统的表达和组织有着较高的要求。然而,在国内传统的以欧洲近代教育体系为模板建立的建筑教育体系下,重表现而轻分析表达,年轻的学生及设计师更多是在一种“可意会难言传”的氛围下,去被动地吸收和模仿所接触的各类设计信息。而现在大多数的设计案例也多是运用传统的图纸(如平面图、剖面图、透视图、空间意向图等),对于建筑设计的过程和结论进行技术性的绘制和表现,难以清晰全面、直观有序地传递设计思想和内容。 1.1.1 图式表达——重形式而轻 逻辑思维 在跟同学们的沟通过程中,经常遇到学生疑惑地询问:“老师,我不知道分析图该画什么!这个现象如此明确,有什么好分析的?”这其实反映了当前建筑教育和实践普遍存在的一个问题,即设计者更多地关注美学范畴下的空间形态设计,忽略了对于理性设计方法的推导和逻辑思维的构建,而设计思维的直接体现就是通过分析图式来展现。尤其是设计师很多情况下将设计等同于考试,在完成设计初始阶段的相关工作(调研、背景分析等)后,习惯性地从总体布局和功能形态入手,如同操练预先设定好的各项“规定动作”般地推进设计,最后再简单地借助平立剖面图式制作出各种“圆圈和箭头”式的成果示意图。看似丰富完整的设计成果,更多的是对于已知设计结果的图形化展现,缺少分析和思考问题的能力,更缺乏运用多样、恰当的分析图式对设计过程进行阐释的能力,让读者难以了解设计的结构骨架和来龙去脉,“只看见树木,看不见树林”。 1.1.2 重图像表现轻图式表达 计算机技术的发展和工业化生产的介入,带来了标准化的设计和制造规范,流水线式的生产模式削弱了建筑设计表达过程中“创作”的分量。设计人员对于设计的表达更多的是“程式化”输出,未能将设计过程借助图式语言进行合理、直观的展示。设计思维的产生与表达内容无关,设计者往往关注于图纸版面的视觉效果,通过逼真的效果图、精确的平立剖面图等营造出令人兴奋的三维空间图景。“花拳绣腿”的图形样式掩盖了设计的实质内涵,设计内容的表达变成了流于形式的表面游戏,而非源于对设计表达图式的正确理解及合理选用。 1.1.3 图式运用类型单一 结合个人的设计实践和教学经验,大部分建筑设计师和学生面对不同的设计项目,都习惯于考虑某几类相似的模板制作各种色块和线条的功能分析、人流分析、交通分析等内容。很多时候,整个设计看下来,发现几乎所有的分析图都是基于一到两种底图进行操作,最后呈现的效果就是不同设计阶段、不同类型的分析图,除了颜色不同、线条粗细有变化外,其他都一样。整个设计分析的过程,只是在借助有限的几种图式类型重复表现设计成果,并没有进一步把图形背后的设计思考通过不同图式表达出来。 1.1.4 图式内部逻辑联系不强 在整个设计方案的叙述过程中,不同的表达图式是阐述逻辑、串联整个设计逻辑的主线。但大多数设计师还是为了画图而画图,并不了解每一种图式在不同设计阶段和逻辑中承担何种职责,这也就直接导致了不只是单个图式难以清晰地表述设计内涵,甚至图与图之间的关系混乱,经常“前言不搭后语”。而造成这种现象的原因是各项图式表达的设计意图缺乏内部逻辑联系,设计师在完成一大堆设计表达图式之后,最后的排版构图变成选择哪一张图放在这个位置更好看。 本书基于城市设计和建筑设计信息表达的相关理论研究成果、教学案例和实践项目内容,围绕“设计调研、概念推敲、成果表现等阶段”所涉及的各类设计信息传达机制、图式图形绘制、排版构图技法和操作应用技巧,分类阐述了建筑设计类图式的信息传达机制及其适用的过程阶段特征,强调了图式图形如何作为有效的设计分析和信息传达媒介,协助设计方案的概念构思、过程推敲和成果表达。对于年轻的建筑设计师和建筑相关专业的老师和学生具有实践指导价值,同时可作为相关专业教材。