出版社: 广西师大

原售价: 39.00

折扣价: 25.80

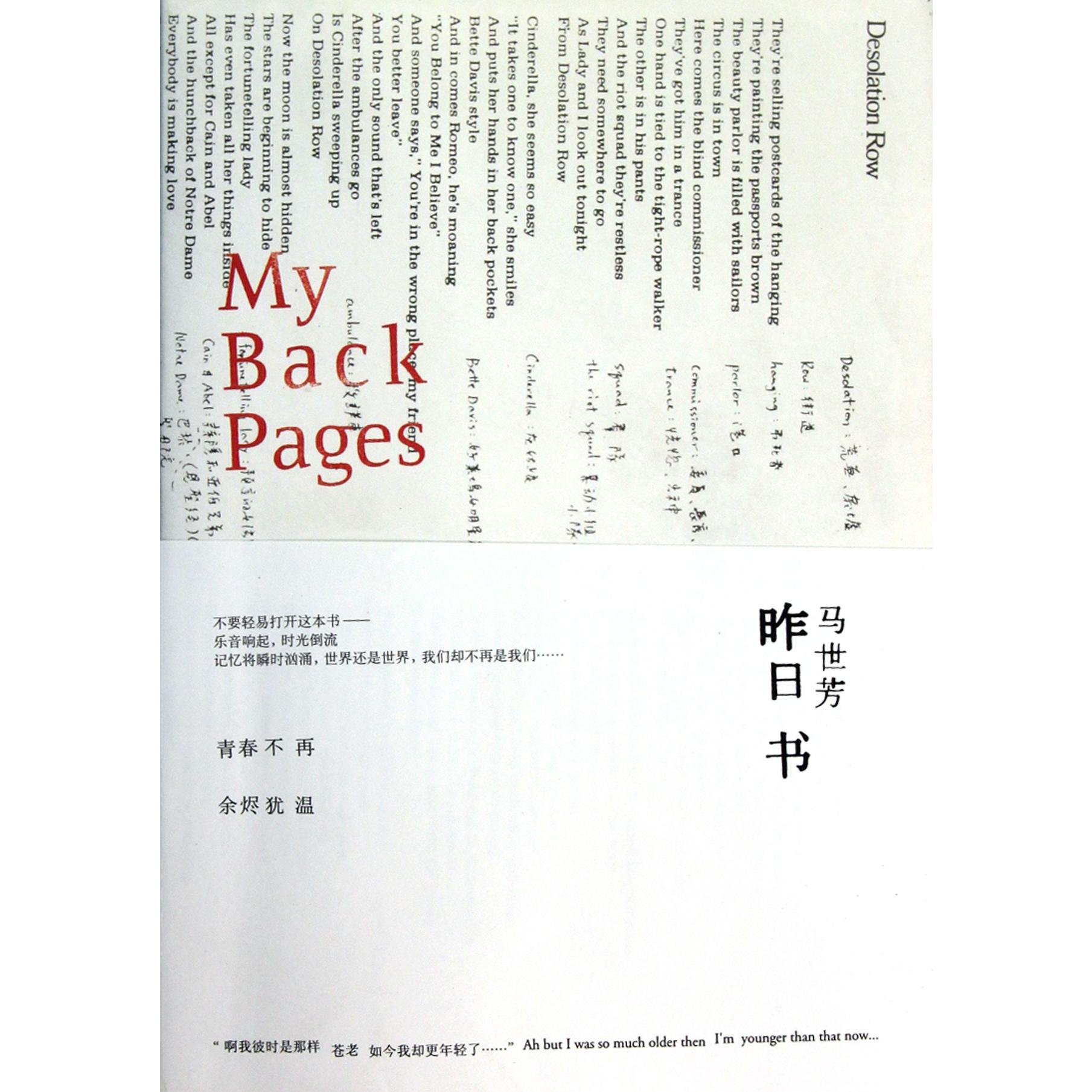

折扣购买: 昨日书

ISBN: 9787549502653

马世芳,一九七一年夏生于台北。写作者、广播人、music543.coM站长。 马世芳的文字,往往糅合私我的青春记忆与波澜牡阔的时代背景,笔端饱蘸情感,念旧伤逝之余,也能引领读者厕身历史后台,怀想曾经沧海的激情与幻灭,于同代人中独树一帜。 父亲是作家亮轩、母亲是广播人陶晓清,马世芳耳濡目染,自小喜作文,九岁开始做广播,十五岁因为一卷披头士精选辑迷上老摇滚,并梦想以文字和音乐为生。 大学时代一面主编《台大人文报》,一面在中广青春网引介经典摇滚乐。毕业前夕和社团同学合编《1975—1993台湾流行音乐百张最佳专辑》,虽是学生作品,选题制作却出手不凡,至今仍被视为乐史重要文献。 一九九五年退伍,编纂《永远的未央歌:校园民歌20年纪念册》,亦成为研究台湾流行音乐的必读参考书。廿七岁和朋友合著《在台北生存的一百个理由》,轰动华人文化圈,开类型出版风气之先。二○○○年,马世芳创办音乐社群网站“五四三音乐站music543.com”,跨足社群经营与独立音乐发行事业,屡获台湾金曲奖与华语音乐传媒大奖肯定。二○○六年,第一本散文集《地下乡愁蓝调》在台湾出版,获得各方赞誉,入选《诚品好读》选书单、读书人年度最佳书奖,入围金鼎奖“最佳文学语文类图书奖”。 马世芳目前在News98主持“音乐五四三”节目,并持续撰写杂文、专栏与音乐文字。

那些惯于寂寞的人 广播就像诗……做得好的话,就会像诗……广 播节目不是“表演”,广播不属于演艺界,广播不 会侵犯你,广播是有一个人发现某件事情很有意思, 所以要讲给别人听。你是在跟某一个人讲话,你 千万要记住这一点。 ——伊丽莎白·海伊(Elizabeth Hay),《午夜知音》,八○页 打小,我常幻想自己躲在一个小纸箱子里,箱壁开一个 小洞,让我偷看外间的世界。我将在里面装一部电话,这样 既能跟外面说说话,又不需要暴露自己。 多年后当上了播音员,乃发现这份工作,完美地实现了 我的童年幻想。 很多年前,当我还是大学新鲜人的时候,曾经在一个传 说中的广播电台打过一阵子工。每周一次,我在前辈主持的 音乐节目里担任固定来宾,放放老摇滚,讲讲音乐掌故。那 个电台叫做“中广青春网”,二十四小时不间断地播送流行 音乐节目,除了时新的排行榜金曲,也有爵士乐、怀念老歌、 另类摇滚和重金属。那是舶来音乐犹珍罕如沙漠水源的“前 网络时代”,对求知若渴的乐迷来说,这个频道便是“大开 耳界”的启蒙之窗了。 那个暑假我在“青春网”接受储备DJ的训练,学会操 作机关重重的盘带机、匣带机、唱盘、卡座,摸熟了那座满 布按键和推钮的多轨录音台,练习剪接、cue歌、垫衬乐、 算秒数。也是在那个时候,我真心爱上了广播,希望能当一 辈子的播音员。 当时真正受用的,并不是学会怎样操作那些望之俨然的 机具(尽管坐在器械环伺的录音室中央自控自播,确有类乎 驾驶战斗机的快感),而是仿佛触摸到了广播这门行当的核 心精神。 广播这个行业,就像小说《午夜知音》里老鸟说的,看 似出风头,其实并不属于“演艺圈”。播音员的待遇向来菲 薄,从来撑不起“演艺圈”最重视的“排场”。或许正因如此, 播音员也比较懒于像“演艺圈”的角儿那样戮力钻营、厮杀 逐利、争抢版面。电台的主事者,也往往愿意让播音员多一 点儿自为、任性的空间。很多有意思的事情,便从这样的空 间里冒出来了。 “广播就像诗,电视像轰动的畅销小说。”——小说里的 老鸟如是说。我则觉得,有时候,广播也很可以是散文。广 播是斗室里的促膝长谈,电视则是千万人前的公开讲演。 广播惯于寂寞,惯于填补那些热闹之后的冷清,惯于绕 开人多的地方,在荒地里生一堆火,让不想凑热闹的人也有 个地方可去。依赖广播的人,多半也是惯于寂寞的:他们在 漫漫长路上开着计程车或货柜车,在深夜准备期中考,在工 厂生产线上重复着单调的动作,在冷清的便利商店值大夜班, 在槟榔摊包着菁仔。偶尔他们心血来潮,拨电话去叩应,这 时候,播音员这头的寂寞,便和电话线那头的寂寞串在一起 了。而所有聆听着的寂寞的耳朵,也都聚精会神地靠在一块 儿了。 当初受DJ训的时候,我那做了几十年广播的母亲,也 是彼时“青春网”的总监,曾经告诉我们这些抱着广播梦的 小毛头:你面前这支麦克风是公器。你永远不知道是哪些人 在听你说话、你的话又会带给他们什么影响,所以,绝对不 可以在广播里宣泄未经处理的负面情绪。 于是,广播也可以是充满压抑和暗流的了——尽管我知 道母亲并不是这个意思。我知道广播在本质上是“一对一” 的媒体,然而我从来不曾在脑海中描绘出一个“想象中的完 美听众”。只是偶尔,我独坐在播音室,心力交瘁,耳机里 只听到自己疲惫沙哑的声喉,我便会播送几首美好得近乎残 酷的歌,并且幻想哪里有哪个听众扭开收音机,听到这一段, 不禁开心或悲愤地骂声脏话。这样的想象,总是能让我好过 一点。 我的母亲十八岁便人行做广播,父亲在电台工作时和母 亲相识,两人恋爱没几个月便结了婚,婚纱照还刊在当年的 《广播月刊》封面上。我有很多童年记忆的场景,都发生在 电台——精确地说,是在台北市仁爱路三段五十三号的中广 总部——那幢老楼如今早已被夷平,盖起了睥睨全台的豪宅, 然而我仍能在记忆中一间问、一层层地把它重建回来。 我记得儿时去电台,母亲在播音室忙着,她的同事招呼 着我,从办公桌抽屉里掏出一则社论剪报,要我念来听听, 仿佛是要验证一下我的播音员血统。我也记得盘带急速退带 到底时,磁带尾巴一圈圈打在机器上的啪啪声响,若不伸手 轻轻摁停疾转的盘带,那尾巴最终会被打成碎片,纷飞掉落 满地。 我记得录音室墙面由一片片打了很多小洞的吸音隔板拼 成,墙上挂着一幅幅播音手势图解(播音员和录音工程师隔 着玻璃,得靠手势沟通)。一次我闯进了最大的那间录音棚, 那是录广播剧的地方,四散着制作音效的道具,体积最大的 是一架可以搬动的木头楼梯,若有需要,演员便走上走下, 踏出回音巨大的脚步声。 电台顶上巨大的天线塔,夜以继日向世界播送着各种各 样的声音。明明有很多人在那幢楼里进出,记忆中的电台大 厅,却总是安静而压抑,总是空荡荡的。仿佛隔音门一关, 所有的喜怒哀乐,便都留在那一间间斗室里,而与旁人无干了。 读着《午夜知音》,几个人在荒僻的加拿大小镇电台偶 然交集,各自背负着沉重的故事。这些故事一个叠着一个, 终局却像书中人意欲用录音机替那冷冽的世界留下一些记 录,最后拦住的,仿佛只是更多的寂寞和荒凉。想起书里的 年代,距离儿时的电台印象并不甚远。于是便仿佛看到了明 灭的ON AIR红灯,听见了厚重的吱嘎作响的隔音门,闻到 了播音室里一排排老唱片混杂着故纸和塑胶的气味。 那好像是把我的童年幻想放大了几千几万倍:我从纸箱 的小洞往外窥视,只有一望无际的冰原、永夜的天空和遥远 的极光。拿起身边的电话,却无人语,只有风声,间以麇鹿’ 成群踏雪而过的窸窣声响。 二○○八 P41-45