出版社: 湖南美术

原售价: 68.00

折扣价: 40.20

折扣购买: 藏在碑林里的国宝

ISBN: 9787535688774

陈根远 毕业于山东大学考古专业,现为西安碑林博物馆研究员。兼任陕西省收藏家协会古籍碑帖专业委员会副主任、终南印社副社长。 主要从事古代铭刻文物鉴定与研究。出版有《中国碑帖真伪鉴别》《瓦当留真》《陕西古代印章》等专著廿余种。 2017年底,接受“一席”的邀请作了一场演讲,题目是:“毫不夸张地说,中国书法史如果掩去这些名碑,将只剩下一堆残编断简”,点击量过10万+。 杨烨 西安碑林博物馆001号讲解员,从事碑林讲解工作将近20年。多次接待国内外国家领导人和专家学者,受邀在中央电视台、多所高校讲述中国传统文化和碑林知识,被誉为“碑林的百科全书”。

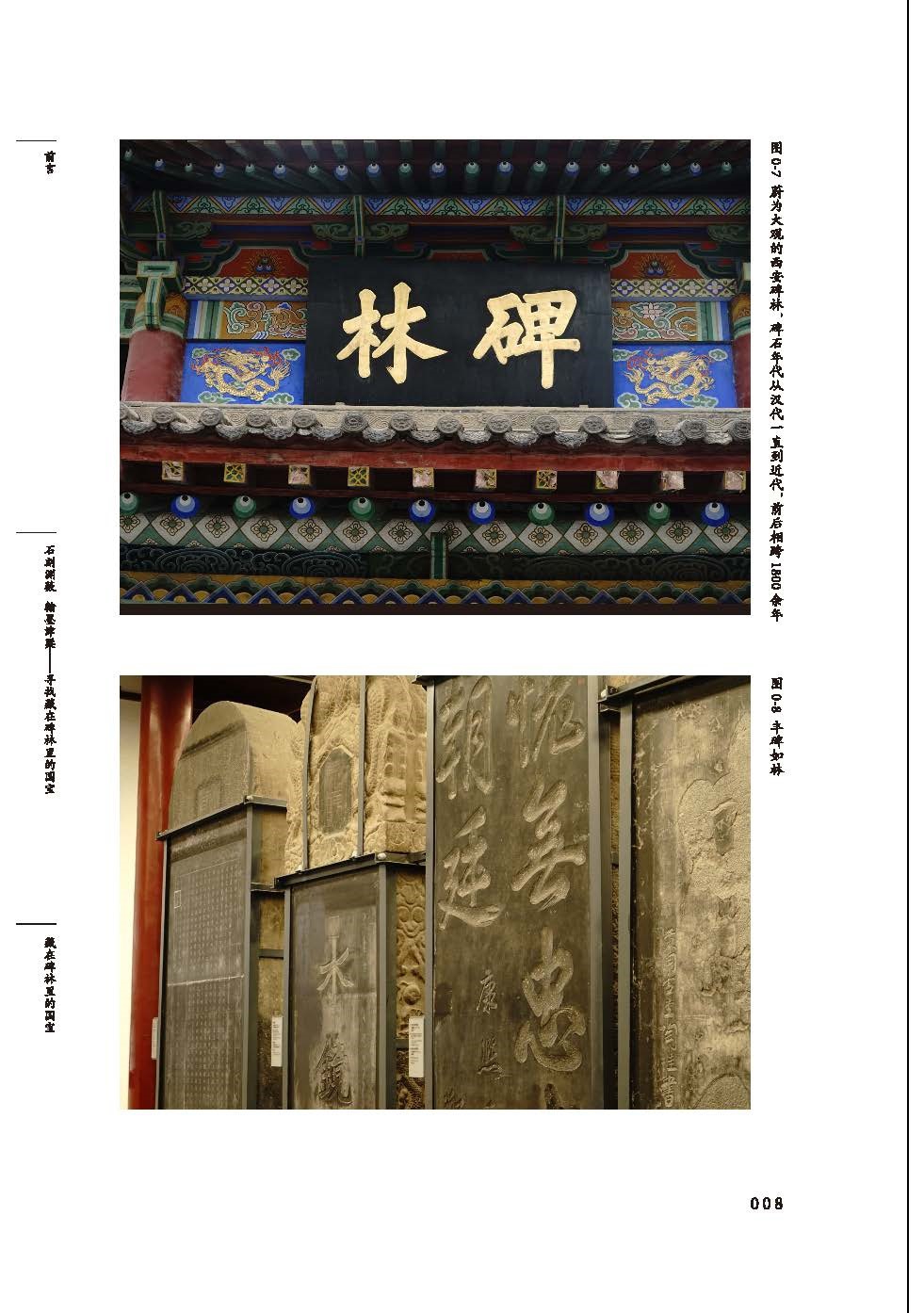

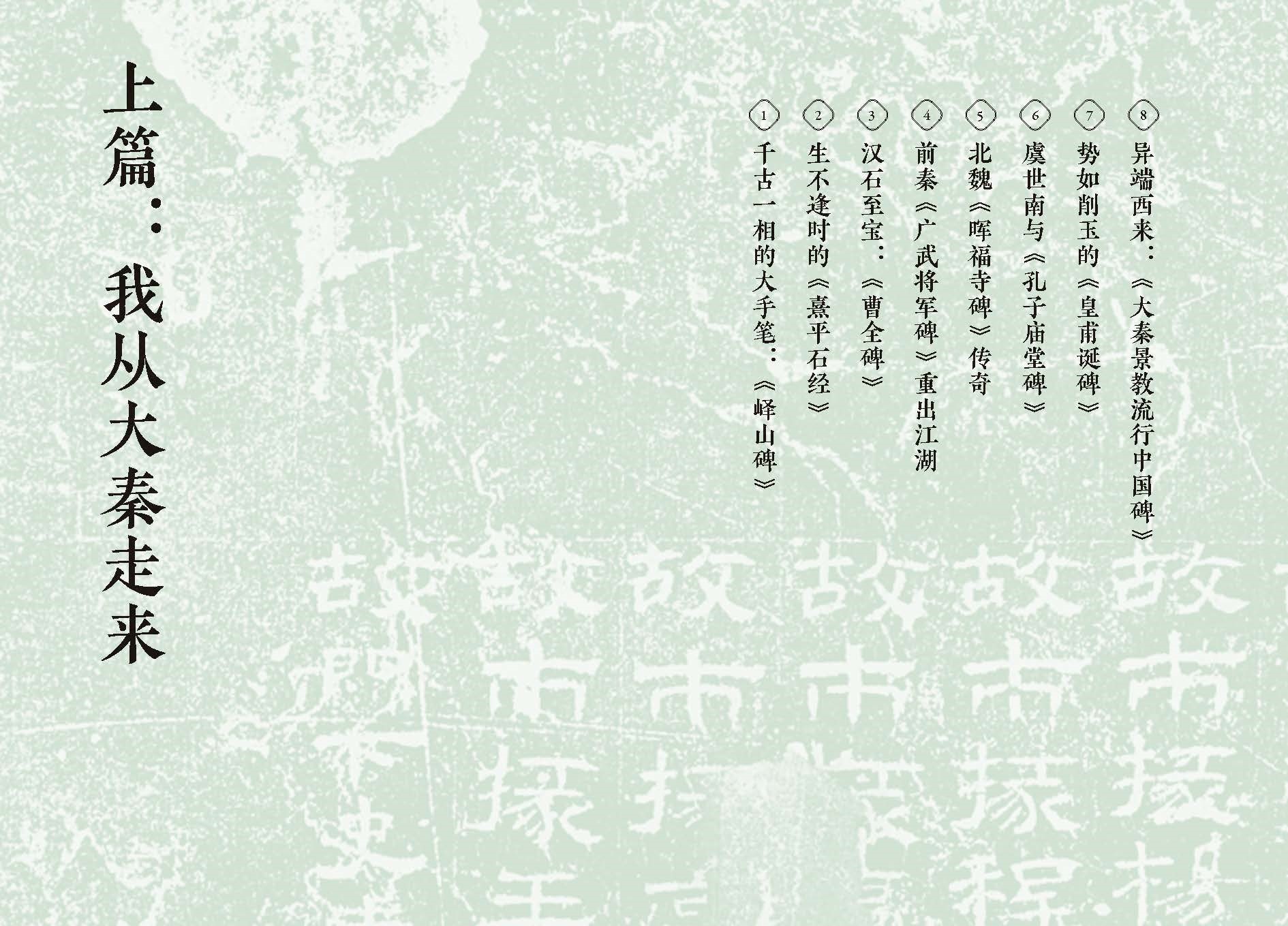

上篇:生不逢时的《熹平石经》节选 自从西汉武帝独尊儒术以后,儒家经典成为封建帝王治国以及文人通向仕途的必读之书。为了保证神圣的儒家经书在传抄的过程中不出现讹误,古代封建王朝先后7次刊刻太学石经,而最早的一次就是由东汉才女蔡文姬的父亲蔡邕(yōng)主持的东汉《熹平石经》。 生不逢时的《熹平石经》 东汉末年,外戚、宦官交替专权,灵帝时期(168~189),以梁冀为首的外戚势力被摧毁,宦官气焰熏天。几十年后的公元226年,困居四川的诸葛亮在准备出兵北伐前,在给刘禅的《出师表》中还特意谈到:“先帝刘备在的时候,每每与我谈到宦官专权,对被宦官裹挟的桓帝、灵帝都深感痛惜。”当时两次发生党锢之祸,清流被不断排挤。其实灵帝并不是浑然不觉,蔡邕为代表的知识分子提议刻经就是对宦官专权的一种抵制。同时灵帝想要在士人阶层中寻找一股新势力对宦官进行制衡,于是《熹平石经》应运而生。 当然,这一切都是“以学术的名义”巧妙进行。根据《后汉书·蔡邕传》记载,东汉熹平四年(175),学界领袖、书法大家蔡邕“以经籍去圣久远,文字多谬,俗儒穿凿,疑误后学”,于是“与五官中郎将堂谿典、光禄大夫杨赐、谏议大夫马日磾、议郎张驯、韩说、太史令单飏等,奏求正定《六经》文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。” 八年后,也就是光和六年(183),石经大功告成。当时刻了《诗》《书》《易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》7经,凡46石。碑约高196厘米,碑座高35厘米,碑宽97厘米。每碑行数35至38行不等,每行73或74字。《熹平石经》建成于洛阳太学后,史书记载,学子竞相前往观看、摹写的车乘“填塞街陌”,一天就有1000多辆。想二十年前,西安、洛阳这样的城市堵车亦属新鲜之事,遑论2000年之前,其盛况可见非同一般。这一方面是因为此乃前无古人之举,另一方面也是因为倡导刻经并主持书写的是当时的学界领袖、书坛泰斗蔡邕。当然前面所述当时人们对宦官专权的愤恨就变得隐而不彰了。 蔡邕(132~192),东汉文学家、书法家。字伯喈(jiē),陈留圉(yǔ)(今河南杞县南)人。汉献帝时曾拜左中郎将,故后人也称他“蔡中郎”。他通经史,善辞赋,书法精于篆、隶,尤以隶书造诣最深,梁武帝萧衍(464~549)叹其书“骨气洞达,爽爽如有神力”。近人范文澜(1893~1969)在他的《中国通史简编》中肯定蔡邕写《熹平石经》是“两汉书法的总结”。蔡邕的隶书作为东汉官方书法的标准字体,范氏的评价并不为过。 蔡邕还是书法史上第一位书法理论家。“书者,散也,欲书先散怀抱”,就是他论述书法、抒发情怀的艺术本质以及书家创作时应有的精神状态的名言。 大家知道,中国书法史上最早的双子星是“钟王”,即三国的钟繇(yáo)和东晋的王羲之。前些年,中国邮政发行“中国古代楷书邮票”,一套六张,第一张就是钟繇的《宣示表》小楷。而钟繇学的就是蔡邕。 据说有一天,喜欢文艺的曹操带着他的国防部长(太尉)到大臣韦诞家里做客。韦诞自然是觉得蓬荜生辉,热情招待。酒酣耳热之际,韦诞有点把持不住自己,问钟繇:“老钟,听说你是学蔡邕的。”钟繇连连称是。韦诞迷蒙的眼中流露出得意的光芒,问道:“你读过蔡老师的《笔论》吗?”《笔论》是中国书论史上的最早名篇,开篇就提出“书者,散也”的著名论断,随后则论及书法作品应取法表现大自然中各种生动、美好的物象,强调书法艺术应讲究形象美,符合客观事物的规律和表现人的心理状态。《笔论》有一小部分被收入宋代陈思的《书苑菁华》中,才得以保存流传至今。 钟繇遗憾地说还没有。韦诞对书童高声吩咐:“把蔡中郎《笔论》拿出来,让钟太尉看看。”钟繇接过《笔论》,眼中露出如饥似渴的光芒。韦诞突然意识到了些什么,马上吩咐书童赶快把《笔论》收起来。钟繇殷切地对韦诞表示还想多看一会儿。韦诞死活不愿意再拿出来了。钟繇急得捶胸顿足,胸脯都拍紫了,他可能是太激动了,最后直接休克了。曹操也是无可奈何,赶快给钟繇喂下丹药,估计是速效救心丸一类,钟繇慢慢才缓过神来。最终钟繇还是没能多看蔡邕《笔论》一眼。 后来,精擅书法的韦诞去世了,临终嘱咐一定要将蔡邕的《笔论》与自己随葬。得知此事后,在一个月黑风高的夜晚,钟繇吩咐手下:“去,把韦诞老师的墓给我挖了,一定把蔡中郎的《笔论》给我找到。”这随葬、挖墓的都是因为对蔡邕书法满满的肯定呀! 解读铭刻于历史顽石的故事,确认穿透过时空迷雾的眼神。 今天向大家推荐的是一本由西安碑林研究员陈根远、“网红”讲解员杨烨合著的《藏在碑林里的国宝》。 碑林对于我们中国人来说,到底有多重要? 可以说,如果掩去碑林名碑,几千年的中国书法史将只剩下一堆残编断简。 打开这本书,您打开的其实就是一部立体的中国书法史,儒家文化的图书馆,研究中西文化交流的档案库,也是汉唐雕塑凝结的永恒史诗! 想听更多有趣有料的故事,请走进《藏在碑林里的国宝》一书。 全书附赠藏有《碑林寻宝图》的护封,由陈根远、杨烨讲述国宝故事的近200分钟音频,从唐玄宗李隆基《石台孝经》集字的帝王书法“朕略萌”书签。 柴静(著名主持人)+郦波(教授、《百家讲坛》主讲人)+郑岩(教授、美术考古学专家)+河森堡(国博讲解员)联合推荐。 柴静说:“杨烨老师,谢谢你引领我进入这段历史,真实自有万钧之力。” 中国国家博物馆讲解员、微博红人河森堡也说:“讲解员是一个小学文化水平就能做,但大学教授都未必能做好的工作。在极大的自由度中能够沉淀和表达出多少精彩内容,完全要看讲解员的热情和才华。看完这部书,我觉得碑林博物馆能有杨烨老师在,对观众对博物馆都是一件幸运的事。”