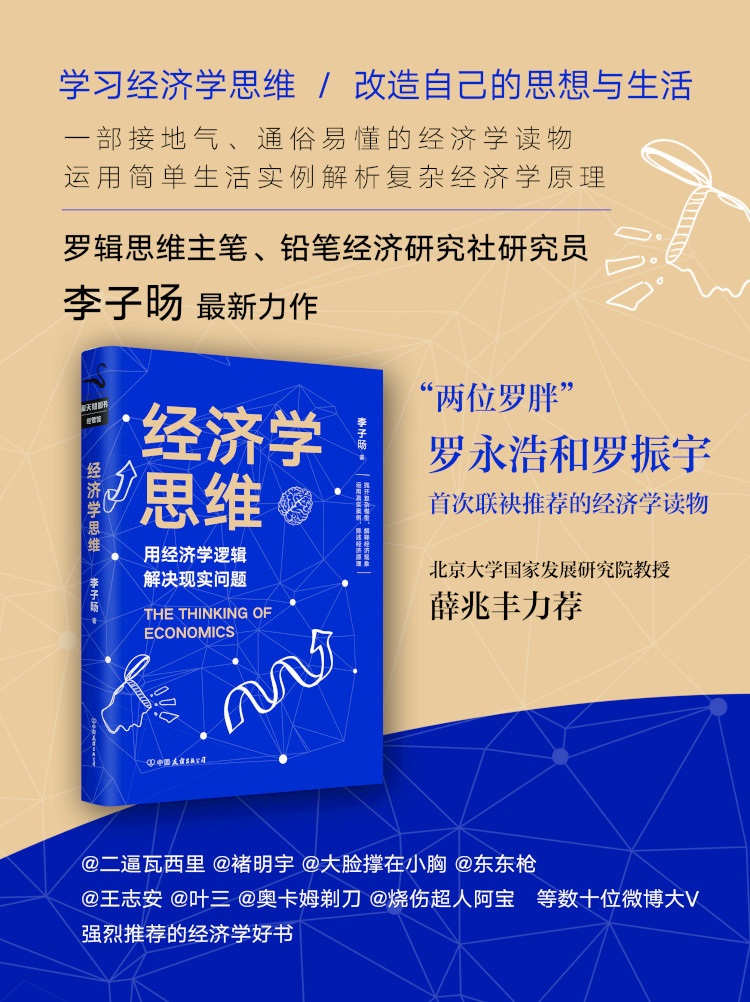

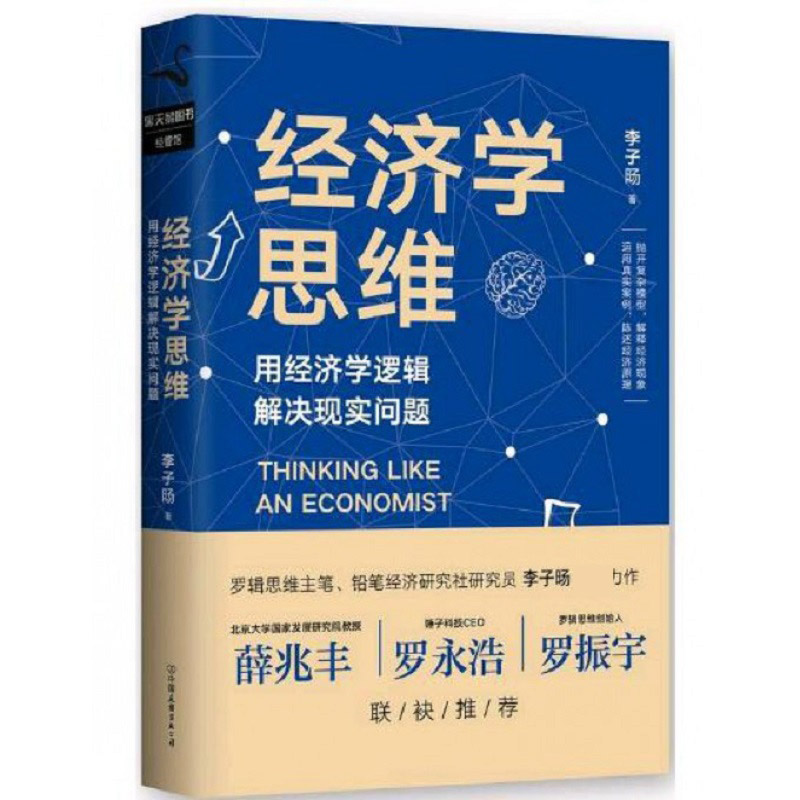

出版社: 中国友谊

原售价: 45.00

折扣价: 17.10

折扣购买: 经济学思维

ISBN: 9787505738720

李子旸 1973年出生于北京,现居北京。从事过公务员、外贸公司职员、出版社编辑等多种职业,现为铅笔经济研究社成员、网站主编,媒体专栏撰稿人,曾经出版过《市场的力量》,个人兴趣点为市场经济观念普及和中国社会现实问题分析。

改革开放的真正进步 我和一些朋友的分歧之一是:对中国的时局和未来,我比较乐观,他们比较悲观。 悲观者似乎很有理由。他们列举中国社会存在的种种弊端和问题,深感忧虑。中国社会的弊端和问题确实很多,我也看得到。之所以仍然乐观,是因为我有一种感觉:持续多年的改革开放让中国已经取得了某种不可逆转的进步。所谓不可逆转是指,无论政治层面发生什么,中国都不可能走回头路,退回到曾经的可悲境地。面对这个不可逆转的巨大进步,某些事件、人事变更、错误政策等,作用或危害相当有限。是的,会有一些挫折和损失,有一些愚蠢和阴谋,速度会时快时慢,但中国社会整体的趋势一定是向前的。 这个“不可逆转”的进步是什么?背后的推动力是什么?经过多年的改革开放,中国社会到底有了什么彻底的、根本的发展和变化?我们取得的真正进步是什么? 是财富总量的大幅增长吗?确实,无论人均还是总量,财富实现了翻几番的增长。但这并不是最终答案,因为它没能解释财富增长的原因,也就是背后的那个巨大推动力是什么。有一项研究提供了强有力的回答,这就是朱锡庆关于知识的原创性研究。他指出:这个巨大的推动力是知识的增长。改革开放给中国带来的真正进步是知识的进步。这个社会的真正变化,是知识总量的大幅增加和知识普及程度的大幅提高。正是这种知识的巨大进步,推动着财富增长和社会繁荣。 改革开放之初,中国80%的人口是农民。他们头脑中有的是精耕细作的传统农业知识。城市中的工人干部,头脑中有的是国有企业和政府计划的运转知识。股份公司、企业管理、国际贸易、现代金融等市场知识,全国也找不出几个人能明白。改革开放之初,政府要在香港办公司。当时的中国,并不缺达官显贵,委员部长书记省长一大堆,但真说到办公司,却谁也不懂。只有曾经被打倒的前资本家荣毅仁知道什么是公司,知道怎么去香港办公司。于是,荣毅仁受命去香港创办中信公司。到了今天,几亿农民成功地进入了城市,转换了职业,市场和私营企业在中国到处出现。在这个过程中,两种知识——现代化的工业服务业生产知识、市场经济的契约交易知识,被数亿人从无到有地掌握了。现在,还有人不知道什么是公司吗? 过去,中国产品以粗制滥造闻名。但只用了一代人的时间,中国产品的质量就有了全面提高。在产品质量提高的背后,是无数管理者、生产者知识的快速增长。现代市场经济是高度复杂的结构,需要大量专业人士的操作和维护。落后封闭的国家,缺乏的不仅是资金,还一定缺乏企业家、会计师、评估师、律师、交易员、分析师等专业人士。经过多年改革开放以后,这些人才在中国已经是从无到有、从少到多,水平也日益提高。