出版社: 北京联合

原售价: 312.00

折扣价: 202.90

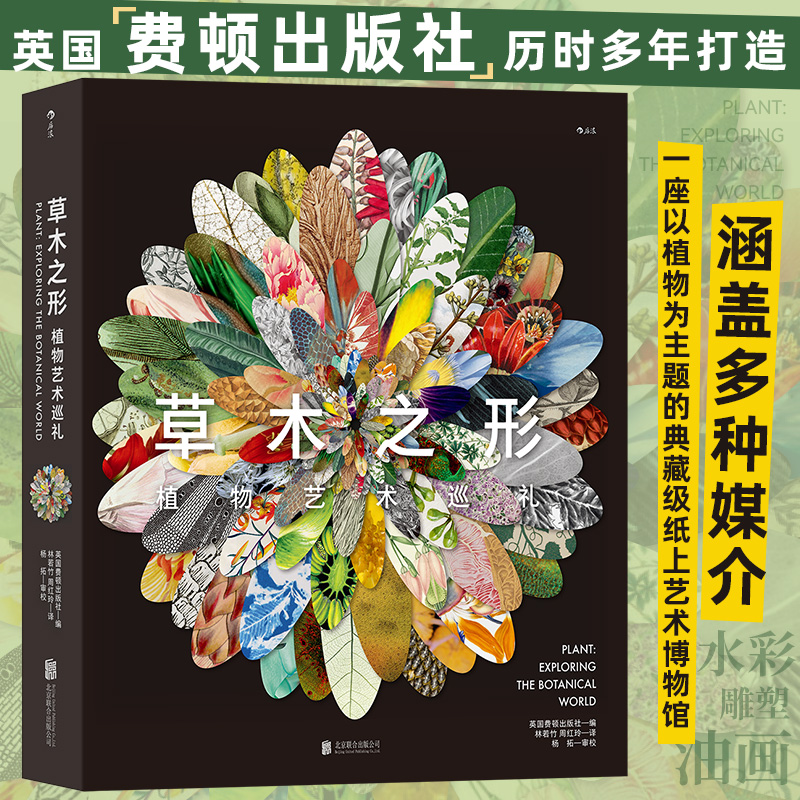

折扣购买: 草木之形:植物艺术巡礼

ISBN: 9787559661579

译者:林若竹,植物学博士,初级植物科学画爱好者,现从事森林保护相关的研究工作。周红玲,植物学硕士,曾从事医学翻译工作,现任科学期刊编辑。 审校:杨拓,植物学博士,毕业于中国科学院植物研究所,曾在浙江大学生命科学学院进行博士后研究。从事被子植物系统发育和生物地理学研究。

描绘花朵是我们在孩童时期最早拥有的本能之一。不论是花朵的颜色、形状,还是它们给人们留下的“转瞬即逝”的固有印象,植物的某些特质总能促使我们在刚能拿起画笔的年纪就尝试在纸上重现它们。 人类大脑对植物的认知能力似乎是与生俱来的,这或许是因为野生植物是早期狩猎——采集者的食物,抑或是因为它们所具有的美学价值,千百年来,这种美都被诗人、学者和艺术家赞颂。除动物和人类自身以外,植物是早期艺术家绘画的最初主题之一。目前,人们已知最早的植物图案来自约5 000年前的地中海东部新月沃地(Fertile Crescent)。其他出现过远古文明的地区——从南非到澳大利亚,从古代中国和中亚,再到中东、古埃及和古希腊青铜器时期的地中海岛屿等——都曾在岩画、饰带和壁画里描绘过植物。 有一些作品的创作初衷是回应审美需求,然而大部分作品是为了描绘特定的植物,从而使观赏者能够辨认它们。这一目的促使人们开始近距离观察(并专注于)植物的细节特征,以便区分它们。这些性状特征是植物绘画在科学研究中长盛不衰的基础,同时也被用于植物标本的鉴定和分类。19世纪至今,无数艺术家不仅陶醉于植物本身,更对植物艺术和植物学研究产生了浓厚的兴趣。 所有植物艺术的核心都是记录植物的形态——通过再现其本质特征使其永久流传。不过,虽然目的相同,但艺术家们在表现形式和表现手法上各有千秋:野外速写、精细点画和手绘版画、油画、水彩、剪纸、玻璃模型、铁质或有机玻璃雕塑、植物“实物”印痕、高分辨电子扫描显微术以及摄影——几个世纪以来,植物艺术的形式大体上也与艺术形式的多样性相呼应。 《草木之形:植物艺术巡礼》一书展示了植物艺术的形式多样性,并探究了整个历史过程中促进植物艺术发展的多种动机。通常,这些动机多出于实用目的:由于图像能比文字更有助于人们识别某种植物,因此古时候,图示或绘画可以帮助医生“照方抓药”,用于治疗患者的不适和疾病;对有毒植物的准确识别更是攸关生死。植物艺术发展的其他动机则更多出于科学目的。18世纪开始,人们普遍遵循由瑞典植物学家卡尔·林奈(Carl Linnaeus)提出的植物分类系统,这一系统依赖于对植物生殖器官的准确观察。因此,新物种的精确绘图成为植物分类(以及命名)的最重要依据。19世纪以来,贸易的兴盛也推动了植物科学画师行业的发展:他们不仅在殖民时期记述那些可能被引种的有用植物的特征,也为种子名录绘制插图以吸引园艺爱好者购买。 除了科学本源,植物艺术发展最持久的动力大概来自人类对美的追求。尤其是花卉,因其美丽或引人注目的外表而不断出现在植物艺术中:一如古希腊锡拉岛的卧室中装饰的百合壁画,又或是17世纪早期供富有的欧洲人消遣娱乐的精美花卉图册。 许多主题历经世纪沧桑而在植物艺术中反复出现。大约在3 500年前,古埃及人便开始尝试记录当时被他们占领的叙利亚地区的所有植物;许多个世纪以后,欧洲人也想方设法记录分布在全球殖民地的植物物种。中世纪早期,用于物种鉴定的彩色插图伴随本草志(自然疗法的手抄本)的编撰而出现;而到了现代,彩图则用于野生花卉图鉴或特定类群的专著。在18世纪的学术图版中,植物被“解剖”开来,细节得以放大并被逐一记录,人们可以据此对植物进行准确分类。这些图版可视为电子扫描显微成像的前身,而后者可观察到植物最微小部分的(亚)细胞结构。 不过,本书并没有按时间或主题顺序来罗列全世界庞杂的植物学知识,而是将具有对比性或互补性的图片进行比较,这种方式不仅突出了每件艺术品和每位艺术家的特性,也强调了共性。例如,书中的两幅兰花分别展示了达尔文绘制的一个物种的原始手稿和摄于20世纪的另一个物种的照片,戏剧性的是后者的命名与前者有关(见第58页和59页)。本书还将一些通过早期显微镜观察到的植物图像与最新的电子扫描显微镜下的三维图像进行对比(见第52页和53页)。日本和欧洲的鸢尾则展示了不同历史节点或不同文化背景下的同一种植物图像(见第120页和121页);具有对立特征的植物也会被一起展示,例如夜晚开放的仙人掌花朵和白天盛放的向日葵(见第128页和129页)。 植物艺术的起源 随着植物在人类生活中角色的嬗变,植物艺术的用途也发生了改变。古人将植物视为神赐之礼,因此植物与仪式和宗教密切相关。古希腊时期,奥林匹克运动会的胜利者会获得橄榄桂冠作为奖励,这反映出那时植物已经因其自然属性而具有了象征意义。有关植物来历的传说也日益增多,例如,水仙幻化自一位美少年,他凝视着自己在池塘中的美貌倒影,直到化为花朵;风信子的名字则源自一位悲剧性的男子,他在试图抓住阿波罗掷出的铁饼时被误伤而亡。 无论是为了仪式显灵还是治疗起效,人们都需要正确地识别植物:上天赋予植物特殊的能量,萨满、神父和巫师则能释放这种能量。随着文字的发展以及莎草纸和其他书写材料的普及,古时候的人们得以将本草疗法作为医疗发展体系的一部分记录下来。在欧洲南部,植物学之父——古希腊埃雷索斯(Eresos)的泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus)、老普林尼(Pliny the Elder)及迪奥斯科里德斯(Dioscorides)——在他们的伟大著作里记述了有关植物特性的知识。1 000多年以后,这些自然哲学家的研究理论成为中世纪本草学的基础。迪奥斯科里德斯于公元1世纪编著的《药物论》(De Materia Medica)是已知最早的药用植物图鉴之一,其插图可能由当时的画家兼医师克拉塔乌阿斯(Crateuas)绘制。 公元476年,随着西罗马帝国的灭亡,欧洲进入了被后世称为“黑暗时代”(此说法有失偏颇)的中世纪。在这个时期,知识的存续多局限于大教堂和修道院的誊抄,而古希腊和古罗马时期的典籍则主要由伊斯兰世界的学者传承,当时的植物插图被广泛用于医学教学。公元1世纪起,波斯(现伊朗)、两河流域和印度的艺术家们开始创作有关花卉和鸟类的早期博学物画作。在伊斯兰世界,植物的药用和烹饪价值依然非常重要,一些学者,例如12世纪安达卢西亚(Andalusian)的医生阿布·贾法尔·迦菲齐(Abu Ja’far al-Ghafiqi)也将其记录了下来(见第268和269页)。 针对某些特定的生理性疾病,这些学者在引用早期本草志中的方法时,常会加入自己的疗法。他们的方法融合了民间验方和传说中的成分,譬如独角兽的角。不过使用插图的目的很简单:为了让使用者能够正确分辨何种植物用于何种疗法。当时的插图全部是手绘而成,而且往往照搬早期本草志的原图,在流传的过程中,一些画本逐渐失真,以致完全无法辨认,甚至图注也是如此。 与此同时,在中世纪的欧洲,花卉被赋予了复杂的宗教象征意义,通常代表圣洁,或接近基督教教义的意义。花卉底纹开始出现在富裕贵族所定制的挂毯和其他奢华艺术品里。在始于约公元1350年的文艺复兴时期的绘画作品中,花卉的象征性意义越发明显。这一时期,随着知识的增长(部分缘于人们对伊斯兰典籍的研究,使古典文化得以重现),加之具象艺术的出现和透视法的发展,越来越多的人开始研究植物。以藏于卢浮宫的莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的作品《岩间圣母》(Virgin of the Rocks,约1483—1486)为例,其前景布满真实的、精准描绘的花卉形象:鸢尾,象征着希望;“雅各布之梯”——花荵,象征升入天堂的渴望;“伯利恒之星”——虎眼万年青,象征着纯洁与救赎(现存于伦敦国家美术馆的另外一版中,花朵的形象严重缺乏说服力,因此学者们认为该版本并非出自达·芬奇之手。) 植物学疆域的扩张 15世纪中叶,活字印刷术的发明促进了本草志更为广泛地传播,这些书籍通常配有插图,其中一些仍是手工上色。许多早期印本的插图依然从伊斯兰世界流传下来的经典原稿复制而来。由于欧洲世界逐渐扩张,本草学家们发现越来越多的植物没有现成的插图可参考,这成为促使人们观察和记录周遭植物的新动力。威尼斯和热那亚等强盛的意大利贸易共和国与伊斯兰奥斯曼帝国往来密切,由此形成了新物种进入欧洲的途径。例如,16世纪中叶,奥地利驻土耳其帝国的大使奥吉尔·盖斯林·德布斯贝克(Ogier Ghiselin de Busbecq)便是经由此类路线将郁金香和其他受欢迎的花卉球茎带回家乡。新品种的引入一时令人激动不已。随着欧洲财富在17世纪早期不断增长,郁金香甚至引发了历史上第一次金融泡沫。当时荷兰的投资者涌入市场,为了区区一个球茎豪掷数倍于平均年薪的钱财。然而这次“郁金香狂热”在不久之后便猝然中止,一如其突然爆发,毫无征兆(见第112页),而由此引起的金融泡沫崩溃却导致成千上万人倾家荡产。 与此同时,葡萄牙的航海家已经绕过非洲南端,建立了通往印度和亚洲的航线。同样,热带地区开始向欧洲输入未知的植物物种。但这次发现之旅背后的主要动机之一,是打破当时伊斯兰世界在贵重商品贸易上的垄断,譬如产于现印度尼西亚岛屿的香料。公元1492年托弗·哥伦布(Christopher Columbus)为西班牙开辟了穿越大西洋抵达美洲的航线,并在短短数年后为欧洲带回了第一只菠萝。此后,葡萄牙水手到达了巴西这个后来以当地珍贵的巴西苏木来命名的国家。 在15—18世纪的地理大发现时期,药用、观赏和可食用植物的大量引入使得欧洲人大为震撼,与此同时,植物艺术家站在新信息传播的前沿。可考的第一幅南美菠萝的插图绘于1547年(见第152页),作者是西班牙探险家贡萨洛·费尔南德斯·德奥维多·巴尔德斯(Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés)。16—17世纪,新植物的到来极大地促进了一批伟大的欧洲本草学家的研究工作,其中包括先驱者奥托·布伦费尔斯(Otto Brunfels)、希罗尼穆斯·博克(Hieronymus Bock)、朗贝尔·多东斯(Rembert Dodoens)、夏尔·德伊克鲁斯(Charles de l’Ecluse,卡罗吕斯·克卢修斯[Carolus Clusius])、马蒂亚斯·德罗奥贝尔(Matthias de l’Obel)和莱昂哈特·富克斯(Leonhart Fuchs)等。他们精确地观察和描述已知和新增的植物。得益于雕版印刷等翻印技术的进步,他们在作品中将这种精确度提升到了新高度。 理性时代 跨越16—18世纪的“理性时代”在欧洲和北美启蒙了一种科学探索的新潮流——以植物学家和其他自然科学家为代表,富有的“自然哲学家”在各自的花园或“珍奇柜”中收集珍稀植物。这种兴趣还蔓延到了上层阶级:例如,法国的统治者为其皇家花园倾注了大量心血;富人们聘请艺术家为他们收藏的植物珍品制作永久纪念。著名的法国植物画家皮埃尔-约瑟夫·勒杜泰(Pierre-Joseph Redouté)曾是玛丽·安托瓦妮特王后(Queen Marie Antoinette)的宫廷画师;1789年,他在法国大革命中幸存下来,之后又成为拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte)的皇后约瑟芬(Joséphine)的宫廷画师(见第10页)。 与此同时,植物学的研究热点逐渐从服务于单纯种植药用植物的本草园,转移到致力于研究所有植物的综合性植物园——其中,世界上第一座植物园于16世纪在意大利的帕多瓦建立。17世纪20年代,复式显微镜在荷兰诞生,显微镜的快速发展和改进使科学家们得以研究从前无法观察到的植物细微结构。因此,植物学研究第一次从医药学中分离出来,成为一门独立的学科。本草志日渐式微,取而代之的是植物志(flora)和花卉图谱(florilegia)。这些作品不再聚焦于植物的药用属性,而是更加关注植物的分类,甚至专门关注植物的美学价值。 在欧洲,现代的民族国家开始形成,民族义逐渐兴起,“植物志”(特定区域内所有植物的集合)也随之产生。编撰本土植物志成为民族骄傲的象征。随着欧洲国家涉足一个个新地区,植物志成为记录这些地区植物类群的手段,尤其是那些之前未知的、有巨大观赏价值的以及可能有实际用途的植物。而“花卉图谱”一词,意为“花卉的集合”,原意是指文学作品选集。到了16世纪,该词又恢复了字面意思:自荷兰的郁金香狂热开始,市场青睐对美丽花卉(特别是外来品种)的写实描绘。这些花卉作品被收录到基于物种、地区或者特定花园的画册之中。画册内容包罗万象,不必有统一的主题。 为植物分类服务 对新引进植物进行识别和分类的需求,促进了系统的植物学研究方法的发展。随着人们逐渐深入研究花朵的繁殖过程(“雄花”的雄蕊产生花粉,借助风力、昆虫、鸟类或其他传粉者,传播到其他植株“雌花”的柱头上),植物学家们开始更加关注花的各个部分,并意识到了人工杂交的可行性。在那个瞬息万变的时代,新信息不断更替,对诸如约翰·雷(John Ray)、约瑟夫·皮顿·德图内福尔(Joseph Pitton de Tournefort)和卡尔·林奈这样的植物学家来说,精确的植物科学画必不可少,同时,他们开始尝试发明一种可以涵盖所有现存植物类群的新分类系统。 18世纪早期,林奈提出了一个分类系统,即利用植物的繁殖器官——雌蕊和雄蕊的数目及排列方式来辨别有花植物亲缘关系的远近。基于该理论,林奈于1753年出版了不朽之作《植物种志》(Species Plantarum)。在书中,林奈用这种方法对大约6 000种植物进行了分类,并将一种简单的“速记法”引入他的双名系统,来为这些植物命名。这种命名法以拉丁文赋予每种植物(及动物)一个属名和一个种加词,虽然这种分类方法早期就已经被一些植物学家引用,但直到1753年以后,该命名法才成为林奈及其他学者研究工作中的标准。 至此,“植物狩猎”已经在全球范围开展。林奈委派卡尔·彼得·通贝里(Carl Peter Thunberg;见第136页)等17名自己的学生(或称“门徒”)在世界范围内采集植物,其中一些人不幸客死异乡。当时,植物学家和植物艺术家是欧洲发现之旅的常客。例如,1768年至1771年,博物学家约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)和詹姆斯·库克(James Cook)与才华横溢的植物艺术家悉尼·帕金森(Sydney Parkinson;见第311页)一起,搭乘“奋进”号(Endeavour)航船前往大洋洲。后来,帕金森于返程途中逝世。在长达数个世纪的时间里,随着科学考察的开展,许多重要的植物学发现都是由政府、大学和日益增加的植物园所派遣的艺术家记录下来的。与此同时,其他的先驱也记录了亚洲的植物区系,他们是基督教传教士和大贸易公司的职员,尤其是英国和荷兰东印度公司的员工。而美洲的植物区系是在1775—1783年美国独立战争之前由一批英国殖民地的“植物猎人”记录的。在欧洲植物学家与当地艺术家的合作过程中,特别是在英属印度的所谓“公司画派”(Company School)中,植物艺术的新形式开始出现。 然而,对热切的欧洲植物学家来说,世界上仍然有一些地方是遥不可及的。当时的中国几乎完全封闭,因此西方人在很大程度上无法触及那里庞大且丰富的植物类群。不过,中国有着悠久的植物画历史。在公元10—13世纪的宋代,中国的艺术家们描绘了许多具有药用价值、装饰价值以及吉祥寓意的植物。历朝历代关于植物用途的知识在不断积累,木版印刷技术也被用于药典(药用手册)的插图制作。随着中国越来越繁荣,18世纪的贵族与士大夫阶层开始着迷于西方的一切事物;当时的植物画艺术结合了中国的传统绘画与欧洲绘画的风格之后,状物和摹形都达到了巅峰。 在19世纪中叶被美国人强行打开国门之前,中国的邻国日本同样在几个世纪内都禁止外国人进入。日本拥有丰富且迷人的植物艺术遗产,自然主义水彩画和绘有植物图案的镀金屏风是其中的翘楚。1853年以后,随着东方国家对西方开放通商,欧洲掀起了一股“和风”(Japonisme)的新热潮。法国的印象派艺术家用木刻版画来描绘日本的植物;日本的艺术家们则追随欧洲的潮流,以木刻版画的形式创作了许多自然主义的植物画作。同时,欧洲的植物学家也迫不及待地将来自东亚的新物种纳入他们的分类系统。 19世纪 19世纪中叶,植物艺术具备了新的重要意义,原因有二。一是技术原因:19世纪30年代后期,法国的印刷厂开始采用彩色石版印刷技术,即印刷时根据设计图将油墨蚀刻在石板上,从而形成逼真的彩图,这一技术使得图像传播得更加广泛且成本更加低廉(在此之前,所有的印刷品都必须手工着色)。同时,感光化学物质的实验引领了早期摄影技术的发展。一方面,人们将物体放置在感光纸上直接进行曝光,另一方面,这种发展也得益于1839年以后照相机镜头的使用。尼塞福尔·涅普斯(Nicéphore Niépce)和路易·达盖尔(Louis Daguerre)发明的达盖尔摄影法,以及威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot)和安娜·阿特金斯(Anna Atkins)发明的物影照片(photograms)和卡罗法(calotypes)都能够真实地再现植物的外貌。这些图像可以帮助植物学家对植物的解剖结构进行细致研究,这种解剖研究本身也是在尝试理解“植物的细胞结构以及为什么特定的植物生长在特定的地方(如今生态学的前身)”。 植物插图重新受到重视的第二个原因来自查尔斯·达尔文(Charles Darwin)和艾尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace)的进化论。1859年,达尔文在《物种起源》(On the Origin of Species)一书中提出了进化论。从鸟类喙的形状到兰花奇特的结构——通过观察生物对自然界的适应,达尔文和同时代的其他博物学家描述了植物不断进化以吸引传粉者的过程。他认为,花朵的特殊形状、气味或颜色并不仅仅是某种猎奇的性状,还是植物为保证本物种生存而进行的一系列复杂的适应性进化的组成部分。进化产生了多种多样的植物形态,如乔木、灌木、草本植物、攀缘植物和水生植物。干旱地区的植物进化出鳞茎和肉质茎,从而可以耐受长期干旱;另一些植物已经适应了人类和其他动物的采食,并借此传播其可食用的种子。 一些原始植物在进化历程中保留了与其祖先类似的生命形式和结构。例如,通过像花粉一样的孢子进行繁殖的隐花植物苔藓,可能在4.3亿年前就已经存在于地球上。蕨类、苏铁类和松柏类植物最早出现在3.6亿年前,有花植物则出现在1.3亿年前,并与它们的传粉昆虫同时进化。植物艺术家所描绘的主角多数来自这些植物。棕榈类、竹类和禾草类植物的花并不明显,它们已经适应了风媒传粉,不需要艳丽的花瓣来吸引昆虫。另一方面,在高度特化的兰花中,花器官复杂的适应性特征吸引了非常特殊的昆虫传粉者,兰花甚至可以产生模仿某些昆虫的雌性信息素,以吸引雄性昆虫传粉者。 艺术与科学 对植物艺术而言,仅仅依靠观察植物外观,并通过绘图将其重现还不够。目前,在显微镜下解剖植物器官仍是植物学家鉴别植物的重要方式。一幅优美而准确的植物素描或绘画(包含重要生殖器官或营养器官的细节特征),可以让观察者快速鉴别植物物种。体视显微镜使人们可以很容易地通过肉眼看到植物的外部细节特征,如表皮毛和腺体;高级显微镜则揭示了植物迷人的内部结构,还有迄今仍然未知的结构,如花粉粒(见第204页)。X射线揭示了花瓣和叶子内部维管的构成(见第258页和第284页),而对番茄叶片上棒状单细胞腺毛的彩色增强显微扫描使我们亲眼看到了植物生命的另一面。 尽管林奈提出了标准的双名法系统,但在制订出名称标准化的规则以前,植物的命名仍然有些混乱。一位植物学家可以将一种植物命名为“X”,另一位可以将同一物种命名为“Y”。1867年,在巴黎的一次会议上,瑞士植物学家康多尔(Alphonse de Candolle)提出了很多沿用至今的为植物命名的“规则”。然而,“最早发表的植物名称是正确的名称”的规则后来才被采纳。如今世界公认的国际藻类、菌物和植物命名规则每六年进行一次修订和更新。 在植物命名的历史上,植物艺术起到了至关重要的作用。每个名称都必须有一份模式标本作为命名的凭证,所有后来采集的标本都可以与之比较,以确保物种鉴定正确,进而维持其名称的长期稳定。如果缺少“模式”标本(即保存在公开的植物标本馆中的干燥标本),可以用植物科学画来代替。 现代发展 20世纪植物艺术的类型更加多样,创作者也不断增加,尤其是摄影技术的进步,吸引了时尚和广告等领域的从业者,例如欧文·佩恩(Irving Penn,见第201页)、伊内兹·范拉姆斯韦德(Inez van Lamsweerde)和维努德·玛达丁(Vinoodh Matadin,见第141页);斯特拉·罗斯·克雷格(Stella Ross Craig)、玛格丽特·斯通斯(Margaret Stones)和潘多拉·塞拉斯(Pandora Sellars)等艺术家力图使画作像摄影一样逼真。此外,他们也利用早期植物插图刻画细节的方法描绘出比照片所能传达的内容更科学的信息。与此同时,抽象艺术和超现实主义艺术的影响也体现在植物肖像作品中。在这些作品中,植物具有不同寻常的形象或简化、扭曲的形状,例如美国摄影师伊莫金·坎宁安(Imogen Cunningham,见第198页)的作品。 如今,虽然植物画师可以通过学位课程受训成为专业的植物画家,但随着时代的发展,人们需要重新定义什么是“植物艺术”。尼克·奈特对其拍摄的腊叶标本的照片进行色彩强化,“使它们恢复生机”(见第241页)。特写照片展现的花朵或花朵的局部是非常精确的,但很难看出它们是植物,更不用说分辨具体的物种了。这些新方法不再追求描绘真实的植物,转为托物言志。例如,阿尔韦托·巴拉亚(Alberto Baraya)的人造植物标本馆以收藏塑料花来影射殖民剥削(见第243页);而美国艺术家E. V. 戴(E. V. Day)利用线框制作出放大且变形的睡莲的一朵花,使其看上去仿佛一个宇宙缩影般的佛教坛城(见第193页)。这类探索使得植物艺术的概念几乎变成了神秘主义(尽管15世纪伏尼契手稿中的幻想植物艺术作品更加神秘——该手稿几经众多学者努力,至今仍未破译)。 然而,植物艺术始终与植物的鉴定和保存过程相关,这也一直是植物艺术的核心目的。2016年5月,英国皇家植物园的科学家发表了第一份关于世界植物现状的研究报告。据他们估计,科学界已知的有花植物共369 400种,其中五分之一因栖息地丧失、气候变化和其他因素而面临灭绝。不过,他们也注意到,新物种仍然以惊人的速度被发现,这些新物种主要分布在中国、巴西和澳大利亚:仅2015年,人们就发现了2 034个新种,包括90种秋海棠和1种葱属植物。若继续以这样的速度发现新种,无论以手绘插图还是平板电脑和智能手机上的数字图像形式,植物艺术将仍然是一种必不可少的全球化渠道和展现未来新物种的平台,使我们能够认识不断变化的自然界。 詹姆斯·康普顿博士(Dr James Compton) 植物学家兼植物采集者 由植物学家、园艺家和艺术史家等组成的国际团队在纸上策展,以翻阅书页为观展动线,打破从古至今的线性时间轴,并置图像,对比呈现不同表达目的下的植物:它们或是人类认知万物伊始所复刻下的自然形式,或是包含着各类实用导向的探索指南——从这之中,原始的艺术和原始的科学都逐渐成形。 若从科学认知的角度来阅读,视觉形式便是植物的呈现媒介。读者可以从专业植物学译者和审校把关过的严谨文字中收获相关的学科知识,再以知识重塑视角,去观察体现在生命体各个细节上的分类依据与客观规律。 若从美学体验的角度来阅读,植物便成了视觉形式的传达媒介。读者可以透过各个观察者和创作者的取景,在整体和局部之间移步,线条、颜色、构图和不同质感的材料都会因人人灵感、表现手法和技艺的不同,而赋上人人不同的综合形式。 书后重新以时间线梳理了所有作品与作品背后的人物和历史,也附有书中所涉著作、生物学名和收藏机构的详尽索引,方便读者查阅;方脊精装12开大开本 + 四色印刷,视觉感官体验强烈,也使得形制本身可以装点空间。翻开书,两种阅读角度相互交织,在定格下的一幅幅植物图像中,时间暂时失效,愿阅读者的灵感源源而生。 本书和《宇宙之形:太空艺术博物馆》属同一系列。