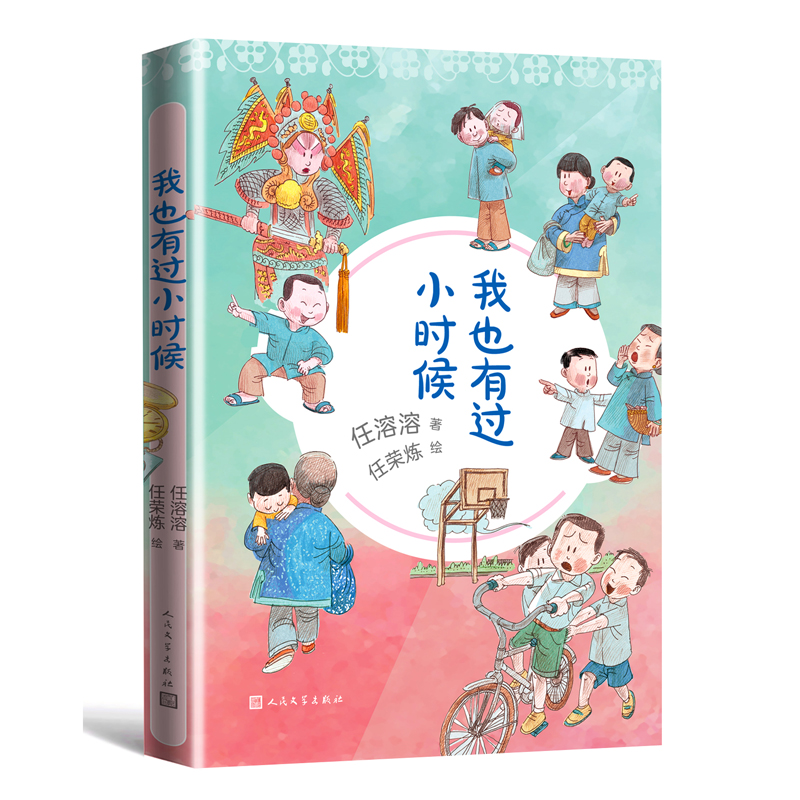

出版社: 人民文学

原售价: 38.00

折扣价: 25.46

折扣购买: 我也有过小时候

ISBN: 9787020149032

任溶溶,本名任以奇,原名任根鎏,广东鹤山人,1923年生于上海,1945年毕业于上海大夏大学中国文学系。著名作家、翻译家。曾任上海译文出版社副总编辑。著作有童话集《“没头脑”和“不高兴”》,散文集有《世界上有这么一个小孩》《我现在长大了》等,曾获陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖、宋庆龄儿童文学奖特殊贡献奖等奖项。译著有《木偶奇遇记》《小飞侠彼得·潘》《骑士降龙记》《小熊维尼》《闯祸的快乐少年》等,2012年被中国翻译协会授予翻译文化终身成就奖荣誉称号。

我是什么地方人 我忽然在想,我算是什么地方的人呢? 按照传统习惯,这个问题一下子就可以回答。因为按照传统习惯,父亲姓什么,儿子也姓什么,父亲是什么地方人,儿子也就是什么地方人。我一生下来就是这么办的。我父亲姓任,我也姓任,我父亲是广东鹤山人,我自然也是广东鹤山人。我的户口簿、履历表上都这么写。 我生在上海,家里说的是广州话,烧的是广东风味的菜,来往的亲戚是广东同乡,真正是在上海的广东人家。我五岁回广州,只说广州话,只吃广东菜,一下子成了地道的小广东。暑假我回家乡,是父亲出生的家乡,学会说不同于广州话的广东鹤山旺宅村方言。有两次清明节,还跟着叔伯到远处给大太公扫墓,据说他们是最先从他处落籍到此地来。这样去扫墓的,还分给我们这些子孙猪肉。 可见我是地道的广东人。我也深为做一个广东人而自豪。我会几种方言,而说得最地道的是广州话,我的广州话是广州西关话,虽然我前些年到广州,他们说我的广州话虽然说得实在好,只是太老式了一点。广州话含有古音,它为我后来学语言学、学日语等带来方便。小时候老师就告诉我们,广东出了孙中山等革命人物,出了十九路军这样一支抗日英雄部队,实在了不起。再加上“食在广州”,我怎么能不为之自豪呢? 不过如今有种新说法,说生在什么地方就是什么地方人。那么,1923年5月我生在上海虹口区闵行路,我就应该是上海人了。虽然我的家是广东人家,但四周都是上海人,我的邻居玩伴是上海人,说的是上海话。我五岁回广州,但抗战一开始我就回到上海,在上海读中学,读大学,参加工作,一直生活到今天。我的同学、同事、朋友百分之九十九都是上海人,我的妻子是上海人,子女跟我只说上海话。有一次我回广州,跟女儿说上海话,但用广州话给女儿买甘蔗,卖甘蔗的老太太说:“真睇唔出,你呢位外江大佬广东话讲得咁(ɡān)正。”我在广东人眼里就是个“外江佬”!应该说,我是地道的上海人。不用说,我为我是个上海人感到自豪。上海为什么让我感到自豪,我想就用不着我说了。大家都知道,上海是一个何等赫赫有名的国际大城市啊! 可是也真巧,我在上海图书馆看到了一本广东鹤山县志,那上面说,广东鹤山的任姓,其始祖都来自浙江金华,是南宋时逃难到广东落户的。也就是说,我童年在家乡拜祭的老祖宗,正是这些南宋从金华逃难到那里的人。那么我的祖宗是浙江金华人,我的祖籍也就是浙江金华了。从此,我碰到金华人就说自己的祖籍是金华。我为此也感到十分自豪,因为金华太有名了,金华火腿无人不晓。我小时候生病,要吃广东人怕吃的白粥,家里就让我吃万有全的熟火腿过粥。可惜这种熟火腿现在吃不到了。当时南京路河南路的万有全火腿店供应熟火腿,切得极薄极薄,非常好吃,只有吃过这种熟火腿才知道火腿的真正味道有多好。我到过金华,在大饭店里也再没吃到这样好吃的火腿。浙江师范大学老校长蒋风兄知道我爱吃这样的熟火腿,特请食堂师傅给我做,但火候还是不够,我只希望这样好吃的熟火腿能重现。我这里说了,我到过金华,我为那里的景物与人文陶醉,我崇敬的女词人李清照在这里留有遗迹。我如今特别为金华感到自豪的,是那里的浙江师范大学成了中国儿童文学的重镇,我的老友蒋风担任校长时打下了基础,如今方卫平、韦苇等老师加以发扬,我作为一名儿童文学工作者,怎能不感谢这个地方呢! 我真希望成为这三个地方的人。要问我是什么地方人的话,我就回答说:我的籍贯是广东,生在上海。再加上一句:我的祖先来自金华。 最早的记忆 每个人一生下来,开头一年多的日子在记忆中是空白的。尽管那个人是“我”,也经历了一年多的事情,可是这些事情这个“我”完全不知道,这是个一无所知的阶段。因此,关于我生下来以及其后一年多的事情,都是听大人说的。比方说我生下来哭不出声,医生把我倒拎起来,拍了几下屁股,这才哇哇哭起来。还有,说我生下来非常孱弱,很怕我养不大。可是到了我有记忆的时候,我身体挺好的。 大人有时候会开玩笑,碰到我不听话,说我是从垃圾箱里捡来的,我当然知道是开玩笑,不过万一真是这样,我也不知道。 我常常想,当我开始有记忆的时候,我记得的事情最早是哪几件呢? 我反复想啊想,实在想不出来,不过想啊想的,倒想到几个支离破碎的印象,就算不是最早记得的事情吧,也是最早留下的印象。 第一个印象是奶妈抱着我经过南京路,地点是在湖北路东首的三友实业社附近。为什么是在那地点呢,我也说不清楚。只记得妈妈跟我说过,三友实业社卖爱国布,她去买过布,在抵制日本货的那个时期,三友实业社有过光辉的历史。日后我常经过这个地方,非常熟悉并且觉得亲切。那些房子现在没有了,成了世纪广场。 第二个印象是我坐在奶妈膝盖上吃番菜(西餐)。不对,不是我吃番菜,那时候我还在吃奶,是奶妈吃番菜,我坐在她的膝盖上。这个印象比较可靠,我问过妈妈。妈妈说是带我在永安公司附设的大东旅馆吃过西菜,我还尿湿了奶妈的衣服,出了洋相。 第三个印象是我坐在妈妈膝盖上看京戏。看戏的戏院可能是老天蟾舞台,不是今天的天蟾舞台(逸夫舞台)。这老天蟾舞台后来拆掉改建成大厦,即永安公司新楼。老天蟾舞台据说有旋转舞台,我印象中是看到舞台旋转,换了一个场景。 这就是我反复想出来的记忆中的三个印象。接下来记得的事多起来了,都是我学会走路,走来走去所做的。 小朋友们,你们的岁数离开出生的日子还很近,你们记忆中最早的事情是什么呢?你们回忆比我还有一个有利的地方,即你们生下来后,你们的爸爸妈妈给你们拍了很多照片,这些照片可以帮助你们回忆。有些照片你们看了也许会觉得不知是怎么回事,一点也想不起什么来,可是有一些,你们一看就知道是怎么回事,也就回忆起那时候的事,想出什么来了。可我小时候拍照要上照相馆,那是件大事。我长到将近十岁,只拍过一张照片! 我的二哥 我有一个二哥。有二哥应该有大哥,可是我没有大哥。大人从未提过这件事。等到我懂事,我猜想大哥在我出生前便夭折了。反正我只有一个哥哥,就是二哥。 我的二哥比我大五岁,叫任卓鎏。他十分文静,又聪明,读书极好,受到我父亲宠爱。按旧时习俗,父亲大都偏爱长子,也许因为长子能最先继承家业吧?父亲去看电影什么的总是带他去,从来没我的份,连我的奶妈都为我抱不平。可我一点无所谓。我看看连环画、画画公仔、玩玩无锡大阿福,很能自得其乐。大家给了我一个外号叫Dɑbe,我当时还不明白是什么意思,日后才知道是上海话的“大班”,形容我派头大,什么也不在乎。其实我不但不妒忌我二哥,还挺崇拜他。我第一次上私塾读书,正是他领我去的。不过很对不起他,看到私塾森严的可怕样子,我转身就溜回家,他在后面追也追不上。 我五岁时和二哥一起回广州。后来我在荔枝湾岭南分校读小学,他在河南岭南大学本部(今中山大学地址)读中学,是住读的。他穿了当时广州流行的学生装,真是帅极了。那种学生装只在广州流行了一段日子,大家一定没见过,也想象不出来。那是上身穿旧式妇女穿的大襟衫,下身穿一条腊肠裤(西装长裤)。我现在猜想,上身也不是穿女式大襟衫,而是因为广州热,不穿长衫,于是把长衫的下摆剪掉,穿上就成了一件大襟衫。 1931年“九一八”事件爆发,全国要求抗日救国的呼声高涨。在广州,中山大学和岭南大学的学生运动是最积极的,我二哥也投身其中。记得有一天下午(可能是星期六),我在家,我母亲在搓麻将,忽然二哥的老师把二哥送回家来。原来他跟同学们到街头宣传抗日,因过于激动,竟至晕倒。可是他醒来后便精神失常了。于是他只好在家疗养。我在家时,总由我守护着他。他会忽然大叫:“东洋鬼来了,要抵抗啊!”我开头真有点害怕,不过大人安慰我,说他的病会好的。这倒让我关心起国家大事来。几个月后,他的病治好了,我家还送了一个大牌匾给丛桂路一位中医师,感谢他治好了我二哥的病。 他病愈后,母亲带他回上海继续求学,留下我在广州。我只知道几年后他又生了一场大病,身体不好,只得又回广州休养。他还是老样子,爱书如命,整天就是读书看报。1937年抗战爆发,日机滥炸广州,全家回乡避难,也在此时他成了亲。 上海成为孤岛后,我们全家又逃难回上海。1940年,我偷偷离家去苏北参加新四军。第二年我因病回上海,回到家中,第一个对我参加新四军表示赞许的就是我二哥。他说话口齿不清,对我跷起大拇指连声说:“好,好,好!” 同年他去世,年仅二十二岁,留下一个遗腹女。他的女儿读书也非常好,当上了教授,这是可以告慰我二哥的。 我二哥的爱国行动对我的生活道路起了很大的作用。有这样一位二哥,我感到自豪。