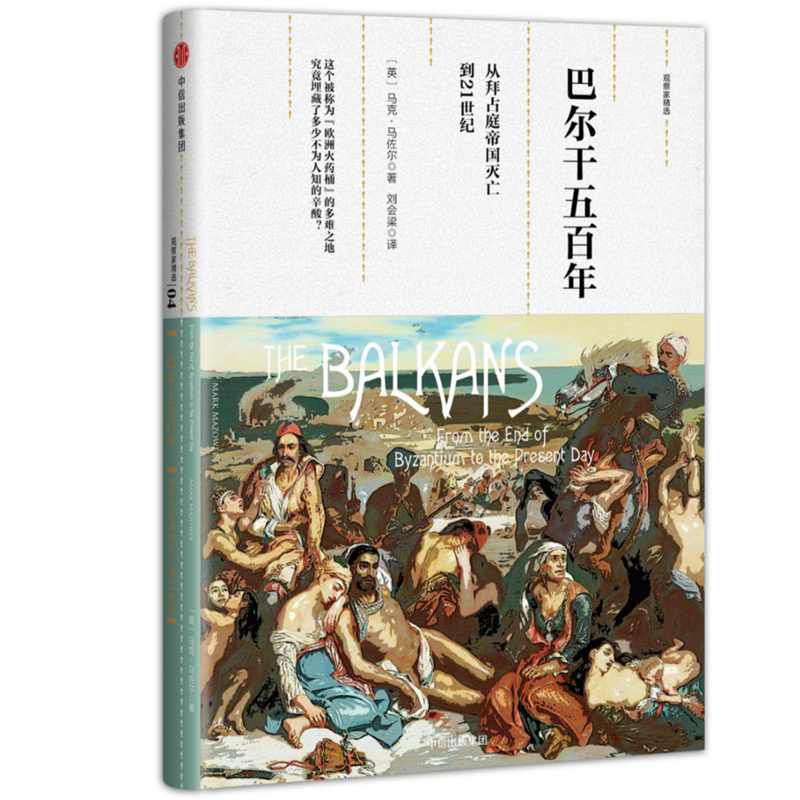

出版社: 中信

原售价: 36.00

折扣价: 23.40

折扣购买: 巴尔干五百年(从拜占庭帝国灭亡到21世纪)(精)

ISBN: 9787508670188

[英] 马克·马佐尔(Mark Mazower) 英国历史学家,美国哥伦比亚大学教授。马佐尔毕业于牛津大学古典与哲学系,是希腊和巴尔干历史方面的史学权威。针对巴尔干半岛风云变幻的政治局势,他也长期为《金融时报》《独立报》等媒体提供时事评论。 马佐尔著有《黑暗大陆》《希特勒的帝国》《亡者之城萨洛尼卡》等书,曾赢得多项历史写作奖项。《巴尔干五百年》一书曾获得2001年沃尔夫森历史写作个人奖,以及2001年阿道弗·本廷克奖。

【关于暴力的反思】 20世纪90年代,前南斯拉夫境内的战争让巴尔干重新成为欧洲地图的焦点,并唤起了人们对一次大战的不安回忆。当欧陆其他地方正在应付集体移民、新的区域差异与“多元文化社会”(一个委婉的名词)的议题时,东南欧仿佛退回到早期有关领土战争与种族同质化的历史逻辑。这是欧洲的过去,还是它的未来呢? 那些反对西方国家干预巴尔干半岛的人较少责备米洛舍维奇,他们怪罪的是行为模式背后的长期文化因素。他们认为在巴尔干这个有数个主要宗教交会之处,种族差异才是当地冲突的长期来源。他们并未将种族净化看作建立民族国家的欧洲式逻辑的一部分,而是一连串屠杀和反屠杀的最新形式;巴尔干的历史正是由这些屠杀构成的。英国前首相梅杰于1993年说:“波斯尼亚境内的冲突是无关个人的、不可避免的力量的产物,任何人都无法控制。”这段话并不陌生。一个世纪以前,法国外长阿诺托就同样将安那托利亚境内的反亚美尼亚人屠杀称为“基督徒和穆斯林之间数千次斗争中的一桩” 。 然而如同本书所说,许多世纪以来,巴尔干半岛上的生活并没有比其他地方充斥更多暴力,事实上,奥斯曼帝国较大多数国家更能容纳语言和宗教的差异。对于曾目击奥斯曼末日的汤因比而言,冲突的来源显然在这个区域之外。他于1922年写道:“在这些人民中引入西方(关于民族主义)的思考方式,结果是造成屠杀……那样的屠杀其实只是相互依存的邻邦被致命西方观念煽动而进行的极端民族斗争。”“种族净化”——不论是发生在1912年至1913年的巴尔干,1921年至1922年的安那托利亚,或者1991年至1995年的前南斯拉夫——不是原始仇恨的自发性爆发,而是宪兵和军队故意以有组织的暴力对付平民。它代表着民族主义分子为了打破社会结构所必需的极端力量,若是没有这一力量社会本可以忽视阶级和种族的裂痕。 当然,并不是每个人都持这种看法。有位奥地利读者看过我在1994年写的《希特勒统治下的希腊内幕》,说我对于德军20世纪40年代在巴尔干的行径下了过于严厉的断言。依他之见,最近的冲突事件再度证明了巴尔干人民有特殊的暴力倾向。而我认为,从茂特豪森的战时奴隶劳动营即可看出,奥地利人跟波斯尼亚的塞尔维亚人的暴行并没有差距太远。但我们真正争论的与其说是暴行,不如说是残忍;与行为有关,而与人数无关。毕竟,产生古拉格、灭种集中营或恐怖主义的人既不是巴尔干人民,也不是他们的统治者。纳粹国防军——尚且不必提其他纳粹情报机构——在巴尔干杀死的人民远胜过被巴尔干人民所杀的德军人数。而写信给我的那位读者反对的,是巴尔干游击队的杀戮方式。 二次大战期间,纳粹意识形态也将“必要的”、无关个人的暴行与残忍或病态的行为区别开来,只有情绪或行动失控的人才会做出后面这些行为。1943年,慕尼黑的党卫军法庭审讯一位军官时,便将有条理及合宜的杀害跟被告的“过度残忍”、“病态”和“恶毒野蛮”的行径拿来比较。这样的态度是西方长久以来为了界定文明战争的规则所做的努力的一部分,强调个人自我控制的理想形式。纳粹党人就像其他秉持这种传统思考的人一样,在巴尔干半岛看到了原始、东方的残忍好杀习性。 我们可以回头谈一谈蒙田讨论残忍的文章。他严厉批评当时拿别人受罪取乐的人,同时描写他因为人们和动物受到不必要的痛苦时所感到的忧伤:“若非亲眼所见,我简直不敢相信世人居然能够如此铁石心肠、野蛮成性,仅仅为了乐趣就杀害他人,切、割、砍成碎块,并竭尽思虑去发明未曾使用的酷刑和未曾听说的折磨……我也从不忍心看到那些可怜、无知的野兽被追逐杀害。” 痛苦和惩罚这种朝“人道的”概念的转变,与人们对人性看法的改变有密切关系,并且是在18世纪和19世纪中渐进发展而来。但接着突然间,1820年到1860年,西欧死刑犯人数锐减,一些古老的刑罚如肢刑、火刑和斩首都遭到废除,同时现代监狱出现,不再以公共场所作为国家处刑的主要地点。约翰?斯图亚特?密尔于1836年写道:“对于痛苦的景象,甚至痛苦的观念,那些充分享受高度文明利益的人愈来愈无法忍受。”由于“高度文明才得以实现的完美的机械安排”,对他人施加痛苦的事可以假手于“法官、士兵、外科医生、屠夫和刽子手”。密尔继续写道:“为了避免实际的痛苦,同时也为了避免任何冒犯或不愉快的想法,人们才会有那许多文雅的行为。” 几年之后,这样的想法打动了一位英国旅人威京逊爵士,他力图干预波斯尼亚-黑塞哥维那的奥斯曼帝国统治者与黑山之间的边境战争。由于双方都有砍下敌人头颅来示众的习惯,他感到非常不安,写信给黑山的主教国王彼得?尼哥,力称“震惊人们的”习惯会激起复仇的欲望,实际上会使仇恨没完没了。他试图解释“文明战争引发的情绪和复仇形式的战争之间的差别”。如我们所知,加图街阴谋分子才刚于1820年在伦敦被公开斩首示众。 19世纪中叶,英国、斯堪的纳维亚和德国都已减少公开处决的次数,反映出新的“文明的情感”和新工业设备的兴起,也显示政府担心不守秩序的群众和他们易被挑起的激情。东南欧的农民社会则是一个道德观、机械观和政治观都截然不同的世界。奥斯曼当局并不担心暴民,会进行公开惩罚,他们认为欧洲人使用人体做外科实验和解剖才是亵渎神明和不道德的。因此,因为亲人被土耳其人杀害而刚刚决定报仇的黑山国王彼得二世,当然认为威京逊的提议不可行而礼貌地拒绝。 针对农民的艰难生活和社交礼法之间的密切关系,一位年长的黑山妇女最近对访谈者说:“我们也许贫穷,但是我们拥有荣誉。”西方人肯定个人自我控制的价值,非西方人则比较关注家庭荣誉的维护。自从拜占庭甚至更早的时代以来,巴尔干农民社群便依集体责任和赏罚的精神来制定正式或非正式的生活准则。处罚,甚至包括由政府国家执行的刑罚,长久以来反映着一般人的观点:家庭应当对个别成员的不当行径负责。例如,19世纪塞尔维亚的农民提议将罪犯及其家人一起流放到特别的受刑区域,以根绝日益猖獗的罪行。防治盗贼法时常将盗贼和他们的亲人共同驱逐出境或课以罚款。 然而,现代化的政治人物都被节制暴力的新规范所吸引,也就是个别的、私密的和非人格的规范,不再采取集体的、家族的和公开的规范。建立新国家(在巴尔干和在其他地方都一样)意味着从所有无公权的人手中夺取暴力、刑罚和地方立法的权力,集中让公职人员管理。借用20世纪20年代一位希腊记者的话来说,国家有“责任表明它凌驾于每个人和每件事”。正规军取代了自行武装的团体,司法和刑事官僚取代了农村法院和习惯法,政府追捕盗贼。在黑山,部落法本来有无上权力,但是彼得二世的继任者达尼娄在1851年强行颁布新的法律规范—时间距威京逊首次建言不到十年—并且阻止斩首的行为。他也将世族血仇定为非法,因为世仇使得各部落不可能团结为一体。 新价值观并无法立即或完全地普及。二战时克罗地亚的乌斯塔沙对犹太人和塞尔维亚人的屠杀(尤其是在雅瑟诺瓦死亡集中营),或者罗马尼亚的铁卫队于1940年至1941年进行的大屠杀,正是新旧形式的心态与技术的一种混杂。1947年希腊内战期间,气愤的《每日镜报》曾在头版刊出一张武装保皇人士骑马校阅希腊叛军头颅的照片。它的标题是“头不值钱”,凸显正规军警手段的“残忍和凶暴”。事实上,英国政府早已颁令禁止展示被砍下来的脑袋,并建议以照片来指认已死的游击队员。私底下,英国官员对于“凶暴”这个字眼的使用都感到遗憾。他们指出:“并不只有希腊会展示罪犯的尸首。即使在太平时代,为了使惊恐的人民深信恶名昭彰的杀人犯已经就地正法,也会这么做。”在治安不良的社会,砍头能证明犯人已死,并且肯定处决者的胆识或国家的权力。运送全尸是很笨重的工作,摄影机又所费不赀,连美国的赏金猎人也知道这一点。因此,头绝非不值钱,事实上还很有价值,悬赏的价码早就定好了。 那么,巴尔干半岛上是否真有喜好残忍的倾向而且残留至现代?或许答案视残忍的定义而定。毕竟每个人说的故事可能都不一样。美国从1880年到1920年期间暴民动用私刑的种族暴行,或者劳工抗议在各地所引起的阶级暴行,在巴尔干半岛都找不到类似的事例。西欧自有一种关于革命暴力的神话(始于索雷尔)。此神话在西欧的影响力远远大过在东南欧。革命暴力一般被视为英雄行为而非野蛮行径。1930年和1960年之间,巴尔干半岛上的政治暴行(从左翼到右翼)并不会比其他地方严重。不论我们比较战后保加利亚的监狱和苏联的监狱,或比较希腊和西班牙各自内战后的俘虏营,结果都一样。 在政治领域以外,巴尔干国家也不曾较其他国家杀害或监禁更多平民。美国有1100万嫌疑犯和200万囚犯,苏联有庞大的在囚人数,相较之下,当代的东南欧看起来人道多了。1994年,美国每10万人中身陷囹圄的有554人,罗马尼亚为195人,马其顿为63人,希腊则为16人。后面这些国家的囚犯都不会面对司法处决,而美国每年却让数十名囚犯坐上电椅或被注射致命毒剂。如果我们很难证明现在的巴尔干国家比其他国家残忍,我们同样也很难对他们的社会作相同的指控:他们的犯罪率并未超出欧洲水准,暴力犯罪更是欧洲最低的。酗酒和种族仇恨都没有像在新教欧洲一样在巴尔干引发人身攻击。 但在寻找巴尔干凶残嗜杀的证据时,西方人却时常将19世纪浪漫的民族主义分子编织出来的神话误作真理。欧洲——由爱尔兰到波兰——的幻想家梦想着复活、牺牲,以及为了国家前途而溅洒热血。以这方面最著名的作品《山间花环》为例,它赞扬了传闻中一个半世纪之前穆斯林在黑山被灭绝的事,但它其实是主教国王彼得二世的想象诗作,并非史实。穆斯林在超过一个世纪的时间里慢慢离开黑山,这篇史诗却将这段不怎么血腥的事实赞美成颇有英雄式的残暴。科索沃传奇在20世纪的出现也同样会误导人,它显示了现代的而非中世纪的偏见。这两个例子都是描述巴尔干流血冲突和民族团结的史诗,而它们的兴起并非偶然;它们都发生在巴尔干19世纪以来建国过程遭到特别压力的时候。这一点,而非过往的历史,才是这股种族偏见的根源。 此外,海湾战争中首次证明了西方愈来愈将战争本身视为一种奇观。北大西洋公约组织干预科索沃和塞尔维亚时,动用了不用人员且能在远方操控的科技,为的是向西方大众保证现在的军事行动可将交战双方的死伤减到最少。或许,战争本身正以这种方式失去了个人化的特色,就像早先的社会暴行一样。将巴尔干的暴行轻易地描述成原始和非现代,已成了西方与它保持适当距离的一种方式。然而,事实上种族净化不是特定的巴尔干现象。在希特勒进行战争时及战争结束后不久,中欧和东欧很多地方都曾发生“种族净化”:20世纪40年代有超过50次的强迫性人口迁移,使数百万德国人、波兰人、乌克兰人等死亡或变成移民。种族净化凶残的根源并不是巴尔干人民的心态,而是利用现代科技资源的内战的本质。不同于民族战争,内战无法团结社会,不能像第二次世界大战那样帮助英国社会走向团结。相反,内战恶化了潜在的紧张和差异,社会和政府机构在战时会统统瓦解。 如果暴行的外衣能够暂时卸除,巴尔干看起来会是怎样呢?当然,东南欧所遭遇的威胁仍然存在,或许比其他地方更严重:土耳其与希腊的关系(因为争夺塞浦路斯而结怨更深)需要一次天翻地覆的变化才能改善;北大西洋公约组织对科索沃的轰炸虽然解决了一个难题(即塞尔维亚人对科索沃的阿尔巴尼亚人的迫害),却又制造出其他难题(即阿尔巴尼亚人对塞尔维亚人的迫害,以及阿尔巴尼亚、马其顿、塞尔维亚和科索沃之间的新关系)。正因为巴尔干各国的建国历史较短,过程较仓促,因此民族主义仍比其他地方强势,民间传统比其他地方脆弱。不过,虽然南斯拉夫于20世纪90年代因为自身的缘由陷入战争,巴尔干其他国家却沿着和平的路途前进。希腊偶尔对于“伊底鲁斯北部”(即阿尔巴尼亚南部)的提及,保加利亚对“马其顿”的梦想,罗马尼亚对于比萨拉比亚和摩尔多瓦的乡愁,今日已经式微且失去了意义,尽管这些议题曾在一个世纪以前挑起战争和侵略。巴尔干各国的政治已经停止绕着扩张主义和民族荣耀打转。或许只有某些阿尔巴尼亚的民族主义分子仍未放弃这种梦想吧。 冷战期间,一场社会和经济的革命转变了巴尔干半岛。朝向都市化、工业化——现在是后工业化——社会的重大变迁使得日常生活的本质产生了根本改变,并为国内的政治精英带来新的挑战。冷战的结束让巴尔干得以参与一个不同的欧洲,此时欧洲的价值观显现在它举足轻重的跨国机构,如欧洲联盟、北大西洋公约组织和欧洲安全暨合作会议。冷战的结束也改变了巴尔干的地缘政治:巴尔干现在位于一个大肆扩张的市场的中心,市场广及黑海、苏联和中亚,远大于奥斯曼帝国崩溃以来的任何时候。换句话说,东南欧的问题和前途已今非昔比,他们现在面对的困境跟大多数欧洲国家一样:如何调和旧式的社会福利与全球资本主义的竞争压力,如何提供能源而同时保护自然环境不受污染,如何阻止乡村生活方式全面衰退,以及如何建立繁荣的经济,减少组织性犯罪,让民主制度昌盛。或许,了解巴尔干的历史就能进一步扫清眼前障碍,发现未来的种种机会。 【编辑推荐】 1.《巴尔干五百年》是巴尔干历史学家、欧洲国际政治专家马克·马佐尔的一部广受欢迎的普及作品。于2000年出版后,本书获得2001年沃尔夫森历史奖(Wolfson Prize for History),以及2001年阿道弗·本廷克奖(Adolph Bentinck Prize)。 2.这是一部文明冲突、强权政治、民族独立斗争交织而成的启示录。近代这500年以来,巴尔干半岛成了亚欧政治动荡的一个缩影——从16、17世纪土耳其帝国进攻欧洲的几次尝试,历经19、20世纪英国、俄国、奥地利、土耳其之间的帝国主义争夺,再到世界大战和冷战,巴尔干都处于政治和军事风暴的中心。《巴尔干五百年》深挖历史,引领我们反思政治动荡与苦难的根源。 3.《巴尔干五百年》用全面、细致的历史见识,拉近我们与这片土地的距离。长久以来,我们并不真正了解巴尔干:在动荡、落后的刻板印象背后,这里蕴藏着丰富的文化传统。本书以巴尔干的人民为主视角,让我了解他们多舛的历史命运,感受他们坚强、乐观的精神特质。 4.“新思·观察家精选”系列之4。“新思·观察家精选”汇集具有当代回声的历史话题,旨在帮助我们收整见识的碎片,读懂现代世界的由来,反思现代人的生活境况。书的篇幅都在200至300页之间,外形精巧;这些权威作者所讲述的既是各自最擅长的话题,也是同一个大时代的不同投影。希望你通过了解永不止步的时代变迁,增长对未来的远见。