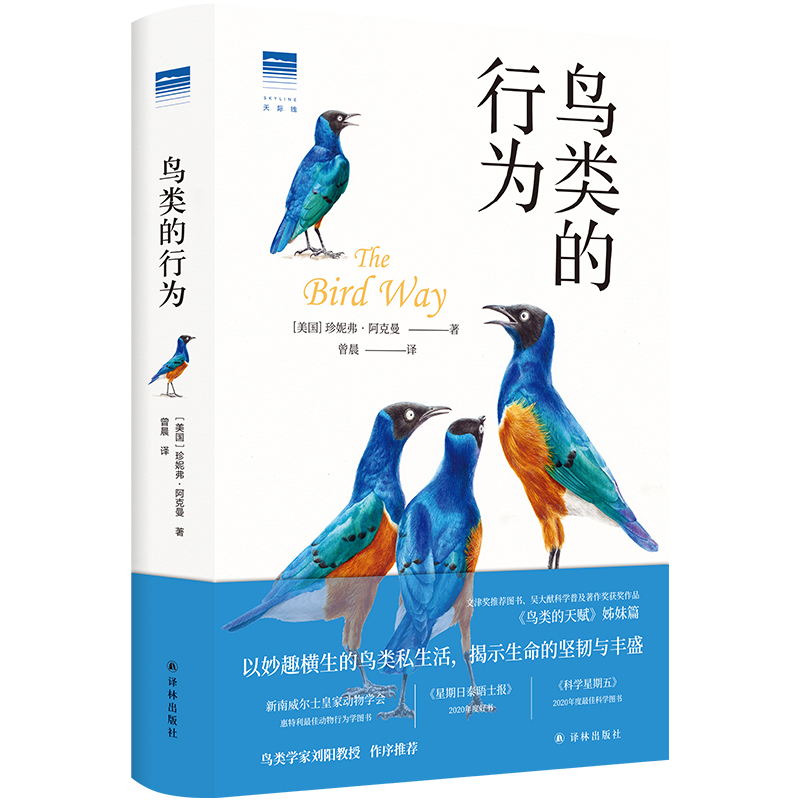

出版社: 译林

原售价: 98.00

折扣价: 61.80

折扣购买: “天际线”丛书:鸟类的行为

ISBN: 9787544793148

珍妮弗·阿克曼(Jennifer Ackerman),美国科普作家,从事科学、自然和人体生物学方面的写作达30年之久,其作品被盛赞是“以扎实的科学为基础的艺术”。她著有《性、眠、食、饮、梦:你身体里的一天》《命运之屋中的转机:遗传博物学》等,还为《科学美国人》《美国国家地理》《纽约时报》撰稿。她的科普著作《鸟类的天赋》被译为25种语言,并获得多项自然写作类大奖。

人们或许认为,海鸟沿着气味的浓度梯度向臭味集中的区域移动,通过嗅觉系统找到食物。然而,海洋上的气流并非整齐有序,而是波涛汹涌、变化无常的。食物的气味更像是香烟的烟气,在海面上盘绕、飘浮。为了与这些飘忽的气味接触,海鸟在逆风中呈“之”字形飞行。这一典型特征也能在猎犬、鱼类和其他利用嗅觉觅食的生物身上找到。 暴风海燕(Hydrobates pelagicus)尤其擅长这种策略。它们能在很远的距离外探测到这种化学物质,并根据风向来回追踪,不断地嗅探空气,直到锁定目标。一些更依赖于视觉信号的海鸟会跟在暴风海燕的身后觅食。海燕本身携带一种类似于鼬的气味,这能帮助它们在海上找到自己的父母或配偶。鸟类学家爱德华·豪·福布什将暴风海燕称为“奇特、怪诞的鸟类”。他表示,这种鸟的习性非常古怪,“自古以来,水手们一直迷信地认为,这些小鸟是暴风雨和沉船的预兆”。它们在黑暗的洞穴中长大,而洞穴中最主要的感官体验就是嗅觉。因此,它们对化学信号更为敏感。海燕在洞穴内筑巢,内维特发现,尚在巢中的雏鸟就能学会识别与猎物相关的气味。这些雏鸟能够辨别出微量浓度的二甲基硫和氨(多数海洋生物的尿液副产物)——其气味敏感度比过往鸟类研究中的数据高出了100万倍。研究人员只需释放极为微量的气体分子,白腰叉尾海燕的雏鸟就会大幅度转动头部,同时发出刺耳的声音,冲着气味来源做出快速的撕咬动作。 当内维特第一次看到横跨海洋的二甲基硫分布图时,她注意到了一些特别的东西。这些飘忽的气体似乎覆盖了一些特定的区域,例如海洋锋、海底山和其他上升流区;那也是浮游植物和磷虾聚集的地带。不同于人类,在海鸟眼中,海洋并不是一片毫无特色的广阔水域,而是一片由旋涡状气流组成的复杂地貌。气体的分布反映了海洋地理的特征,以及可预见的浮游植物积聚的物理过程。内维特说:“我们推测,随着时间的推移,海鸟会根据经验建立一幅嗅觉地图,引导自己前往猎物的适宜分布区。” 这一研究成果让我们有了全新的世界观:海鸟是在海上追寻气味的“猎犬”。那么,地球本身又何尝不是呢?大地上方的空气就像看不见的风景,充满了难以捉摸、不断流转的微妙特征。那些比人类更善于感知的生物就在这样的风景中从容地生活着。 看似不起眼的鸟儿,如何打破常规、突破传统?《鸟类的行为》栩栩如生地再现了鸟类的私生活,包括那些颠覆传统观念,甚至令人吃惊的日常行为,从而为我们揭示了生命的坚韧与丰盛。 《鸟类的行为》是文津奖推荐图书、吴大猷科学普及著作奖获奖作品《鸟类的天赋》姊妹篇,亦是近年来欧美颇受瞩目的鸟类科普图书,荣获新南威尔士皇家动物学会惠特利☆佳动物行为学图书、《星期日泰晤士报》2020年度好书、《科学星期五》2020年度☆佳科学图书等多项图书大奖。 本书作者珍妮弗·阿克曼是知名科普作家,其写作素来被盛赞为“以扎实的科学为基础的艺术”。为了创作《鸟类的行为》,她走访世界各地的观鸟圣地和鸟类学实验室,与多位科学家深入交流,用严谨而生动的文笔拓宽了我们对鸟类的认知。 本书由中山大学生态学院教授、中国动物学会鸟类学分会常务理事、《中国鸟类观察手册》主编之一刘阳教授作序推荐。