出版社: 台海

原售价: 129.80

折扣价: 77.90

折扣购买: 何不向历史学习 : 改变世界的75本军事著作

ISBN: 9787516833759

利德尔·哈特: ●参与过第一次世界大战的老兵,军事记者,知名军事史学家,杰出的军事思想家 ●和克劳塞维茨齐名的战略大师,曾荣获英国女王颁发的爵士勋衔 ●机械化战争理论的先驱,他所倡导的“间接路线”战略对20世纪西方的军事行动影响深远 ●他的军事思想深深启发了后世许多著名的军事家,如隆美尔、曼施坦因、古德里安等 ●其代表作为《战略论:间接路线》《第一次世界大战史》《第二次世界大战史》,编有《闪击英雄》《失去的胜利》《隆美尔战时文件集》等。 小小冰人: ●自由翻译者,从事军事图书翻译工作十余年,为中国读者带来超过30部译著。 ●已出版译作有《东进:1941—1943年的苏德战争》《焦土:1943—1944年的苏德战争》《普鲁士战场:苏德战争1944—1945》《斯大林格勒三部曲》《作战指挥:二战德国陆军实战指南》《从闪电战到沙漠风暴》等。

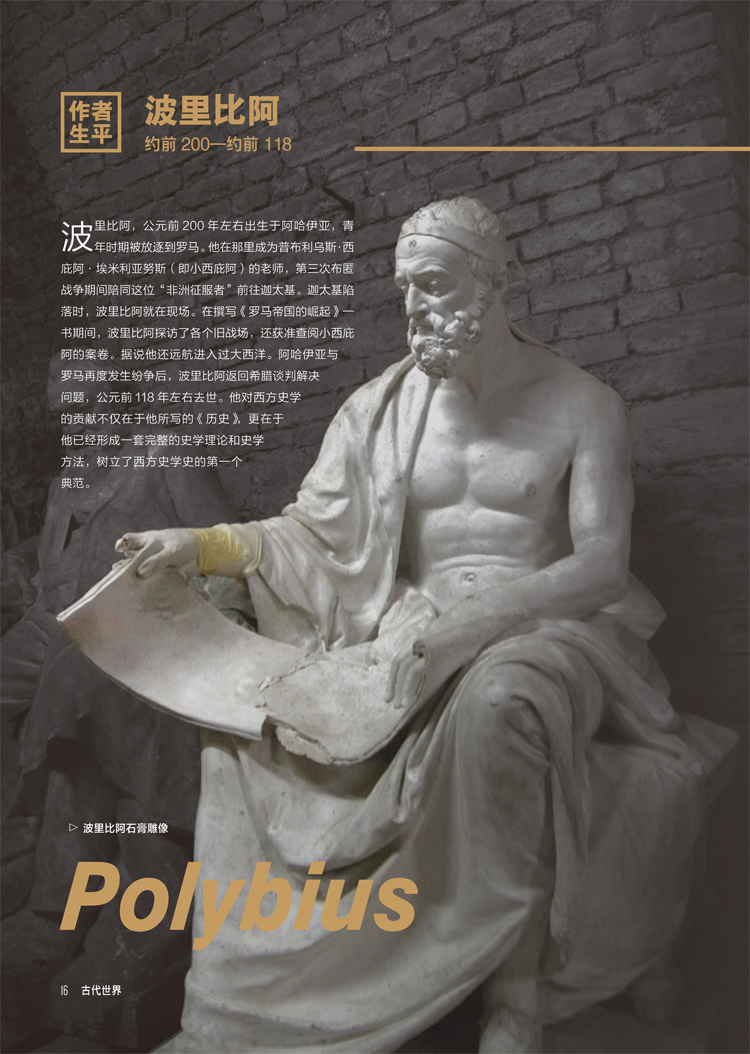

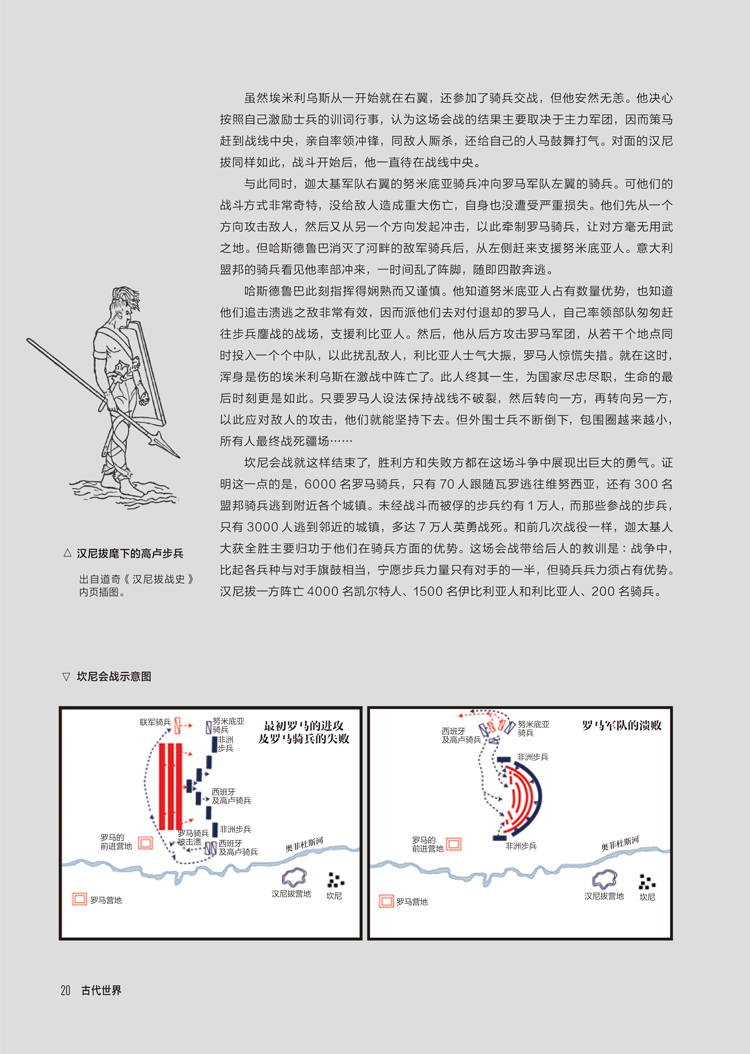

《罗马帝国的崛起》 The Rise of the Roman Empire “读者大概知道,罗马人有充分的理由孕育野心,企图打造一个世界帝国,也有充分的手段实现他们的目标。” 作者生平 波里比阿(约前200—约前118) 波里比阿,公元前200年左右出生于阿哈伊亚,青年时期被放逐到罗马。他在那里成为普布利乌斯·西庇阿·埃米利亚努斯(即小西庇阿)的老师,第三次布匿战争期间陪同这位“非洲征服者”前往迦太基。迦太基陷落时,波里比阿就在现场。在撰写《罗马帝国的崛起》一书期间,波里比阿探访了各个旧战场,还获准查阅小西庇阿的案卷。据说他还远航进入过大西洋。阿哈伊亚与罗马再度发生纷争后,波里比阿返回希腊谈判解决问题,公元前118年左右去世。他对西方史学的贡献不仅在于他所写的《历史》,更在于他已经形成一套完整的史学理论和史学方法,树立了西方史学史的第一个典范。 内容提要 原名《历史》,最初写了40卷,但只有前5卷完整保存下来。本书从第一次布匿战争(公元前264年)叙述到第三次布匿战争(公元前146年),生动地记录了罗马扩张的关键阶段:在地中海各地的战役,汉尼拔造成的暂时挫折,以及迦太基的最终毁灭。 摘录 (公元前216年,汉尼拔在坎尼击败罗马军队,赢得辉煌的胜利。) 次日,瓦罗接掌指挥权,日出后立即从两个营地同时出动他的军队。他率领从主营出发的军队渡河后,摆出作战队形,把另一个营地的部队布置在旁边,形成一线,全军朝南。罗马骑兵沿河流占据右翼,在他们一旁据守同一战线的是步兵支队,但这些支队排列得比以往更紧密,每个支队的纵深是其宽度的好几倍。盟友的骑兵置于左翼,轻装部队部署在全军稍前方。罗马军队的全部兵力,包括盟军,共8万名步兵、6000多名骑兵。 与此同时,汉尼拔也命巴利阿里的投石兵和长矛兵渡过河去,把他们部署在主力前方。然后他率领主力离开营地,在两个地点渡河,部署在敌人对面。左翼靠近河流处,他安排伊比利亚和凯尔特骑兵对付罗马骑兵;骑兵身旁部署了半数利比亚重装步兵;再过去是伊比利亚和凯尔特步兵,他们身旁是另一半利比亚重装步兵,努米底亚骑兵部署在右翼。汉尼拔的军队排成直线后,他把位于中央的几个伊比利亚和凯尔特中队前移,两旁的其他中队排成规则的梯次,这样就让整条战线形成新月形,两侧的纵深逐渐减小:他的目的是以伊比利亚和凯尔特部队接战,让利比亚人在战斗中担任预备力量。 利比亚人穿戴着罗马的盔甲,因为汉尼拔从先前交战缴获的装备中挑选了最好的发给他们。伊比利亚人和凯尔特人使用的盾牌大小相似,但刀剑完全不同。因为罗马刀剑可以砍杀,也可以突刺,都能发挥致命效力,而高卢刀剑只能劈砍,需要些空间。一个个中队交替部署,凯尔特人光着上身,伊比利亚人身着带紫色条纹的亚麻短衣,看上去怪异而又骇人。迦太基有1万名骑兵,但他们的步兵,包括凯尔特人在内,不超过4万人。 埃米利乌斯统率罗马军队右翼,左翼交给瓦罗,去年担任执政官的雷古鲁斯和塞维利乌斯位于中央。哈斯德鲁巴率领迦太基军队左翼,汉诺指挥右翼,汉尼拔和他的弟弟马戈居中。如我前面所述,罗马军队正面朝南,迦太基军队正面朝北,升起的阳光没给任何一方造成麻烦。 交战始于两支军队前锋的冲突,起初只有轻装步兵涉入,战斗平分秋色。待伊比利亚和凯尔特骑兵冲向罗马人,战斗才以野蛮的方式趋于激烈:因为这里没有常见的正式前进或后退,双方一旦相遇,便立即下马步行厮杀。迦太基人在这场遭遇战中占据上风后,杀掉了大部分敌人,因为罗马人顽强抵抗,死战不退。迦太基人毫不留情地沿河岸追杀罗马人,就在这时,几个罗马军团接替了轻装步兵,开始近身接战。伊比利亚人和凯尔特人英勇奋战,一度稳住队形,但随后被敌人强大的实力击败,朝后方退却,迦太基军队的新月战线就此破裂。几个罗马支队奋勇追击,轻而易举地突破敌军战线,因为凯尔特人的战线较为薄弱,而罗马人是从两翼朝中央和最危险的地点卷击。迦太基军队的两翼没有与中间同时行动,而是中间部分先行接战,因为高卢人部署在新月的弧线上,新月的突出部分面朝敌人,所以在两翼之前率先与敌人发生接触。可是,罗马人追击敌人,匆匆攻往对方中央和正在退却的敌军,他们渗透得太深,这样一来,两翼的利比亚重装步兵就对他们的翼侧发起打击。右翼的利比亚重装步兵面朝左侧,从右面冲向罗马人翼侧,而左翼的利比亚人面朝右侧,迂回攻击罗马人右翼,他们完全清楚紧急情况下该如何行事。战事发展不出汉尼拔所料:罗马人贸然追击凯尔特人,结果陷入利比亚人两条战线之间。面对攻向翼侧之敌,罗马人再也无法保持战线,但仍以单打独斗或支队的形式顽强战斗。 虽然埃米利乌斯从一开始就在右翼,还参加了骑兵交战,但他安然无恙。他决心按照自己激励士兵的训词行事,认为这场会战的结果主要取决于主力军团,因而策马赶到战线中央,亲自率领冲锋,同敌人厮杀,还给自己的人马鼓舞打气。对面的汉尼拔同样如此,战斗开始后,他一直待在战线中央。 与此同时,迦太基军队右翼的努米底亚骑兵冲向罗马军队左翼的骑兵。可他们的战斗方式非常奇特,没给敌人造成重大伤亡,自身也没遭受严重损失。他们先从一个方向攻击敌人,然后又从另一个方向发起冲击,以此牵制罗马骑兵,让对方毫无用武之地。但哈斯德鲁巴消灭了河畔的敌军骑兵后,从左侧赶来支援努米底亚人。意大利盟邦的骑兵看见他率部冲来,一时间乱了阵脚,随即四散奔逃。 哈斯德鲁巴此刻指挥得娴熟而又谨慎。他知道努米底亚人占有数量优势,也知道他们追击溃逃之敌非常有效,因而派他们去对付退却的罗马人,自己率领部队匆匆赶往步兵鏖战的战场,支援利比亚人。然后,他从后方攻击罗马军团,从若干个地点同时投入一个个中队,以此扰乱敌人,利比亚人士气大振,罗马人惊慌失措。就在这时,浑身是伤的埃米利乌斯在激战中阵亡了。此人终其一生,为国家尽忠尽职,生命的最后时刻更是如此。只要罗马人设法保持战线不破裂,然后转向一方,再转向另一方,以此应对敌人的攻击,他们就能坚持下去。但外围士兵不断倒下,包围圈越来越小,所有人最终战死疆场…… 坎尼会战就这样结束了,胜利方和失败方都在这场斗争中展现出巨大的勇气。证明这一点的是,6000名罗马骑兵,只有70人跟随瓦罗逃往维努西亚,还有300名盟邦骑兵逃到附近各个城镇。未经战斗而被俘的步兵约有1万人,而那些参战的步兵,只有3000人逃到邻近的城镇,多达7万人英勇战死。和前几次战役一样,迦太基人大获全胜主要归功于他们在骑兵方面的优势。这场会战带给后人的教训是:战争中,比起各兵种与对手旗鼓相当,宁愿步兵力量只有对手的一半,但骑兵兵力须占有优势。汉尼拔一方阵亡4000名凯尔特人、1500名伊比利亚人和利比亚人、200名骑兵。 ※利德尔·哈特精选阅读书单 既有前线作战经历,又曾自己著书立说,这样一位大师从自己的藏书中精选了近70部著作,汇集于本书。除了阿里安、丘吉尔、杜黑等如雷贯耳的名家作品,利德尔·哈特还发掘了德布尔塞、德吉贝尔、厄普顿等沧海遗珠的作品。入门读者可按图索骥;进阶读者可查漏补缺。 ※战争到底是怎么一回事? 从天才统帅到普通一兵,从参战原因到练兵后勤,从高屋建瓴的战略到某一类型的战斗,从私人战场日记到影响几代人的战争文学——多维度展示古希腊至20世纪上半叶的战争观点演变,探索过去那些用剑和笔参与战争的人的思想。从战争的科学、物质、精神方面,展望未来战争的发展道路。 ※全彩印刷,锁线装订,可读可藏 铜版纸全彩印刷,细腻呈现200多幅精美图片;锁线装订,结实耐翻。