出版社: 东方

原售价: 55.00

折扣价: 37.40

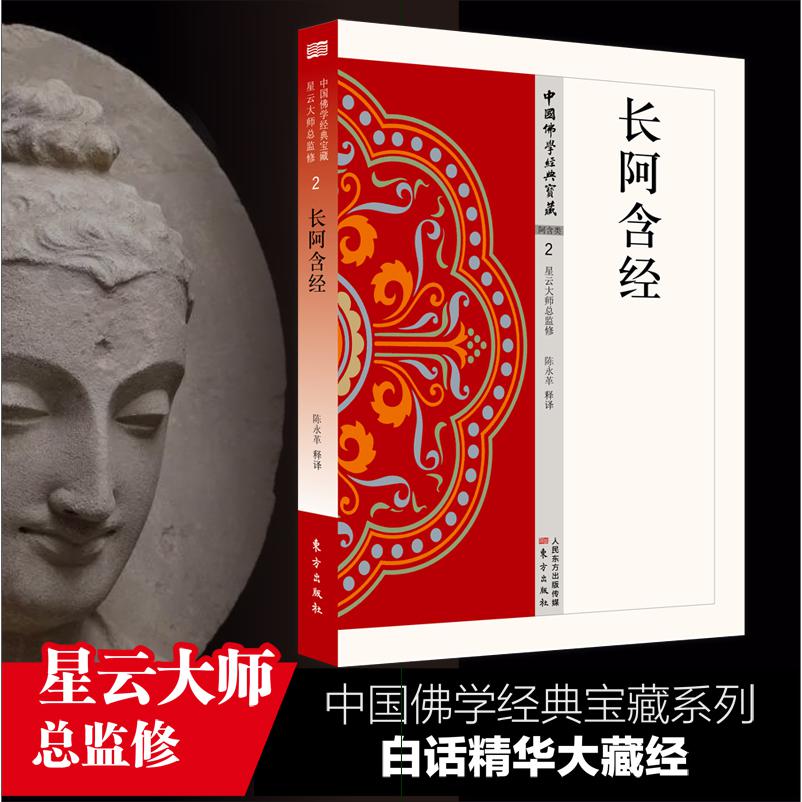

折扣购买: 长阿含经/中国佛学经典宝藏

ISBN: 9787506086523

陈永革,一九六六年生,浙江永康人。一九九七年毕业于南京大学,获哲学博士学位。现任浙江省社会科学院哲学研究所所长,杭州师范学院中国哲学专业硕士研究生导师。已出版著作《晚明佛学的复兴与困境》《阳明学派与晚明佛教》等。

《阿含经》是早期佛教基本经典的汇编,释迦时代的圣典总集。 阿含,梵文āgama的音译,亦译作阿笈摩、阿伽摩、阿鋡暮、阿鋡等,中国古代佛教论典和译籍,常把阿含意译作法归、法本、法藏、教法、教分、种种说、无比法、传教、净教、趣无、教、传、归、来、藏等。近代佛教学者,更有把阿含之意译读为来着、趣归、知识、圣言、圣训集、经典等。阿含,其字面意义为万法之归趣、万法之总持。因此,“阿含”一词有着双重含义,既指佛教依师承而辗转相传的教法及教说,亦指由传承释迦教法而结集的早期佛教经典。称阿含为《阿含经》,乃是中国历史上相沿成习的惯例。 一般认为,释迦入灭不久的佛教经律第一次结集 时,《阿含经》的基本内容已被确定;到部派佛教形成前后被加以系统整理,并在约公元前三世纪时形诸文字。佛教文献视《阿含经》为小乘佛教(声闻乘)三藏中的经藏。汉译《大藏经》中,对于所收小乘佛教的经典,统称为阿含部。 释迦入灭后百年,原始佛教的僧伽教团一分而为上座部与大众部二大部派。其后,部派佛教更分裂为小乘二十部派(南传佛教持十八部派说)。各佛教部派均各有独自传承的经藏。据现今有关资料表明,当时至少有南方上座部、一切有部、化地部、法藏部、大众部、饮光部、经量部等所传的经典存在。然而,时至今日,仅有南方上座部的原始经典完全保存下来,计有五部,并以释迦时代较为通俗的巴利文书写。 南传佛教的巴利文经典,包括《长部》《中部》《相应部》《增支部》《小部》(即屈陀迦阿含),被通称为南传五部,亦称南传五阿含。至于北传佛教,则汇集其他诸部派经典的残篇断简,编就四阿含,即《长阿含经》《中阿含经》《增一阿含经》和《杂阿含经》,以梵文书写。此即北传四阿含。其中,南传《长部》《中部》分别相当于北传的《长阿含经》和《中阿含经》,而《相应部》则相当于《杂阿含经》,《增支部》与《增一阿含经》相当。尽管南传五阿含与北传四阿含在内容结构上 存在着对应关系,但并非完全相同。相对来说,最为接近的是《长部》和《长阿含经》,其次是《相应部》与《杂阿含经》,再次是《中部》与《中阿含经》,差别最大的是《增支部》与《增一阿含经》,而南传《小部》则更是北传四阿含中所无。即使是南传五阿含与北传四阿含中的相同之经,其内容及排列顺序,亦颇有出入。因此,南北两大阿含部都具有相对独立的宗教价值和学术价值,并为两大佛教传承系统之间的比较研究提供了珍贵资料。 公元前后,佛教初传中国,早期佛教的圣典《阿含经》亦随之传入。不过,最早在中国流传的《阿含经》只是些单品小经。如东汉时期最早传译的《四十二章经》乃是辑录《阿含经》要点的“经钞”,而东汉末及三国时期的两大译经高手安世高、支谦则更是译有大量四部《阿含经》中的单品经。西晋时竺法护亦译有不少《阿含经》中的单品经。东晋十六国时期及南北朝初期,印度和西域的佛教僧人到中国内地译经传教者众多,从而使北传四阿含流通中国,并与汉族学僧协作,将北传四阿含悉数译成汉语。从此,汉译北传四阿含一直被保存下来,并流传至今。据近代以来各国学者对以中国为中心的北传佛教和以斯里兰卡为中心的南传佛教的各种文字佛经的对比研究的结果,小乘佛教经典《阿含经》