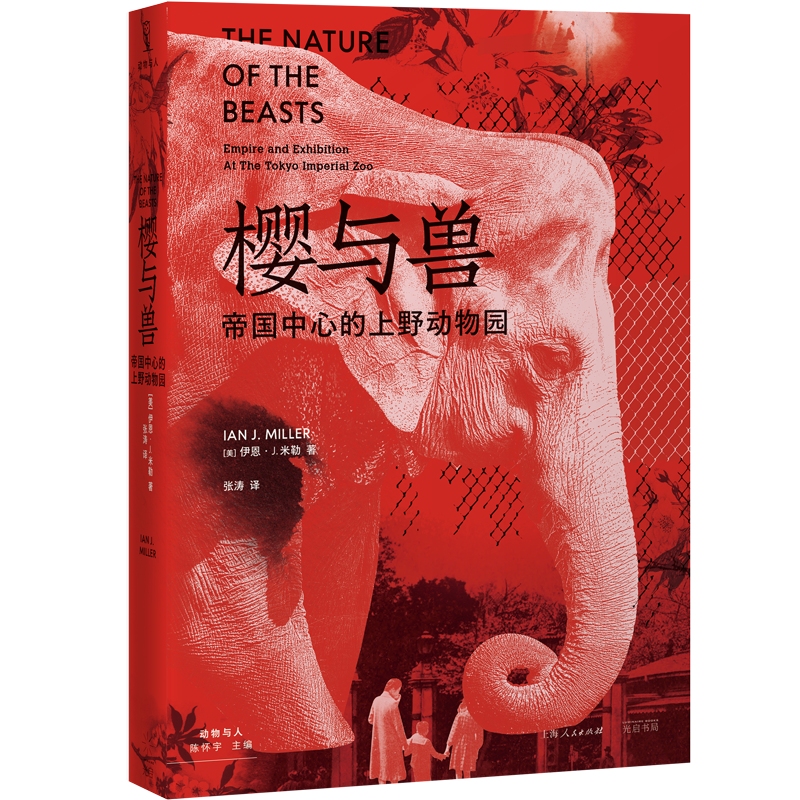

出版社: 上海光启书局

原售价: 108.00

折扣价: 71.50

折扣购买: 樱与兽:帝国中心的上野动物园

ISBN: 9787545219401

伊恩·J.米勒,哈佛大学历史学教授,科学史系、东亚语言与文明系合聘教授,研究领域为日本史,尤其是科学、技术和环境变化的文化史,合编有《处于自然边缘的日本》等。译者张涛,文化人类学博士,从事亚洲史研究和翻译。

小结 在上野动物园,当一位身着传统商务西服、打着领带的中年男子,伸出手握住8 岁大的苏西(Suzie)的手时,相机快门的声音顿时在周围聚作一堆的记者群中咔嚓响起。媒体为这样一个拍摄机会已经等待了整整一天,当这一幕洗成相片时,所有人都有一种如释重负的感觉。摄影师们停止抱怨动物园工作人员没有在苏西从握手中抽身回来时给他们留出好的拍照机会。他们都抢到了珍贵镜头。第二天一早,也就是1956 年4 月21 日,多家报纸都刊发了这张照片。这张影像捕捉到了一个不期而遇的瞬间。苏西,一个经常伸手要硬币去附近小卖部买糖果的魅力无穷的小家伙,骑着她的自行车来到中年男子面前,伸出手,掌心向上,一如她通常的索要方式。她被打扮得像个洋娃娃,戴着和衬衫配套的软帽,穿着格子花呢短裙,这个被她的坦诚和开放消除了戒备的男人误解了她的手势,按照他之前被训练的行事方式,伸出手来和她握手。苏西将他的手翻过来往里面找硬币。一无所获之后,她回报给他一个大大的露齿微笑。当她还抓着他的手指头的时候,他无声地笑了起来,也许是被这出人意料的遭遇所逗乐, 也许多少是为苏西1 英尺长的犬齿弄得多少有些迷惑。 苏西是上野动物园大名鼎鼎的骑自行车的猩猩。这种倭黑猩猩的上颌犬齿能够长到具有恐吓性的长度,但是这只不具有任何威胁性。她是一只情感丰富的小动物,有无可挑剔的餐桌礼仪(她能够使用汤勺和筷子),唯一的缺点是爱吃甜食;她会往茶里放糖。这只友好的猩猩很有可能是要做一个立定后空翻来得到糖果奖励,而不是去威胁这个站在古贺园长旁边的男人,古贺太了解这只小猩猩了—他通常是给她硬币的那个人。如果他认为她有危险的话,根本就不可能让她如此接近。这个站在他旁边的男人地位非常重要。 在那个中午和这只猩猩握手的绅士就是裕仁,日本国的昭和天皇。正是天皇和猩猩的面对面才会让聚集的人群大喜过望。 天皇和苏西那天都是在表演:猩猩是想要挣点小钱去附近的小卖部买巧克力;天皇则努力在美国占领结束之后扩大自己的公众影响。他们成为一对古怪的组合。他是日本文明的体现, 一个为SCAP 出于稳定这个战败国的考虑而保留下来的象征。而她则被训练来模仿这种文明;当她没能认识到天皇并非仅仅是一个身着西服套装的普通男人时,她表明了动物的局限所在。但是这对组合也分享着特定的身份,他们分别占据灵长类动物谱系的两端,二者都在如何为人的常规定义之中,也都在这个常规定义之外。作为日本国的昭和天皇,裕仁在他生命的前46 年被依法认定为神的后代,直到由美国主导修改并于1946 年生效的日本国宪法将他重新定义为人,是“日本国和日本国民整体的象征”。在某种意义上,裕仁和苏西都在学习如何成为人类。二者都是活生生的象征物。 尽管这次和苏西的会面没有经过提前准备—这提醒我们动物也能够影响事件的进程,但这次遭遇在某种意义上而言是有意为之的。裕仁有意应用了生态现代性的动力学,将动物与人类并置,以追求更有人情味的战后形象。在某种意义上,他回归到乔治 · 比戈1887 年漫画作品的作用机制中,之前在第一章中对此已有相关讨论。但是此前比戈的用意只在于嘲弄日本精英阶层, 这些精英阶层在镜前的精心修饰揭示了他们只不过是模仿文明的猴子而已。裕仁则动用这个国家的大众媒体以一种全新的角度来展示自己。当他拜访动物园时,他就与日本人民站到一起,展示出对圈养动物的人性化关怀假象。在20 世纪四五十年代,在电视发明之前,参观动物园是风靡一时的事,那个时候上野动物园每年的游客数量持续攀升到350 万人,全国范围内的动物园数量也出现新一轮增长。这类相遇意味着强化了裕仁自身对人性的宣称,这就是在1946 年电台广播里人尽皆知的“人性宣言”。 裕仁非常熟悉上野帝国动物园。当他还是孩子的时候就喜欢各种或出于私人事务或出于公事的造访。他也清楚,战前动物园里不计其数的动物名义上都归他所有。当然,这个机构因为他还保持着与先前帝国的正式联系,表现为“恩赐”这个词(上野动物园的全称是“东京都上野恩赐动物园”),这是上野动物园作为一份帝国礼物的标签,当时是裕仁新婚的纪念大礼。但是在他1956 年重新步入这里时,立刻觉得这里既非常熟悉又非常陌生。尽管上野动物园的基本格局保持原样不动,但是这里的政策已经发生了天翻地覆的改变。上野动物园之前一度宣称代表着从库页岛到苏门答腊岛的庞大生态帝国,而今发展成为一个套用美国模式的主题公园空间。即使是苏西也代表了一种新的地缘政治。尽管她所属的物种起源于非洲,但是这只讨人喜爱的猩猩却出生在美国,在美国被训练为马戏团演员,并在1951 年和她的伙伴Bill 一块被带到日本。 生态现代性的人性化动力居于重新定义天皇,因而也是重新定义这个特定意义国家的更宽泛运动的核心地带。在SCAP 的安排下,裕仁的形象从一个冷酷无情的军事领导者—在1942 年的日比谷阅兵场骑在通体雪白的纯种马白雪身上,转换成为一个颇具长者风范的、标榜自己对自然世界的兴趣的生物学家。实际上,在1946 年后,日本国民就被告知,那个马背上高高在上的统领,其实不是“真正的昭和天皇”,用《读卖新闻》记者小野升的话来说,那个天皇是一个为“老旧军事集团”臆造出来的“不合时宜的时代错误”。 小野广受欢迎的一本书《天皇的素颜》,是将裕仁重塑为一个“科学家”或“生物学家”的努力的发端之一。书最前面一行文字设定了全书的主旨所在:裕仁首先是一个人,他既和人民在一起但又区别于他们。“由于我既不饮酒又不抽烟,”在小野的一次“即兴采访”中途,这位天皇说,“对我来说,唯一的兴趣就是生物观察。”小野回溯了这位天皇直至战前青年时代的“漫长的科学探究历史”。天皇声称只有应那些军事官员的要求,他才将自己的兴趣放在一边,这些官员敦促他避免这类“人间的俗事”,因为这些活动会有损他在人群中的“神圣感”。如同那些以他名义而战的人一样,这位天皇也为这些军事官僚所愚弄。“而今当我们在回顾这类观念时,”小野强调,“它们明显都是满纸废话。” 这位“生物学家天皇”—如同小野对他的称呼一样,为他与生命世界相遇的经历所造就。摄影师展示了天皇正通过显微镜观察水蛭的珍贵一幕,那是占用他太多学术研究时间的生物。在这些年里,他发表了不少于18 篇的论文和研究报告,并参与到在日本由来已久的“绅士科学家”队列中来,这是一个知识分子的联盟,而这又将他与为田中芳男、伊藤圭介等德川幕府时期的自然历史学家,尤其是受过这些19 世纪的专业人士训导的封建领主们所开创的世界联系起来。这是一种体现为好奇心和休闲的状态,而非出于利益考虑抑或寻求知识的功用。当一个人阅读完这好几打奉献给天皇研究事业的圣徒式传记后,会清楚地发现, 他所做的工作是致力于照亮作为最高统治者的内在生命,而非服务于以他名义进行的军事和工业化进程。在这个意义上,裕仁撤回到于1926 年在皇宫内建成的帝国实验室中去了。这种退却有点类似于古代“修道院里的国王”式的退隐,统治者们退回到佛教寺院中去,一种象征意义上的(有时也是发自内心的)与世隔绝,以便更好地理解他人。然而,昭和天皇对科学的投入,如同保护儿童或展览动物一样,标志着对政治的公开放弃,而这本身又是高度政治化的。在这个案例中,帝国向自然的隐退,如同盟军占领下的动物园景观文化一样,也是一种加强事物的新秩序的努力,其途径是以戏剧化的方式从中抽离出来,再进入到一个无辜的、事实上又是孩子气式的好奇和想象所主宰的世界中去。 “每个东京人一生中至少会来四次上野动物园。”上野动物园成立于1882年,来这里赏樱和看动物是游客的热门行程,更是日本民众家喻户晓的日常。 然而,在它亲和的面纱下,却藏着身处帝国漩涡中心的沉重过往:明治初期为追求“文明开化”,大批异域动物被强行引进并分类;随着帝国陷入战争深渊,“战利品”动物和军用动物成为展览对象;在军国主义末日疯狂的刺激下,上演了动物屠杀与献祭仪式;战后重建的雄心,诱发了“熊猫热”和人工繁育计划…… 为何前一天还备受关注的明星动物,下一刻竟遭到屠杀?哆啦A梦营救大象的漫画,是童话还是真实历史的反映?日本为什么不惜代价地想拥有“自己的”熊猫?不妨从上野动物园与帝国交织的命运中寻找答案。