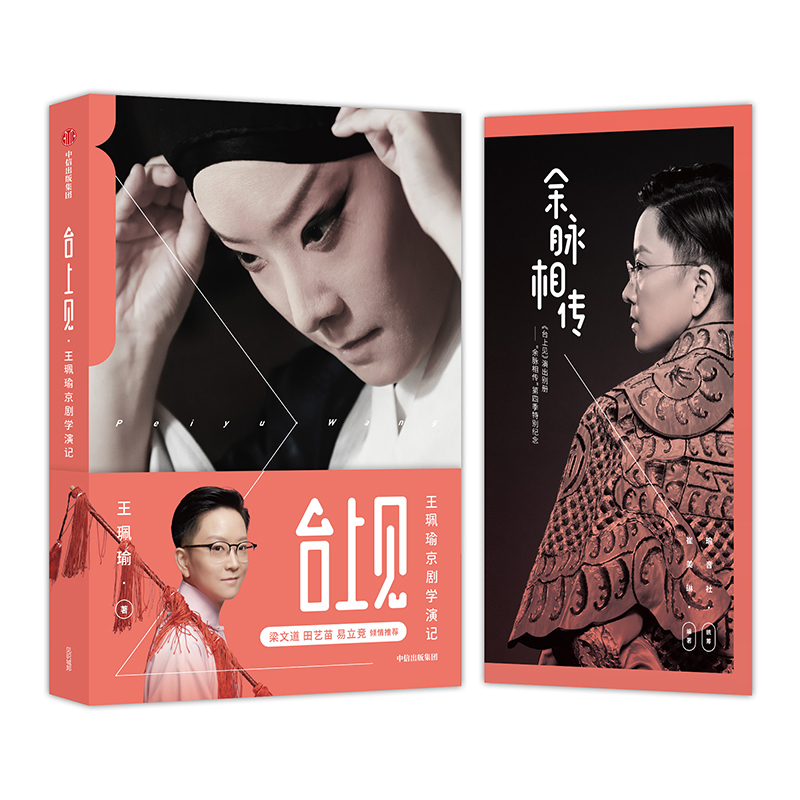

出版社: 中信

原售价: 65.00

折扣价: 42.25

折扣购买: 台上见(王珮瑜京剧学演记)

ISBN: 9787521709797

京剧演员,“余(叔岩)派”老生的第四代传人。戴上髯口,她是上了年纪的老生;脱下戏服,被定义为“挥着长胡子的女孩”。 20多年后,她与“京剧”画上等号,她火了。《奇葩大会》、《朗读者》、京剧讲座“瑜乐京剧课”、抖音“笑出国粹范”视频……“京剧界别人没做过的,我认为有价值的,我就去尝试”。 她执着于对艺术的追求,并感到来自艺术的孤独。她仍会遍访名师,花三个月时间重学一部早就学会的老戏。专心意守在戏上,展示每个人物*恰当、*准确的情绪。 她是王珮瑜,人称“瑜老板”。?

一封家书 ——致每一个京剧艺术的传承者 你好!见信如晤。 未曾谋面,我们却并不陌生。我同你一样,是一个正在为京剧艺术的传承而努力的普通演员,也是一个自认为还不够成功的平凡人。曾几何时,我也对京剧感到陌生且一无所知,而踏入这道门的那一刻,毫不夸张地说,我仿佛重生一般,知道自己的人生已翻至崭新的篇章。 于是,跑圆场、压腿、拿顶、吊嗓……一来二去,就过了如此漫长的二十六年。相较于其他人,我算是京剧行业中的一个幸运儿,一路走来,收获了无数难以忘却的珍贵回忆,足够温暖一生。犹记得当年参加戏校的入学考试,层层都顺利通过,*后却发现榜单上没有自己的名字。我被告知,新中国成立后专业戏校没有培养过女老生,无法录取。这样的晴天霹雳,让我一度心灰意冷。所幸,遇到几位令我*益匪浅的老师,尤其是我的恩师王思及,他向校领导极力举荐我,几番周旋之下,终于争取到破格录取的结果。而我仅仅凭着对京剧艺术的热爱,便赌上了自己的未来。至此,恩师成了我的引路人,为我的京剧生涯保驾护航。 那年苦苦学习了一个学期《文昭关》,终于等到在文化广场的彩排,做梦都幻想着自己扮上老生,英姿飒爽的模样。谁知道那天我才发现,戴上髯口虽然好看,但是髯口可是公用的,*积月累的*臭熏得我差点忘词。恩师意味深长地对我说,想要不戴公用的髯口,就要好好学、好好练,成了角儿就能订制私房髯口了。这句话我一记就是二十多年。 当然,回忆也不全是如此有趣。当我小心翼翼捧着辛辛苦苦积攒的两百块零花钱,准备存入银行的时候,恩师从自己的 抽屉里拿出了三百块钱,让我凑个整。说是凑个整,不过是想为我的**笔存款添个圆满。五百块钱拿在手里,那份厚重感,让我一生不敢忘记。 不敢忘记恩师这十六年的陪伴,不敢忘记恩师对我的口传心授,不敢忘记恩师对我视如己出般的照顾,不敢忘记恩师油 尽灯枯之际在病榻前的谆谆教诲:要围1 好身边的人,要有自己的作品,要成为自己的老师。这些年,不管遇到任何事,我都谨记恩师临终前的教导,不曾有过一丝的懈怠。 成角儿的背后,不仅承载着上一辈人的心血与期许,还有自幼同甘共苦的挚友的支持。*让我备*煎熬的训练,就是把 两个人的腿背对背绑在一起,进行压胯的练习。*折磨人心的是,因为绑在一起,谁都不忍心为了自己一时的松快,而害了背后的那个人。这些点点滴滴的磨练,成就了师兄弟之间唇齿相依的手足情。京剧虽是角儿的艺术,但讲究的是集体合作。我见过不少演员,即便是骨折或是腰伤,却因为演出的重要,绑着石膏,打着封闭,也得坚持上台。我们不约而同地秉持着一个信念:戏比天大。就是死,也要死在台上;就算天塌了,也要把这出戏唱完。 也许有**,京剧会重新回到它鼎盛时的位置,会重新被大众喜爱。而到那时,我会有怎样的心情?也许还会热泪盈眶, 也许已是云淡风轻。只要我们还在台上,**重要的事就是扮好自己的角色,一起完完整整地把这出戏唱好。 我一直在,你何时来? [ 一] 忆昔·那九年 05霸王别姬 虽说当年大费周折进了戏校,也颇有雄心壮志,但其实那时对京剧谈不上自觉的痴迷,只因为信赖老师。老师们说,余叔岩的艺术是世界上*美好的东西,所以我相信,并且*无二心地膜拜、努力研习。从这一点来说,我的确是太幸运了, 懵懵懂懂,但入了一个正道。 从小跟着长我六岁的哥哥追星,从邓丽君、谭咏麟,到张国荣、迈克尔· 杰克逊,后来我哥去追克林斯曼了,留下我独自根深蒂固地迷恋张国荣,数年不变。张国荣告别歌坛不久主演了电影《霸王别姬》,饰演名旦程蝶衣,电影在我们入校后第二年上映,当时还属于比较小众的文艺片,去看的人大多是“荣迷”,还有一些是戏曲行内人。 记得是一个**的午后,我独自一人骑自行车去看了电影,只记得全片冗长阴沉,说真的,除了满足了自己花痴张国荣 的粉丝心,并没有看懂电影在说些什么。之后买了李碧华的未删节版原著,对照着电影一节一节地读,直到可以和同学 演下全本《霸王别姬》。电影给我留下*深刻的印象,大概就是师父的那句:“是个人呐,他就得听戏,这猫啊狗啊的,它就不听戏。你们算是赶上好时候啦!”显然我这印象和许多影迷不一样,*初并没被“人呐,得自个儿成全自个儿”“差一年、一个月、**、一个时辰都不算一辈子”的经典台词击中,却牢牢记住了那师父恶狠狠的嘴脸。 那些*子,正是在戏校练功*苦的时候,每天天不亮就围着文化广场晨跑,跑完了开始各种撕胯扳腰。基功老师把我们分成两人一组,反身背对背坐在地上把腿绑在一起。偏偏我还是胯特别硬的那种人,每到这时,求生不能求死不得的撕痛至今记忆犹新。为什么要把自己的同学绑在一起练?因为谁都不忍心为了贪图自己一时的松快,而害了背后的那个人。在残忍的游戏中,成就了戏班里唇齿相依的兄弟情义。小石头帮小豆子偷懒,挨师父打,这一点恩情值得记一辈子。 《霸王别姬》在很长一段时期激励了我。面对艰难,摆在眼前的是两条路:要么选择像小癞子那样放弃自己;要么咬牙到底,有**会像那“霸王”一样成个大角儿——坐黄包车,吃大餐。电影里把几个艺人的一生浓缩在了我们面前:无论如何都是难以逃脱的苦,不如爱这苦痛,与苦同在。如果说我入京剧行像是有某种神明的指引,歪打正着地跟随老师们的脚步亦步亦趋地相信,那么在少年时期*迷茫艰难的时刻,是这部电影给了我一种自觉的力量,就是——戏剧将生活中的碎片组装起来,并赋予它强烈的仪式感,人们在仪式感里获得了心灵的洗涤——之类的感觉。此后我便懂得一些道理:用自己的刻苦表达对舞台的敬畏。“人戏不分”无关对错,至少对艺术呈现是有利的。 29扮戏的讲究 在京剧清音会的演出中,我常常会请一位老生演员和勒头师傅,展示京剧老生化妆、勒头、穿行头的过程,每每到演员的眉毛被吊起来的一瞬间,全场观众都会发出惊呼,并议论纷纷。我猜测,台下大部分可能是新观众,我们的推广,已经有效地吸引了之前从未看过京剧的人。其实,京剧里的化妆,是塑造人物**关键的部分。在戏校里,除了学戏,还有两堂**实用的辅修课,一堂就是“化妆”,一堂是“锣经”。上课的老师就是平时给我们穿衣勒头的舞美队老师,和为我们伴奏的乐队老师。传授的经验,*无纸上谈兵,全都是舞台上实用的经验和要领。先说说化妆课吧。戏校二年级就开了这门课,那时大家都还没扮过戏、上过台,所有人对后台化妆箱里的器物充满了好奇:摆列齐整的勾脸毛笔、色彩丰富的各种油彩,还有已经发了旧的粉刷粉扑、长短不一的黑色眉笔……用这些小工具往脸上涂涂抹抹,*后竟然就会呈现出一张张不同行当、角色的脸谱,真的是**神奇。 老师教我们,**步是抹底彩,生和旦的底彩用色不一样,生行偏深偏黄,旦行偏白偏粉。这当然也是根据现实情况设计的,男性的皮肤一般都会比女孩子粗一点、黑一点,搬到舞台上也**自然。小生行当使用的底彩颜色,介于老生和旦角之间,因为表现的是没有**成熟的男性,英气里带点脂粉气,需要演员自己“特殊订制”。 第二步是上红色油彩,从眼眉到脸颊,由深至浅渐变。开始学的时候,总掌握不好深浅的比例,要不太红,要不太浅,要不就不匀。我们拿着老艺术家们的剧照比对,觉得他们并没有浓妆艳抹,看似几笔轻轻的勾勒,却分外传神,再看看镜子里的自己,感觉差距很大。常听老师们说,衡量一个演员是否“开窍”,先得看他会不会扮戏。在**的演员中,我*喜欢大武生奚中路先生的扮相,不论俊扮还是勾脸,都是**适宜又好看的。此外还有一个重要步骤,就是在额头上打“蜡扦”(也叫“冲天*”)。下面宽,上面窄,也是由深至浅渐变。这个符号代表男性英俊挺拔,有阳刚气。有些老生角色不用“蜡扦”,而是打一个像彩虹一样的“过桥”,很多“马(连良)派”角色都会用“过桥”代替“蜡扦”,显得华贵有身份。 眉毛和眼线是妆面的*后一部分。我们看以前的老剧照,老生基本是“清水脸”,只会稍稍加粗一点眉毛和眼梢,用的也不是我们**使用的黑油彩,而是“锅烟子”,看上去有哑光的效果,与皮肤贴合,比较自然。 京剧舞台上究竟是什么时候开始“进化”成用黑油彩画眼眉的,不得而知。在化妆课上,老师反复强调:眼眉的角度,要为之后的勒头留出余地,切不可画得太翘太长。因此,吊眉勒头是对妆面的补充,也是扮戏中**重要的一个环节。勒头要勒出“月亮门儿”,就这一把“月亮门儿”是*难的,我直到**也没有掌握到位。 化妆课里,还包括穿彩裤和厚底。也许有人要问,不过是穿个裤子和鞋子,难道需要技术吗?还真需要。彩裤和普通裤子版型不同,裁剪也不同,特别肥大,一般称作“缅裆裤”,套上以后左边压到右边,系上小带,裤腿系在小腿肚子上,穿上厚底靴自然垂下。穿厚底也很有意思,把靴子套上,必须要勾起脚面,绑上小带,*后才能把厚底的靴帮翻起来。这一系列动作,在一开始学习的时候,常常搞不清楚,后来上台次数多了,掌握了要领,也就成了熟练工。 大多数观众很少有机会去后台,所以京剧演员上妆穿衣的过程显得尤其神秘。京剧是角儿的艺术,但角儿在舞台上大显光芒的瞬间,*离不开整个团队的支持。后台看似紧张嘈杂,实际上每一个人都各司其职,井井有条,蕴藏着森严的戏班规矩、默契的行当分工。这样的艺术,值得研究,值得尊重。 [ 二] 京剧其实很好玩 << 御碑亭>> 一、“莫须有”的*** 《御碑亭》出自《今古奇观》“王有道疑心弃妻子”,后人把王有道休妻这个故事编成了《御碑亭》,又加“金榜乐”和“大团圆”的环节,这出戏也就成了旧时科考时节很多读书人都特别爱看的一出戏。所谓“洞房花烛夜,金榜题名时”,双喜临门,大家看了觉得很欢喜、很吉利。这出戏的老生以谭余派*为**,旦角梅派、尚派、张派都有特别好的版本,20 世纪初梅兰芳先生到上海,**戏就是和王凤卿先生合演的《御碑亭》。由此可见,这个戏很有含金量。 故事说的是明代有一个书生叫王有道,这个人没什么背景,但是很会读书,有一年赴京赶考,出门之前嘱咐妻子孟月华和小妹王淑英要好好看守门户。前脚出门,孟月华娘家的仆人孟德禄就来请小姐回家祭扫祖坟。孟月华是个**贤淑的女子,虽然担心小姑子一个人在家,但是父母之命也不能违抗,所以就回去了。回家祭完祖坟,找了个借口匆匆回家,没想到在半路上遇到暴雨,就躲进了御碑亭。这时候,来了一位赶考的书生叫柳生春,刚想进亭里避雨,看见已经有一个妇人在里边,两人打了个照面,柳生春想孤男寡女,此处不能久留,刚想走,转念一想,我走了,万一来个**怎么办?于是就在亭子外面站立了半宿,等到雨停天亮,各自散去。这一晚两个人什么话都没有说,*没有任何肢体上的接触。孟月华心惊胆战地回到家里,把这段奇妙的经历讲给了小姑子王淑英听。其实行路途中男女相遇本来是寻常事,可是这个还没出闺阁的小姑子一听就大惊小怪,故意打趣。此时王有道赶考回来,听了小妹有意无意三言两语,胸中涌上一股无名怒火,当即写下休书一封,把孟月华骗回了娘家。孟月华回家打开书信,才发现自己被休,万分悲伤。此时王有道中榜的喜讯也传到家中,他和其他几位同科进士参拜恩师,这时候碰到了柳生春,说起御碑亭避雨之事,才知道自己冤枉了孟月华,急急忙忙赶到孟家向妻子请罪,言归于好。王有道也将妹妹王淑英许配给了柳生春。 王有道这个人物是老生应工,但是在剧里的感觉*像一个“丑”,不是那种“正生”,典型的大男子主义,有点迂*、冲动,念书念多了,认死理,一言不合就写休书,**看起来简直是不可思议的事。有很多当代女性观众在剧场看到这段的时候都恨得牙痒痒,恨王有道的大男子主义,也恨这个孟月华太过隐忍。男二号柳生春由小生来扮演,是一个彻头彻尾的暖男,找个亭子避雨,遇到一个妇人,不愿意跟人瞎搭讪,说明是个君子,非要替人多想一步,保护欲有点过分。 《御碑亭》有段时间曾经因为迷信色彩而被禁演,以前的版本中,柳生春和孟月华在御碑亭避雨的过程被四功曹做了记录。四功曹是道教值年、值月、值*、值时四位神,主要工作就是掌管功劳簿,考察、记录功劳,充当守护神。 柳生春和孟月华彼此之间略略动心,但是什么都没做。一个男子可以克制自己的**,就被认为是一个有阴骘的人,就是说当一个人为善不扬名、独处不作恶,他就会得到神灵的保佑。正因为柳生春做了一个君子,没有去冒犯孟月华,所以神仙认为他有**的功德,特意记录承给上帝,上帝龙心大悦,便派朱衣神下界,保护柳生春中进士。其实柳生春的文章写得**一般,按照正常水平他不应该中进士,但是因为他*到了神灵的保佑,主考官申嵩三次把他的试卷扔到一边,三次被朱衣神放回,申嵩恍然大悟说:“此人文章虽弱,但是阴骘浩大,取中榜尾再做道理。”柳生春考中以后,自己都觉得很纳闷儿,因为那天下大雨,匆匆赶到考场,差一点误了考试,文章写得**潦*,怎么就考取了呢?可见控制**、守住底线,会有后福的。 二、承谢你贤德妻喜之不尽 对于老生来讲,《御碑亭》算是歇工戏,唱做都不算繁重,但故事本身很有意思。**场王有道上来打引子念定场诗:“磨穿铁砚,这襟怀,不让前贤。”听到这个引子,大家就知道这是一个读书人,胸怀大志。接下来是定场诗:“读尽四书身世寒,满腹文章不为官。月中丹桂相攀易,金殿鳌头独占难。”然后自表身世:“卑人王有道,浙东人士,寄居金华。娶妻孟氏,十分贤德。妹子淑英,年方二九,尚未许字。想我苦读寒窗,功名未能上达。今当大比之年,进京赴试,不免将娘子、贤妹唤出堂来,嘱咐一番,也好入场。娘子、贤妹哪里?”然后引出孟月华和王淑英,两个旦角上场后一人念一句诗,孟月华是青衣,念的是韵白:“亲*井臼侍衾稠”,王淑英是花旦,用京白来念:“静隐纱窗花倦秀”。三个人见面进屋坐下,姑嫂二人说,把我们俩叫出来有什么事啊?王有道说也没别的事,我**要进京赴考,你们二人在家好好看守门户。孟月华说:“恭喜官人,贺喜官人,入场必定高中。”小妹也说:“哥哥,我嫂子备得有酒与哥哥庆贺。”王有道**高兴,唱了一段原板:“承谢你贤德的妻喜之不尽,但愿得此一去鱼跳龙门。贤德妹体谅我手足情分,猛想起父母的恩无限伤情。但愿得这一科功名有分,终不愧王有道苦读书文。施一礼辞贤妹又别闺阃,入科场贡试事平步登云。” 唱完这段,王有道就下场去了。紧接着孟月华家的仆人德禄就来了,说:“现在正值清明佳节,员外安人叫我来,接你回去上坟祭祖。”孟月华虽然放心不下小姑子,但是父母之命也不能违抗,于是半推半就地跟着德禄回到家,上完坟后在娘家待不住,总觉得心里七上八下的,就找了个借口说肚子疼,要去一下洗手间,然后从后门逃了回去。孟月华的父母也**感慨,说养女儿总是姓外人的姓,儿女皆是前世造定,算了算了,就让她回去吧。 孟月华匆匆忙忙往家赶,在半路上遇到了大雨。京剧有很多的表演手段表现一个人心里**着急,又遇到了大雨,脚底下很滑,这样的细节一定不能错过。表演方式是一边唱着西皮摇板,一边跑着圆场、甩水袖,这组身段在众多旦角名家里,以尚小云先生*为杰出,在雨中滑倒的身段被誉为“尚式三滑步”。如果有机会在剧场里欣赏这出戏,要特别留意这组身段表演。 三、王有道提笔泪难忍 …… 1、京剧演员王珮瑜亲笔自传,倾情回忆26年学戏演戏的人生经历,可以代表王珮瑜的一本书。(“想要了解我,就来看看这本书吧”——王珮瑜) 完整记录王珮瑜学戏、演戏的人生经历及心路历程。在王珮瑜京剧艺术之路上,有跌宕起伏,有坎坷高低,她追逐、徘徊、也品尝着痛苦和欢乐。在《台上见:王珮瑜京剧学演记》一书里,她讲述了九年的戏校学戏经历——出身于普通的外行家庭,血脉里并无戏曲基因,成为中华人民共和国成立后专业戏校破例培养的京剧女老生传奇经历,在戏校的单调的*常生活和艰苦的练功,入校学的一出戏被公用髯口熏得差点儿忘台词以至想要拥有成角儿拥有私房髯口的心愿,《霸王别姬》激励迷茫的少年(王珮瑜),用刻苦表达对舞台的敬畏,被盛誉为“小孟小冬”的成名之始,一场突如其来的“倒仓”导致噤声三个月的小挫折、某场演出忘词的羞辱……在王珮瑜的京剧艺术道路上,贯穿的是她不服输的性格、对戏的执着追求、刻苦训练,与戏校学习同样重要的是投师访友,点滴进步中凝聚着恩师王思及、朱秉谦、余慧清、刘曾复、曲咏春、厉慧良、孙岳、王世续、张学津、单幼安等诸位名师的保驾护航。《台上见:王珮瑜京剧学演记》一书行文质朴,细腻温润,字里行间是对于京剧艺术的半生执着追求,王珮瑜将学戏点滴和师生情谊娓娓道来,同时也折射了梨园秘辛、京剧行业的艰难生存。 2、《台上见:王珮瑜京剧学演记》通过京剧“流量担当”王珮瑜讲述她学戏演戏、讲述京剧,打破封闭的京剧精英圈和票友圈,向一般大众文化进行渗透,带领广大潜在的京剧爱好者走近京剧、了解京剧。 在很多人眼里,王珮瑜就是**的京剧。许多年轻人因为王珮瑜路转粉,走进戏园。王珮瑜作为新生代京剧演员的杰出代表,自接触京剧起,她被冠以神童、“小孟小冬”的称号,她有天赋又刻苦,具备京剧艺术家的专业能力,她帅气、时尚、文雅、理性、务实,散发着角儿的个性魅力。在传播京剧的道路上,她想法设法利用各种现代的传播方式(包括综艺节目、抖音等)为传统京剧发声,让年轻一代重新认识国粹,她在传播京剧上是创新之人,以至于她自己俨然成为一个京剧票友的流量担当。三级韵、表情包、比手腕、学叫好、音频课程......她确确实实以这些轻松有趣的方式把年轻人吸引过来,进入到京剧的世界。 3、以专题形式介绍了16出王珮瑜参演的余派经典老戏,并穿插进行京剧知识的普及。 介绍了京剧行业特点、大师和名家的风范,余派京剧经典剧目和京剧艺术常识——16出她参演的老戏细致讲述、戏班规矩、扮戏的讲究、砌末(京剧的道具)、武打的“套路”、京剧的音乐与唱念等。向我们娓娓道来:京剧有趣、时尚,了解京剧并没有那么难,爱上京剧只需要一个瞬间。 4、收录100余张王珮瑜幼年、青少年等各个时期私人收藏照片、演出剧照,回馈粉丝读者。 5、附赠“余脉相传”第4季演出特别纪念册。,介绍2018年“余脉相承”中上演的6出经典老戏及王珮瑜台上台下学戏演戏的历程、感想。 6、附赠100余张王珮瑜私藏照片、演出剧照初次曝光。 7、梁文道、田艺苗、易立竞等文艺圈大咖及**大剧院官方机构力荐。