出版社: 紫禁城

原售价: 42.00

折扣价: 0.00

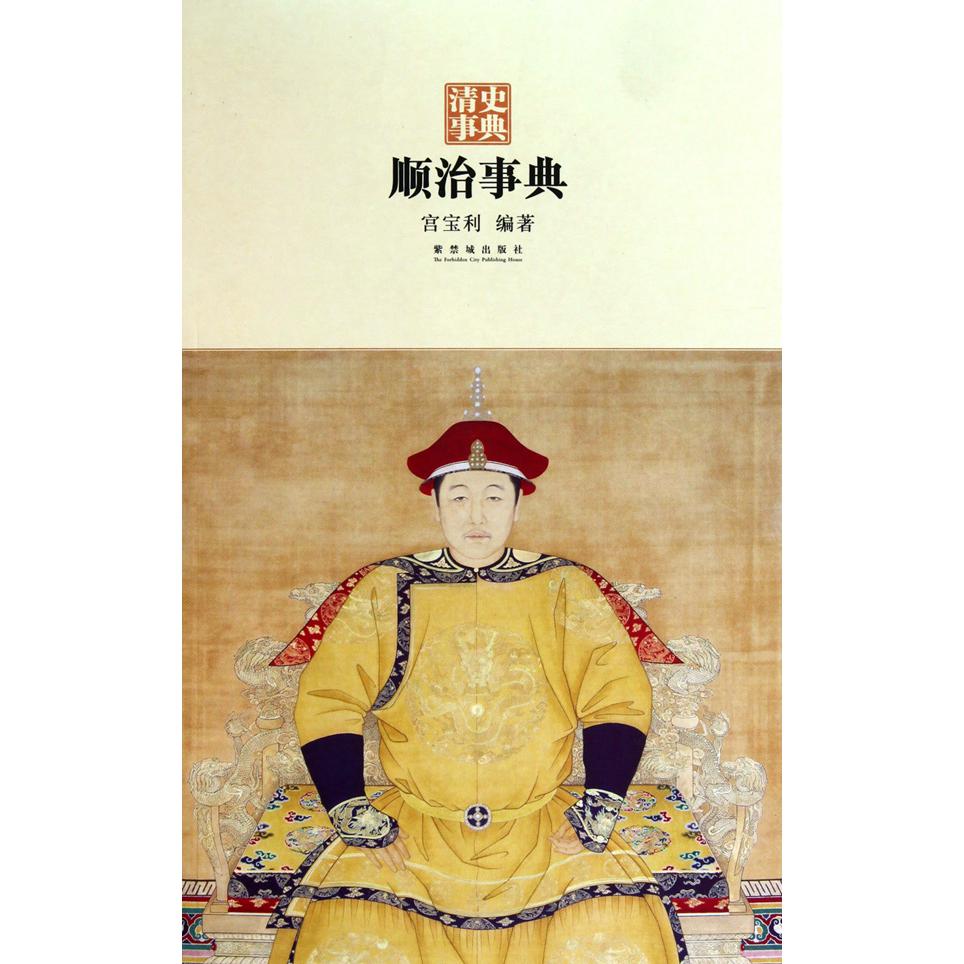

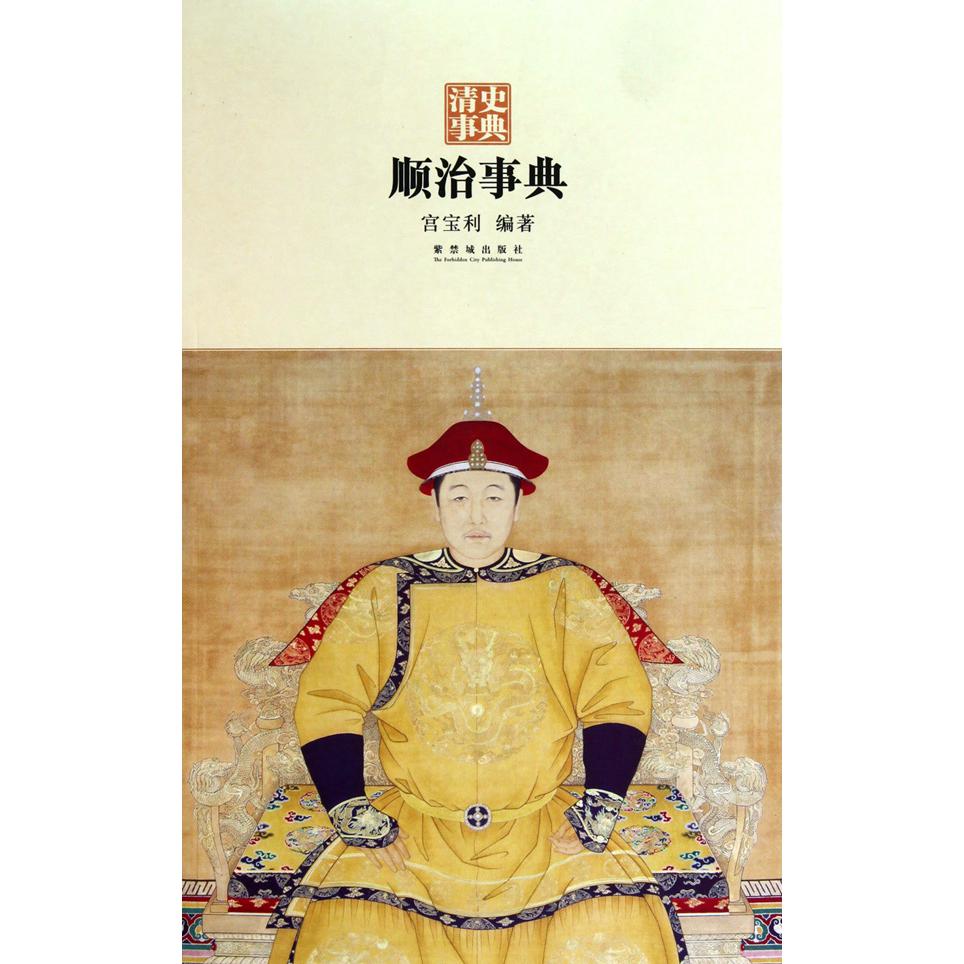

折扣购买: 顺治事典/清史事典

ISBN: 9787513400183

公元1661年2月5*,农历辛丑年(顺治十八年)正月初七*深夜子刻,清 朝入关后的**位皇帝驾崩于北京紫禁城养心殿,年仅二十四岁。这位年轻 的皇帝六岁即位,在位十八年,实际执政不足十一年。父亲清太宗皇太极, 母亲孝庄文皇后博尔济吉特氏。 清崇德八年(明崇祯十六年)八月初九*(1**3年9月21*),皇太极在度 过了繁忙的**后,不料当晚亥时,却“暴逝”于盛京(今辽宁沈阳)清宁宫 御榻之上。皇太极的逝去,可能连他自己生前也未曾预料会如此突然,以至 对其身后之事没有任何安排。八旗王公贵族、旗主大臣们在理丧、哀痛的同 时,都在不约而同地思考着皇位的继承问题,一场激烈的皇位争夺战也在渐 渐展开。 从当时的情况来分析,皇太极遗留下的空位,*有可能继承的人选就是 豪格和多尔衮。 肃亲王豪格是皇太极的长子,时年三十四岁,在天聪、崇德年间屡有战 功。从利害关系而论,两黄旗大臣都希望由皇子继承皇位,以继续保持两旗 的优越地位。他们认为,豪格*功多,才能较高,且在崇德元年(1636)已经 晋封为亲王,掌管户部事。可以说,豪格是*有可能顺理成章承继父位,当 上皇帝的一个人。 可是事情的发展往往并不像想象的那么水到渠成。当时,豪格面前有一 位强有力的竞争者,便是皇太极的同父异母弟多尔衮。他是清**努尔哈赤 的第十四子,比豪格小三岁,也是文武双全,功勋卓著,在处理*国大事方 面被**为宗室中的*强者。且身后有两白旗和两位勇猛善战的同母兄弟阿 济格、多铎做为坚强的后盾,这就*使他如虎添翼。 皇太极死后不久,两黄旗大臣们便会集豪格家中,倡议拥立肃亲王豪格 为君。豪格也在众人怂恿之下,决心争位,并积极展开活动,争取支持。与 此同时,两白旗的上层人物也积极筹划拥立多尔衮为帝,多尔衮的两位亲兄 弟——阿济格和多铎*是极力支持其“当即大位”。 崇德八年八月十四*(1**3年9月26*),这是一个决定大清国命运的关 键*子。这**,诸王大臣在崇政殿集会,讨论皇位继承问题。这个问题是 和平顺利解决,还是兵戎相见、互相残杀,直接关系到八旗的安危与满洲的 未来。会议尚未开始,两黄旗大臣便派出精锐的护*剑拔弩张,把崇政殿团 团包围起来,大有以武力相威胁之势。尔后,索尼、图赖、鳌拜等两黄旗大 臣,又手扶剑柄,气势汹汹的闯入崇政殿,等待会议的开始。面对这样咄咄 逼人的形势,多尔衮已经觉得对自己有些不利。会议刚一开始,索尼和鳌拜 首先出来倡立皇子。多尔衮当即给予回击,认为诸王尚未发言,他们还没有 说话的资格,厉令他们暂时退下。 在索尼和鳌拜抢先发言被遏制后,阿济格和多铎便劝多尔衮即帝位。但 多尔衮看到两黄旗大臣誓死拥戴皇子的样子,也是犹豫起来,迟迟不敢答应 。多铎却急不可耐地说:“如果你不应允,该立我为皇帝!我的名字已列于 **遗诏之中。”多尔衮反驳道:“肃亲王的名字也是**遗诏中提到的, 不只有你的名字。”多铎在遭到反对后,又提出另一位人选:“若不立我, 论年长者,当立礼亲王代善。”代善见有人提到自己,马上开口说:“睿亲 王如果应允,当然是**之福,不然的话,豪格是皇帝长子当继承大统。我 已年老体衰,力难胜任。”提出了一个模棱两可的方案。 豪格见自己不能被大家顺利通过,**不悦,便说道:“我福小德薄, 哪能担当此任?”说罢,离开会场,以退席相威胁。两黄旗大臣见主子被气 跑了,都纷纷离开座位,按剑向前,齐声说到:“我们这些人,食于皇帝, 衣于皇帝,皇帝的养育之恩与天同大,如若不立皇帝之子,那我们宁可跟从 先帝死于地下!” 代善见双方大有火并之势,势头不妙,*是不知此时如何是好,连忙说 :“我虽是先帝之兄,但年事已高,无能参与此次议立。”说罢起身离去, 溜之大吉。阿济格也随着退出了会场,多铎则沉默无言。崇政殿中顿时一片 寂静,空气似乎凝固一般。这时的殿中只剩下多尔衮、多铎和济尔哈朗,以 及两黄旗的大臣们。面对两黄旗的武力相逼,多尔衮说道:“你们大家说得 对,既然肃亲王豪格谦让退出,无意承继大统,那么就应当立先帝九子福临 为帝。不过其年岁尚幼,八旗*兵事务,*好由郑亲王济尔哈朗和我分掌共 管,左右辅政。待福临年长之后,当即归政。” 这一建议,大大出乎人们的意料。机敏的多尔衮,在相持不让的僵局下 ,不失时机,提出一个由皇太极第九子,年方六岁的福临来继承帝位的方案 。如此一来,一方面满足了两黄旗大臣以死相拼,必须拥立皇子的强烈愿望 ,同时多尔衮又将与自己实力相当的皇长子豪格排除掉;另一方面,对于多 尔衮来说,面对刀剑相逼的两黄旗大臣,虽然被迫放弃了争位的要求,但争 取了镶蓝旗旗主郑亲王济尔哈朗的支持,从而稳定了局面。特别是,拥立一 个不懂事的孩子当皇帝,自己作为辅政王,可与济尔哈朗分掌**大权,在 相当一段时间内,他的地位可与皇帝相差无几,无名而有实。而此时的济尔 哈朗做梦也没想到作了辅政王,自然不会反对。 结果,这个妥协方案*终为各方接*了。皇九子福临被决定继承皇位, 郑亲王济尔哈朗和睿亲王多尔衮共同辅理朝政。一场继位风波就这样暂时平 息了,但是,它却对清朝以后十几年乃至几十年的政局产生了重大影响。 事过境迁,至今仍有人问:这个方案产生的背后究竟是什么。因为人们 相信,福临的母亲——皇太极的永福宫庄妃博尔济吉特氏,在当时起到了别 人无法替代的作用。据说,多尔衮与漂亮的庄妃早有私情,在当时势均力敌 的两大势力的较量中,经过庄妃的巧妙周旋,甚至以身相许,使得多尔衮精 妙设计出了这个方案,将自己的儿子推上了皇帝的宝座。我们说,这种情况 不是没有可能,但*不是福临继位的根本原因。当时局势的发展,特别是各 派势力的均衡,满洲的制度和根本利益,以及多尔衮对自己权力的周盘考虑 等诸多因素都起了重要作用。继位结果的背后,实质是满洲贵族各派政治势 力为避免内部分裂,甚至火并、内讧而达成的一种妥协。 崇德八年八月二十六*(1**3年10月8*),福临举行了登基典礼。满洲 贵族以及蒙、汉大臣齐集笃恭殿,恭候新主登基。年幼的福临乘辇升殿,接 *济尔哈朗和多尔衮率群臣行三跪九叩头的大礼,颁布即位诏书,明年改元 顺治。十二月,济尔哈朗和多尔衮始称摄政王,*国大事主要由多尔衮来处 理。当时人称“刑政拜除,大小国事,九王(指多尔衮)专掌之”,而顺治帝 仅仅是端坐在御椅上的小孩子。 顺治元年(1**4)四月,多尔衮审时度势,利用关内明朝变乱的有利时机 ,率领八旗劲旅进入山海关,击败李白成大顺*,迅速进占北京。清*在相 继控制了河北、山西、山东等京畿一带后,多尔衮等满洲诸王、贝勒决定将 都城由盛京迁到北京。这年八月二十*(1**4年9月20*),顺治帝从沈阳车 驾起行,九月十九*(1**4年10月19*),自正阳门进入北京皇宫,十月初一 *(1**4年10月30*),举行郊天大典。从此,北京成为清朝的国都,一代又 一代大清天子在这里度过自己升朝御览的皇帝生涯。 P19-22