出版社: 青岛

原售价: 59.00

折扣价: 44.20

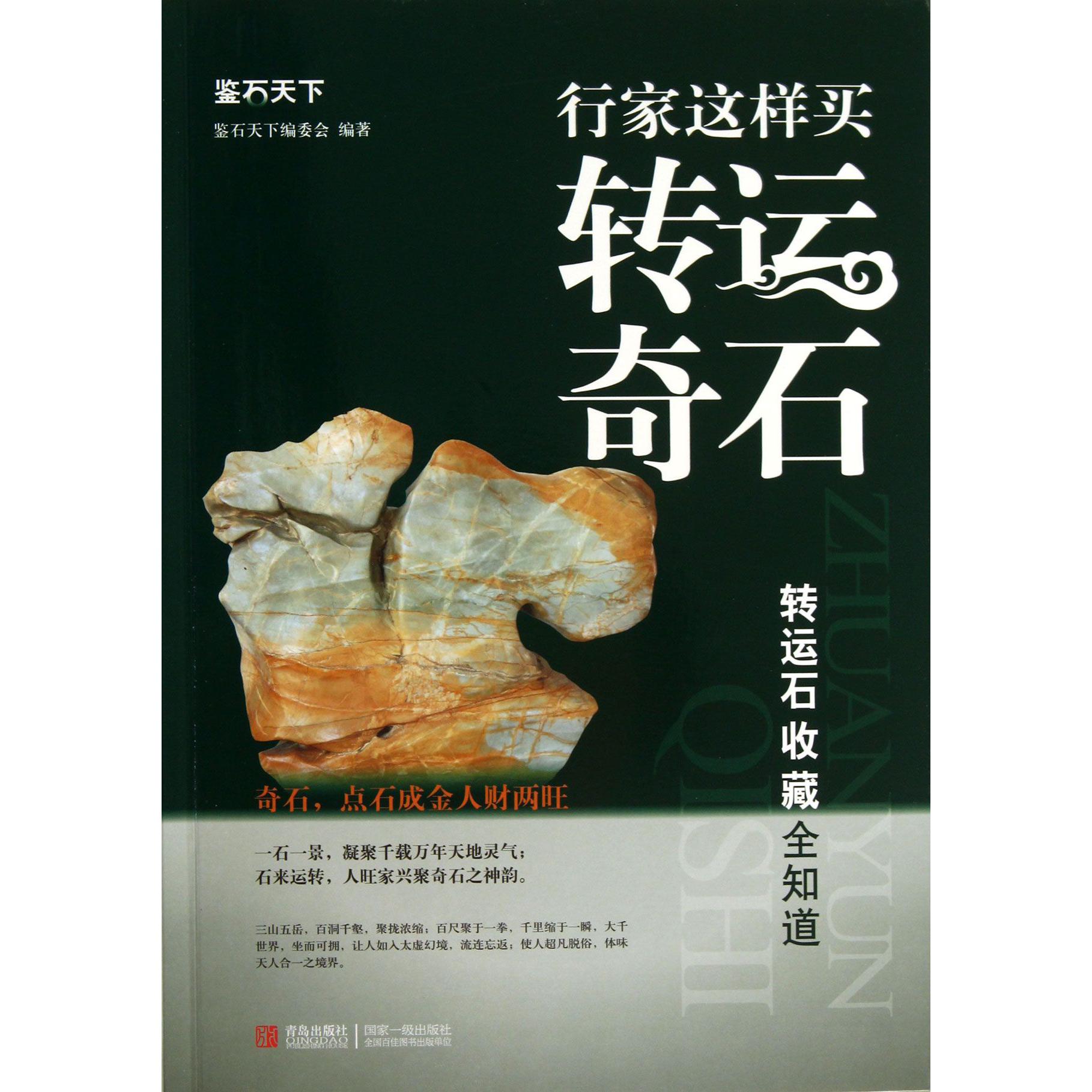

折扣购买: 行家这样买转运奇石(转运石收藏全知道)/鉴石天下

ISBN: 9787543693265

灵璧石的收藏和欣赏历史悠 久。自古以来,灵璧珍品就是有 名藏家的必选之物。唐代文化繁 荣,社会和谐,文人骚客将奇石 文化引向民间,引进书房客厅。 面对奇石,诗兴勃发。灵璧石在 当时就引起这些文人墨客们的喜 好与共鸣。 一些著名诗人如白居易、 刘禹锡、杜牧等都是灵璧奇石的 爱好者。白居易在今宿州毓村东 林草堂居住,常徜徉于灵璧山水 之间,将奇形怪状的灵璧供石置 于中庭,支琴贮酒,傲啸觞咏, 自居易还在总结玩石经验的基 础上,提出了著名的“爱石十 德”:“养性延爱颜,助眼除睡 眠,澄心无秽恶,草木知春秋, 不远有眺望,不行入岩窟,不寻 见海浦,迎夏有纳凉,延年无朽 损,弄之无恶业。”这比较全面 地概括了玩石的文化意趣,为赏 石理论的发展奠定了基础。 宋代是灵璧供石文化的繁 荣期。有文献记载的就有苏轼的 “小蓬莱”、南宋诗人范成大获 一枚玲珑可爱的灵璧石,作《小 峨嵋歌》而颂之。 宋代苏轼任徐州太守期间, 数次到灵璧县觅石。他调离徐 州赴吴兴(今浙江湖州)上任,还 到灵璧县拜访张氏花园主人,欣 赏许多灵璧石风彩,并应张氏之 邀,写了一篇《灵璧张氏园亭 记》留传后世。南宋皇帝李煜钟 爱“灵璧研山”,宋徽宗还为常 常把玩的一株灵璧小峰,题了 “山高月小,水落石出”八字, 命人镌于峰侧,并钤御印。 明清是中国奇石文化集大成 的时期。品石专著层出不穷,赏 石理论更加完善,严密。 明清时期,一些将校士兵, 贩夫走卒,农夫工匠,也走进了 收藏奇石这个高雅的行列。这 一时期的赏石理论更趋于完善。 曹昭《格古要论》,对灵璧供 石作了中肯的评论。《素园石 谱》、《灵璧供石考》等都对灵 璧供石给予极高的评价。“扬州 八怪”之一的郑板桥,更是完善 了宋人的赏石观,在“瘦、透、 皱、漏”的基础上,进一步提出 了“丑而雄,丑而秀”,方臻佳 品;丑到极处,便是美到极处的 “丑石观”。 历史上对灵璧石曾有两次较 大规模的开掘和收藏。一次是北 宋中后期,先是当地人士采石筑 园,或为清供,经苏轼、米芾等 称扬,名声愈噪,直到徽宗修筑 艮岳石,达到高潮。此后即少有人问津。这种局面一 直持续到明 万历年间。 自上世纪90年代中期开始形成的新一轮收藏热应 该是有史以来 第三次。1990年以后,国内大城市和韩国、日本、新 加坡等国家 以及香港、台湾地区有实力的收藏家,慕名前往灵璧 石的主要产 地——灵璧县渔沟镇等地,寻觅、挖掘、收购灵璧石 。 在产地,当时一件上品的石头,价格不过数十元 、 上百元,但稍加整理运往外地往往就增值十倍百倍; 1994年香港苏富比拍卖行的一件45厘米高的灵璧石拍 品,成交价达到6.8万美金……市场价值的飙升极大 地刺激 了灵璧石的收藏和开掘,当地群众视采石为致富途径 , 纷纷挖地觅石。 由于灵璧石多产于地下深处,滥采乱挖不仅造成 了 灵璧石资源的盲目流失,而且对大量农田造成了破坏 。 灵璧石的无序开发,已经引起宿州市委、市政府的高 度 重视。 2004年,宿州市颁布实施了《灵璧石资源管理暂 行办法》,在 灵璧石产地设立资源开采保护区,对开采和销售等进 行严格管理,实 行统一规划,按计划开采,经评估后进入市场经营, 严禁场外私下交 易;开采灵璧石必须取得《采矿许可证》。据此,当 地一度封闭所有 开采区。为了打击假冒伪劣行为,2009年10月,由灵 璧县起草的安徽 省地方标准《地理标志产品:灵璧石》开始实施。 P17-19