出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 57.20

折扣购买: 变局与应对: 全球经济金融趋势与中国未来

ISBN: 9787521762174

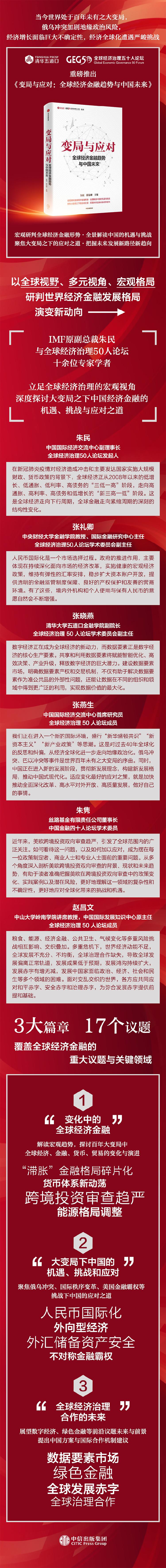

朱民 中国国际经济交流中心副理事长,全球经济治理50人论坛发起人,国务院中英对话机制“一带一路”金融与专业服务公使,兼任“十四五”规划专家委员会委员,外交部外交政策咨询委员会委员,中央网信办专家咨询委员会委员。世界经济论坛董事会常务董事,彼特逊国际经济研究院董事会董事,G20为全球公共服务融资高级别委员会委员,联合国经济和发展高级别咨询委员会委员。曾担任国际货币基金组织副总裁、中国人民银行副行长和中国银行副行长,曾在世界银行工作,并在约翰斯霍普金斯大学和复旦大学讲授经济学。 张礼卿 中央财经大学金融学院教授、国际金融研究中心主任,全球经济治理50人论坛学术委员会副主任。享受国务院政府特殊津贴,入选“新世纪百千万人才工程(国家级)”。兼任中国世界经济学会副会长、中国金融学会常务理事和学术委员、鸿儒金融教育基金会理事长和普华永道中国首席经济学家。曾担任中央财经大学金融学院院长,并在哈佛大学、彼得森国际经济研究所和世界银行等机构做访问学者,从事合作研究。

走向“滞胀”:变化中的世界经济(上) 2022年2月24日,俄罗斯开始对乌克兰开展“特别军事行动”,由此爆发的乌克兰危机打破本已脆弱的全球地缘政治均衡,并对当下和未来的世界经济造成极大影响,全球经济走向“滞胀”已现端倪。本文重点讨论“滞胀”中的“胀”问题,即乌克兰危机对全球持续性通货膨胀的冲击,我们将另文讨论“滞”的问题。总体来看,乌克兰危机已使疫情后全球高企的通货膨胀“雪上加霜”,并将持续提升中长期通胀。美联储等主要发达国家央行的货币政策紧缩空间已非常狭窄,很有可能继续20世纪70年代的模式,暧昧、犹豫、明紧实松。全球持续高通胀或难以避免。 一、乌克兰危机前的通胀表现和驱动要素 2021年以来,主要发达国家通货膨胀快速上升,已达近40年最高水平。诸多新兴和发展中经济体通胀启动则更早,势头更猛。进入2022年后,高通胀已蔓延全球。其中,发达国家通胀表现更为趋同。除日本外,主要发达国家通胀上升势头迅猛,美国、欧盟2022年3月CPI(居民消费价格指数)同比分别高达8.5%和7.8%,为近40年最高。新兴和发展中国家通胀表现相对分化。进入2022年,俄罗斯、土耳其等国通胀进一步飙升,而中国、印尼等国表现相对平稳。 疫情暴发以来,全球通胀呈现鲜明的结构性特征。商品、食品、能源和住房价格持续上升,随着疫情后发达国家经济逐步开放,劳动力需求快速扩张,在多个行业引发“用工荒”问题,导致工资快速上升。同时,经济重启后服务业需求快速反弹,推高服务通胀。随着各国PPI(市场价格指数)居高不下,主要国家的PPI与CPI“剪刀差”不断扩大。欧盟PPI和CPI更是因乌克兰危机大幅攀升,2022年3月的“剪刀差”已近29%,其他国家的“剪刀差”也仍在高位运行,[其中,中国在2021年4季度起对煤炭金属等大宗商品实施了“保供限价”措施,相对压低了PPI同比增速。]通胀向下传导压力较大。 自此,在本次危机前,全球尤其是发达国家已由结构性通胀转变为全面性通胀,并已初显持续性趋势。以美国为例,2021年1季度后,其食品、商品、服务、住房价格全面上涨,而诸如核心CPI,16%截尾平均CPI以及黏性价格CPI等衡量通胀持续性的指标也屡创新高并保持上升趋势。 危机前全球通胀主要由三个因素推动。第一,核心因素是疫情暴发后主要发达经济体迅速采取超大规模财政和货币刺激政策,提升居民财富和储蓄,使总需求快速恢复并保持扩张,疫情防控措施也使消费更集中于食品和商品领域。然而,自2008年金融危机后全球处于稳定的“三低一高”状态,即低增长、低通胀、低利率、高债务(朱民,2022a)。企业投资扩产能和增加就业低迷,居民消费意愿降低,总供给与总需求处于“低均衡”状态。疫情后强力刺激政策推动的总需求上升打破了这种均衡,居民消费行为的变化进一步使商品供不应求,导致食品、商品等领域高通胀。虽然大多新兴和发展中经济体刺激力度较小,但疫情后资本大幅回流发达国家使它们汇率下跌,引发输入性通胀。这也使疫情后全球通胀呈现结构性不平衡态势(朱民等,2021)。第二,为解决商品供应不足,疫情后发达国家经济处于“过热”状态,资本投资增加,劳动力市场紧张。例如,美国和欧元区2021年资本投资占GDP比重的最高点均较疫情前高约1%,美国的职位空缺率也创21世纪以来新高,由此导致了原材料、能源、库存、工人和住房的全面短缺。但新增投资短期内难以全面转化为产能,国家间疫情严重程度和防疫政策的不均衡也进一步降低了全球供应链的协同效率,加剧供应链扰动效应,使全球供应链压力达到近25年最高,供应“瓶颈”凸显(Benigno et al., 2022)。这些因素的叠加,推动生产要素价格大幅上涨,主要国家PPI与CPI“剪刀差”不断扩大,加剧结构性通胀并增强通胀向下游传导的压力。第三,进入2021年,发达国家社会经济生活逐渐恢复,服务业需求反弹,服务价格上涨,加剧了劳动力市场紧张,推动工资上涨。与此同时,自本轮通胀形成以来,美联储态度“暧昧”且不一致,先认定通胀仅为暂时性的(Powell,2021),又在最近改口认定通胀有持续超出预期的风险(Powell,2022a)。这种“暧昧”态度降低了市场对通胀可控的信心,使美国通胀预期2%的“锚”开始松动,短期和长期通胀预期均大幅攀升,通胀朝全面性和持续性方向发展。 1)以更高站位、宏观格局、全球视野,全景解析全球经济金融格局演变新动向。IMF前总裁朱民与“全球经济治理50人论坛”的十余位高层专家学者,立足全球经济治理的宏观视角,共同探讨全球经济金融大变局。 2)3大篇章,17个议题,覆盖全球经济金融的各大重要议题:本书覆盖的议题包括,走向“滞胀”的全球经济、碎片化的国际金融格局、国际货币体系、全球贸易和能源格局演变等重大专题领域,本书作者均为各领域著名专家,对相关领域的认识和论述具有可信度,有助于读者对全球经济金融的重要议题形成系统性的认识。 3)面对变局,本书提供一系列的应对之道与中国方案:不仅有助于大众读者从风云变幻的国际格局中发现机遇、把握趋势,更能为企业高管、智库研究员、政策制定部门提供参考借鉴。