出版社: 江苏文艺

原售价: 38.00

折扣价: 22.10

折扣购买: 国学梯级公开课(5)/经崖国学教育丛书

ISBN: 9787559432957

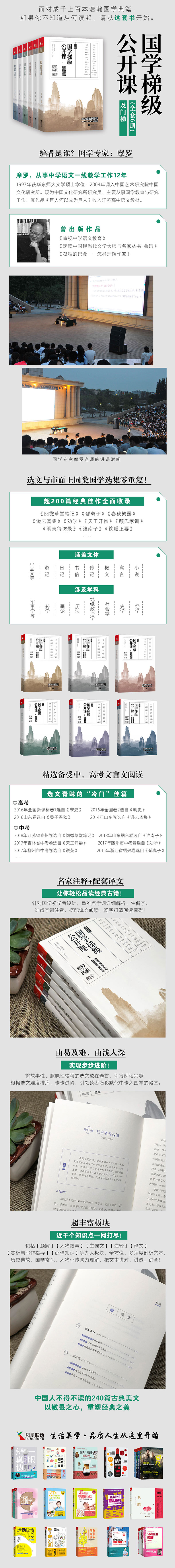

摩罗,江西都昌人,中国艺术研究院中国文化研究所研究员,招收文化战略专业和国学教育专业硕士生,国学教育专业博士生。经崖书院读书会导师,主要著作有《中国的疼痛:国民性批判与文化政治学困境》《国王的起源》《思想家:司马迁的新帽子》等。 杨帆,江西都昌人,中国现代文学馆理论研究部负责人、编审,经崖国学教育网副总编。主要著作有《太阳的朗照:梁启超国民性研究文选》(合编)、《月亮的寒光:鲁迅国民性批判文选》(合编)、《人性的复苏:国民性批判的起源与反思》(合编)等。

**课 游庐山黄崖遇雨记 〔清〕袁枚 这是一篇与众不同的游记,作者详写了自己在大雨中的困窘与恐惧,以及因老僧的接应而得救的欣悦。文章对雨中黑暗的描写和对“崖仄而高”的描写,都**精彩,值得一读。 人物故事 袁枚(1716—1798):字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。钱塘(今浙江杭州)人。清朝乾嘉时期代表诗人、散文家、文学评论家和美食家。乾隆四年(1739)进士,先后于溧水、江宁、江浦、沭阳任县令七年,勤政廉洁,有声望。然晋升不顺,渐生厌倦,乾隆十四年(1749)辞官隐居于南京小仓山随园,广收男女弟子,吟咏其中。袁枚倡导“性灵说”,与赵翼、张问陶并称“性灵派三大家”,也是“清代骈文八大家”之一。与大学士纪晓岚齐名,时称“南袁北纪”。有《小仓山房文集》《随园诗话》《子不语》等著作传世。 主课文 甲辰春,将游庐山。星子令[1]丁君告余曰:“庐山之胜,黄崖为*。”余乃先观瀑于开先寺,毕,即往黄崖。 崖仄而高,箯舆[2]升,奇峰重累[3],如旗鼓戈甲从天上掷下,势将压己,不敢仰视;贪其奇,不肯不仰视。屏气登颠[4],有舍利台,正对香炉峰。又见瀑布,如良友再逢,百见不厌也。旋下行,至三峡桥。两山夹溪,水从东来,巨石阻之,小石尼[5]之,怒号喷薄。桥下有宋祥符年碣[6],谛视良久,至栖贤寺宿焉。 次*闻雷,已而晴,乃往五老峰。路渐陡,行五里许,回望彭蠡湖[7],帆竿排立,己所坐舟,隐隐可见。正徘徊间,大雨暴至,云气坌涌[8],人对面不相识。舆夫认云作地[9],踏空欲堕者屡矣。引路里保[10],避雨远窜,大声呼,杳[11]无应者。天渐昏黑,雨愈猛,不审今夜投宿何所。舆夫触石而颠[12],余亦仆,幸无所伤。行李愈沾湿愈重,担夫呼謈[13],家僮互相怨尤,有泣者。余素豪,至是不能无悸。踯躅[14]良久,犹临*壑。 忽树外远远持火者来,如陷黑海见神灯,急前奔赴,则万松庵老僧曳杖迎,唶[15]曰:“相待已久,惜公等误行十余里矣。”烧薪燎衣[16],见屋上插柳,方知是*清明也。 次*雪,冰条封山,触履作碎玉声。望五老峰不得上,转身东下,行十余里,见三大峰壁立溪上,其下水潺潺然。余下车投以石,久之寂然,想深极,故尽数十刻尚未至底耶?旁积石础碎瓦砾无万数,疑即古大林寺之旧基。舆夫曰:“不然,此石门涧耳。”余笑谓霞裳[17]曰:“考据之学,不可与舆夫争长,姑存其说何害!”乃至天池,观铁瓦,就黄龙寺宿焉。僧告余曰:“从万松庵到此,已陡下二千丈矣。”问遇雨*险处何名,曰犁头尖也。 余五年游山皆乐,惟此行也苦,特志之。 (选自《袁枚文选》) 注释 [1]星子令:即星子县令。2016年,星子县*名为庐山市。 [2]箯舆(bi`n yú):竹轿,一般由人抬着登山。舆,载人的交通工具,车子、轿子都称舆。 [3]重累:重叠。 [4]登颠:登上山顶。颠,同“巅”,即山顶。 [5]尼:阻挡。 [6]祥符年碣:祥符即大中祥符,宋朝真宗皇帝的年号(1008—1016),共九年。碣,石碑。 [7]彭蠡湖:即鄱阳湖,在江西省北部。庐山即耸立在鄱阳湖西岸不远。 [8]坌涌(bèn yǒng):涌出。 [9]舆夫认云作地:轿夫把云认作地面,踏脚下去,至于摔倒。庐山以云雾飞涌闻名于世,下雨天尤其严重。舆夫,车夫或轿夫。 [10]里保:旧时在乡里为官府办差的人,俗称地保。 [11]杳(yǎo):无声无息。 [12]触石而颠:被石头绊倒。颠,摔倒。 [13]呼謈(bó):大声呼痛。謈,因痛而叫喊,这里指叫苦。 [14]踯躅(zhí zhú):徘徊不前,或用脚踏地。 [15]唶(jiè):嗟叹。 [16]烧薪燎衣:用柴生火,烘烤衣服。 [17]霞裳:姓刘名霞裳,袁枚的学生。 参考译文 甲辰年春天,我准备游览庐山。星子县令丁君告诉我:“庐山的景色,黄崖是*好的。”于是,我先在开先寺边上观看瀑布,看完后,就去往黄崖观景。 黄崖斜而高耸,乘坐着竹轿向上攀登,看奇险的山峰重重叠叠,就如同战场上的旗子、战鼓、戈矛、盔甲从天上抛掷下来一样险峻。这种奇险的气势压着我,让我不敢仰头观看,但出于猎奇又忍不住要抬头观看。就这样屏着气息攀登到崖的*高处。这里有舍利台,正对着香炉峰,还可见香炉瀑布。如同好友重逢,百看不厌。不久,向下行走,来到三峡桥。两座山夹着溪流,溪水从东面流过来。大石小石遍立溪水之中,阻挡着水流,汹涌激荡,发出轰响。桥下有块宋代大中祥符年间的石碑,我仔细察看了好久。随后,到栖贤寺投宿。 第二天听见雷声,但没过多久天就晴了,于是向五老峰进发。路渐渐陡峭起来。大约走了五里路,回过头看鄱阳湖,只见帆船的桅杆排列竖立,我所乘坐的船也隐隐约约可以看到。正在流连徘徊之时,突然下起大雨,雾气涌出,使人面对面都看不清对方。轿夫竟错把云看成了地面,好几次踩空,差点坠下崖去。引路的向导跑到远处躲雨,他大声呼喊,没人应答。天色渐渐黑下来,雨越下越大,不知道今晚在哪里投宿。轿夫被石头绊倒,我也摔在地上,所幸都没有*伤。行李沾了湿气,越来越重,挑夫叫苦不迭。家童相互埋怨,有人还哭了。我素来洒脱豪放,看到这种情况,也不能不心生畏惧。顿足徘徊许久,如同面临陡峭沟壑一般,无计可施。 忽然,树林外,有人举着火把远远走过来,我们好像在黑暗的大海中看到神灯一样,急奔过去。原来是拄杖来迎接我们的万松庵老僧。他叹息道:“我们已经等你们很久了,可惜你们走错了十多里路。”到了万松庵,烧起柴火烘烤衣服,无意中看见房子上插着柳枝,才知道这**是清明节。 第二天,天下起雪来,山上结满了冰条,鞋子踩上去发出玉碎般的声音。远远望着五老峰,却攀登不上去,转身从东边下山。走了十多里路,看见三座山峰像*壁一样立在溪流之上,山峰之下,溪水缓缓流动。我下轿向*壁之下投了块石头,过了很久都没有听到声响,想必山谷一定很深,所以石头落下去,久久不能到底吧。溪水旁边遗留大量的柱础和瓦片碎石,我猜测这就是古代大林寺的旧址。轿夫说:“不是这样的,这里叫作石门涧。”我笑着对刘霞裳说:“考据学,不能和轿夫相比,暂且作为一种说法也无妨!”随后来到天池寺,观看明朝皇帝所赐的铁瓦。而后前往黄龙寺借宿。僧人告诉我说:“从万松庵到这里,已经猛然降低了二千丈的高度。”我问僧人,我们一行之前遇雨且*为危险的地方叫什么名字,僧人说叫犁头尖。 五年来,我游山观景,都十分开心,只有此行吃尽苦头,特地著文记下此事。 赏析与写作指导 游山玩水的恐怖经历 中国山水游记极多,精彩者何止千万。然而此篇《游庐山黄崖遇雨记》,堪称精中之精。游记均写所见如何壮丽,而此文重点则在写遇雨,雨来天昏地暗,什么也没看到。游记均写游观如何喜乐,此文独写雨中的颠仆、惊悸、恐惧、哭声,犹如堕入地狱。本文之精,就精在其景观、遭际、感*、风格,均超群脱俗,**一格。 “次*闻雷,已而晴,乃往五老峰。”此处“闻雷”,已经埋下伏笔。 “路渐陡,行五里许,回望彭蠡湖,帆竿排立,己所坐舟,隐隐可见。”这一句良辰美景,云淡风轻,兴味盎然,与下文形成巨大落差。 “正徘徊间,大雨暴至,云气坌涌,人对面不相识。”突然转入险恶境遇,暴雨骤至,云吞雨打,睁不开眼睛。 “舆夫认云作地,踏空欲堕者屡矣。”轿夫无法正常走路,随时都可能出现意外。 “引路里保,避雨远窜,大声呼,杳无应者。”引为依靠的导游,自顾逃离,客人被遗下,不知所措,失去了心理支撑。 “天渐昏黑,雨愈猛,不审今夜投宿何所。”大雨持续很久,入夜*猛。黑暗没有归路,如果一直*困于此,则面临冻馁之灾。 “舆夫触石而颠,余亦仆,幸无所伤。”暗黑难行,跟轿夫摔在一堆。虽无所伤,但一身雨、一身泥,足够狼狈。 “行李愈沾湿愈重,担夫呼謈,家僮互相怨尤,有泣者。”随行者已经坚持不住,轿夫摔倒是身体难于维持,挑夫叫唤、家童埋怨且哭泣,是心理已经崩溃。整个团队都垮了。由此可见境遇险恶,前途未卜。 “余素豪,至是不能无悸。”连素来勇敢豪迈的我,也禁不住恐惧起来。 “踯躅良久,犹临*壑。”在黑暗中盘桓周旋,走投无路,犹如置身悬崖*壁,这种恐惧感一直在高强度持续。 “忽树外远远持火者来,如陷黑海见神灯,急前奔赴,则万松庵老僧曳杖迎。”天无*人之路,虽然伸手不见掌,可是一团游火来解救。这不,老僧亲自率队寻人。救星虽然来迟了,毕竟出现在*恶劣的事情发生之前。一场令人胆战心惊的危机,就此消解,总算化险为夷。 云遮雾罩、忽晴忽雨,正是庐山气候的*大特点。作者虽未刻意强调要表现庐山神髓,但其剪裁及用笔,恰好突显了庐山神髓。 一般游记均写如何快乐,然而再强烈的快乐,终系娱乐,不免肤浅。袁枚此文,却极写恐惧,恐惧入心深刻,犹如一次精神洗礼。所以,不独作者刻骨铭心,读者也跟着经*了一次心灵的紧张与涤荡。 文无定法。抓住*有特点的经历,描述其感*与发现,算是一法。 延伸知识 看看庐山真面目 苏东坡说:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”咱们**就置身庐山之外,来聊聊庐山真面目。 庐山又称匡山、匡庐,地处江西省北部,东偎鄱阳湖,南傍滕王阁,西抱京九线,北枕长江。是在鄱阳湖平原上拔地而起的一座孤山。主峰汉阳峰海拔1474米,自古命名的山峰多达171座。峭壁悬崖间,云雾缭绕,瀑布飞泻。李白“遥看瀑布挂前川”的三叠泉瀑布,落差达155米。登峰纵目,只见大山与大江、大湖珠联璧合,浑然一体,氤氲着雄奇险峻、深邃浩远的气韵。 古代中国,从北京到岭南边陲,形成了一条大运河—长江—鄱阳湖—赣江南北大动脉,庐山正好处于这条黄金水道边上,来往官僚、商贾、文人、僧道,通常喜欢在这里盘桓几天,沐浴云飞雾绕,纵目湖阔江长,吟咏兴亡感怀,尽享避暑之乐。他们光是留给后人的庐山诗篇,就有4000多首。久而久之,有的人不想离去,就在此处倚峰临古、安身立命,感*万物一体、天地同怀,探索生死奥义、治乱因缘,创造出光照千秋的人文胜景,庐山因而一步步成为江南文化圣地,长江中游的思想中心。 由于这里是运河—赣江南北大动脉与长江东西大动脉交汇点,万方辐辏,神州枢纽,渐次形成了文化圣地与思想中心的地位,所以,这里出现的历史事件、文化现象和人文思想,容易辐射到全国各地甚至世界各地,产生饱满有力的时代影响和持续深远的历史影响。当下的文化人,对庐山历**的文化积累,依然可以如数家珍。 刘邦的部将灌婴,在庐山脚下修了一座九江城,此城即为长江中游中心城市,系三大茶市四大米市之一。帝国主义殖民中国时期,觊觎江南腹地的富饶,将九江列为掠夺中国财富的五大口岸之一。 司马迁到庐山考察地理与文化,为《史记》收集材料,带了笔“南登庐山”,此后骚人墨客不到庐山走走,都不好意思提《史记》。 诸葛亮来到庐山脚下周瑜营帐,舌战群儒,宣传联合抗曹、实现三足鼎立的战略思想,与周瑜达成思想共识。 周瑜长期在庐山脚下*练水*,然后溯江而上,取得赤壁之战的胜利,挫败了曹*的南进计划,历史从此进入三国时代。 陶渊明以庐山康王谷为原型,写了篇300余字的《桃花源记》,它渐次成为体现中国人社会理想的基本意象,至今还是中学生的背诵篇章。 陶渊明隐居庐山,劳动之余尽情抒写田园之乐,于是,流风遗韵贯穿千年,他成为中国诗歌**田园诗的始祖。 谢灵运来庐山,写了首《登庐山*顶望诸峤》,鲍照写了首《望石门》,庐山由此成为中国山水诗的发源地之一。 慧远在庐山搭了个茅棚,命名为“东林寺”,在这里带着老百姓念诵阿弥陀佛,于是东林寺成为了净土宗的祖庭,影响远及韩国*本东南亚。慧远的**改革,还成为完成佛教中国化的标志性事件。 陆修静在庐山搭了个石屋,名唤简寂观,修行时顺便翻看道教典籍,修正道教仪轨,于是他成为上清派祖师,被确定为天师派正统。 顾恺之来庐山画了幅《庐山图》,成为中国绘画****幅独立存在的山水画,庐山因此成为山水画诞生地。从此历代丹青大师以庐山为载体,勾描泼墨,寄情抒怀,山水画*益蓬勃,俨然国画主流。 宗炳长期参加庐山慧远莲社活动,在此撰写了《画山水序》,成为中国山水画**篇画论,标志着一个新的美学思潮的兴起。国画理论的**次突破,亦是顾恺之的“传神说”,其说深深浸染着慧远在庐山阐发的“形尽神不灭论”哲学思想。 陆羽在庐山喝了几年云雾茶,在康王谷的晨曦中写了几句喝茶体会,被后世奉为《茶经》。《茶经》评出给茶水增色的十大名泉,庐山占其三(**、第六、第十)。 李白喜欢庐山美景,写下“飞流直下三千尺”的诗句,于是千古传诵。 白居易到庐山大林寺散心,随手写道:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”被看作千古*唱。 白居易发心“转入此中来”,在庐山盖了个茅棚隐居起来,写了篇《庐山*庐记》,成为体现唐代山水园林理念的代表作。 苏东坡流放黄州,隔江对庐山向往四年,刚获人身自由的他马上来到庐山,在西林寺的墙上题写了几句感慨:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这一挥笔就留下一首千古*唱,而且成为宋诗代表作之一。 李渤厌倦了官场俗务,抱一头白鹿在庐山潜心读书修行,把那条山谷念成了“白鹿洞书院”。 南唐王公李璟(李煜的父亲),在庐山筑台读书、造庙修行,弃*尘世功名利禄,希望父皇不要选他为太子。可他还是被迫当上了蹩脚皇帝。 周敦颐在庐山当官,沉迷于此间清虚洁净之气,在庐山写下**的《爱莲说》,特择庐山一块宝地作为骸骨居室。死后果然千里迢迢入葬于已近千年。 朱熹来到庐山脚下,找到李渤的白鹿洞,重修屋宇,复兴圣贤教育。白鹿洞书院于是成为全国书院之首。当时天朝礼部负责全国书院的行政管理,白鹿洞书院负责全国书院的业务指导。朱熹手订的《白鹿洞书院学规》,成为中国古代教育的准则和规范,深刻影响了中国历史文化的进程。朱熹也在此完成了理学的融会与铸造,开创了中国思想史的新纪元。 江万里在白鹿洞书院学透圣贤之学,吸足庐山浩然之气,成为南宋宰相、主战派**。他按白鹿洞书院的教规,在庐陵创办白鹭洲书院,培养了另一位南宋宰相、主战派**文天祥。 ***在庐山脚下,打败宁王朱宸濠的叛*,维护了天下太平、社稷稳定。他在白鹿洞书院宣讲心学,使庐山继理学熔炉之后,又成为心学重镇。 ***统治时期,***几乎年年夏天离开南京来庐山避暑,庐山于是成为世界政要和商贾文人穿梭来往的政治中心,被世人称为民国**的夏都。 一代伟人***多次登临庐山,留下“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋”“天生一个仙人洞,无限风光在险峰”的**诗句。 副课文 记游庐山 仆初入庐山,山谷奇秀,平生所未见,殆应接不暇,遂发意不欲作诗。已而见山中僧俗,皆云:“苏子瞻来矣!”不觉作一*云:“芒鞵(xié,鞋)青竹杖,自挂百钱游。可怪深山里,人人识故侯。” 既自哂(shěn)前言之谬,又复作两*云:“青山若无素,偃蹇(yǎn jiǎn,高耸)不相亲。要识庐山面,他年是故人。”又云:“自昔忆清赏,初游杳(yǎo)霭间。如今不是梦,真个是庐山。” 是*有以陈令举《庐山记》见寄者,且行且读,见其中云徐凝、李白之诗,不觉失笑。旋入开先寺,主僧求诗,因作一*云:“帝遣银河一派垂,古来惟有谪仙辞。飞流溅沫知多少,不与徐凝洗恶诗。” 往来山南地十余*,以为胜*不可胜谈,择其尤者,莫如漱玉亭、三峡桥,故作此二诗。*后与摠(zǒng)老同游西林,又作一*云:“横看成岭侧成峰,到处看山了不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”仆庐山诗尽于此矣。 ——〔北宋〕《苏轼文集》 袁枚是名满天下的大才,文章精妙,文笔流光溢彩。本文对奇景既恐惧又贪恋的矛盾心理,捕捉得很好,表现得特别到位:“崖仄而高,箯舆升,奇峰重累,如旗鼓戈甲从天上掷下,势将压己,不敢仰视;贪其奇,不肯不仰视。”请从自己阅历中的某个契机,寻找曾有的矛盾心理,并用类似上文的句子把它写出来,几十字至百字即可。 ★ 适合青少年及国学爱好者阅读的国学入门书,每本40篇千古雄文,精选市面上同类书鲜有收录的“冷门”佳作,备*中高考文言文阅读青睐的高频选文全面收录! ★ 重难点字词名家详注,针对国学初学者设计,生僻字全注音,译文逐字逐句翻译,打造人人都能诵读的经典读本! ★ 每课九大板块,题解、人物故事、赏析与写作指导、延伸知识、思考与训练等***深度解析古籍原文,确保讲透、好懂! ★ 内容设置由易及难、步步进阶,选文大多故事性极强,有趣而不枯燥;注释和延伸知识力求精准到位,*强调知识性与人文性,使读者获得传统文化的知识积累;赏析与写作指导,为读者指点迷津,借鉴名家写作手法,提高写作水平和鉴赏能力;思考与训练,助力读者逐步形成文言文阅读能力。 ★ 超豪华锁线装帧,特殊印银工艺,时尚与古典的**结合,尽显国学之美!