出版社: 海燕

原售价: 28.00

折扣价: 14.90

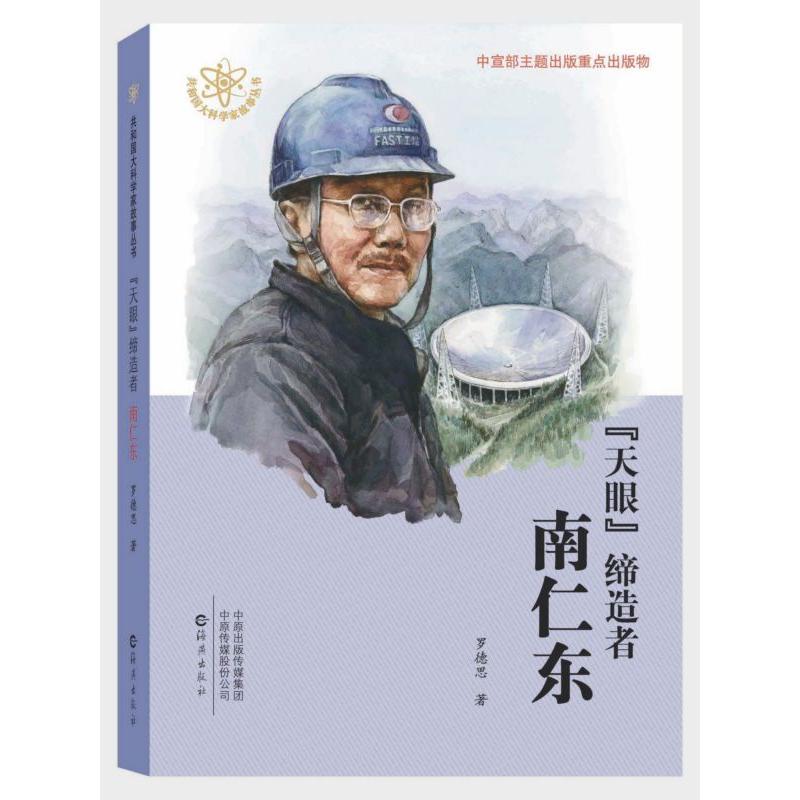

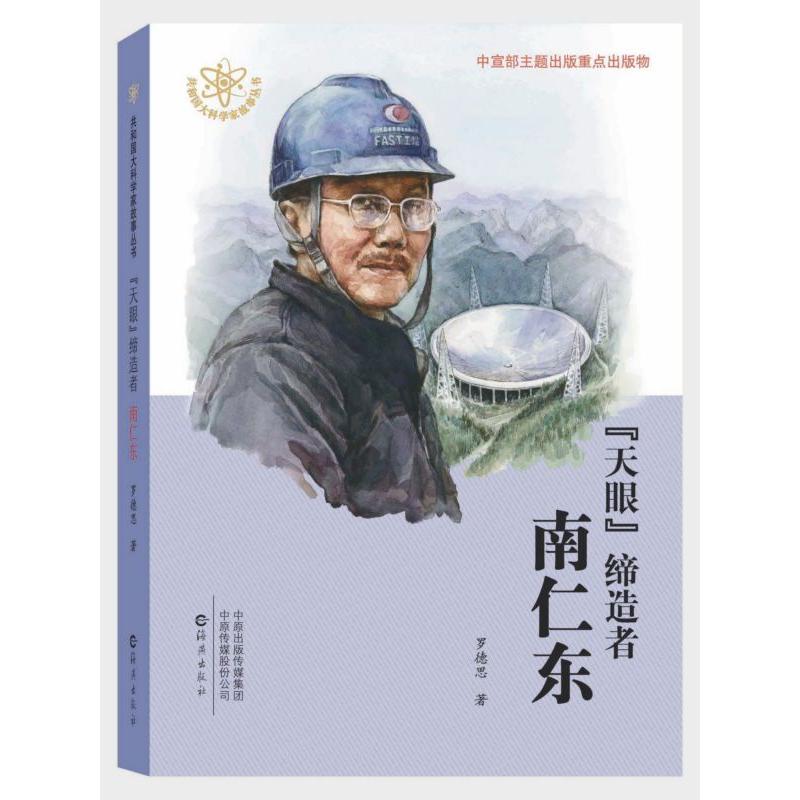

折扣购买: 天眼缔造者南仁东/共和国大科学家故事丛书

ISBN: 9787535081445

1 世界上最大的“天眼” 我们伟大祖国西南部贵州省的崇山峻岭之间,坐落着 一个巨大的天坑。我国的科学家和工程人员,利用这个天 坑,建成了一座世界上最大的天文射电望远镜,人们称它 为“中国天眼”。 这座“中国天眼”是什么样子,有多大呢? 它的形状像一口炒菜的大锅,锅的上沿是一个大圆。 呵呵,这个大圆的直径有500米呢!围绕它,工人们用钢材 搭起了架子,叫作“圈梁”。圈梁的长度就是这个圆的周 长,它等于圆的直径乘圆周率π。算一算吧,500米乘3.14 ,圈梁的长度达到1.57公里!假设你一分钟走80步,每一 步的长度是60厘米,那么,你沿着圈梁走一圈,将要花费 半个多小时。 “中国天眼”的总反射面积,有25万平方米,相当于 30多个足球场的大小!你想象一下它有多大,可不要惊掉 了你的下巴哟! 我们“中国天眼”的口径,也就是这个锅的开口的圆 的直径,是世界第一位的。 “中国天眼”全称是“500米口径球面射电望远镜”, 英文为“Five—hundred—meter Aperture Spherical radio Telescope”,缩写为“FAST”,它是世界上最大 的天文射电望远镜。这里简单给大家讲一下相关的知识。 “球面”是指天线反射面的形状接近于一个球面,但是实 际上,为了能把近似于平行的从宇宙传来的电磁波聚焦到 一个点上,反射面的形状被调整成一个抛物面的形状。对 于射电望远镜,大家可能有些陌生。其实,射电望远镜和 光学望远镜一样,都是用来观察天体发出的电磁波的。它 们的区别在于两者所接收的电磁波波长不同,射电望远镜 接收的是无线电波,而光学望远镜接收的是可见光。 了解了世界最大的射电望远镜“中国天眼”之后,我 们再来说说世界上其他的比较大的射电望远镜。 第二名是美国的阿雷西博射电望远镜,建在美属波多 黎各岛上一座休眠火山的火山口中,1963年完工,直径305 米。后来经多次改建,直径扩大到366米。 第三名是美国的罗伯特·C.伯德绿岸望远镜,位于西 弗吉尼亚州绿岸山区,2000年投入运行,直径110米。 第四名是德国的埃菲尔斯伯格射电望远镜,位于波恩 附近,建成于1972年,直径100米。 另外,俄罗斯的RATAN—600射电望远镜的口径要比“ 中国天眼”的口径大,为576米。但是俄罗斯这座天文望远 镜不是大锅形状的,而只是用反射板排列成一个环形,所 以它的接收面积没有“中国天眼”大。 那么,以后还会不会有超越“中国天眼”、规模更大 的天文望远镜呢?这是不太可能的。因为这种射电天文望 远镜,它的体量极其庞大,建设极为困难。如果要建造在 平地上,不但耗资巨大,而且在材料和工程上,要求也十 分苛刻。所以,人们一般是利用天坑或洼地来建造这种大 型天文望远镜。 而在地球上,通过卫星照片进行排查,几乎找不到更 合适、更大的天坑了。 建设这种天文望远镜的天坑是什么样子的呢?天坑的 形状和天文望远镜的镜面相比,大体上应当差不多,接近 于球形——这样施工的时候,能够降低难度,减少土方的 开挖量,节约建设成本。美国的阿雷西博射电望远镜的建 造就是利用了火山口。 而我们“中国天眼”的天坑,则是形成于贵州的喀斯 特地质结构。 人们这样描述贵州:这里是“天无三日晴”,经常下 雨;“地无三尺平”,到处是山地。贵州的山,山体多是 石灰岩,由于多雨,这些石灰岩在雨水的作用下受到侵蚀 ,形成了石林、溶洞和地下河道等,这种地貌就叫作喀斯 特地貌;而溶洞的塌陷,又会在山间形成大坑,这些大坑 就叫作天坑。 这些天然形成的大坑的形状不一定很规则,容积也有 大有小。建设射电天文望远镜的理想天坑,其形状应当接 近于球形,越圆越好,体积要尽可能地大。 根据对地质结构的分析,科学家们把寻找天坑的方向 ,初步定在了我国的贵州省。他们找来了贵州省的卫星遥 感地图,通过反复分析比较,在遥感地图上,圈出了400多 个洼地区域。然后和地形图一一核对,选定了100多个实勘 目标,再一个一个地到这些选定的目标地进行勘测。这个 工作,就是“中国天眼”的选址工作。科学家们跋山涉水 ,走遍了这100多个天坑。历尽坎坷,最后在贵州省黔南布 依族苗族自治州平塘县克度镇一个叫作大窝凼(dang)的 地方,找到了这个理想的天坑。 在中国找到一个大的天坑,用以建造巨型天文射电望 远镜,这个主意是我国的一个大科学家提出来的。这位科 学家就是被誉为“天眼之父”的南仁东。 南仁东出生于1945年,他的家乡在我国东北吉林省辽 源市。南仁东是满族人。满族的姓氏字数都比较多,他的 家族后来简化成单字姓氏,就取了个“南”字。 P1-5