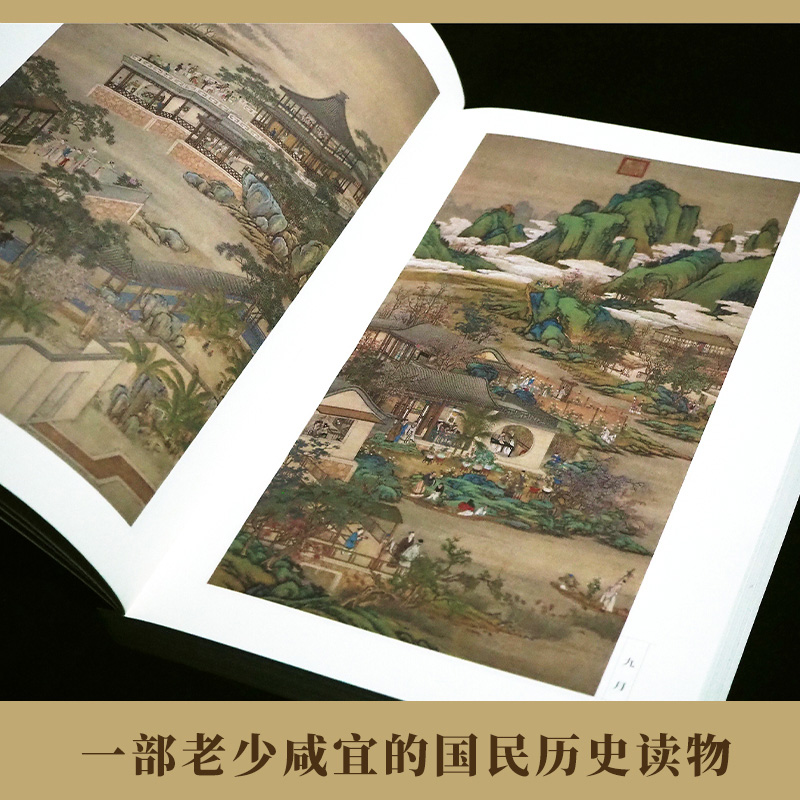

出版社: 岳麓

原售价: 58.00

折扣价: 36.60

折扣购买: 中国是从哪里来的.历史文化篇

ISBN: 9787553815886

古人的夜生活 长夜漫漫,无心睡眠 。放到现在,这根本不算 事。在灯火通明、网络发 达的今天,夜晚不过是另 一种生活的开始。但是在 古代,外没有路灯、霓虹 灯,内没有电灯、无线网 ,这寂静的夜晚该如何度 过? 我不由微微一笑,我 们实在太小看古人了。与 时而喧嚣、时而空虚的现 代生活相比,古人的夜生 活反而十分充实。 百姓晚上做什么 先说平民百姓。中国 农耕时期的生产力很低, 要得到产出就必须要投人 大量劳动力,可以说百姓 的夜晚并没有那么惬意闲 散,人们往往日未出而作 ,日落不能息。 太阳西下,结束了一 天的辛苦耕耘之后,农夫 们披星戴月回到家中,为 了生活的正常运转,往往 还要对农作物进行粗加工 ,对农具进行加固修理。 另外,他们还要根据天气 变化,季节更迭,在每个 特定节气期间完成大量的 准备工作。 比如,北方的农民为 了吃到馒头面条,很多工 作都是在晚上做的:筛选 小麦,把杂质去掉,晾晒 干净;放在石磨上磨面; 把小麦磨成面粉后和面, 发酵,揉成馒头;上锅蒸 制。这样,既不会耽误白 天的活计,还能一早吃上 热乎的饭食。 还有织布,妇女要先 把棉花脱棉籽、轧弹花, 再把弹好的棉花搓成条形 ,放在纺机上纺成线团, 再纺织,印染,裁剪,做 成衣服。这一系列下来需 要大量时间,所以不少纺 织缝纫都是晚上进行的。 《孔雀东南飞》中的 几句诗能反映出女子夜晚 织布的辛苦: 十七为君妇,心中常 苦悲。 君既为府吏,守节情 不移。 贱妾留空房,相见常 日稀。 鸡呜入机织,夜夜不 得息。 在古代,普通百姓是 点不起油灯的,那他们的 夜间娱乐都有哪些呢?在 特定时期施行宵禁的情况 下,百姓只能小家自娱, 逗逗孩子,拉拉家常。在 较为开放的朝代,遇有节 日庆典,也可以上街转转 ,无论是摆摊创收,还是 单纯闲走,对忙里偷闲的 百姓来讲已不失为一种娱 乐。 当然,最常见的还是 睡觉。年复一年的辛劳, 为的不就是老婆孩子热炕 头。 春眠不觉晓,处处闻 啼鸟。 夜来风雨声,花落知 多少。 不过,为了劳动力的 可持续生产,总有一些活 动不得不提。中国人自古 以来很重视房事。对于“ 房中术”,古人是认真的 。 比如,古人对行房事 的时间、空间等都有要求 。夫妻行房时,春季头要 朝东,夏季朝南,秋季朝 西,冬季朝北。逢单日宜 交合,双日交合易受损; 半夜至中午交合有益处, 从午后至半夜前会受损。 这么看来,如果碰上讲究 房中术的古人,他很可能 要先睡上一觉,半夜起来 再造人。 学子的夜晚 中华文化源远流长, 做学问永远是每个朝代不 可或缺的重要部分,那么 我们的文人骚客和莘莘学 子在夜晚会做些什么呢? 一方面,挑灯夜读是 常态,无论为了出仕或是 功名,还是单纯的爱好, 读书人必然不肯荒废夜晚 的大好光阴,富家子弟点 灯熬油,寒门子弟凿壁偷 光,都是手不释卷,勤勤 恳恳。 另一方面,学子们也 进行社交,三两好友,把 酒言欢,评古论今,吟诗 作赋。志同道合之人联络 了感情,交流了思想,许 多千古绝句也都是诞生于 思想碰撞的火花中。当然 ,学子们也喜欢独处,走 走游游,或感悟伤怀,或 心生感慨,充裕的感情加 上绝妙的文采,在夜晚搭 建的舞台上绽放。 说到文人与夜晚,其 实不乏浪漫故事。不要误 会,这里不是才子佳人的 花前月下,而是文人间的 惺惺相惜。 魏晋时期书法家王徽 之,住在浙江山阴时,一 天夜里,天空下起大雪, 已经睡去的王徽之醒来, 推开窗户一望,被月色下 的雪景打动。他想到了住 在几十里外的朋友戴逵, 十分想同他分享这份美景 和心情,便乘船前往,第 二天才到了戴家。但是走 到门口时,王徽之没敲门 就原路返回了。有人对此 感到疑惑:“既然来了, 怎么不进去呢?”王徽之 说出了那句十分具有魏晋 风度的名言:“吾本乘兴 而行,兴尽而返,何必见 戴?” 还有苏轼的那篇《记 承天寺夜游》,写于苏轼 被贬期间。当他刚要“解 衣欲睡”时,忽见“月色入 户”,不免让人欣喜。苏 轼也想起了自己的朋友— —同样被贬的张怀民,与 王徽之不同,苏轼邀请到 了好友,并且一起在月色 下漫步。庭院洒满月光, 像积水充满院落,清澈透 明,水中的水藻、荇菜交 横错杂,原来是竹子和柏 树的影子啊。 “何夜无月?何处无竹 柏?但少闲人如吾两人者 耳。”哪个夜晚没有月光 ?哪个地方没有竹柏?只 是缺少像我们两个这样清 闲的人罢了。 在文人眼中,漫长的 夜晚能让他们沉淀心情, 任何情绪都能在月下的独 酌、漫步与吟诗中得以排 遣。 P2-5