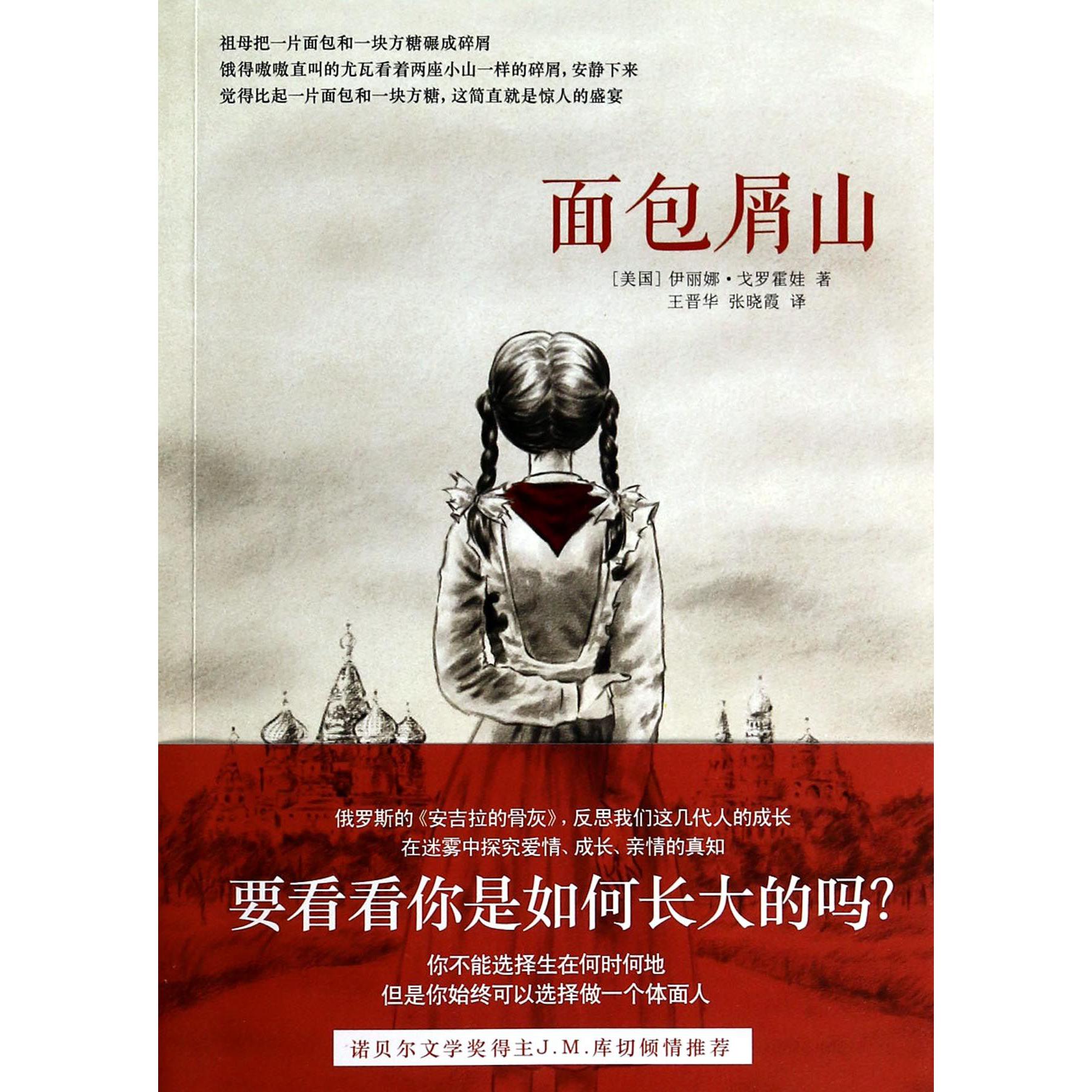

出版社: 译林

原售价: 32.00

折扣价: 21.76

折扣购买: 面包屑山

ISBN: 9787544737418

伊丽娜·戈罗霍娃,冷战时期生于列宁格勒(现圣彼得堡),二十四岁时与一个美国人结婚并来到美国,在美国获得语言教育博士学位,在新泽西从事写作,并在多所高校教授英语、语言学与俄语课程。

我希望我的母亲是来自列宁格勒,来自普希金和 沙皇生活的时 代,那里有绵长的花岗岩堤岸和雕有美丽花饰的铁艺 ,珍珠状的穹顶 抵着低矮的天空。我希望列宁格勒厚重的文化积淀在 母亲刚出生的时 候就影响了她,希望在这座空气里略带潮湿和成味的 城市中,耸立了 两个多世纪的拱形建筑和宏伟桥梁在她的灵魂中留下 永驻的优雅印记。 然而,她不是。母亲是来自俄罗斯中部一个叫作 伊万诺沃的外省 小城,在那里,人们在厨房里养鸡,猪就躺卧在楼梯 底下,街道没有筑 过,房子都是用木头盖的,人们吃东西时用舌头去舔 盘子。 我母亲出生在俄罗斯即将变为苏联前的三年,可 以说是我的祖国 的镜像:她忍辱负重,处处提防,又难以割舍。我们 家就是政治局,我 母亲就是它的常任主席。她司掌着厨房里熬着菜汤的 炉灶,手里拿着 勺子,嚷着叫我们来吃饭,她喊我们时的嗓门让上她 解剖课的学生们 都感到怵惕。作为经历了饥荒、斯大林的整肃以及伟 大的卫国战争的 幸存者,母亲凶悍地管教和保护着我们。在她身上发 生过的事情再不 能在我们——她的孩子们——身上重演。她紧紧地护 着我们避开危 险,同时也使我们避开了活生生的现实和生活本身, 因而我们很天真, 并感到窒息。 每年夏天,母亲都带领着我们到我们乡下破旧的 老屋去,一路上, 天空聚集着波罗的海飘来的乌云,霏霏地下着雨。我 们去到那里种植, 除草,采摘一切可供我们冬天食用的东西,那里的太 阳从来没有高过 我们邻居家的猪圈,所以也很难长出什么东西来—— 在北方短暂的夏 日里,我们涉过沼泽地,来到芬兰湾温暖的淡黄色浅 水域,海水宛如淡 茶的颜色;我们从森林里长着苔藓的地方刨出蘑菇, 用线串起来挂在 火炉旁烤干,留到冬天吃。我的母亲安排指挥着这一 切,把一桶一桶 的水拖到莳萝和黄瓜地,挤着排队购买食糖,用来腌 制冬天治感冒的 水果蜜饯。到九月份的时候,我们返回到城里,带回 了醋栗酱治我的咳 嗽,带回了由无核葡萄干制成的糖浆,用来降低父亲 的血压。我们又回 到了由母亲统领的城市生活,穿上了絮着羊毛的棉衣 ,做着来年再到乡 下去种植和采摘的准备。 如若每年春天我的脚踝不是总没在冰冷的污泥里 ,我也许就不会 那么容易受到英语那靡靡之音的诱惑卜上课时,那声 音从我私人 英语老师引以为豪的录音机里倾泻出来。我也许会像 母亲那样,去上 医学院或是工程学院什么的,或者像别人_样,找一 个俄国人做老公。 如若我可以把知识分子这个词加在我母亲那穿着 由“布尔什维克 妇女”工厂生产的涤纶裙的沉重身躯上,也许我就不 必搭上苏联民航总 局的飞机逃往美国,手里抓着护照,护照上的人瞪着 双眼,一脸惊恐;一 个装着二十公斤往昔生活的箱子惨遭摧残,丢在克格 勃的桌子上。 我的外祖父,康斯坦丁·伊凡诺维奇·库兹米诺 夫,是个农民。沿 着伏尔加河陡峭的堤岸从莫斯科走上五百俄里,就到 了外祖父的村 子。这村子一直为一位女伯爵所有,也许是为她多少 个世纪来的剥削 感到了内疚,她出学费让外祖父上了工程学校。我外 祖母是伊万诺沃 这个纺织城里一个工厂主的女儿,村子里的大多数人 都在这家工厂上 班。外祖父和外祖母结婚是在第一次世界大战爆发前 的两年,在布尔 什维克攻入冬宫、国家卷入内战前的五年。 到1918年,当那位有慈悲心肠的女伯爵和受到惊 吓的贵族们一起 从克里木半岛乘船逃往土耳其的时候,我外祖父母已 经有了三个孩 子——我母亲和她的两个弟弟。俄国十月革命承诺要 把所有劳动人民 从专制制度下解放出来,让劳动人民过上幸福的生活 ,这似乎给了,人们 希望:俄国有救了,多少个世纪来的不平等和奴役制 度终于结束了,和 平昌盛几乎就要到来了。然而,1920年,粮食配给又 再度紧张起来,饥 荒的阴霾笼罩着整个国家,这以后六十年的恐怖和不 祥已依稀闪现在 地平线上。 就是在那个时候,外祖母想出了面包屑的游戏。 那时我母亲六 岁,她的大弟弟西玛五岁,他们一天只能吃到一片黑 面包和一小块方 糖,可是他们已经懂得了忽略饿得咕咕叫的肚子;而 三岁的尤瓦—一我 的小舅舅,他在1941年德国发动的闪电战一开始便死 于战场——则不 行,他饿得攥紧拳头,嗷嗷直叫。 “看看你这儿有多少呀,”外祖母边说边把一片 面包和一块方糖 碾成碎屑,“一整座面包屑山哦。”我母亲和西玛年 龄稍长一点,偷偷 地交换着眼色,可怜他们的弟弟就这样轻易地被糊弄 住了。“两座小山 呢。”外祖母总是这样说。尤瓦停止了哭喊,擦掉脸 上的鼻涕,看着这 像两座小山一样的碎屑,安静下来,他觉得这比别人 盘子里那可怜的 一小块看起来要多,足够他用上一个小时去一粒一粒 地把它们放进嘴 里,享受它们的香甜和丰盛。 到1928年,外祖父母一家住进了一座两层楼的木 头房子——外祖 父母、他们的女儿、三个儿子,还有巴巴·曼娅—— 外祖母的姐姐,她聪 慧,善良,孱弱,一生未嫁。她把旧衣服重新改过, 给我们这些正在蹿 个子的孩子们穿,她在厨房里养了三只小鸡,后来全 部被猫给吃掉了。 后来,在二战后发生的一次饥荒里,她从只在我们那 条街上停留了片 刻的马车上买下了最后一头虚弱的小猪崽。猪就养在 楼梯底下,在来 年的饥荒里,这头猪救了他们全家。 1929年,母亲的妹妹姆扎出生,她是第五个孩子 ,也是最小的一 个。“上帝又赐给了我们一个女儿,”巴巴·曼娅站 在充满小阳春舒适气 息的门廊里,用围裙擦着手上的汗说,“感谢上帝, 感谢圣父、圣子、圣 灵。”巴巴·曼娅还不知道莫斯科已经颁布了一道法 令,宣布了宗教的 死亡一这个病恹恹的、怯弱的敌人,被猛踢狠踹,死 捅活扎,与沙皇 一起束之高阁。 “不是上帝,是我们的母亲给我们又生下了一个 妹妹。”十四岁的母 亲说,她身旁站着的三个弟弟也附和着她,他们一起 站在齐膝的蒲公 英丛中,看着外祖母用布块把刚出生的小妹妹一层一 层地包裹起来。 “真该掉舌头,你们这几个不信神的蠢孩 (fooligans)!”巴巴·曼娅 边喊边着急地在胸前划着十字。她想说“小无 赖”(hooligans)来着,可 她不是发不出“h”这个音,就是不知道这个词的正 确读法。这样,我的 母亲还有她的三个弟弟就都成了她说的“蠢孩”,热 情,天真,果敢,而 又鲁莽,从一个新的上帝——无赖加蠢货的混合物那 里得到启迪。 P1-4