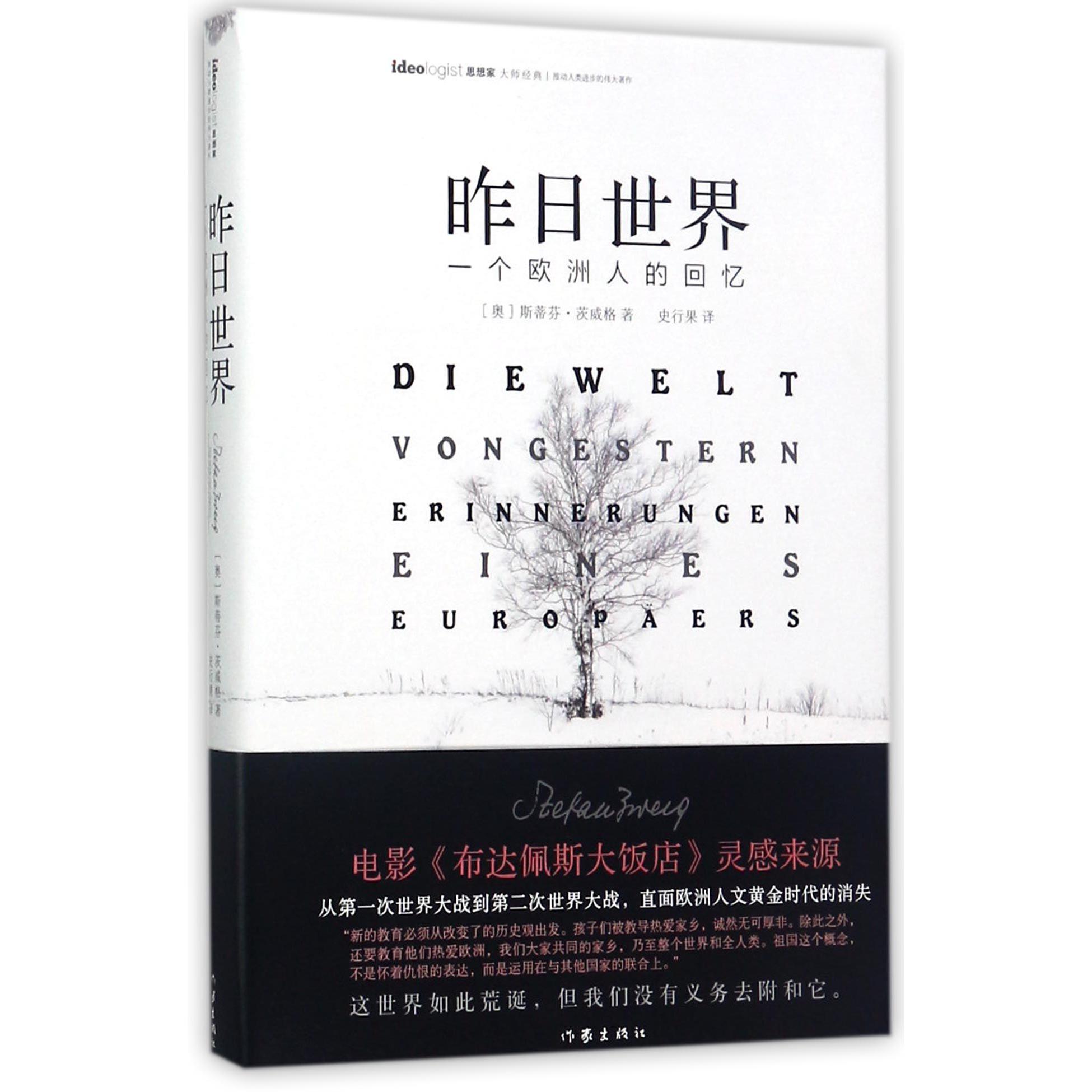

出版社: 作家

原售价: 49.00

折扣价: 32.40

折扣购买: 昨日世界(一个欧洲人的回忆)(精)

ISBN: 9787506395106

斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881-1942),奥地利著名作家,出身于富裕的犹太家庭。青年时代在维也纳和柏林攻读哲学和文学,后游历世界各地,结识罗曼·曼兰和弗洛伊德等人,并深受影响。第一次世界大战时从事反战工作,成为著名的和平主义者。二十年代赴苏联,认识了高尔基。一九三四年遭纳粹驱逐,先后流亡英国和巴西。一九四二年在孤寂和幻灭中与妻子双双自杀。茨威格在诗歌、小说、戏剧和人物传记写作方面均有过人的造诣,尤以小说和人物传记见长。代表作有短篇小说《一个陌生女人的来信》、《象棋的故事》、《一个女人一生中的二十四小时》;长篇小说《心灵的焦灼》;传记《三大师》等。

我父亲的祖籍是摩拉维亚。在那面积不大的乡村 ,犹太人的世族与农民、小市民友好相处,他们完全 没有受压抑的心情,同时,他们也不像东方的犹太人 ——加利西亚的犹太人那样显露出咄咄向前的急躁。 乡村的生活使他们体格健壮,如同当地农民穿越田野 一般,他们踏着坚实的步伐平静地走自己的路。他们 早就摆脱了正统的东正教,成为热烈信仰“进步”这 个时代宗教的信徒,在自由主义的政治时期,他们选 举出国会里最受尊敬的议员。当他们从老家迁往维也 纳,他们以惊人的速度适应了更高级的文化生活。他 们个人的发达都与时代的普遍繁荣息息相关。在这种 转变过程中,我家也是个典型的例子。我的祖父曾经 做过手工纺织品的买卖。在上世纪下半叶,’奥地利 的工业开始昌盛。从英国进口的织布机和纺纱机,加 上集约化生产,使得纺织品的价格比老式手工织物大 大降低。出于天才的商业眼光和全球视野,是犹太商 人率先在奥地利认识到工业化生产的必要性,唯有工 业化生产,才能获得丰厚利润。他们用极少的资本建 立起那些仓促搭造的,最初只靠水力发动的工厂,这 些工厂逐渐发展成为强大的波西米亚纺织工业中心, 控制整个奥地利和巴尔干半岛。我祖父作为早期的典 型代表,只倒卖纺织成品,我父亲则决心迈进新的时 代,在他33岁的时候,在波西米亚北部创建了一个小 型织布作坊,经过多年谨慎经营,小作坊慢慢变成了 一家大企业。 这种在相当诱人的经济环境下仍旧小心谨慎地经 营企业的方式完全是一种时代精神的表现。另外,这 也特别符合我父亲节制、毫不贪婪的本性。他坚守那 个时代的信条“安全第一”,对他来讲,拥有一个以 自己的资本建立起来的“实实在在”——这也是当时 人们很爱用的一个词——的企业比借助银行借贷或者 抵押手段扩建的大规模企业更加重要。他一生唯一引 以为荣的是,自己的名字从未出现在欠条上、期票上 ,只出现在他自己银行——当然是最可靠的信贷银行 ,罗特施尔德银行的贷方名单上。他厌恶任何投机行 为,哪怕只冒一点点风险也不答应。他一生从来没参 与过一笔自己不了解的买卖。至于他的逐步富裕,他 根本不将它归功于大胆投机或特别有远见的行动,而 归功于自己人乡随俗地运用了当时的普遍方法,即只 消费收人的极小部分,用逐年递增的钱款注入资本。 就像当时大多数人一样,我父亲会认为一个“不考虑 未来”——这也是那时常见的句子——把自己一半的 收入都毫不在意地挥霍掉的人是个不可信任的败家子 。在那个经济繁荣的时代,对于慢慢富裕起来的人来 说,这种致富其实还是被动的结果,因为当时的国家 还没有想到要从巨额收入中多征收几个百分点的税。 而国家有价证券和工业股票的利息相当高。不过,即 使被动,这种生财之道还是值得的。当时还不像以后 通货膨胀时期那样,勤俭的人遭到掠夺,规矩的人遭 到欺骗,而是那些最有耐心的人、不搞投机倒把的人 受益最多。我父亲由于顺应了那个时代的普遍规律, 在他知天命的岁数,即使用国际标准衡量,也是一位 富商了。尽管我家的资产增加得越来越快,家里的开 销却迟迟不见涨。我们一点一点地让自己舒适一些, 从较小的宅子搬进一座较大的;春天的时候,下午出 门时雇辆车;出门旅行的时候,坐二等的卧铺车厢。 我父亲五十岁的时候,才初次享受了一回奢侈的生活 ,他与我的母亲冬天坐火车前往尼斯,在那儿度了一 个月的假。总而言之,持家的基本原则是,享受富裕 ,而非炫耀富裕。这个原则从来没有变过。身为百万 富翁的父亲从来没吸过进口烟,——就像弗兰兹皇帝 只吸他的弗吉尼亚雪茄一样——我父亲只吸普通国产 的特拉布可牌雪茄。他打牌的时候,只下很小的赌注 。他始终坚持着这种节制的态度,坚持过自己的舒适 而极有分寸的生活。虽然他比大多数同行有教养得多 、体面得多——他弹得一手好钢琴,写得一手好书法 ,能说法语和英语——却坚决地谢绝任何荣誉头衔和 职位,他一生从未追求或接受过什么头衔和荣誉,像 他这样的大企业家,经常会有头衔蜂拥而至。一生不 求人,一生不欠人情,这种暗藏内心的骄傲对他而言 比那些外在的风光重要得多。 P6-8