出版社: 湖南教育

原售价: 51.00

折扣价: 33.15

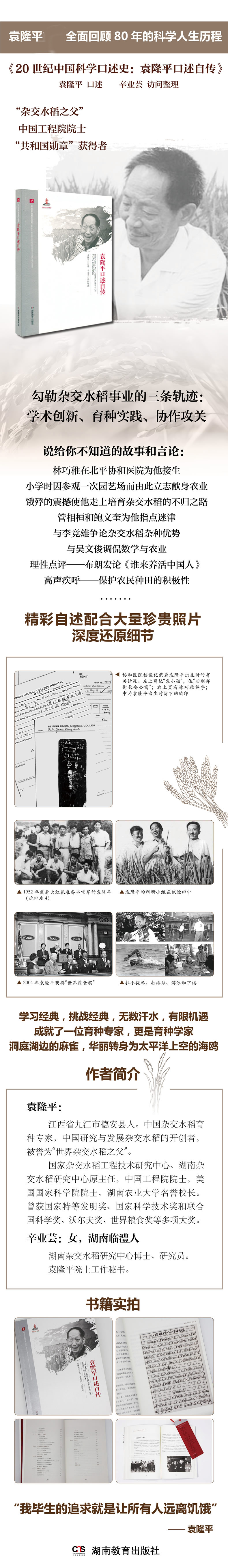

折扣购买: 袁隆平口述自传/20世纪中国科学口述史

ISBN: 9787553956152

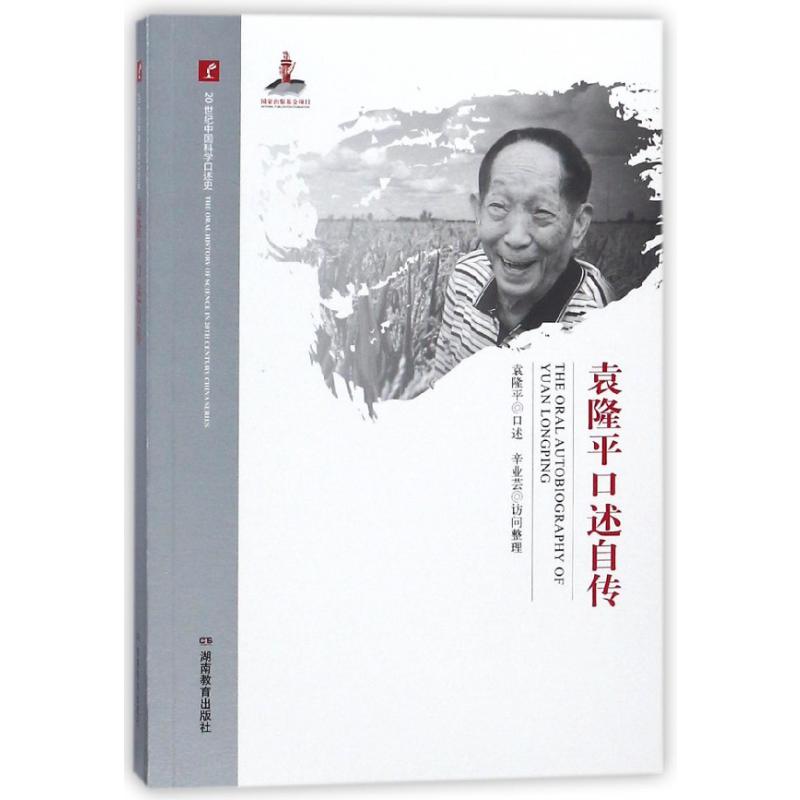

袁隆平,江西德安人。中国工程院院士(1995),美国科学院外籍院士(2006)。育种学家,被誉为“杂交水稻之父”。1953年毕业于西南农学院,至湖南安江农业学校任教。现任中国国家杂交水稻工作技术中心主任暨湖南杂交水稻研究中心主任。著有《杂交水稻培育的实践和理论》、《杂交水稻学》等。曾获国家特等发明奖、国家科学技术奖和联合国科学奖、沃尔夫奖、世界粮食奖等多项大奖。 辛业芸,女,湖南临澧人。湖南杂交水稻研究中心博士、研究员。现任袁隆平院士工作秘书。

《20世纪中国科学口述史· 袁隆平口述自传》: 来自农民的启发:“施肥不如勤换种” 我试图用孟德尔、摩尔根的遗传学开始搞育种,首先考虑的是研究小麦、红薯。 就在那时,开过一个全国小麦会议,使我感到惊讶的是西藏的小麦亩产上了1000斤,而湖南小麦产量是全国的倒数第一(平均不到300斤)。原因是气候不适合,易得赤霉病,我由此意识到在湖南搞小麦没前途。 搞红薯研究时,正面对全国性的饥荒,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,提出“全党动手大办农业、大办粮食”。与此相应,我们农校搞教学、生产、科研相结合,师生要深人农村,支援农业。因此,我带学生下到农村实习,向农民学习,进行思想改造,与农民同吃、同住、同劳动。当时我搞了红薯高产垄栽试验,最高的一蔸竞达到20斤! 然而,我并没有继续搞红薯。这主要是因为当时党中央提出大兴调查研究之风,要求各级领导深入农村“蹲点”,我们所去的农村,有很多“点”办在那里,什么省委的点、地委的点、妇联的点、共青团的点、供销社的点等等,各个“点”一到了晚上就参加生产队的会议,讲一席话,如供销社的干部要收购兽皮等等,然后处理记工分之类的日常杂事,开到半夜才研究生产。每当这种时候,水稻的种植技术就是会议的主要议题,等水稻技术问题讨论完了,生产队队长就会宣布散会,然后再搭上一句:“哎,大家还要注意一下,别忘记了红薯,要育苗了。”看来红薯原来只是个搭头,没有地位。我意识到搞红薯没有多大意思,因为不是主要作物,不受重视,没有课题,没有经费,做不下去。实际情况是,在湖南百分之九十以上的粮食都是水稻,因此最突出的作物是水稻,其他的不太受重视。 其实,我自幼就对米有一种莫名的感情。才稍稍懂事的时候,记得是在德安老家,我父亲有时从天津带来小站米,并对我们说:“这是最有名的小站米,你们觉得好不好吃?”在我幼时的记忆中,这个印象特别深,因为觉得那米真的很好吃。 意识到水稻才是我国的主要粮食作物之一,更是南方的首要粮食作物,于是我从1960年起,把目标又从研究红薯转为研究水稻。 于是,我搞起了水稻方面的试验。我搞了水稻的直播试验、密度试验,其中,直播试验每亩比一般的增产90~100斤。 在农村实习当中,我看到一些农民从高山上兑了种子担回来种,就问他们,为什么要跑到那么高的山上去换种呢?他们说山上的种子质量好一些,产得多些。他们接着还说了一句话,叫做“施肥不如勤换种”,意思是说同样的条件、同样的施肥管理,只要种子好,产量就会高一些,这是最经济、最有效的提高产量的办法。这对我有很大的启发:农业上增产的途径有很多,但其中良种最重要。 在与农民们的接触中,他们也诚恳地对我说过:“袁老师,你是搞科研的,能不能培育一个亩产800斤、1000斤的新品种,那该多好!”农民们淳朴的话语使我触动很深,我意识到了农民紧迫的需要是什么,那就是良种! …… 袁隆平首次全面回顾80年的科学人生历程 勾勒出杂交水稻事业的三条轨迹:学术创新、育种实践和协作攻关 学习经典,挑战经典,无数汗水,有限机遇 成就了一位育种专家,更是育种学家 洞庭湖边的麻雀,华丽转身为太平洋上空的海鸥 荣誉瀑至之时 他心怀感恩,铭记赵石英、华国锋、陈洪新…… 说给你不知道的故事和言论: 林巧稚在北平协和医院为他接生 小学时因参观一次园艺场而由此立志献身农业 饿殍的震撼使他走上培育杂交水稻的不归之路 管相桓和鲍文奎为他指点迷津 与李竞雄争论杂交水稻杂种优势 与吴文俊调侃数学与农业 理性点评——布朗宏论《谁来养活中国人》 高声疾呼——保护农民种田的积极性 国际水稻研究所所长斯瓦米纳森:我们把袁隆平先生称为“杂交水稻之父”,他是当之无愧的。他的成就不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲。他的成就给世界带来了福音。 华国锋为本书撰写序言。