出版社: 五洲传播

原售价: 59.00

折扣价: 34.30

折扣购买: 中国和俄罗斯的故事(第3版)/我们和你们

ISBN: 9787508543260

周晓沛,浙江乐清人。1969年毕业于北京大学俄罗斯语言文学系。1973年3月到外交部工作,曾任苏欧司苏联处处长、参赞,欧亚司副司长、司长;驻俄罗斯使馆公使衔参赞、公使;驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使。现任外交部外交政策咨询委员,中俄友好、和平与发展委员会老朋友理事会中方主席,外交部老干部笔会副会长。

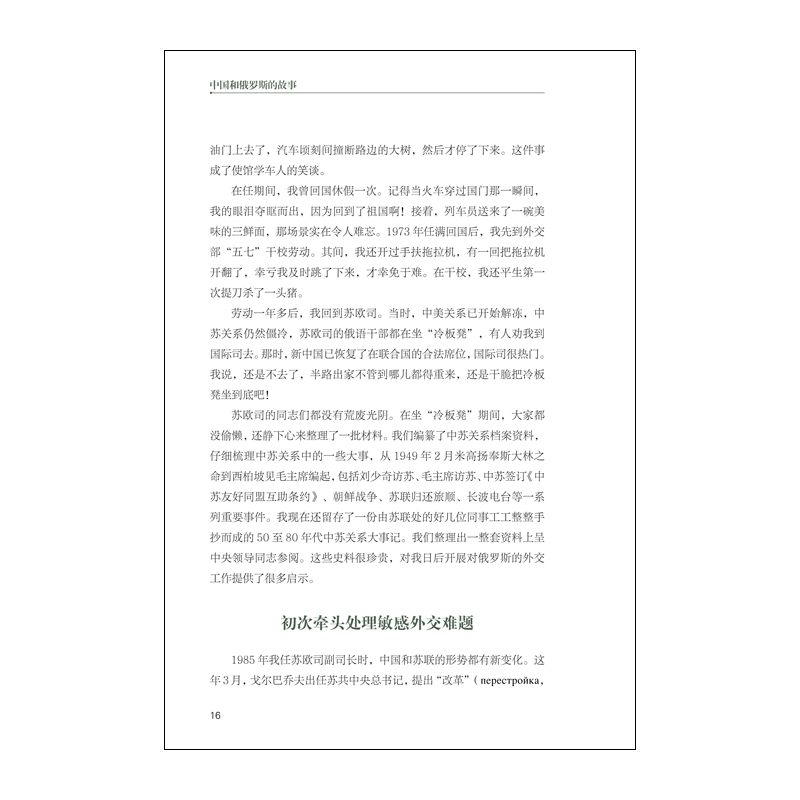

从“冷板凳”到战略对话 戴秉国 (中俄友好、和平与发展委员会前中方主席,中国前国务委员) “江南千条水,云贵万重山。”我就出生在“万重山”中的贵州一个小山村里普通的农耕人家。1959年,我走出了大山,考入四川大学俄罗斯语言文学系;然后进入外交学院研究生班,1966年分配到外交部苏欧司工作。 我从科员做起,一直到处长、司长。从驻匈牙利大使岗位上卸任回国后,我担任主管俄罗斯及东欧地区事务的部长助理、副部长,直到奉调去了中联部,后又回外交部。我这一辈子与俄罗斯“有缘”,亲身经历和感受到了两国关系的阴晴冷暖、起伏变化。可以说,我的外交生涯是从冰冷的中苏关系开始,最后以火热的中俄关系结束。 俄语干部甘坐“冷板凳” 1969年“珍宝岛事件”后,组织上决定派我到驻苏联使馆工作。当时,中苏两国剑拔弩张,似乎走到了战争的边缘。我当时心里直犯嘀咕,觉得这一去前途莫测,说不准中苏真会打起来,我会被扣为人质。赴任前,我专门把父亲从贵州老家接到北京来住了几天。我对父亲说,此去恐怕凶多吉少。父亲深明大义,没在我面前表露出丝毫担心,或许是怕给我增添心理负担。不过,我确实是带着某种悲壮的心情,踏上了去莫斯科的行程。 不料,到苏联后,我发现当地的情况和在国内的感受完全不同,根本看不出要和中国打仗的迹象。尽管如此,中苏关系还是受到了很大影响,中国大使馆门前的“友谊路”被用栏杆阻断,禁止通行。驻莫斯科的许多同事认为,应向国内反映真实情况,说明苏联不像要和中国打仗的样子,但也有同志不赞成,批评这是“对社会帝国主义的本质认识有问题”。 1969年9月11日,苏联部长会议主席(总理)柯西金同周恩来总理在北京首都机场举行了会晤。两国总理一致同意,不应为边界问题打仗,应通过谈判解决边界问题;还同意恢复互派大使,恢复双边贸易。两国总理机场会谈把可能走向战争的中苏关系及时拉了回来。 驻苏联使馆当时有30多人,大多是光棍或单身。外面的环境是不好的,但内部大家相处和睦。我们懂外语的要经常到外面去同苏联老百姓接触,了解民情民意。每次出去,都有苏方便衣安全人员“陪同”,他们中不少人同我们彼此都熟悉了,如果我们迷路了,他们还给带路。为了工作方便,我学会了开车,但一次学车过程中本该踩刹车却踩到油门上去了,汽车顷刻间撞断路边的大树,然后才停了下来。这件事成了使馆学车人的笑谈。 在任期间,我曾回国休假一次。记得当火车穿过国门那一瞬间,我的眼泪夺眶而出,因为回到了祖国啊!接着,列车员送来了一碗美味的三鲜面,那场景实在令人难忘。1973年任满回国后,我先到外交部“五七”干校劳动。其间,我还开过手扶拖拉机,有一回把拖拉机开翻了,幸亏我及时跳了下来,才幸免于难。在干校,我还平生第一次提刀杀了一头猪。 劳动一年多后,我回到苏欧司。当时,中美关系已开始解冻,中苏关系仍然僵冷,苏欧司的俄语干部都在坐“冷板凳”,有人劝我到国际司去。那时,新中国已恢复了在联合国的合法席位,国际司很热门。我说,还是不去了,半路出家不管到哪儿都得重来,还是干脆把冷板凳坐到底吧! 苏欧司的同志们都没有荒废光阴。在坐“冷板凳”期间,大家都没偷懒,还静下心来整理了一批材料。我们编纂了中苏关系档案资料,仔细梳理中苏关系中的一些大事,从1949年2月米高扬奉斯大林之命到西柏坡见毛主席编起,包括刘少奇访苏、毛主席访苏、中苏签订《中苏友好同盟互助条约》、朝鲜战争、苏联归还旅顺、长波电台等一系列重要事件。我现在还留存了一份由苏联处的好几位同事工工整整手抄而成的50至80年代中苏关系大事记。我们整理出一整套资料上呈中央领导同志参阅。这些史料很珍贵,对我日后开展对俄罗斯的外交工作提供了很多启示。 ...... 本书在2016年版基础上,更新了三分之一的文章,其中新增的有苏联末任外长别斯梅尔特内赫撰写的《我们把东西方拉近了……》、俄罗斯驻华大使杰尼索夫《见证俄中关系半个世纪的风云变迁》、中国外交部原常务副部长田曾佩《亲历中俄关系史上若干关键时刻》、李德标大使《我的莫斯科情结》和著名汉学家刘克甫教授《怀念恩师》等10篇,使文集内容更丰富、更全面,也更有可读性。