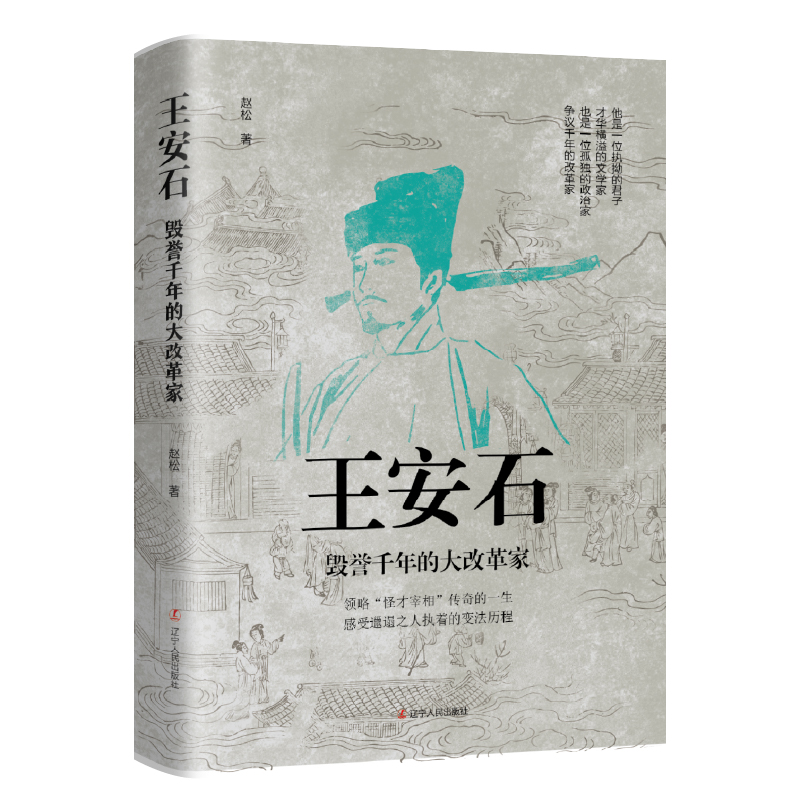

出版社: 辽宁人民

原售价: 39.80

折扣价: 23.50

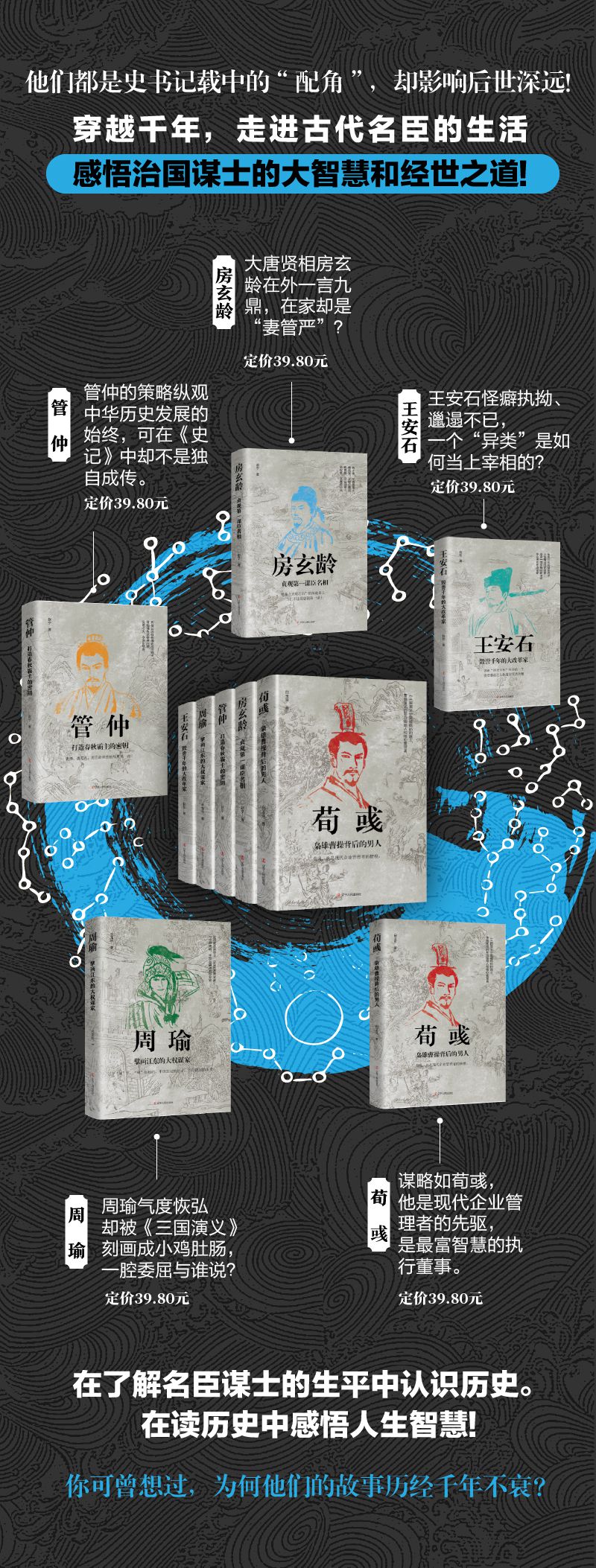

折扣购买: 王安石(毁誉千年的大改革家)

ISBN: 9787205101206

赵松,河北晋州人,1982年生,毕业于辽宁大学历史文化学院,曾任职于保定理工学院图书馆,兼授《中国传统文化》课程,现供职于河北省直某单位档案管理部门。幼时起就喜爱评书、大鼓等多种曲艺,受此影响,对古代帝王将相有着浓厚兴趣,多年来浸淫于中国古代史,乐此不疲。得闲之余,喜欢寻古探幽,凭吊遗迹,追思前贤,感慨往事。曾在《浙江档案》《文化学刊》《湖北档案》《档案天地》等学术期刊发表论文多篇,荣获河北省档案学会颁发的河北省档案学术成果一等奖、二等奖多项。

北宋真宗天禧五年(1021)十一月十二日,江西抚州临川(今江西省抚州市)军判官王益的宅子里一片忙碌,随着一声清脆的啼哭,一个男婴呱呱坠地。这个男婴就是日后北宋著名的政治家、改革家、思想家、文学家王安石。 民间传说王安石出生之时,家人忽然看到窗前一只獾的影子飞快掠过,所以他的小名被叫作獾郎。王安石也被民间传说演绎成“狐仙转世”。这当然是无稽之谈,很可能是后人虚构和附会的。 王益给这个儿子取名安石,字介甫。王益给儿子取名,显然是受到了谢安的影响。 谢安,字安石,东晋杰出的宰相、政治家,淝水之战的主要领导者。谢安隐居不出时,时人曰:“安石不出,将如天下何?”谢安主政时,时人曰:“天下苍生望谢安。” 王益为儿子取名安石,肯定是期望王安石以后能够成就大业,青史留名。王益哪里知道,如他所愿,王安石做到了。这个儿子日后成为中国历史上赫赫有名、叱咤风云的人物,甚至比谢安成就更大。 王安石的出生给王家带来了欢乐,王益对这个儿子格外疼爱,王家在临川当地不算豪门,其先世源于太原王氏,是汉朝至隋唐时期的著名士族,与陇西李氏、赵郡李氏、清河崔氏、博陵崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏并列为五姓七家高门。王安石的祖上在西晋“八王之乱”时为避难而迁居江南。王家在五代十国之后衰落了,入宋以后,王家没有出过什么大官,在当地不算豪门大户,既没有人登科入仕,也没有什么显赫功业,直到王安石的叔祖父王贯之,在宋真宗咸平三年(1000)中了进士,开始光耀门楣,历任大名知县、真定府通判、保州知府等官职。王贯之为官清廉,为政宽民,兴修水利,劝课农桑,得到宋真宗的嘉奖。王贯之于宋仁宗天圣二年(1024)去世,享年62岁。 王安石的祖父王用之,做过小官。王安石的父亲王益,在真宗大中祥符八年(1015)中了进士,出任建安县主簿,年方22岁,此后在地方任职多年,官至江宁府通判。王家到王益这一代,已经是书香门第了。 王益在任内,关心百姓疾苦,吏治严明,注重道德礼义教育,政绩显著。在建安县主簿任上,他不肯催逼贫民税赋,解决了赋税难收的问题而受同僚敬佩。在临江军判官任内,敢于打击地方豪强。在韶州知州任上,曾以妙策平息了一场谋乱。王益所到之处都是励精图治,为官一任、造福一方,深受当地父老乡亲爱戴,也得到了朝廷的认可。王益一生清廉,在家乡没有购置田产,仅仅靠官俸维持生活。史书记载,王益为官“一以恩信治之,尝历岁不笞一人”,意思是他为官平时很少用刑,而是动之以情,晓之以理。 王益对待治下的百姓尚且如此,对自己的孩子更是谆谆教诲。王安石出生之后几年,弟弟安国、安世、安礼、安上和三个妹妹相继出生,王家大院里越来越热闹,一群孩子整日里在院子里嬉闹玩耍。王益有时候忙完公务,也跟孩子们一起度过惬意的时光。王益对孩子们从来都是和蔼可亲,总是跟孩子们讲一些仁义孝悌的故事。王益教子有方,有一个可取之处是孩子们想读什么书,就读什么书,从来不加以限制。所以王安石在年幼时,读书很多很杂,凡是能拿到手的书,一律通读。据《宋史》记载,王安石从小博闻强记,有过目不忘的能力,文章纵笔如飞,情理俱妙。 我们知道,孩子常常将父亲当作自己的模仿对象,王益言传身教,无疑会对幼年的王安石产生很深的影响。后来王安石励精图治的精神,就明显带有王益的影子。 王安石的母亲吴氏,江西抚州金溪人,她的伯父吴敏,淳化三年(992)中进士,吴敏的儿子吴芮、吴蒙此后也相继中进士,因此吴家在抚州算得上是名门望族。吴氏生长在书香家庭,从小接受了良好的教育,知书达理。 父母的这种品格修养对王家的孩子们有着潜移默化的影响。后来,王安石兄弟七人,有四个中了进士,加上其父王益,父子一门五进士,这在封建社会并不多见,王安石的三个妹妹也都多才多艺,通晓琴棋书画。 这是一部有关王安石的历史人物传记,作者具备扎实的文字功底和历史底蕴。本书依据真实历史创作,有史可循,文中情节环环相扣,引人入胜,将枯燥的历史事件写的生动有趣,读起来酣畅淋漓。